書道と中国哲学の関係について考えることは、中国の文化を深く理解するために非常に重要です。書道は、ただ単に文字を書く技術ではなく、哲学や道徳、さらには精神世界を反映した芸術でもあります。この記事では、書道と中国哲学の関係を深く探求し、儒教、道教、仏教がどのように書道に影響を与え、また書道を通じてどのようにそれらの哲学が具現化されているのかを見ていきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 古代の漢字の起源

漢字の起源は、古代中国にさかのぼります。約3000年前、殷王朝の頃に見られる甲骨文字が漢字の最古の形態とされています。これらの文字は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれており、主に占いの結果や神々への祈りを記録するために使用されました。この時代の漢字は、形声文字や指事文字など、象形的な特徴が色濃く残っています。

また、古代の漢字は、自然界の事物や現象を象徴するものでした。例えば、「山」という字は、山の形を模した象形文字であり、その姿形から直接的に意味を読み取ることができます。こうした漢字は、コミュニケーションの基本的な手段として機能していましたが、同時に文化や信仰の一端を示すものでもありました。

1.2 漢字の変遷と発展

漢字は時代の経過とともに変化し、発展してきました。漢の時代になると、漢字の形が整えられ、標準化が進みました。この時期は、隷書の発展が見られ、より流麗で書きやすい文字が求められるようになりました。隷書は、幅広い文献や書類の記録に利用され、商取引や行政文書で広く用いられたのです。

また、隋唐時代には行書や草書が発展し、書道としての芸術的要素が強化されました。この時期、書道家たちは文字の美しさだけでなく、筆の運びやリズム感にも重きを置くようになりました。これにより、書道はただの情報伝達手段ではなく、芸術表現の一形態として確立されることになります。

1.3 漢字の地域的違いと影響

漢字は中国国内だけでなく、周辺国にも影響を与えました。日本、韓国、ベトナムなどでは、独自の文化に適応しながら漢字を取り入れてきました。例えば、日本の漢字は、音読みと訓読みの二つの読み方を持ち、独特の文体が発展しました。また、書道の分野でも、日本の書道は中国の影響を強く受けながらも、独自のスタイルを確立しています。

地域的な違いによる漢字の変遷は、各国の文化や歴史とも密接に結びついています。例えば、韓国ではハングルが普及する過程で、一部の漢字が文字として消えていきましたが、それでもなお漢字は学問や正式な文書において重要な役割を果たしています。このように、漢字はその地域の文化、哲学、さらには歴史に深く根ざしているのです。

2. 書道の歴史

2.1 書道の起源

書道の起源も、漢字の発展と密接に関連しています。古代の書道は、甲骨文字や青銅器に刻まれた文字から始まります。初期の書道は、形を美しく整えることよりも、文字を記録することに重点が置かれていました。しかし、次第に書道は単なる記録の手段から、芸術表現へと進化していきます。

特に漢の時代に入ると、筆を使った書写技術の発展が見られ、これが書道の基礎を築くことになります。墨と筆、紙と硯といった書道の道具が整い、作品の美しさと技術が求められるようになりました。この時代の書道は、文字の美しさと共に、その背後にある思想や感情が表現されるようになり、より深いものとなりました。

2.2 歴史的な書道の流派

書道の歴史には、さまざまな流派が存在します。例えば、王羲之を代表とする「草書」は、流れるような筆使いが特徴で、情熱的な表現を求められました。一方で、顔真卿の「楷書」は、厳格で整然とした形を重視し、実用性と美しさを兼ね備えた特徴があります。それぞれの流派は、歴史的な背景や有名な書道家の影響を受けながら進化し、発展を遂げていきました。

また、宋代には「行書」が登場し、日常的な書き物や詩の手紙などに広く使用されるようになりました。行書は楷書と草書の中間に位置し、実用性と芸術性を兼ね備えたスタイルとして、多くの人々に受け入れられました。このように、書道の流派は時代ごとに変化し続け、文化や社会的な状況に応じてさまざまなスタイルが生まれてきました。

2.3 書道の道具と材料の発展

書道の道具も、歴史と共に進化してきました。初期の書道では、竹や木を使った簡素な筆が主流でしたが、次第に動物の毛を使った高品質な筆が登場しました。これにより、筆の質感や筆圧が書道作品に与える影響が大きくなり、技術的な表現の幅が広がりました。

また、墨や紙も重要な要素です。墨は、墨石を用いて手作業で生成され、質の高い墨が求められるようになりました。紙は、経木から漢字を記録するための和紙へと発展し、これによって書道はさらに広がりを見せます。特に宋代には、透け感が特徴的な「宣紙」が開発され、書道作品の表現を豊かにしました。

このように、書道の道具や材料の発展は、技術力や美的感覚の向上に寄与し、書道をより深い芸術表現へと導いたのです。道具の進化とともに、書道は技術と芸術の融合を実現し、自己表現の手段としても重要な役割を果たすようになりました。

3. 書道と中国哲学の関係

3.1 儒教と書道

儒教は、中国の伝統文化における重要な哲学体系であり、書道に深い影響を与えました。儒教は、倫理や道徳、社会の規範を重視し、人間関係や社会の調和を図ることを目的としています。このような儒教の思想は、書道の作品や技術に反映されています。

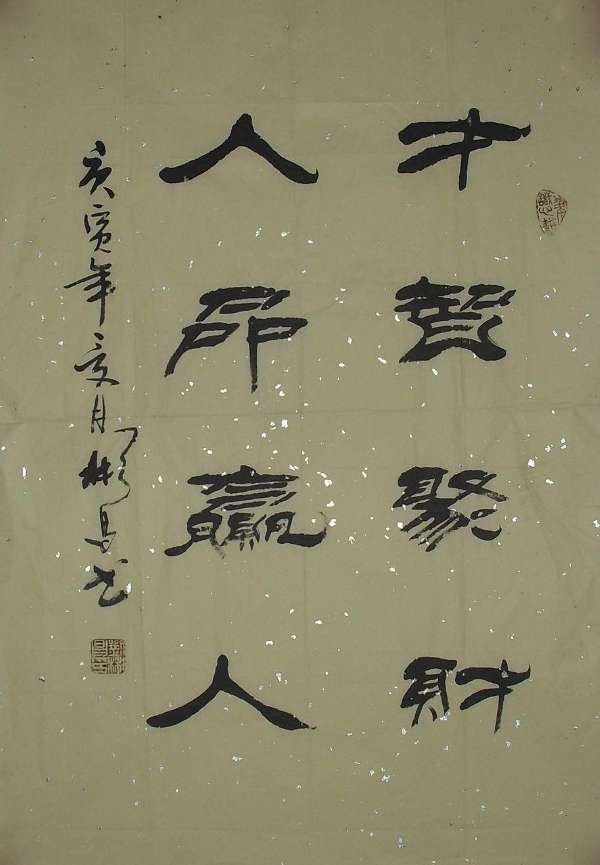

例えば、儒教が非常に重視する「礼」の精神は、書道における筆の運びや文字の配置にも表れています。書道家たちは、単に文字を書くのではなく、その裏にある感情や思いを込め、作品を通じて自己の倫理観や信念を表現しようとします。書道を通じて、儒教の教えや価値観を広める役割を果たしているのです。

また、書道は儒教の教育手段としても利用されてきました。漢字を学ぶことは、道徳教育や人格形成におおいに寄与し、書道を通じて学生たちは自己の修養や人間性を磨くことができると考えられています。このため、書道は儒教の教えを体現し、後世に伝えていく重要な手段となっています。

3.2 道教と書道の影響

道教もまた、書道に大きな影響を与える哲学であり、自然や宇宙の調和を重視する思想が根底にあります。道教においては、個人の内面的な成長や自然との調和が尊ばれ、この考え方が書道にも色濃く表現されています。

道教哲学では、「無為自然」の考え方が重要視されます。これは、自然の流れに従い、無理をしないことを意味します。書道では、筆の運びや墨の使い方においてこの概念が体現され、力みすぎず自然な流れを意識することが求められます。その結果、書道作品は、作者の精神的な境地や個性を反映した美しいものとなります。

さらに、道教の影響を受けた多くの書道家たちは、風景や自然をテーマにした作品を多く生み出しました。自然との一体感を重視する道教の思想は、書道によって具現化され、詩と共に表現されることが多かったのです。このように、道教は書道の技法やテーマに多大な影響を与え、作品に深い思想的背景を持たせています。

3.3 仏教と書道の関係

仏教も、書道と深い関係を持つ哲学です。特に禅宗の影響を受けた書道家たちは、瞑想や内面的な探求を通じて得た精神的な経験を、作品に表現しました。仏教における「無我」の思想や、物事の本質を見つめる姿勢は、書道の技術やスタイルにも反映されています。

禅宗の影響を受けた書道家たちは、単なる文字の美しさを追求するのではなく、精神を研ぎ澄ますことで表現された文字の意味を重要視しました。例えば、有名な書道家の一人である八大山人は、その作品を通じて、仏教思想と書道の融合を体現しました。彼の作品は、筆の運びや墨の使い方が非常に自由であり、精神的な解放感を伝えています。

また、仏教の影響を受けた書道作品は、詩と深く結びついており、テーマやメッセージが相互に補完し合っています。一般的に、書道と詩は同時に楽しむものとされ、これにより作品がより一層深みを持つことになります。仏教の教えが込められた書道作品は、見る人に心の平安を与え、精神的な考察を促す役割も果たしています。

4. 書道の技法とスタイル

4.1 基本的な書道技法

書道は、基本的な技法に基づいて成り立っています。初めて書道を学ぶ際には、まずは握筆の仕方や、筆圧、運筆の流れを理解することが重要です。特に、筆の持ち方は書道における基本中の基本であり、正確な持ち方が作品の質に大きな影響を与えます。

次に、字形を美しく整える技術が求められます。特に楷書では、文字の各部のバランスや配置が重要視され、均整の取れた美しさが求められます。これには、反復練習が不可欠で、書道家はひたすら文字を書き続けることによって技術を磨いていきます。

さらに、技法の一つとして「点画」があります。これは、文字の基本的な構造を成す部分であり、各文字の中でどのように点や線が配置されるかが、美しさを決定づけます。書道の世界では、この点画の技術が非常に重要視され、熟練した書道家は、この技術を駆使して、独自のスタイルを持つ作品を生み出します。

4.2 主要な書道スタイルの特徴

書道には、さまざまなスタイルがあります。代表的なものとして、楷書、行書、草書、隷書などがあり、それぞれが独自の美しさと趣を持っています。楷書は、主に書籍や公文書に使われ、規則正しく、読みやすい文字が特徴です。多くの学習者が最初に習うスタイルでもあります。

一方、行書は、書道家が感情を表現するために開発したスタイルで、楷書よりも流れるような筆使いが特徴です。行書は、筆の動きが速く、自由な表現が可能なため、非常に人気があります。また、草書は、速筆で自由に書かれたスタイルで、文字が流れるように繋がっており、一見すると読みにくいですが、極めて独創的で美しい作品が生まれます。

それに対し、隷書は、古代の文字スタイルの一つで、伝統的な美しさがあります。独特の形状を持った隷書は、格式ある文書や詩に使われ、書道の中でも静寂感を持つスタイルです。それぞれのスタイルは、歴史的背景や文化を反映しており、書道の多様性を示しています。

4.3 現代書道の革新

現代書道は、伝統的な技法やスタイルを基にしながらも、革新を追求する動きが見られます。書道家たちは、新たな試みを行い、現代アートとの融合を図ることで、書道の可能性を広げています。例えば、日本や韓国などの現代書道家は、抽象物や新しい素材を取り入れることによって、書道の形式を超える作品を生み出しています。

また、デジタル技術の發展により、書道が新たな形での表現を可能にしました。デジタル書道やタイピングを通じて、書道の技術をコンピュータ上で表現することができるようになると、若い世代の書道に対する関心が高まっています。このような新しい技術の導入は、書道の未来に新たな可能性を与えているのです。

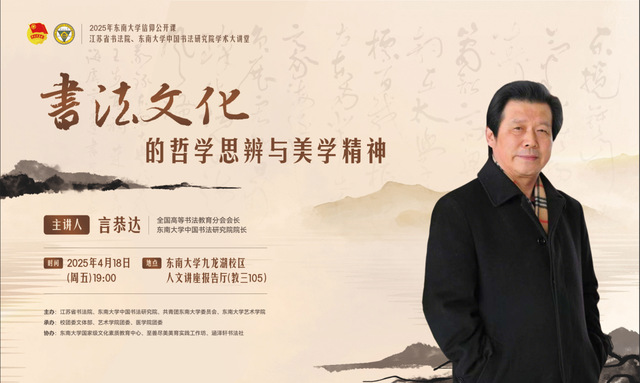

さらに、国際的な視点でも書道の普及が進んでいます。書道教室やワークショップが世界中で開催され、多くの外国人が中国の書道に興味を持っています。このように、書道は国境を越え、多くの人々に愛される文化的なアートとして存在しているのです。

5. 書道の文化的意義

5.1 書道における自己表現

書道は、自己表現の重要な手段です。書道を通じて、自分の感情や思考を文字で表現することができるため、多くの人々が自己を見つめ直す時間として書道を楽しんでいます。文字を書く行為は、精神的なリトリートの役割を果たすこともあり、ストレスの解消や心の平穏をもたらします。

また、書道には一種の儀式感があります。筆を持ち、墨と向き合うことで、自分を受け入れ、自己を見つめ直す時間が生まれます。この過程で生まれる作品は、単なる文字ではなく、その時の精神状態や感情を反映したものです。このようにして、書道は単なる技能の習得にとどまらず、内面の探求や成長へとつながるのです。

さらに、書道の作品は、見る人に感動や影響を与えることがあります。書道家の独自のスタイルや自己表現は、観客との対話を生み出し、また、観覧者がそれぞれの思いを重ねることで新たな解釈が生まれます。このように、書道を通じた自己表現は、個々のコミュニティや文化にも影響を与えるのです。

5.2 書道とコミュニティ

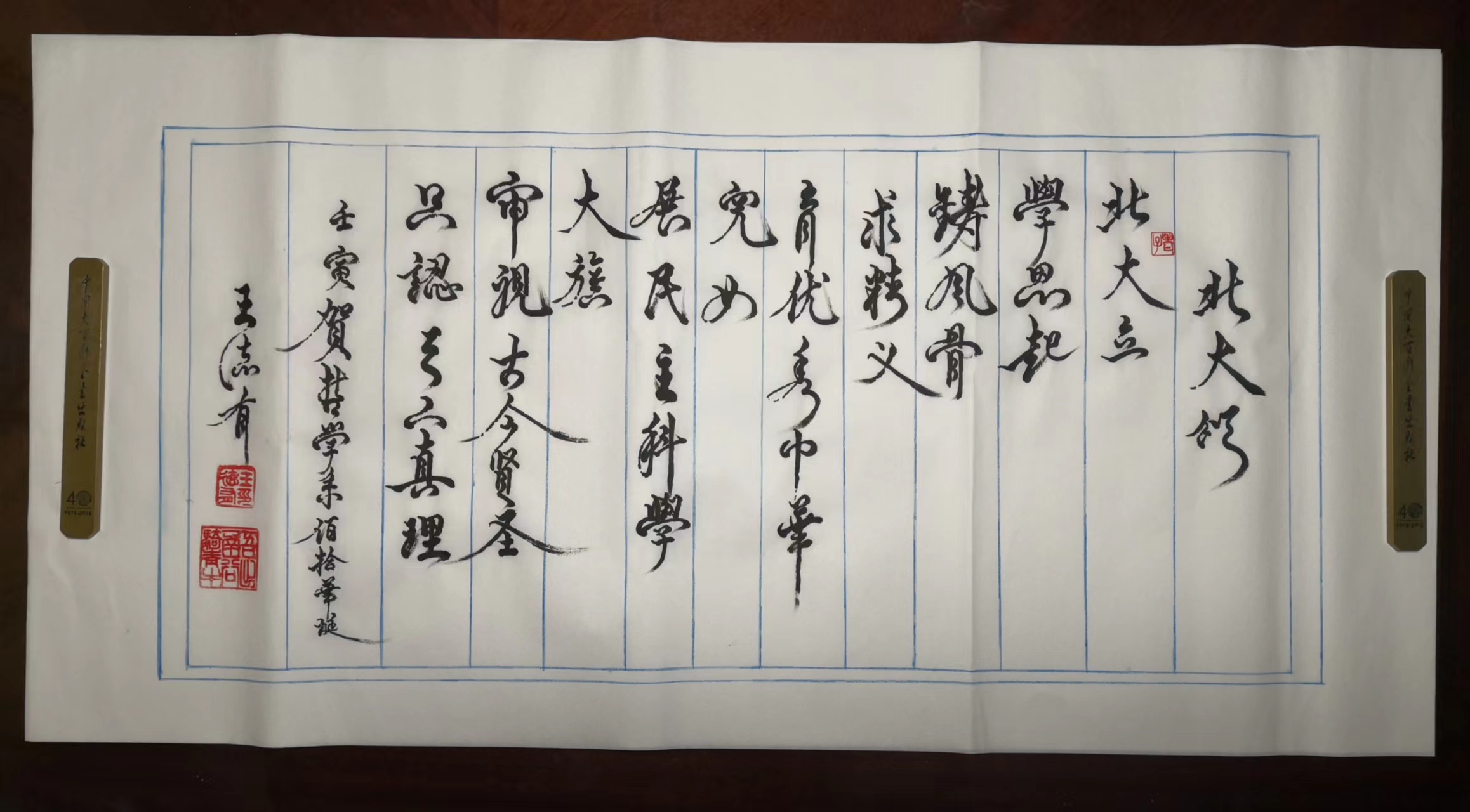

書道は、個人だけでなく、コミュニティにも深く根付いています。地域の書道教室やイベントを通じて、人々は書道を学び、共に楽しむことができます。これにより、書道は人々を結びつける要素となり、文化的なアイデンティティを形成する役割も果たしています。

書道のイベントや展覧会は、コミュニティの人々が集まり、共に作品の価値や美しさを楽しむ大切な場となります。特に、書道の展覧会では、多くの作家が集まり、互いの作品を評価し合うことで、コミュニティの絆も深まります。

また、国際的な書道交流も重要な要素です。国境を越えた文化交流を通じて、書道は伝統を尊重しながらも、多様な文化の中で新たな形を持つようになっています。外国の書道家との交流を通じて、自国の文化を再評価したり、新たな技術や風格を学ぶことができるのです。このように、書道は文化的な橋渡しの役割も果たしています。

5.3 書道の国際的な影響と普及

書道は、国際的に広がるアートであり、文化交流の一環として受け入れられています。多くの国で書道教室やワークショップが開かれ、書道を学びたいとする人々が増えています。特に、日本や韓国では、書道が伝統的な芸術としてだけでなく、新しいアート形式としての地位を築いています。

また、書道を広めるための国際的なイベントや展覧会が開催され、各国の書道家が集まり、作品を発表する機会が増えています。これにより、書道は国際的なアートシーンの中で重要な役割を果たすようになっており、文化の多様性や相互理解を促進しています。

さらに、インターネットの普及により、書道に対する興味が高まり、オンラインでの書道教室や作品の共有が容易になりました。これによって、物理的な制約を超えて、世界中の人々に書道の魅力が伝わるようになっています。

終わりに

書道は、中国文化の一部として、歴史的背景、哲学的側面、技術的な進化、そして文化的意義を持つアートです。書道と中国哲学の関係を探求することで、書道が単なる技術や芸術の域を超えて、深い思索や精神的な探求につながることが理解できました。

書道は個人の表現を超え、コミュニティの絆を深め、国際的な文化交流の一助ともなっています。未来においても、書道が新たな表現の場として進化し続け、より多くの人々に愛されることを期待しています。書道を通じて感じる美しさや考え、そしてそれが持つ意味を、これからも大切にしていきたいものです。