漢字教育における教授法の比較

漢字は中国文学や思想、さらには日常生活に深く根ざしている非常に重要な文字体系です。しかし、その習得や教育方法は国によって異なっており、さまざまな教授法が試みられています。本記事では、漢字の起源と発展から始まり、国際的な視点での漢字教育の実態、教授法の概要、教育の効果と課題、さらには各国の実践事例に至るまで、詳細に探っていきます。特に、日本、中国、韓国の漢字教育を中心にしつつ、他国の事例にも触れ、教授方法の違いや共通点を明らかにしていきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史

漢字の歴史は非常に長く、約5000年前にさかのぼるとされています。最初の漢字は亀甲や青銅器の上に刻まれており、宗教的な儀式や出来事を記録するために用いられました。これらの初期の漢字は象形文字が多く、形そのものが意味を表す場合が多かったため、視覚的な認識が容易でした。

時代が進むにつれて、漢字は進化し、形音義の3つの要素が結びつくようになりました。例えば、古代漢字の「日」は太陽を象徴し、その形状も太陽の様子を描いています。このように、漢字は単なる文字だけでなく、文化や歴史を反映する重要な手段となったのです。

また、漢字の使用は中国国内にとどまらず、日本や韓国、ベトナムなどの国々にも伝播しました。それぞれの国では、漢字が学ばれ、現地の言語と融合することで、新しい意味や発音を持つようになりました。このような歴史的背景は、各国における漢字教育のスタイルにも大きな影響を与えています。

1.2 漢字の構造

漢字の構造には、部首や偏旁(へんぼう)、音訓(おんくん)、さらには多音字の概念など、複雑な要素が含まれています。部首は漢字の意味を示す重要な要素であり、例えば「氵」は水に関連する漢字に使われることが多いです。このように部首を理解することで、新しい漢字を覚えやすくなります。

さらに、漢字は音によっても分類されます。音読みと訓読みの概念を理解することは、特に日本語において重要です。音読みは漢字の本来の中国語の発音を基にしており、訓読みは日本語の意味を表すために付けられた読みです。この二重の読み方を使い分けることは、学習者にとっての大きなチャレンジとなります。

漢字には地域差もあります。例えば、簡体字と繁体字の違いは中国と台湾での漢字の使用に影響を与え、学ぶ際にも注意が必要です。日本でも伝統的な漢字表記と現代的な表記の違いが存在し、教育現場ではこれらのバリエーションをどのように組み込むかが課題となります。

1.3 漢字の地域差

漢字の使用における地域差は、教育方法にも影響を与えています。日本、中国、韓国といった国々では、漢字の習得が国語教育の中でどのように位置付けられているかに違いがあります。例えば、日本では学校教育で漢字の指導が体系化されており、毎年新しい漢字が教えられるカリキュラムが設けられています。

一方、中国では漢字教育は非常に重要視されており、幼少期から徹底した教育が行われます。漢字の数も莫大であり、一般的に通用する漢字は3000字を超えるため、早い段階からの学習が必要です。これに対して韓国では、漢字の地位は相対的に低下しており、ハングルに比べて漢字の使用頻度は減少していますが、特定の文脈では依然として重要な役割を果たしています。

地域差があることで、教育方法や教材も変わります。地域の文化や言語のバックグラウンドが、漢字教育のスタイルに色濃く反映されています。各国の漢字教育の背景を理解することで、国際的な視点からの教育手法の比較が可能となります。

2. 漢字教育の国際比較

2.1 日本における漢字教育

日本の漢字教育は、小学校から始まり、年間のカリキュラムに基づき段階的に進められます。日本では、漢字を覚えるために「漢字検定」という制度があり、学習者は自分の漢字の知識をテストすることができます。これは、学習動機を高める良い手段として機能しています。

また、漢字の指導には「語源」に基づくアプローチが採用されることもあります。漢字そのものが持つ意味を重視し、語源を知ることで漢字の成り立ちや使い方を理解しやすくする方法です。例えば、「森」という漢字は「木」が三つ並んでいて、多くの樹木を表すという具合に、形と意味を関連づけて教えます。

さらに、日本の漢字教育では、書き取りや読みの練習が重要視されており、反復練習を通じて習得が促進されます。漢字の正しい形を何度も書くことで、視覚的にも記憶が定着しやすくなります。このような具体的な手法が、学習における根気や集中力を養う要因にもなっています。

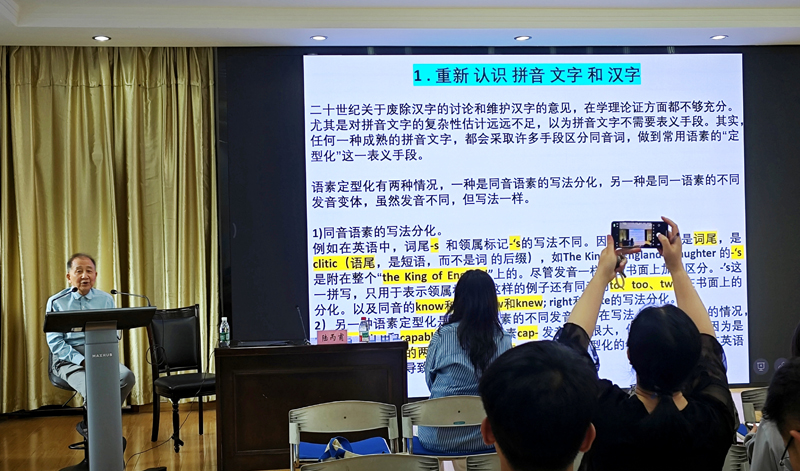

2.2 中国における漢字教育

中国の漢字教育は、非常に厳格で体系化されています。教育は幼稚園から始まり、課程は早い段階から漢字の読み書きを重視しています。特に低学年では、毎日新しい漢字を学ぶことが多く、学習者は短期間で大量の漢字に触れることになります。このため、学習者は漢字を記憶するための独自の方法を見つける必要があります。

中国では、漢字の書き順が特に重要視されており、正しい書き順で書くことが求められます。「正確な書き順は、漢字の美しさを追求するだけでなく、脳の記憶においても重要である」という教育方針が存在します。これは、書き方をマスターすることで漢字の記憶を定着させようとする意図から来ています。

加えて、漢字の教育は全国的に標準化されており、広範な教育資源や教材が整えられています。特に、学校間での情報共有が進んでおり、効果的な教授法や教材が全国規模で展開されています。これにより、地域差を越えた一貫性のある教育が実現されています。

2.3 韓国における漢字教育

韓国では、漢字はもともと重要な役割を果たしていましたが、20世紀以降のハングルの普及に伴い、その地位は相対的に低下してきました。しかし、漢字教育は今もなお根強く、特に文法や専門用語の理解には欠かせない存在です。韓国の学校では中学校までに一定の漢字を学ぶことが求められていますが、その進度や内容は日本や中国と比べると少し緩やかです。

最近では、教育課程において漢字の必要性が再評価されています。「漢字を学ぶことで、韓国語の豊かさを理解できる」とする考え方が広がり、漢字の教育現場に復活の兆しが見えています。特に大学レベルでは、漢字の重要性を強調する授業が増えています。

さらに、韓国では漢字を使った専門用語が多く存在するため、特定の分野、例えば医療用語や法律用語などに関しては、漢字を理解することが重要です。このような背景から、漢字教育は単に文字の読み書きにとどまらず、専門知識を深めるための手段ともなっています。

2.4 その他の国における漢字教育

漢字教育は日本、中国、韓国に限らず、世界中で様々な形で行われています。例えば、アメリカやヨーロッパの一部の大学では、中国語や日本語のコースの一部として漢字教育が行われています。これらの国々では、漢字は外国語学習の一環として捉えられ、多くの場合、コミュニケーション能力の向上を目的に教えられています。

こうした国々では、ビジュアルツールやデジタルアプリが利用されることが増えてきています。漢字を学ぶためのさまざまなアプリケーションが開発され、インタラクティブな形で漢字の認識力や書き取りを支援しています。デジタルツールを活用することで、学びやすく、楽しさを感じながら漢字を覚えられる環境が整っています。

また、言語学習者の多様性が増しているため、漢字教育には文化理解を必要とする側面も強調されています。日本のポップカルチャーや中国の伝統文化など、様々なコンテンツを通じて、学習者は漢字の背景にある文化や社会についても学ぶことができます。これにより、単なる文字の知識を超えた、より深い理解が促進されているのです。

3. 漢字教育における教授法の概要

3.1 伝統的な教授法

伝統的な漢字教育の方法は、反復練習と記憶に重点を置いています。多くの教育機関では、漢字の書き取りを通じて記憶を強化する手法が採用されています。例えば、ひたすら漢字を何度も書くことで、形に慣れたり、正しい書き順を身につけたりすることが求められます。この手法は、特に初学者にとって有効ですが、同時に退屈さを感じることもあるため、教育現場では工夫が求められています。

個々の漢字には国語辞典や漢和辞典を用いて学ぶ方法もあります。辞典を引きながら漢字そのものの意味や成り立ちを学ぶことができ、学習者は漢字の語源に興味を持つこともあります。しかし、膨大な漢字に対処するためには、効率的な指導が重要です。この点でも、効果的な教材や指導法が求められます。

さらに、伝統的な教育方式には「漢字カード」や「漢字テスト」などがあり、記憶力を試しフィードバックを得ることで学習を進める手法も存在します。これにより、学習者は自分の理解の状況を把握しながら、効果的に漢字を学ぶことができます。

3.2 現代的な教授法

近年では、より効果的な漢字教育のために現代的な教授法が導入されています。特に、クリティカルシンキングやプロジェクトベースの学習が重視されています。たとえば、漢字を使って短い物語や詩を作成するプロジェクトを通じて、学習者は実用的な言語能力を養うことができます。

また、グループワークやディスカッションを通じて、漢字についての理解を深める活動も増えています。複数の視点から漢字を考えることで、学習者はより深い理解を得られると言われています。このようなアクティブな学び方は、単なる暗記から脱却し、漢字を生きた言語であると認識させる効果があります。

さらに、漢字の教育においては、文化に関連した教材が取り入れられることも増えてきました。漢字を学ぶことで、その背後にある文化や歴史に興味を持つことも促進され、学習者がより主体的に学ぶことができるようになっています。

3.3 テクノロジーの活用

最近の漢字教育では、テクノロジーの活用が顕著になっています。オンライン学習プラットフォームやアプリの普及により、学習者は自分のペースで学ぶことが可能となりました。特に、スマートフォンを用いた学習は非常に人気があります。日常生活の中で短時間でも漢字を学ぶことができ、隙間時間を利用しやすくなっています。

また、テクノロジーは個別指導の要素も取り入れています。例えば、AIを活用したアプリは、学習者の進捗に応じて適切な難易度の問題を提供することができます。これにより、学習者の持つさまざまなニーズに合わせた指導が可能となり、効果的な漢字学習が進められます。

さらに、オンラインコミュニティやフォーラムを通じて、学習者同士が情報交換をすることも可能です。互いの経験や学び方をシェアすることで、新たな発見や学びの刺激につながります。このようなテクノロジーの活用は、漢字教育をより多角的かつ柔軟なものに進化させています。

4. 漢字教育の効果と課題

4.1 学習者の理解度

漢字教育の効果を測る際に重要なのは、学習者の理解度です。初学者にとって、漢字は難解であり、特に多音字や部首の使い方の理解は時間がかかることが多いです。教育法や教材の質によって、学習者の理解度に大きな影響が出るため、教え方に工夫を凝らす必要があります。

また、学習者の動機づけも重要な要素です。成功体験を重ねることで、学習の意欲が高まり、継続的に漢字を学ぶ姿勢が養われます。反対に、困難な漢字を一度つまずくだけで学習意欲が低下することもあるため、教育者は十分にサポートすべきです。

さらに、自己評価やフィードバックの方法も検討する必要があります。評価方法が適切でなければ、学習者は自分の状況を正しく把握できず、学び続ける意欲を失うことがあります。したがって、理解度の測定方法を工夫し、学習者が自分の成長を実感できる体制を整えることが急務です。

4.2 教材の選定

漢字教育における教材の選定は、教育の質に直接影響を与える重要な要素です。教材は学習の進捗に応じたものを選ぶ必要があり、一貫性のある学びを提供するためには、適切なレベルや内容が求められます。たとえば、初学者にとっては、楽しいイラストやストーリーが含まれた教材が効果的です。

また、教材の多様性も求められます。視覚教材や音声教材、デジタル教材など、異なるタイプの教材を組み合わせることで、学習者の興味を引きつけやすくなります。特にデジタル教材は、インタラクティブ性があり、娯楽的な要素を取り入れやすいため、高い学習効果が期待できます。

さらに、教師自身が教材を評価し、レベルアップを図る努力も必要です。新しい教材や教授法が次々と導入されているため、教師は常に最新の動向を把握し、教育に反映させることが求められます。これにより、学習者にとってより良い学習環境を提供できるようになるのです。

4.3 教師の役割

漢字教育における教師の役割は非常に大きいです。教師は単に知識を教えるだけでなく、学習者に対して情熱や意欲を与え、自己学習へと導く役割があります。生徒が困っている時にはサポートし、成長を促すためのフィードバックを行うことが求められます。

教師自身も専門知識を持ち、漢字教育に関する最新の情報を学び続ける姿勢が重要です。自身のスキルを向上させることで、より良い教育を提供できる可能性が高まります。また、学びの場を円滑に進めるために、教室環境や教育ツールを積極的に改善していくことも大切です。

さらに、教師同士の連携も効果的です。教育者同士が交流し、成功事例を共有することで、より良い教授法が発展します。学習者に対して効果的な教育を行うためには、チームとしての協力が重要であり、教師の役割は一層重要性を帯びてきます。

5. 実践事例の紹介

5.1 日本の成功事例

日本では、漢字教育の成功事例がいくつか存在します。特に、東京都にあるある小学校では、「漢字の山」というプロジェクトが取り入れられています。このプロジェクトでは、漢字をテーマにした月毎の活動が行われており、漢字を学ぶ楽しさを体感し続けられる仕組みとなっています。具体的には、漢字を使ったストーリー作りやアート活動、ゲームを通じて、生徒の興味を引き出す工夫が凝らされています。

さらに、特定の漢字に焦点を当てた授業を行うことで、関連する言葉や文化についても深掘りする形で学ぶことができます。このように、単に漢字を覚えるのではなく、実生活とのつながりを持たせることで、学びが広がります。結果として、生徒たちは漢字への理解を深め、より高いモチベーションを持って学ぶことができています。

また、オンラインプラットフォームを活用した学習法も広がっています。特に、コロナ禍においては遠隔授業が主流となり、漢字を扱ったオンライン教材が多く提供されるようになりました。これにより、漢字教育が地域に関係なく全国に広がるチャンスを得ており、新たな学びの形が模索されています。

5.2 中国の成功事例

中国における成功事例としては、広東省のある学校が「漢字パズル」プログラムを導入したことが挙げられます。このプログラムでは、漢字を使ったパズルやクイズを通じて漢字の書き取りや読みを楽しく学ぶ活動が行われています。特に、漢字の部首をテーマにしたパズルが生徒たちに大変人気で、学びながら自然に漢字の構造を理解できるようになっています。

また、この学校では、国際交流を取り入れた教育プログラムもあるため、外国人の生徒とも漢字を通じたコミュニケーションを行うことができます。実際、それによって生徒が文化の違いを実感し、他国の視点から漢字を学ぶことができる効果が期待されています。

さらに、教師同士の協力やチームティーチングも広がりを見せています。複数の教師が協力しながら、異なる視点から教材や授業内容を提供することで、より多様な学びの機会を生徒に提供しています。教壇に立つ教師自身が変化を楽しみ、柔軟に対応する姿勢が求められるでしょう。

5.3 他国の成功事例

他国では、漢字教育の成功事例が増えてきています。例えば、アメリカでは、サンフランシスコのある大学で「漢字の文化ワークショップ」が開かれています。このワークショップでは、漢字の書き方や意味だけでなく、実生活における使い方や文化的背景についても学ぶことができます。

特に、参加者同士が漢字をテーマにしたディスカッションを行うことで、言語学習が単なる文字の習得に留まらず、文化的な理解を深める機会となります。このようなプログラムが広がることで、さまざまなバックグラウンドを持つ学習者が漢字に興味を持ち、コミュニケーションスキルを高めています。

さらに、デジタル教材を用いたイギリスのプログラム αποτελεί で、自己学習を促進するための漢字アプリが開発されています。このアプリは、ゲーム感覚で漢字を学ぶことができ、特に中高生の学習者に好評です。ゲームの映像や音声を交えながら、漢字の意味や使い方が身につく形式は、現代的な学びのスタイルにマッチしています。

まとめ

漢字教育における教授法の比較を通じて、各国における独自のアプローチや成功事例を見てきました。漢字の学習は単に文字を覚えるだけでなく、その背後にある文化や社会についての理解も含まれています。テクノロジーの進化や教育の多様化により、漢字教育はより柔軟で効果的なものへと進化しています。今後も、この分野の研究や実践が続けられることで、多くの学習者が漢字を通じて新たな世界を切り拓いていくことが期待されます。