漢字教育の国際的な展望と未来

漢字は中国の文化を象徴する重要な要素であり、その起源や発展は長い歴史を有しています。しかし、漢字の役割は単に中国国内に留まらず、日本や韓国などの周辺国においても大きな影響を与えています。近年、国際化が進む中で、漢字教育も多様な視点から再評価されつつあります。本稿では、漢字教育の国際的な展望と未来について、技術の進展、国際交流、そして漢字文化の伝承に焦点を当てて考察します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生と古代の利用

漢字の起源は、紀元前約3000年に遡ります。古代中国の人々は、自然の現象や日常生活の出来事を表現するために、絵や象形文字を用いていました。これらの初期の文字は、実際の物や事象を模したものであったため、視覚的に理解しやすく、コミュニケーションの手段としての役割を果たしていました。初期の漢字がどのように誕生し、利用されたかを理解することで、漢字の奥深い歴史と文化的背景を知ることができます。

当時の社会では、漢字は文字通りの「書く」という行為だけでなく、信仰や儀式においても重要な役割を担っていました。例えば、甲骨文字の使用は、占いの際に未来を占うための先祖とコミュニケーションを図る手段としても利用されました。そのため、漢字は単なる表意文字にとどまらず、人々の精神文化とも密接に結びついていたのです。

1.2 漢字の性能と変遷

漢字はその後も発展を続け、多くの変化を遂げました。例えば、漢字は表意文字であるため、音声ユニットとは独立して意味を持つという点で、他の言語とは異なります。この特性は、漢字が異なる方言や地域でも通用することを可能にしています。さらに、漢字は組み合わせによって新しい意味を生み出すことができるため、言語としての柔軟性も持っています。

歴史を通じて、漢字は時代や地域によって異なる形態が生まれました。隷書、楷書など、多くの書体が開発され、それぞれの時代の文化や美的感覚を反映しています。このような変遷は、漢字の持つ文化的多様性や、使用される文脈によって異なる表現方法を生み出す力を示しています。

1.3 漢字の地域別の発展

漢字は中国を中心とした文化圏で広く使用されており、特に日本や韓国ではそれぞれ独自の発展を遂げてきました。日本では、漢字は奈良時代に導入され、ひらがなやカタカナと共に用いられるようになりました。特に、漢字は日本語の文法構造を取り込むことで、独自の表現方法を確立しました。たとえば、日本語では「読む(よむ)」や「書く(かく)」といった動詞が漢字を基に形成されています。

一方、韓国では、漢字は長い間教育や文書作成に使用されましたが、20世紀に入るとハングルの普及によりその役割が減少しました。しかし、現在でも特定の文脈や専門用語においては、漢字が使われることがあります。このように、漢字は地域によって意味や役割が異なるため、各国の文化や歴史的背景を考慮することが重要です。

2. 世界における漢字の役割

2.1 中国における漢字の重要性

中国において、漢字は単なるコミュニケーションの手段にとどまらず、国民のアイデンティティや文化を形作る基盤でもあります。漢字は、中国の古代文学や哲学、歴史書における重要な表現手段であり、その深い意味と文化的背景は学ぶことで理解が深まります。例えば、古典文学に登場する漢字には、自然や人間の関係を描いたものが多く、中国文化の捉え方が色濃く反映されています。

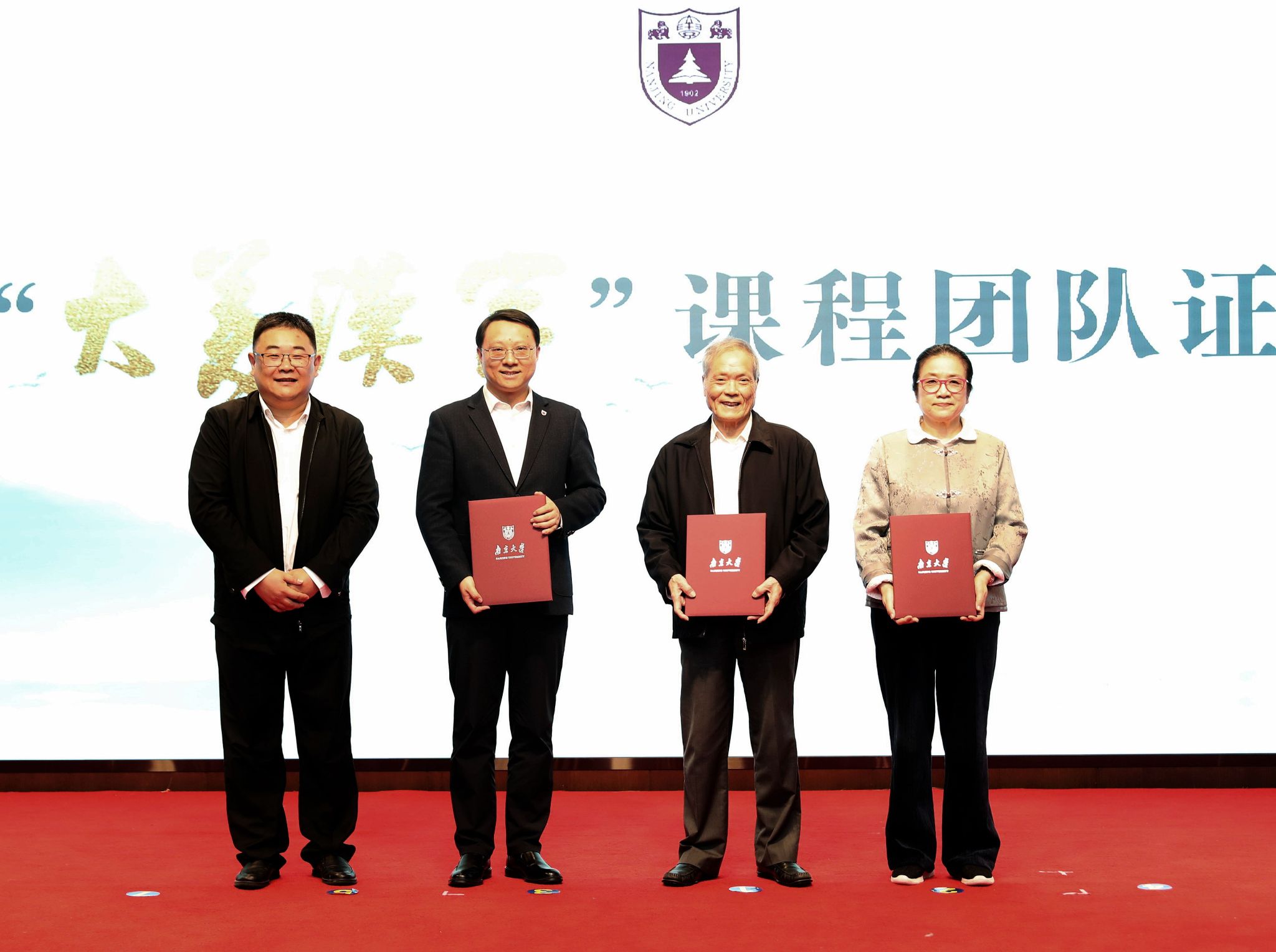

さらに、漢字教育は中国の教育システムにおいて重要な役割を果たしており、初等教育から大学に至るまで、漢字の読み書きが徹底されています。この教育は、中国の文化や歴史を学ぶ上でも不可欠であり、漢字を通じて、学生たちは自らの文化的アイデンティティを理解し、深めることが期待されています。

2.2 日本の漢字教育の特色

日本では、漢字教育は独特の方法で行われています。小学校から始まる漢字学習は、特に「常用漢字表」に基づいています。このリストには、日常生活で使われる約2,000文字が含まれており、学生は段階的に漢字を習得していきます。また、日本の漢字教育では、読み書きだけでなく、漢字の意味や成り立ちについても学びます。これにより、学生たちは漢字の持つ奥深い文化的メッセージを理解し、表現力を高めることができます。

日本の教育システムでは、漢字の習得は重要な課題とされており、毎年、漢字検定などの試験が行われています。この試験は、漢字に対する理解度を測るだけでなく、学生たちに挑戦意欲を与え、学習を促進する手段となっています。試験の合格は、学生にとって自己評価や達成感を得る良い機会であり、漢字学習に対するモチベーション向上にも寄与しています。

2.3 韓国と漢字の関係

韓国においては、漢字は1500年代まで広く使用されていましたが、近代以降は主にハングルの使用に移行しました。ただし、漢字は今でも特定の文脈で使われる場面があり、多くの教育機関では基礎的な漢字教育が行われています。特に、高等教育や専門的な分野では、漢字が用いられることがあります。このことから、韓国においても漢字は文化的アイデンティティの一部として根強い影響を持っていることがわかります。

近年では、韓国の若い世代の間で漢字再評価の動きが見られます。SNSの普及や国際交流の増加に伴い、漢字の使い方やその意味に興味を持つ人々が増えているのです。これは、特に中国文化や日本文化に対する関心の高まりとも関連しています。漢字を学ぶことによって、他の国の文化や歴史への理解が深まることが期待されています。

3. 漢字教育の国際比較

3.1 中国の漢字教育システム

中国の漢字教育システムは、初等教育から始まり、計画的かつ段階的に進められます。学生は、国語の授業を通じて漢字を学び、基礎的な読み書き能力を身につけます。例えば、小学校の段階で800文字以上を習得し、中学校ではさらに多くの漢字を学ぶことが求められます。ここでは、漢字の形や音、意味を総合的に理解することが重視されています。

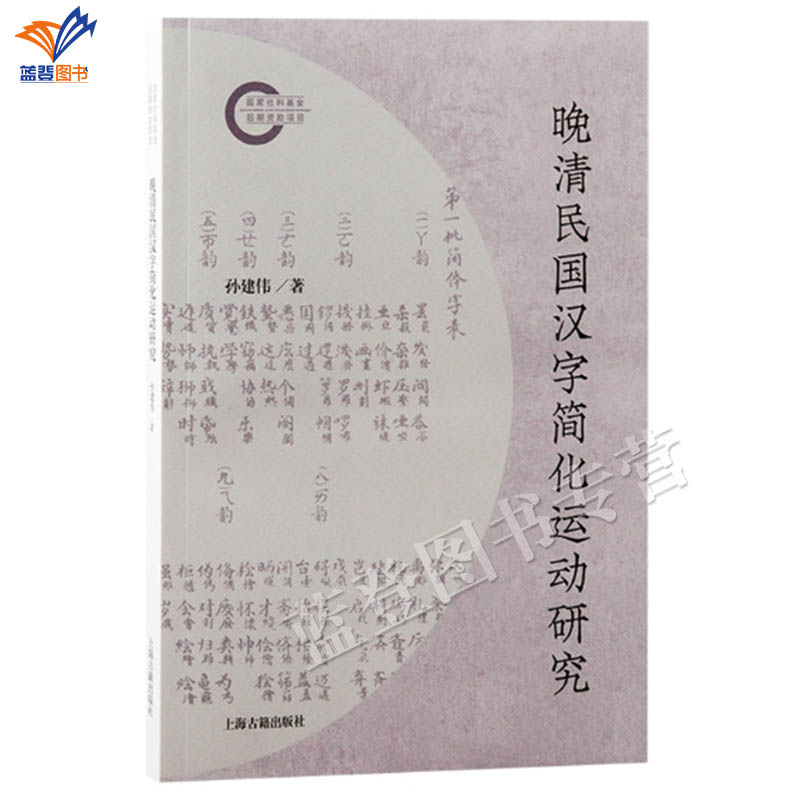

また、中国の教育には、漢字の意味や成り立ちを学ぶための「漢字学」があります。これは、漢字の背後にある文化的、歴史的背景を理解することを目的としています。学生は、漢字の成り立ちや変遷を学ぶことで、その言語としての豊かさや奥深さを体感できるようになります。このアプローチは、漢字学習を単なる機械的な暗記から、思考を促す学びへと昇華させるものです。

3.2 日本の漢字教育手法

日本の漢字教育は、日本語独自の文法や言語感覚を考慮しながら行われます。漢字を単独で学ぶのではなく、ひらがなやカタカナとの組み合わせを通じて漢字の使い方を理解していきます。この手法は、言葉の使い方や意味を深く考えることを促します。また、日本では、漢字を利用した言葉遊びや詩作りなど、創造的な活動を通じて学習することもあります。これは、学生にとって楽しさとモチベーションを高める効果があります。

さらに、日本の教育現場では、日常的に漢字を使用する機会が多く、実際の文書作成や読み物へのアプローチを通じて漢字を身につけることが大切にされています。また、猪瀬直樹氏のように、日本の文学においても漢字が重要な役割を担っていることが強調されています。学生は、多様な文脈の中で漢字を学ぶことで、文化的な意義やその背景をより深く理解することができ、国際的な視野が広がります。

3.3 その他の国々における漢字教育

韓国や香港、台湾など他の漢字文化圏では、さまざまな教育方法が採用されています。台湾では、漢字教育が小学校の段階から非常に重視されており、学生は実生活で必要とされる漢字を中心に学びます。また、韓国では漢字の重要性が再評価され、一部の学校では漢字教育を強化するプログラムが導入されています。このように、地域による教育のアプローチは異なるものの、共通して漢字が文化的アイデンティティの形成に寄与していることがわかります。

さらに、最近の研究では、国際的な教育交流の中で、各国の漢字教育が互いに影響を与え合うことが指摘されています。例えば、中国の漢字教育方法を日本の教育現場に取り入れたケースや、韓国の漢字教育が日本の漢字使用に影響を与えているという事例があります。このような国際的な協力は、教育の質向上や文化の相互理解を促進するための重要な手段とされています。

4. 漢字教育の問題点と課題

4.1 教育課程における漢字の位置づけ

漢字教育の問題点として、教育課程における漢字の位置づけが挙げられます。多くの国では、漢字が外国語として扱われることがあり、そのために学習者にとっての難易度が高くなることがあります。例えば、漢字の薄い教育を受ける国では、その導入に際し、多くの学生が漢字の習得に苦しみ、既存の教育システムでは十分に対応しきれていない状況が見られます。

また、漢字の習得には膨大な時間と労力がかかるため、タイトな学習スケジュールの中で効果的に学べない可能性が高まります。このことは、学習者のモチベーションを削ぐ要因となり、結果として漢字教育の効果を減少させることにも繋がります。これを解決するためには、教育課程の見直しや、漢字専用のカリキュラムの導入が検討されるべきです。

4.2 学習者の視点から見た課題

学習者の視点から見ると、漢字の学習は、特に初学者にとって習得が難しい言語として認識されています。この難しさの主な要因として、漢字特有の構造、読み、意味の不一致などがあります。特に、同じ漢字でも異なる読み方や意味を持つ場合が多いため、混乱を招くことがあります。また、漢字の複雑さから、学習者は「覚える」ことに重きを置きがちで、結果的に漢字の使い方や意味を理解することが後回しになるという課題も指摘されています。

そのため、学習者の視点を尊重し、どのように漢字をより効果的に学べるのかを考慮することが重要です。具体的には、実生活での漢字使用を促す活動や、ゲームやアクティビティを通じて学ぶ手法が有効であると言われています。例えば、漢字を使ったクイズや、日々の生活に関連する漢字の選択肢を提示することで、学習者の興味を引き出し、モチベーションを高めることが期待できます。

4.3 教材の質と教育方法の改善

教材の質や教育方法の改善は、漢字教育の向上に直結します。従来の教材は、主に漢字の書き取りや暗記に重点が置かれていましたが、近年では、漢字に対する多面的なアプローチが求められるようになっています。例えば、実生活においてどのように漢字が使われているかを示す具体的な事例や、漢字を使ったコミュニケーションの手法など、多角的な教材の開発が重要です。

また、テクノロジーの進化を取り入れることも一つの解決策です。デジタル教材やアプリを使って、インタラクティブな学習体験を提供することは、学習者の理解を深める助けとなります。このような技術を活用することで、漢字教育はより魅力的で効果的なものになるでしょう。特に、オンライン学習が普及する中で、フレキシブルな学習環境が整えられることも期待されます。

5. 漢字教育の国際的な展望と未来

5.1 技術の進展と漢字教育の変化

技術の進展は、漢字教育に革新的な変化をもたらす要因となり得ます。例えば、スマートフォンやタブレットの普及により、さまざまなアプリやオンラインプログラムを通じて、漢字を簡単に学ぶことが可能になりました。ユーザーは、自分のペースで学習ができ、必要なときに必要な情報にアクセスできる柔軟性が得られています。

また、AI(人工知能)を活用した学習支援ツールも登場しています。これにより、学習者の進度や理解度に応じたパーソナライズされた学習体験が提供されるようになり、学習効率が飛躍的に向上することが期待されています。技術は今や、漢字教育における重要な要素となりつつあり、その活用は今後ますます広がっていくことでしょう。

5.2 国際交流と漢字学習の可能性

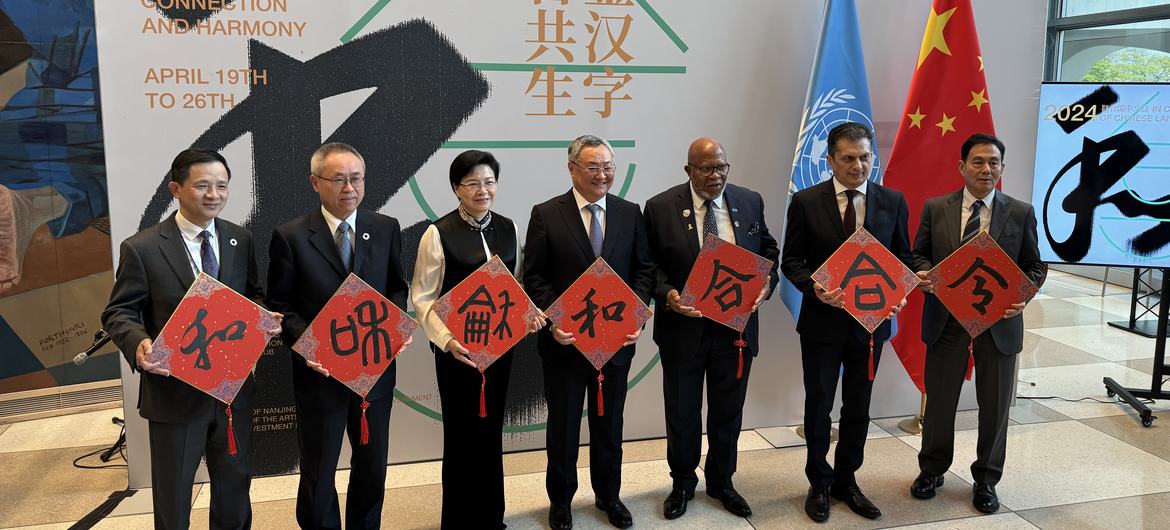

国際交流の進展は、漢字学習の新たな可能性を示しています。文化交流が活発になる中で、異なる国の学生同士が漢字を教え合うプロジェクトや、国際的な交流プログラムが増加しています。これにより、学習者は他国の文化や言語に対する理解を深めることができます。

さらに、国際的な共同研究やワークショップを通じて、各国の教育者が漢字教育の経験や手法を共有し、互いに学び合う機会も増えています。これにより、効果的な教育手法の確立が期待され、教育の質向上に寄与することができます。今後の国際化の進展とともに、漢字教育の場面でも互恵的な関係が生まれ、朗報がもたらされることでしょう。

5.3 漢字文化の伝承と未来の役割

漢字教育の未来において、文化の伝承が重要な役割を果たすことは間違いありません。漢字は単なる文字にとどまらず、その背後には歴史、哲学、文化が詰まっています。これを理解し、次の世代へと伝えていくことは、漢字教育の大きな使命と言えるでしょう。

将来的には、漢字が持つ文化的意味や価値がさらに重視されることが期待されています。そして、このような教育は、日本、中国、韓国などの各文化圏での相互理解を促進する要素としても機能するでしょう。文化の分野での国際交流はいっそう活発になり、漢字が文化的な架け橋として機能する日が近づいていると言えます。

終わりに、漢字教育の国際的な展望と未来は非常に多様で、変化し続ける可能性を秘めています。技術の進展、国際交流、文化の伝承といった要素が相まって、次世代の学習者たちに新たな知識と理解を提供し続けることでしょう。私たちがこの文化的な遺産を大切にし、未来への架け橋を築く努力を続けることが求められています。