気のバランスと調和は、中国文化や中医学において広く認識されている重要な概念です。この概念は、健康や生活の質に強く関わっており、私たちが日々の暮らしの中で意識することが求められています。本記事では、気の基本概念から始まり、中医学における役割、バランスの崩れたときの影響、そして日常生活で気のバランスと調和を保つための方法について、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。

1. 気の概念の基礎

1.1 気とは何か

「気」という言葉は、中国語で「気(qì)」と書き、生命を支えるエネルギー、または力を示すものとして重要視されています。一般的には、見えないエネルギーの流れとされており、このエネルギーが体を成立させる基盤です。気はすべての生物や環境に存在し、宇宙全体に流れています。この概念は、宇宙との関係性を深く理解する手助けとなり、私たちの存在意義を再考する契機を与えてくれます。

気は、体内を流れるエネルギーのネットワークによって動かされています。このネットワークは、経絡と呼ばれる通路を通じて形成されており、気の流れが正常であれば、身体も健康であるとされています。逆に、気の流れが滞ったり不足したりすると、身体にさまざまな不調が現れます。これが、中医学において気が重要視される理由の一つです。

このような気の流れや存在は、古代中国の哲学や自然観に基づいており、「陰陽」や「五行」といった概念とも密接に関連しています。気は常に変化し、外部の環境や内部の状況に応じてその性質を変えます。したがって、この気の性質を理解し、扱うことは、健康を維持するために非常に重要となります。

1.2 気の種類と特徴

気にはさまざまな種類が存在しますが、主に「先天の気」と「後天の気」に分けられます。先天の気は、誕生時に両親から受け継がれるもので、生命を支える基本的なエネルギーです。これは、私たちの生理的な機能や成長に大きく関与しており、生まれ持った体質や性格にも影響を与えます。一方、後天の気は、食事や呼吸、環境から得られるエネルギーであり、特に生活習慣に依存しています。

また、気には「外気」と「内気」の2つの側面があります。外気は、自然環境や他人との関係性から受けるエネルギーの流れを指し、内気は自分自身の内面から生じるエネルギーです。この2つの気のバランスが取れていることが、心身の健康にとって重要です。外気が良く流れていれば、内気も活性化され、逆に外気が滞ると、内気も stagnate することになります。

気の種類に応じて、その特徴も異なります。例えば、活発なエネルギーを持つ「陽気」と、落ち着いたエネルギーを持つ「陰気」があり、それぞれがバランスを保ちながら作用します。このバランスが乱れると、さまざまな健康問題が引き起こされるため、気の理解は非常に重要です。

2. 中医学における気の役割

2.1 健康と気の関係

中医学において、気は身体の健康状態を示す指標です。気が充満し、流れがスムーズであれば、身体は健康であり、逆に気が不足したり滞ったりすると、病気や不調が生じます。このため、気の状態を正しく把握し、調整することが重要です。

例えば、慢性的な疲労感や消化不良といった症状は、気の不足が影響していることが多いです。このような場合、気を補うための食事や生活習慣の改善が必要です。また、体調が優れない時には、気の流れを整えるために鍼灸やマッサージといった中医学の療法が効果的です。

気は、身体の中で血液やリンパと共に役割を果たし、免疫機能や内臓の働きとも密接に関係しています。特に免疫機能は、外的な病原体から身体を守るために非常に重要であり、気の流れが良ければ、免疫力も高まり、健康が維持しやすくなります。

2.2 気の流れと人体の調和

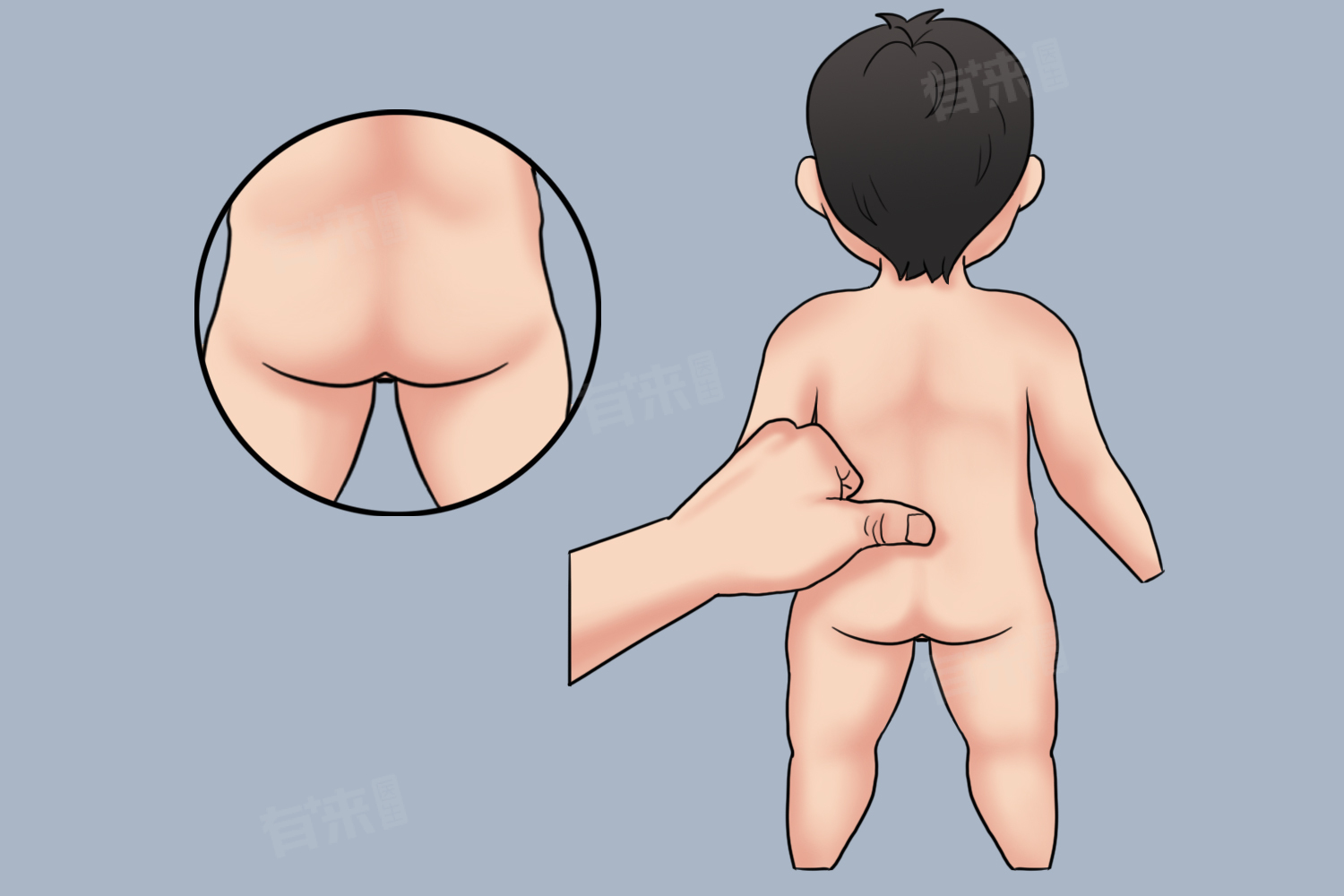

気の流れは、経絡と呼ばれる経路を通じて行われます。経絡は、気が身体中を巡るための通り道であり、各器官や臓腑とつながっています。気の流れが正常であれば、身体全体の調和が保たれることになりますが、経絡の一部に滞りが生じると、他の部分にも影響を及ぼすことがあります。

例えば、肝臓の機能が低下し気の流れが滞ると、ストレスやイライラが生じて心身に悪影響を及ぼします。こうした状況を解消するためには、気の流れをスムーズにする方法が必要になります。中医学では、経絡を整えるための鍼灸や推拿(マッサージ)が広く用いられています。

さらに、気の流れを整えることは、感情にも深く関連しています。例えば、憂鬱な気分や不安感は、気の流れが滞ることから生じることがあります。この場合、リラクゼーションや気功を通じて気のバランスを整えることで、心身の調和が図られ、ストレスが軽減されることがあります。

3. 気のバランスと調和の意義

3.1 バランスが崩れたときの影響

気のバランスが崩れると、多面的な影響が身体や心に現れます。例えば、気が不足すると、疲労感や倦怠感、免疫力の低下などが引き起こされます。これらは日常生活に直接的な影響を及ぼし、仕事や家事のパフォーマンスも低下します。特に、現代社会においては、ストレスや不規則な生活習慣が気のバランスを崩す要因となりがちです。

また、気が滞ることが原因で、様々な病気や症状が発生することもあります。例えば、肩こりや腰痛、消化不良などは、気の流れが滞った結果として現れる症状です。これらの症状は、最初は軽いものかもしれませんが、放置しておくと慢性化し、更に深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

気のバランスは、精神的な健康にも影響を与えます。気が滞ると、ストレスや不安感が増し、心の状態も不安定になります。このため、気の調整は身体だけでなく、精神的な側面でも重要です。適切なバランスを保つことで、心身の健康を維持することが可能となります。

3.2 調和がもたらす健康効果

気が調和している状態は、身体的にも精神的にも多くの健康効果をもたらします。例えば、気の流れがスムーズになることで、免疫力が向上し、病気に対する抵抗力が強くなります。このため、日常生活の中で気の調和を保つことが、健康維持の鍵となります。

また、気が調和していると、ストレスが軽減され、心の安定感が生まれます。リラックスした状態では、イライラや不安感が少なくなり、日常生活においてもより集中力を持って取り組むことが出来ます。これにより、人間関係の向上や仕事の効率も上がるでしょう。

さらに、気の調和は、感情のバランスを整える効果も持っています。感情が安定していると、ポジティブな思考が促進され、創造性や自己表現力が高まります。このように、気の調和は、健康だけでなく、生活全般に良い影響を与えるのです。

4. 気のバランスを整える方法

4.1 食事と気の関係

食事は、気のバランスを整えるための重要な要素です。私たちが食べるものは、体内のエネルギーの質や量に直接影響を与えます。中医学では、食材それぞれに特性があるとされ、それらを上手に組み合わせて、気を補充することが求められます。

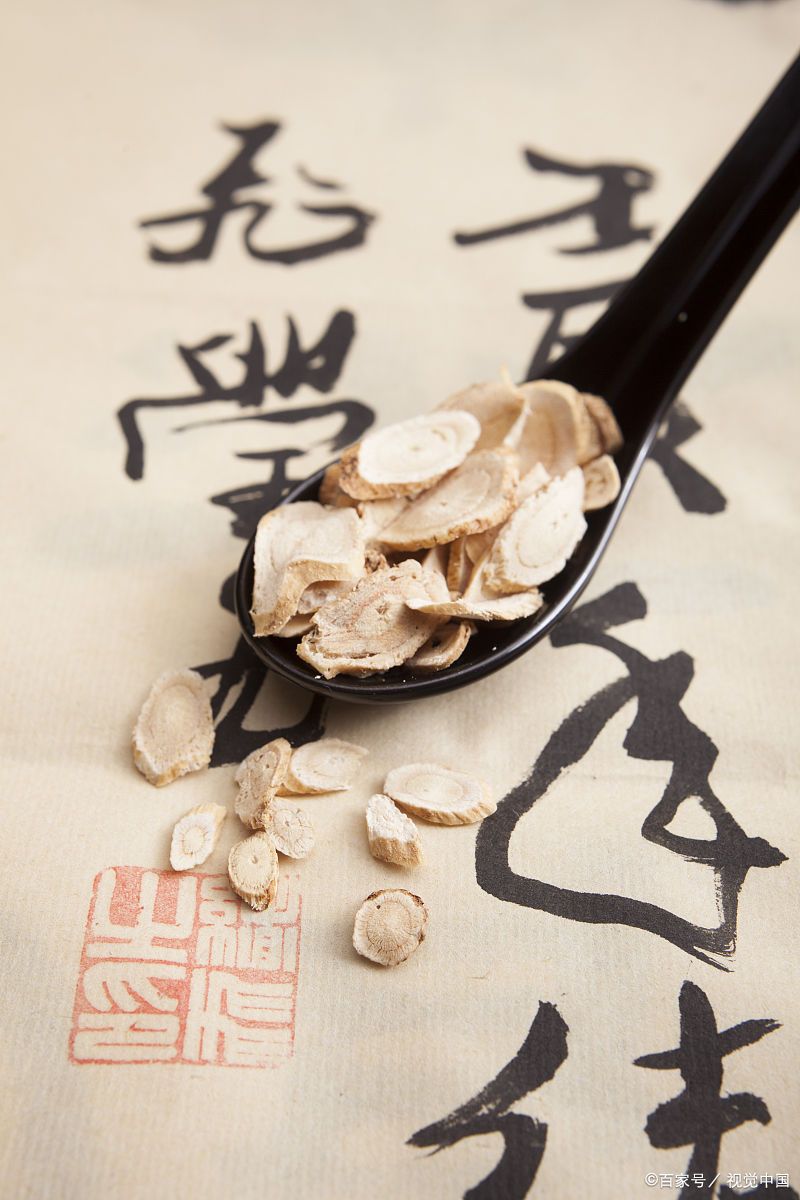

例えば、温かい食材やスパイスは、気を活性化させるのに良い影響を与えます。生姜やニンニク、シナモンなどがその代表です。これらは血行を促進し、体温を上げてくれるため、寒い季節には特に重宝します。一方、冷たい食材や湿気の多い食品は、気を停滞させる可能性があるため、摂取を控えることが勧められます。

また、食事の時間や食事方法も気のバランスに影響を及ぼします。規則正しい食生活を送り、なるべくストレスのない環境で食事を摂ることが、気の流れを整えるために重要です。新聞やスマートフォンなどから気を散らさず、ゆっくりと食事を楽しむことで、気の吸収も良くなるでしょう。

4.2 運動と気の流れ

運動は、気の流れを改善するために不可欠な活動です。適度な運動を行うことで、体内の気が活性化し、血液やリンパの流れも良くなります。特に、気功や太極拳など、中医学に基づく運動は、気のバランスを整えるのに有効です。

例えば、気功は、穏やかな動きと呼吸法を通じて気を整える方法として広く知られています。気功を行うことで、身体の内側からエネルギーを感じ、自身の気の流れを意識することができます。定期的に気功を実践することで、心身の健康が促進され、ストレスの解消にも役立ちます。

また、ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動も効果的です。これらの運動は、心拍数を上げ、血流を良くすることで気の流れをサポートします。運動後には爽快感を感じることが多く、日常生活においても活動が活発になりやすくなります。気の流れを良くするためには、意識的に運動を取り入れることが大切です。

4.3 瞑想とリラクゼーション

瞑想やリラクゼーションは、気のバランスを整える方法として非常に効果的です。精神的な緊張を解消し、心を安定させることで、気の流れをスムーズに保つことができます。特に、深い呼吸を通じてリラックスを促すことが、気の流れを改善する一助となります。

瞑想を行うときは、静かな場所でリラックスできる姿勢を取り、深い呼吸を意識します。心の中の雑念を手放すことで、心が落ち着くと同時に、身体全体に気がゆっくりと巡るのを意識します。このプロセスにより、疲れた心身をリフレッシュするだけでなく、気の調和を促進することもできます。

また、リラクゼーションに関しても、マッサージやアロマセラピーなども有効です。これらは身体の筋肉をほぐし、経絡の流れを改善する作用があります。特に、アロマセラピーに使われるエッセンシャルオイルは、気を整えるための効果があるとされていますので、積極的に取り入れると良いでしょう。

5. 気の調和を保つための実践

5.1 日常生活での気の管理

気の調和を保つためには、日常生活の中で気を意識して管理することが大切です。日々の生活リズムや環境が、気に与える影響は非常に大きいと言われています。例えば、十分な睡眠を確保することで、気のバランスを整えることができます。

また、人間関係や仕事環境も気の調和に影響を及ぼします。ストレスや緊張を感じる状況が続くと、気の流れが滞りやすくなります。そのため、身の回りの環境を見直し、ストレスを軽減する方法を模索することが大切です。友人や家族との交流を増やしたり、趣味に時間を割くなど、リラックスする時間を持つことが効果的です。

さらに、気の調和を保つためには、定期的に身体を動かし、気の流れを促進することが不可欠です。運動は、身体の調整だけでなく、メンタル面でもリフレッシュ効果があります。日常的に簡単な運動を取り入れることで、気のバランスが改善され、より良い健康状態を維持できます。

5.2 中医学に基づく療法

中医学には、気の調和を保つための多くの療法があります。鍼灸や漢方薬はその代表であり、特に気の流れを整えるために用いられています。鍼灸は、特定の経絡に鍼を刺すことで気の流れを調整し、痛みの緩和や健康の改善を図る方法です。

一方、漢方薬は、自然の植物や動物の成分を用いて体の調和を図る療法です。これらの薬は、気の不足や滞りを補うために特別に調合されており、個々の体質に合わせた適切な薬が選ばれます。中医学の専門家は、患者の状態を見極めた上で最適な治療法を提案します。

さらに、気功も中医学の一部として広く実践されています。気功は、特定の動作や呼吸法を通じて気の流れを促進し、身体の調和を図る方法です。定期的に気功を行うことで、心身のバランスを保つことができ、健康維持に役立ちます。

5.3 伝統的な気功とその実践

気功は、古代中国から伝わる伝統的な健康法であり、気の調和を図るために有効な手段です。さまざまなスタイルがあり、動きや呼吸法の組み合わせによって行われます。気功を行うことで、身体のエネルギーを高め、精神が落ち着くことが期待できるため、非常に人気のある健康法となっています。

伝統的な気功の実践においては、まず基本的な姿勢を整え、深い呼吸を意識することが重要です。気の流れを意識しながら、スムーズな動作を行うことで、身体全体に気が巡る感覚を体験できます。初心者でも取り組みやすいスタイルが多く、ほとんどの人が気軽に始めることができます。

また、気功には集中的な練習が求められますが、続けることで効果を実感することができるでしょう。定期的に気功を行うことで、心身がリフレッシュされ、ストレスの軽減や健康の維持に役立ちます。特に、社交的な環境で気功を行うことで、仲間と共に健康を促進し合うことができるのも大きな魅力です。

6. まとめ

6.1 気のバランスと調和の重要性の再確認

気のバランスと調和は、私たちの健康と生活の質に直接影響を与える重要な要素であることがわかりました。気の流れを理解し、適切な方法で調整することで、心身の健康を維持することが可能です。日常的に気を意識し、食事や運動、リラクゼーションを通じてそのバランスを保つことが、現代社会で必要とされる知恵と言えるでしょう。

6.2 健康づくりの新しい視点

気の概念は、私たちの健康づくりにおいて新しい視点を提供します。単に身体の症状を治すのではなく、全体的なバランスを整える重要性を再認識することで、より効果的な健康管理が実現できるのです。気の研究は、今後の医学や健康法においても重要な役割を果たすことでしょう。

私たち一人ひとりが気の調和を意識し、日々の生活に取り入れることで、より豊かな健康生活を送ることができるようになります。気を大切にし、調和を保ちながら、より良い未来を築いていきましょう。