中医学は、数千年の歴史を持つ中国の伝統医学であり、体のすべての側面を包括的に捉え、調和を重んじる治療方法です。中医学は、身体の内部の臓腑(臓器)と外部の経絡(エネルギーの通り道)との相互作用を重視しており、病因を分析する際にもこの関係性が重要な役割を果たします。本稿では、経絡と臓腑の関係に基づく病因の分析を通じて、病気のプロセスを理解し、予防や治療への応用を探ります。

1. 中医学における病因論

1.1 中医学の歴史

中医学の歴史は非常に古く、紀元前3000年頃に遡ります。古代中国では、シャーマニズムや民間療法が行われ、自然や宇宙との調和を重視する思想が根付いていました。これが次第に発展し、医療の知識が体系化されていきました。特に、漢代には「黄帝内経」という古典が編纂され、ここに中医学の基本理念、医療技術が集約されました。この書籍は、経絡や臓腑に関する理論の基礎ともなっており、現在でも広く参照されています。

中医学は、独自の観点から人体を捉えるため、各種の病理学説と対比されることが多いです。たとえば、対症療法に注力する西洋医学に対し、中医学は全体的なバランスを重視しており、「陰陽」や「五行」などの考え方が病因の理解に深く影響を及ぼします。このような歴史的背景を知ることで、現代の中医学がどのように地位を確立してきたかを理解する手助けとなります。

1.2 中医学の基本概念

中医学の基本概念には、陰陽、五行、気、血、津液、経絡、臓腑などが含まれます。これらの概念は、身体の健康を維持するために相互に連携し合い、どれか一つでも不均衡になると病気が引き起こされるとされます。たとえば、陰陽のバランスが崩れた場合、熱の症状や寒の症状が現れることがあります。このため、中医学では、これらの概念を元に患者の状態を把握し診断を行います。

また、五行の理論では、木・火・土・金・水の五元素が互いに影響し合い、各臓腑にも対応しています。この関係性を理解することは、病気の原因を追求する上で非常に重要です。たとえば、肝は木に属し、怒りやストレスが高じると肝が影響を受けるため、肝疾患を引き起こす可能性があります。こうした理解を基に、多角的な治療法が考案されます。

1.3 中医学の診断方法

中医学における診断方法は、視診、聴診、嗅診、触診、問診の五つの基本技術から成り立っています。特に、舌の状態や脈拍が重要視されます。舌の色や形、苔の状態から、内臓の健康状態を判断することができます。また、脈の質や強さ、リズムも、体の状態を把握するための重要な指標です。

問診においては、患者の生活習慣や感情状態を詳しく聞き取ることが求められます。たとえば、ストレスを抱えている患者には、心や肝が影響を与え、不調が現れることがあります。このように、症状だけでなく、患者の全体像を把握し、適切な治療法を導き出すためのプロセスが中医学にはあります。

2. 病因論の重要性

2.1 病因論とは

病因論は、病気がどのように発生し、進行するかを探求する学問です。中医学では、個々の病気に対する理解を深め、適切な治療法を選定するための基盤となります。中医学の病因論は、外的要因(風、寒、暑、湿、燥、火などの六淫)と内的要因(感情の変化や生活習慣)を同時に考慮するのが特徴です。

例えば、風邪を引いた場合、中医学では環境的な要因(風)や免疫力の低下(内因)の両方を分析し、病因を特定します。これにより、対症療法ではなく、全体的なバランスを整える治療法が選ばれることが多いです。病因論は単なる病名を超えて、それぞれの患者に合った個別の治療を可能にするための土台となります。

2.2 病因論が治療に与える影響

病因論は治療方針を決定する上で極めて重要です。同じ疾病名を持っていても、患者ごとに異なる病因があることが多く、これに応じたアプローチが求められます。たとえば、ストレスによって引き起こされた胃腸疾患は、根本的な解決のために精神的なケアが必要です。このように、病因論が、特定の症状に対する治療の枠を越え、身体全体のバランスを考慮することが治療の質を向上させます。

また、病因論を正しく理解することで、予防医学としての役割も果たすことができます。日常の生活習慣や感情の管理を含めたアプローチは、疾病の予防に繋がります。これにより病気の発症を未然に防ぐことが可能となり、患者の健康維持に寄与することができます。

2.3 中医学における病因論の特異性

中医学の病因論は、他の医学との違いが明確です。たとえば、西洋医学では主に病原体や遺伝的要因に注目しますが、中医学では身体内外の多面的な要因を総合的に考えます。このため、同じ病気であっても、患者のライフスタイルや精神状態といった面を重視し、それに基づいて治療法を設計します。

また、中医学では健康と病気の境界をあいまいに捉え、未病(病気になる前の状態)を重視します。これは、病気を未然に防ぐための予防医学としての見地を強調しています。このアプローチは、現代社会においても役立つ教訓であり、ストレス社会に暮らす現代人に対する重要な示唆を提供します。

3. 経絡の概念

3.1 経絡とは何か

経絡(けいらく)は、中医学の重要な概念で、身体全体に広がるエネルギーの通り道を指します。経絡は、気(エネルギー)、血液、体液の流れを通じて、身体の各部位をつなぎ、調和を図る役割を持っています。経絡は、身体の臓腑と深く関連しており、病気が発生する際には経絡の通りが悪くなったり、気の流れが滞ったりすることがよくあります。

経絡には、主要経絡と副経絡があり、それぞれが異なる臓腑と関連しています。たとえば、肝経(かんけい)は肝臓とつながっており、その経絡が滞ることにより、肝機能の低下が引き起こされることがあります。このように、経絡の理念を理解することで、病気の原因をより深く掘り下げることが可能になります。

3.2 経絡の構造と機能

経絡は、全身に存在する12本の主要経絡とそれに付随する8本の奇経絡から成り立っています。主要経絡は、自然界の五行に基づき、それぞれが特定の臓腑に関連しています。たとえば、心経(しんけい)は心臓と関連し、腎経(じんけい)は腎臓と関係しています。また、経絡は内臓だけでなく、筋肉、皮膚、感覚器官にも影響を与えます。

経絡の機能には、気の運行(エネルギーの流れの維持)、血液の循環、体内の情報の伝達が含まれます。経絡が正常に機能している場合、体全体の健康を保つことができますが、経絡が詰まったり乱れたりすると、痛みや不快感、さらには臓腑の異常が引き起こされることになります。

3.3 経絡の役割と病気の関連

経絡は、病気の発生や進行において重要な役割を果たします。経絡の状態が悪化すると、体の健康が損なわれ、さまざまな症状が現れることがあります。たとえば、風邪を引いた際には、外的要因の影響で経絡が阻害され、気の流れが滞ることで風邪の症状が引き起こされます。このように、経絡の状態を改善することで、病気の回復が促進されます。

また、経絡を刺激することで身体の各部分に影響を与え、臓腑の機能を向上させることが可能です。このアプローチは鍼灸やマッサージ、気功などの療法において広く用いられています。経絡の理解に基づいた治療法は、患者に対する包括的なケアを提供するために、一層重要となります。

4. 臓腑の理解

4.1 臓腑の定義

臓腑は、中医学において人体を構成する基本的な要素で、生命活動に必要な機能を担っています。臓腑には、五臓(肝、心、脾、肺、腎)と六腑(胆、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦)があります。これらの各臓腑は、それぞれ独自の役割を持ちながら、相互に連携して身体の機能を維持しています。

たとえば、肝臓は血液の貯蔵や代謝、情動の調整に関与しています。一方、心臓は血液の循環を管理し、脾臓は食物の消化と栄養の吸収を担います。このように、臓腑の機能は互いに関連しており、一つの臓腑の異常が他の臓腑に影響を与えることがあります。

4.2 臓腑の機能と役割

臓腑は、気、血、津液の生成、運行、排泄に関与しており、これらのバランスが健康維持に不可欠です。例えば、脾臓の機能が低下すると食事から摂取した栄養素を変換する力が弱まり、結果的に血液不足が招かれます。これは、全身のエネルギー低下を引き起こし、医療的な介入が必要になります。

また、臓腑は感情とも密接に関連しています。たとえば、ストレスがたまると肝臓が影響を受け、過度の緊張やイライラが生じます。このように、心の健康が臓腑の機能に影響を及ぼし、それが悪循環を引き起こすことがあります。この観点から、臓腑の調整が感情や精神的な問題の改善にも寄与することが理解されます。

4.3 臓腑と感情の関係

中医学において、感情は臓腑の健康状態と深く結びついています。肝臓は特に、ストレスや怒りと関連しており、肝臓の機能が低下することで感情的な不安定が引き起こされることがあります。一方、心臓は喜びと相関し、心臓の健康状態は感情的な安定に影響を与えます。

また、脾臓は思考に関連し、脾臓の働きが弱まると集中力が低下することがあります。このように、各臓腑の状態は感情的な面にも影響を与え、逆に感情の不調が臓腑に負担をかけることがあるのです。この相互作用を理解することで、心身の健康を促進するための総合的なアプローチが可能となります。

5. 経絡と臓腑の関係による病因の分析

5.1 経絡と臓腑の相互作用

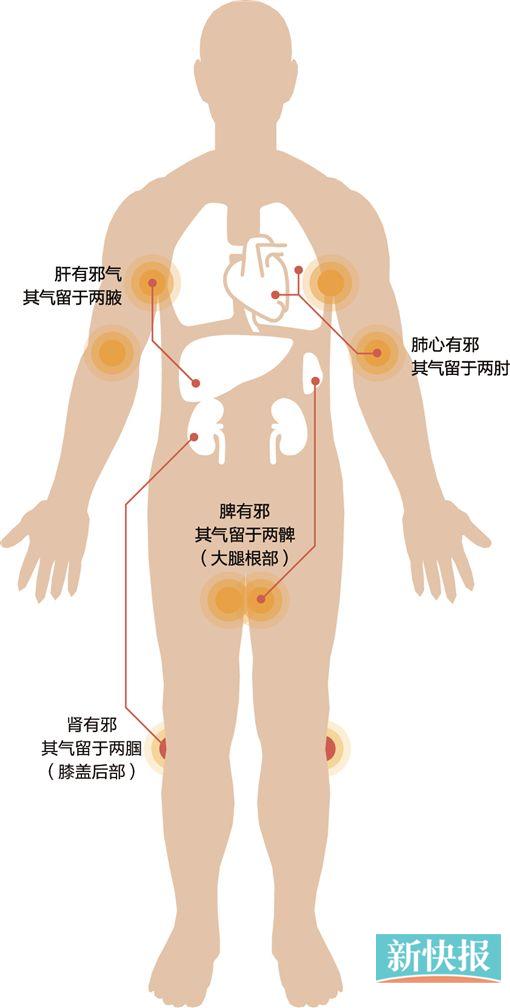

経絡と臓腑は密接に関連しており、身体の健康において非常に重要な役割を果たします。経絡は、エネルギー(気)や血液の流れを通じて臓腑をつなぐネットワークとして機能し、臓腑の状態は経絡の流れに影響を与えます。たとえば、肝経が滞ることで肝機能に影響が出ると、経絡全体の流れにも悪影響を及ぼします。

このような相互作用は、病の発生においても見られます。経絡における気の滞りを放置すると、特定の臓腑に負担がかかり、最終的にはその臓腑の機能が低下することになります。例えば、肝の経絡が滞ることによって、消化器系の機能も影響を受け、腸の運動が鈍くなることがあります。こうした理解は、病因の複雑なメカニズムを解明するために役立ちます。

5.2 病因の事例研究

具体的な事例を考えてみましょう。例えば、慢性的な頭痛の患者がいるとします。この患者は、意識的にストレスを抱え込む傾向があります。中医学では、このようなストレスが肝経に影響を与え、頭痛の原因となると考えられます。頭の痛みが生じる場合、まずは肝経の流れを評価し、必要に応じて鍼灸や漢方薬を用いて治療します。

また、胃の不調を訴える患者も考慮に入れます。この場合、脾と胃の機能が関与していることが考えられます。経絡が滞ると、消化の正常な流れが阻害され、結果的に胃の不快感が生じます。このような場合、脾経や胃経の流れを改善するための治療が行われます。これにより、全体的な内臓の機能が向上し、不快感を軽減することができます。

5.3 予防と治療への応用

経絡と臓腑の関係を理解することは、予防と治療への具体的な応用に不可欠です。たとえば、日常的にストレスを管理するために、リラクゼーション技術や運動を取り入れることで、肝経の健康を保つことができます。これは、病気の発症を予防すると同時に、既存の病気の進行を止める手助けにもなります。

また、定期的な鍼灸治療を受けることや、特定の漢方薬を用いることで、経絡の流れを良好に保つことができます。このようなアプローチは、身体全体を調和させ、免疫力を高めることに寄与します。中医学は、経絡と臓腑の関係を深く理解することで、病気に対する予防的かつ治療的な手段を提供します。

6. 中医学における未来の展望

6.1 近代医学との統合

中医学は、近代医学との統合が進む中で、新たな展開を迎えています。最近では、両者の知見を結びつけることによって、患者に対する治療方法が多様化しています。たとえば、がん治療において、化学療法と併用する形で中医学の鍼灸や漢方薬を用いることで、患者の副作用を軽減し、治療効果を高める事例が増えています。

近代医学が解決しきれない領域において、中医学が果たす役割は今後ますます重要になると考えられます。たとえば、慢性疾患や痛みの管理に関しては、中医学の観点からのアプローチが患者のQOL(生活の質)向上に寄与する可能性があります。このように、相互の知識を活かすことが、より良い治療成果を生む鍵となります。

6.2 国際的な中医学の普及

国際的にも中医学の普及が進んでおり、多くの国で中医学を学ぶことができる機関が存在します。世界的に、鍼灸や漢方薬の利用が一般的になりつつあり、鍼灸治療を受ける患者も増加しています。また、多くの国では、中医学の専門家が公的に認識されるようになり、市民にもその利点が広く知られるようになっています。

この普及に伴い、中医学の研究も進んでいます。科学的なアプローチで中医学の理論が検証されることにより、今後はより多くの人々にその信頼性が伝わるでしょう。中医学の国際的な認知度が高まることによって、その理念や技術が他の文化と融合し、新たな治療法の開発につながる可能性もあります。

6.3 中医学の研究と発展の方向性

中医学の未来は、さらなる研究と発展によって形作られるでしょう。特に、経絡や臓腑についての研究が進むことで、より効果的な治療法や予防策が開発されることが期待されます。また、テクノロジーの進歩に伴い、人工知能やデータ解析を活用した個別化医療が実現すれば、ますます多様なアプローチが可能になるでしょう。

さらに、国際的な協力や共同研究も重要です。中医学と西洋医学の研究者がともに協力することで、より包括的な理解が深まり、医療の発展に寄与することができるはずです。中医学の長い歴史を背景に、実践や理論が進化し続けることで、次世代の医学へと繋がる可能性は無限大です。

終わりに、経絡と臓腑の関係をベースにした病因の分析は、中医学の根幹を理解するための重要な要素です。これにより、患者の状態をより正確に把握でき、効果的な治療法の選択が可能となります。今後もこの知識を深化させ、予防医学や統合医療としての発展を期待していきたいと思います。