鍼灸は中国の伝統医学の一つであり、何千年もの歴史を持っています。特に、経穴 (ツボ) は鍼灸治療の中心的な要素であり、人間の身体に存在するエネルギーの流れを調整する役割を果たしています。今後の文章では、鍼灸の基本概念から始まり、経穴の定義や種類、経穴の役割と機能、施術における経穴選定の方法、そして経穴研究の現状や未来展望までを網羅的に紹介します。

1. 鍼灸療法の基本概念

1.1 鍼灸の歴史

鍼灸の歴史は古代中国にまで遡ります。最初の記録は紀元前2000年頃のものとされ、『黄帝内経』などの古典にその起源を見出すことができます。初期の鍼灸は、シャーマニズムや自然観に基づいた治療法として発展し、病気の治癒を目指すためのさまざまな技術が取り入れられました。特に、針を使った治療法は、経絡に沿ったエネルギーの流れを整えることで、体内のバランスを取り戻す目的で行われました。

時を経て、鍼灸は中国国内だけでなく、アジアその他の地域にも広がりました。日本においては、6世紀頃に中国から伝来し、独自の発展を遂げてきました。特に江戸時代には、鍼灸が一般的な治療法として広まり、庶民の間にも普及しました。現代では、西洋医学と並行して利用され、患者に選ばれる治療法となっています。

1.2 鍼灸の原理

鍼灸の根本的な原理は、「気」と「血」のバランスを調整することにあります。気は身体を巡るエネルギーのことで、血はそのエネルギーを養うものとされています。経穴は、この「気」が集まるポイントであり、鍼や灸によって刺激することで、エネルギーの流れを整えることが可能です。例えば、風邪の症状を軽減するために特定の経穴を刺激すると、身体の免疫反応が高まるといった効果が期待されます。

また、鍼灸は全身を観察し、症状の背景に潜む根本的な原因を探ることも重要です。鍼灸士は患者の病歴や生活習慣を考慮した上で、全体のバランスを整えるためのアプローチを取ります。これは、鍼灸の多面的な治療法がもたらす特徴的なメリットと言えます。

1.3 鍼灸の現在の位置づけ

現代において、鍼灸は西洋医学とは異なるアプローチで健康を促進する方法として注目されています。特に、慢性的な痛みやストレス解消、不眠症などの症状に対する治療法として、多くの患者に支持されています。さらに、近年では科学的な研究が進み、鍼灸治療の効果を実証するための試験が行われています。

日本国内でも、鍼灸の資格制度が整備されており、専門的な教育を受けることが可能です。これにより、鍼灸士は高い技術を持った専門家として位置づけられ、多くの医療機関や治療院で活躍しています。患者側でも、鍼灸の効果を理解し、より健康な生活を送るために鍼灸を選択するきっかけが増えているのも事実です。

2. 経穴(ツボ)の定義と種類

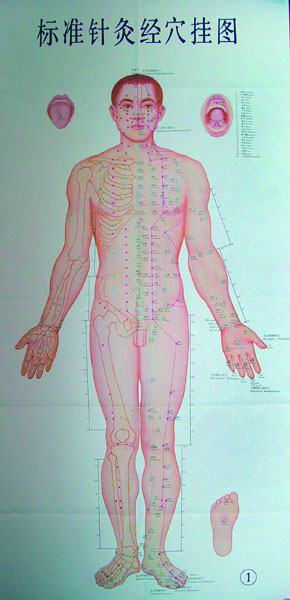

2.1 経穴の概念

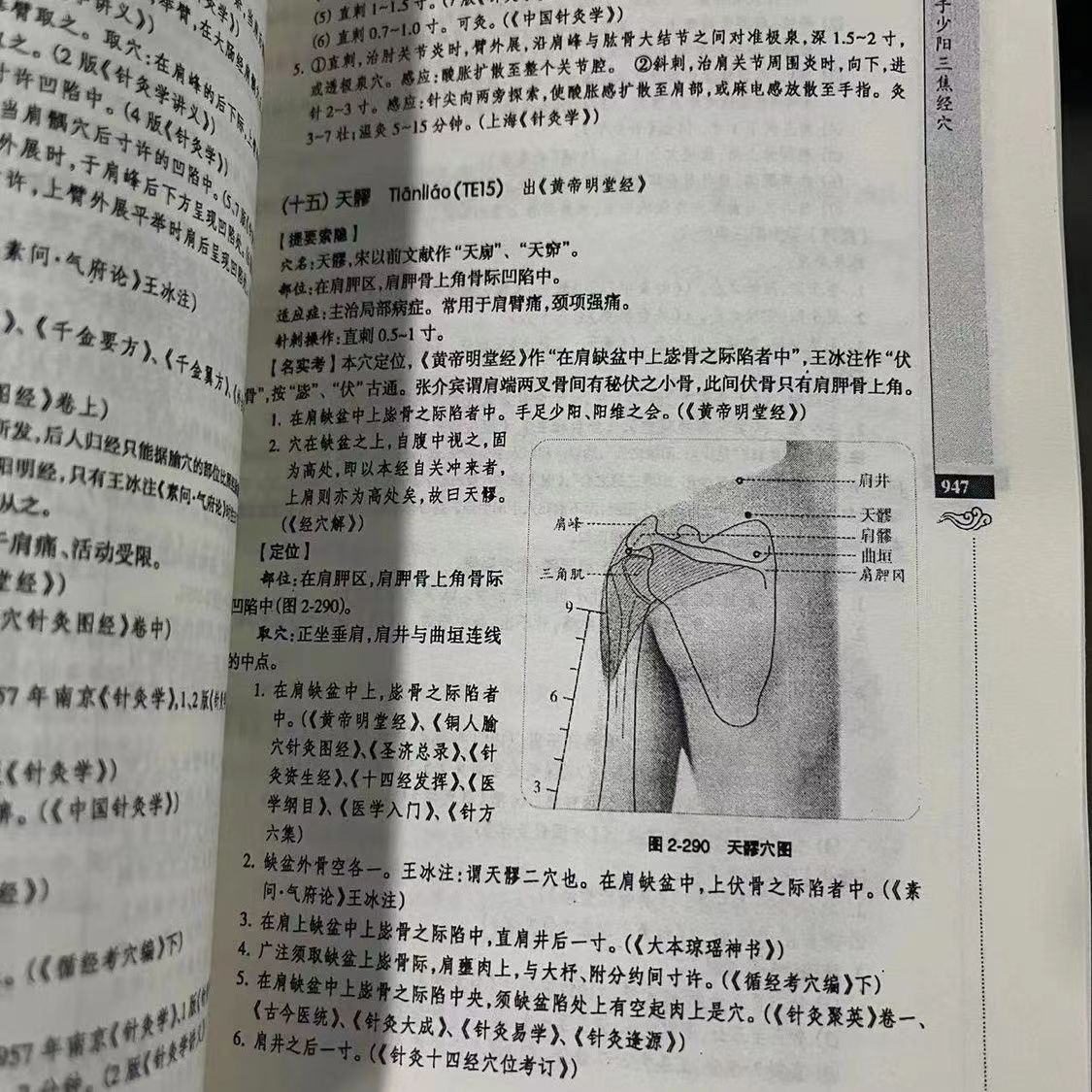

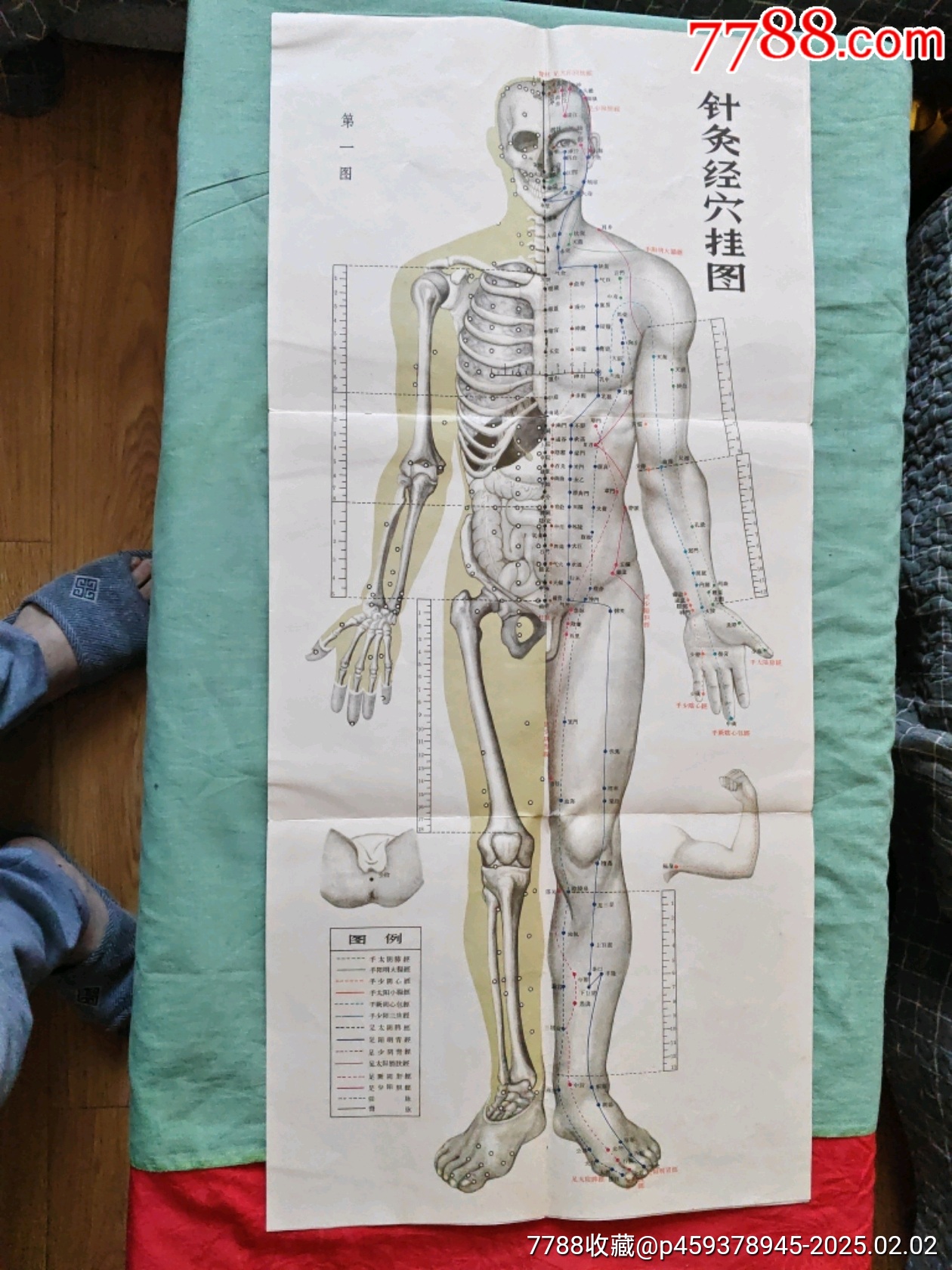

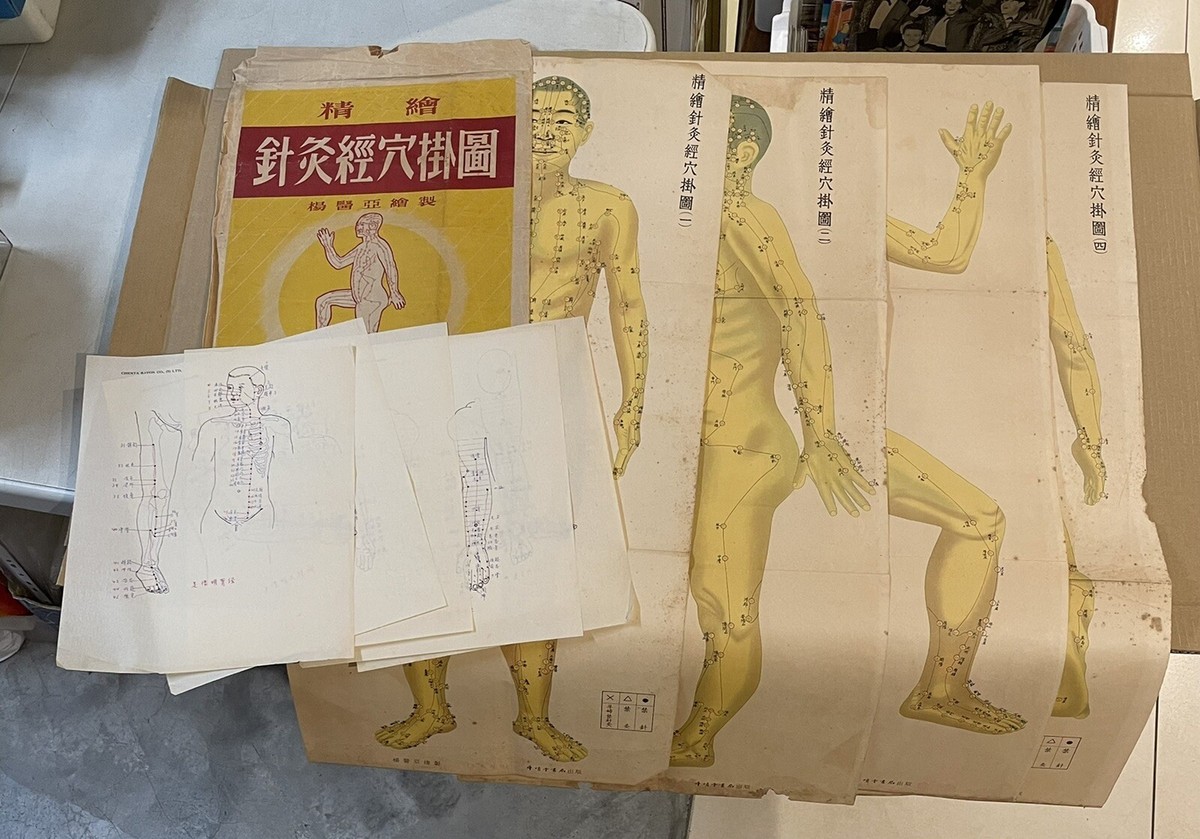

経穴、またはツボとは、経絡上に位置し、気が集まりやすいポイントのことを指します。経穴は300以上存在するとされ、それぞれ異なる種類の効果があります。一般的に、経穴は体の各部位に対して対応しており、特定の経穴を刺激することで、痛みを和らげたり、体調を整えたりする効果が期待されます。例えば、頭痛に悩む際は、頭部のツボを刺激することが有効です。

経穴の位置は、解剖学的な視点からも多くの研究がなされており、鍼灸師はこれらの知識に基づいて施術を行います。また、経穴の効果は身体に直接的な影響を与えるだけでなく、心のケアにも寄与することが知られています。このように、経穴は身体と心の両面から健康をサポートする重要な役割を果たしています。

2.2 経絡と経穴の関係

経絡は、身体の内部を流れるエネルギーの通路であると同時に、経穴とも密接に関与しています。経絡は全身に網の目のように広がり、それぞれ異なる臓器や身体の部位と繋がっています。経穴はその経絡上に点在しており、経絡を通じて身体全体のバランスを調整するための重要な位置に存在します。

例えば、脾経に沿った経穴は消化器系の健康に深く関わっており、脾経の経穴を刺激することで胃腸の働きを改善する効果が期待されます。このように、経穴は経絡の「接点」として機能し、身体の問題を解決する手助けをしています。

2.3 主な経穴の紹介

鍼灸で使用される代表的な経穴には、いくつかの有名なものがあります。例えば、「合谷」(ごうこく)は、手の甲に位置し、頭痛やストレスの軽減に有効です。また、「足三里」(あしさんり)は、膝の下に位置し、消化器系の問題や全身の疲労回復に役立てられています。これらの経穴は、特に代表的なものであるため、鍼灸療法においては頻繁に使用されます。

他にも、肩こりに効く「肩井」(けんせい)や、安眠を促す「陰谷」(いんこく)など、各経穴には特有の効果があります。これらの経穴の知識は、鍼灸士が対象とする症状を効率的に緩和するために欠かせません。患者の症状に応じて、これらの経穴を適切に選び出し、施術を行うことが、鍼灸療法の成功に繋がります。

3. 経穴の役割と機能

3.1 経穴がもたらす効果

経穴を刺激することで、身体にはさまざまな効果が期待されます。まず第一に、痛みの緩和です。多くの患者が鍼灸治療を受ける理由の一つは、慢性的な痛みや急性の痛みの軽減を目指すことです。例えば、腰痛や肩こりに対して特定の経穴を刺激することで、痛みを和らげることが可能です。この痛みの緩和は、健康全般にプラスの影響を与えるとされています。

次に、ストレスの軽減やリラックス効果も重要なポイントです。鍼灸治療を受けることによって、心身の緊張がほぐれ、リラックスした状態に導かれます。このため、うつ病や不安症に悩む人々にも支持されており、経穴への刺激が神経系に良い影響を与えることが広く知られています。

3.2 身体のバランスと経穴

経穴は身体のバランスを整えるために不可欠な要素です。身体には体内のエネルギーの流れをコントロールする仕組みがあり、これを正常に保つことが重要です。経穴に刺激を与えることで、身体全体のエネルギーの流れが改善され、心身の調和が図れます。このバランスが崩れると、体調を崩す原因となるため、鍼灸治療が必要とされるのです。

さらに、経穴を通じて自律神経系にもアプローチすることが可能です。特定の経穴を刺激すると、交感神経と副交感神経の活動が調整され、心拍数や血圧のバランスが整います。この結果、ストレスが解消され、リラックスした状態に導かれることが確認されています。

3.3 病気と経穴の関連性

病気の治療において、経穴はその役割を果たすために直接的かつ間接的な関係を持ちます。例えば、風邪のひき始めには、特定の経穴を刺激することで免疫力を高め、体調の回復を促進することができるとされています。また、慢性的な病気においても、経穴への刺激が痛みを和らげ、生活の質を向上させる効果が見込まれます。

近年の研究では、特定の経穴刺激が炎症を抑えたり、血流を改善したりする効果があるとされています。特に、筋肉や内臓のトラブルにおいては、経穴へのアプローチが医療現場での治療選択肢の一つとされています。このように、経穴は病気と密接に関連しており、その効果が科学的にも裏付けられてきています。

4. 鍼灸施術における経穴の選定

4.1 診断に基づく経穴の選択

鍼灸施術の第一歩は、患者の状態を正確に診断することです。従来の問診や脈診、舌診などを通じて、患者の症状や体質を把握し、その結果に基づいて最適な経穴を選定します。例えば、体が冷えている体質の人には、体を温める効果のある経穴が選ばれます。このように、個々の患者に応じた診断が、効果的な施術に繋がるのです。

また、病歴や生活習慣、現在の健康状態などを総合的に評価することで、患者にとって最適な施術方法が決定されます。これにより、患者自身がどのような治療を受けるのかを納得することができ、信頼関係が築かれることも重要なポイントです。しっかりとしたコミュニケーションが施術効果を高める鍵となります。

4.2 患者の状態に応じたアプローチ

患者の身体の状態に応じた経穴の選定は、鍼灸治療の効果を最大限に引き出すために重要です。例えば、慢性的な痛みを持つ患者には、その部位に関連する経穴を重点的に刺激することが効果的です。一方、ストレスや疾患の改善を目指す場合は、全身の経穴を組み合わせたアプローチが有効とされています。

また、患者の年齢や性別、体質、好みなども考慮され、個々に合ったアプローチが行われます。例えば、高齢者の場合、刺激の強さを調整し、痛みのない心地よい施術が求められることが多いです。このように、さまざまな要因を踏まえた施術が、個別のニーズに応えることを可能にするのです。

4.3 経穴の組み合わせと施術

施術においては、複数の経穴を組み合わせることが多く、これにより相乗効果が得られます。たとえば、腰痛の患者には、腰の関連経穴だけでなく、全身のエネルギーを整えるために、他の部位の経穴も刺激します。これによって、より包括的な治療が実現し、より早い回復が期待できます。

経穴の組み合わせは、鍼灸士の技術と経験に基づきます。同じ症状であっても、患者一人ひとりの体質や状態により、最適な経穴の組み合わせは異なります。これが、鍼灸治療が個別化された治療法として特徴づけられる部分でもあります。

5. 経穴の研究と未来展望

5.1 現代医学との統合

現代において、鍼灸療法と西洋医学の統合が進んでいます。鍼灸に関する科学的データが蓄積され、医療機関でも鍼灸を取り入れるところが増えてきました。例えば、痛みの治療において、ある研究では鍼灸が薬物治療と組み合わせることで、より良い結果をもたらすことが示されています。このように、鍼灸が医療の一部として認識されつつあることは、患者にとっても安心材料となります。

また、近年では鍼灸に関する教育も充実しており、医療従事者への研修や講座が増加しています。これにより、鍼灸士と医療従事者の連携が強化され、より質の高い治療が行われる環境が整ってきています。この流れは、鍼灸療法の位置づけを高め、医療全般における鍼灸の実践が促進されるでしょう。

5.2 経穴に関する最新の研究動向

経穴に対する科学的な研究も進展しており、その効果を裏付けるさまざまなデータが蓄積されています。例えば、機械学習や生体情報の解析を用いた研究では、経穴に対する反応が定量的に測定されるようになってきています。これにより、経穴の効果をより明確に理解できるようになり、その重要性がますます認識されるようになりました。

さらに、経穴の位置や刺激方法に関する研究も行われています。新たな技術やデバイスが開発され、より効果的に経穴を刺激する手法が検討されています。これにより、患者のニーズに応えた新しい施術法が生まれることが期待されます。

5.3 鍼灸療法の今後の可能性

鍼灸療法は、今後さらに進化し続ける可能性を秘めています。近年の健康意識の高まりにより、自然療法や代替医療への関心が高まっているため、鍼灸の需要は増加すると考えられます。また、ストレス社会において、リラクゼーションやメンタルヘルスを重視する傾向が強まる中で、鍼灸は有力な選択肢となるでしょう。

将来的には、鍼灸と西洋医学のさらなる統合が進み、統合医療として位置づけられる日が来るかもしれません。そのためには、さらなる研究と実践を通じて、鍼灸の効果を広く社会に伝えていく必要があります。こうした取り組みが、感染症や生活習慣病などの現代の課題に対する解決策につながることを期待しています。

終わりに

経穴の役割や効果について理解を深めることは、鍼灸療法の重要性を再認識することに繋がります。古くから続く伝統的な治療法としての鍼灸は、現代においても多くの人々に支持されています。経穴の選定や施術方法、効果に関する最新の知見を踏まえ、鍼灸療法を通じてより健康的な生活を送る手助けができることを願ってやみません。身心の健康を保つための一助として、ぜひ鍼灸療法を試してみてはいかがでしょうか。