中医学は数千年の歴史を持つ中国の伝統的な医療体系であり、その中に推拿(マッサージ)という療法があります。推拿は、経絡と呼ばれるエネルギーの流れを利用し、ツボを刺激することによって体の健康を促進する技術です。この記事では、推拿における経絡とツボの理解を深めるため、基本概念から実践方法、さらには現代社会における応用までを幅広く探求します。

1. 中医学と推拿の基本概念

1.1 中医学の概要

中医学は、古代中国に起源を持つ医学体系で、陰陽五行説を基にしています。体のバランスを重視し、病気はこのバランスの崩れに起因すると考えています。一方、推拿は中医学の一環として、体を外部から触れることで内部の調和を取り戻す技法です。中医学は、身体の病気だけではなく、精神的な問題や生活習慣病にも対応可能な治療法として知られています。

中医学では、食事、薬草、運動、そしてマッサージ技術などが統合されて、全体的な健康を目指します。近年では、健康医学としての側面が評価され、西洋医学とも併用されることが増えています。このような背景から、中医学と推拿は、個々の健康管理において非常に重要な役割を果たすようになっています。

1.2 推拿の定義と歴史

推拿は「推す」と「拿る」の2つの動作から成り立っています。手を使って体を押したりさすったりすることで、筋肉や神経に直接アプローチします。推拿の歴史は古く、約2000年前の漢代にはすでにその技術が確立されていたとされています。古代中国の医療書には、推拿の手法が詳細に記載されています。

推拿の技術は、時代とともに進化してきました。伝統的な技法だけでなく、現代的なアプローチも取り入れられています。日本の指圧や西洋のマッサージと融合することで、より多様な技術が生まれ、現代社会では世界中で利用されています。

1.3 推拿の目的と効果

推拿の主な目的は、身体のバランスを整え、健康を促進することです。具体的には、筋肉の緊張を緩和し、血行を改善し、ストレスを軽減します。また、内臓の働きを活性化させ、免疫力を高める効果もあります。例えば、慢性的な腰痛や肩こりには、推拿が非常に効果的とされています。

また、推拿はリラクゼーションと精神の安定にも寄与します。実際、多くの人々が仕事や生活のストレスから解放されるために推拿を受けています。このように、推拿は単なる治療法にとどまらず、日常の健康維持やメンタルケアとしても重要視されています。

2. 経絡の理論

2.1 経絡とは何か

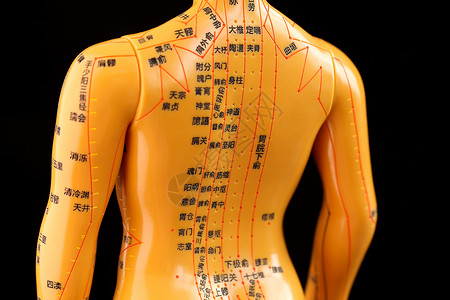

経絡は、体内の気(エネルギー)や血液の流れを司る通路として位置付けられています。中医学では、経絡が体全体を網羅し、臓器や腺と相互に連携していると考えられています。経絡の存在によって、体の各部分が互いに調和し、健康が維持されるのです。

経絡は視覚的には見えないため、研究が難しい領域ですが、推拿や鍼灸の効果がこの経絡理論に基づいていることは明確です。経絡の流れがスムーズであると、身体の調和が図られ、逆に滞ると痛みや病気を引き起こす原因となります。

2.2 経絡の種類とその役割

経絡には、主に12本の「正経」と8本の「奇経」が存在します。それぞれの経絡は特定の臓器と関連しており、例えば、肝経は肝臓と、心経は心臓と密接に結びついています。それぞれの経絡が正常に機能することで、体全体のバランスが保たれます。

歴史的にも、各経絡には特定の役割が与えられており、それぞれが異なる身体の状態を反映しています。たとえば、手の少陰心経は心の健康を示し、体のストレスを軽減する役割があります。経絡の理論を理解することは、推拿を実践する上で欠かせない知識です。

2.3 経絡の流れと体の健康

経絡の流れは体の健康に直接影響を与えるため、推拿によってこの流れを改善することが重要です。例えば、経絡の流れが滞ると、特定の症状が現れることがあります。肩こりや頭痛は、主に経絡の詰まりに起因し、適切な推拿によってこの詰まりを解消することが可能です。

また、経絡の流れを促進することは、血行を改善し、新陳代謝を活性化することにもつながります。これにより、体内の老廃物が排出されやすくなり、全体的な健康状態が向上します。こうした観点からも、推拿は健康維持の手段として非常に有効です。

3. ツボの理解

3.1 ツボの定義と重要性

ツボは、経絡上に存在するポイントで、特定の臓器や機能に関連しています。ツボは身体各所に分布し、その刺激によって気の流れを調整したり、痛みを和らげたりします。中医学では、ツボの刺激が健康維持や病気の予防に効果的であるとされています。

ツボの重要性は、推拿において特に際立ちます。的確なツボを刺激することで、様々な症状の改善が期待できます。たとえば、肩こりの治療には「肩井(けんせい)」というツボが効果的です。専門的な知識が必要ではありますが、ツボを理解することで推拿の効果は格段に向上します。

3.2 主なツボの紹介

ツボには数百種類があり、それぞれが異なる役割を持っています。例えば、太衝(たいしょう)は肝臓の機能を助けるツボであり、ストレスやイライラを和らげる効果があります。また、合谷(ごうこく)は全身の調和をもたらすツボで、痛みを和らげる目的でも使用されます。

これらのツボは簡単にアクセスできる位置にあり、日常生活の中でもちょっとした刺激を与えることで効果を得られます。たとえば、仕事の合間に合谷を軽く押すことで、リフレッシュ効果が期待できます。推拿の技法を使って、これらのツボを効果的に刺激することが大切です。

3.3 ツボの刺激方法

ツボの刺激方法には、指圧や揉み、叩き、擦りなどがあります。推拿の技術を用いる場合、特に注意すべきは強さです。痛気持ちいい程度に刺激することが理想とされています。過剰な強さで刺激すると、かえって体を傷める可能性があるため慎重に行う必要があります。

また、ツボを刺激するときは、呼吸を整え、リラックスした状態で行うと効果が高まります。身体の力が抜けている状態でツボを押すことで、より深いリラックス効果を得ることができ、推拿の効果を実感しやすくなります。住宅環境が整った中で、リラックスするための時間を確保することが大切です。

4. 推拿技術の実践

4.1 基本的な推拿技術

推拿には多様な技法がありますが、基本的な技術として「推」、「圧」、「捏(にぎる)」の3つが挙げられます。「推」は手のひらを使って筋肉を滑らせる技法で、血流の促進に効果的です。定期的に行うことで、凝り固まった筋肉がほぐれます。一方「圧」は、特定のツボを深く押す手法で、痛みを緩和する効果があります。

「捏」は、指先で筋肉をつまむ技術で、筋肉の緊張を取るのに最適です。特に、肩や首などの柔らかい部分において効果を発揮します。これらの技術を組み合わせることで、より効果的な推拿が可能になります。初めて推拿を行う場合は、基本技法のマスターから始めることが推奨されます。

4.2 ツボと経絡を活用したテクニック

実践において、ツボと経絡を組み合わせることが推拿の効果を高める鍵です。たとえば、首や肩の凝りには、肩井と大椎(だいつい)を同時に刺激することで、より大きな効果が期待できます。このように、複数のポイントを同時にアプローチすることで、相乗効果を狙うことが可能です。

また、経絡に沿った推拿を行うことで、身体全体のエネルギー循環を促進することができます。特に、下肢や背中を行う場合、経絡を意識したマッサージはより効果的です。これにより、血行が改善され、筋肉の緊張が緩和されます。

4.3 推拿の実施と注意事項

推拿を実施する際の注意点として、適切な環境を整えることが挙げられます。静かでリラックスできる場所を選び、周囲の音や光を遮断することで、より効果的な施術が行えます。また、施術前には必ずコミュニケーションを取り、相手の体調や要求に応じて調整することが必要です。

施術者は、施術中に常に相手の反応を観察し、痛みや不快感がないか確認することが重要です。強さの調整や技法の変更を行うことで、より相手に合ったマッサージを提供できます。特に、持病を抱えている方に対しては、注意深く配慮することが求められます。

5. 現代における推拿の応用

5.1 健康増進としての推拿

現代社会では、推拿が健康増進の手段として広く受け入れられています。多忙な生活の中で、ストレスや生活習慣病に悩む人々が増えているため、推拿はリラクゼーションだけでなく、予防医療としての役割が注目されています。例えば、オフィス勤めの人は、デスクワークによる肩こりや眼精疲労などが一般的な問題です。定期的な推拿によって、これらの症状の軽減が期待できます。

また、推拿は高齢者の健康維持にも大きな効果を持ちます。柔らかい手技によって、血行が改善され、筋肉の柔軟性を高めることができるため、高齢者の生活の質を向上させることができます。特に、認知症予防やリハビリテーションにおいて、その効果が確認されています。

5.2 ストレス管理における推拿の効果

推拿はストレス管理においても非常に有用です。現代社会において、仕事やプライベートでのストレスが日常的に発生しています。このようなストレスは身体的な痛みや精神的な問題を引き起こす可能性があるため、定期的な推拿がストレス解消に寄与します。実際、多くの人々が推拿を通じて、身体的な疲労から解放され、心の安定を得ています。

専門機関やフィットネスジムでも、ストレス管理プログラムの一環として推拿技術が取り入れられるようになりました。参加者は、施術によってリラックス効果を実感し、日常生活のパフォーマンスを向上させることが期待できます。

5.3 推拿と西洋医学の統合

推拿と西洋医学の統合は、現代の医療における新たなトレンドとして注目されています。多くの医療機関では、推拿を補完療法の一環として取り入れるケースが増えています。たとえば、慢性的な痛みを抱える患者には、推拿と薬物療法を組み合わせることで、より効果的な治療法が提供されるようになっています。

さらに、推拿の効果が科学的に検証されつつあるため、今後の医療現場での役割が期待されます。安定した成果が示されれば、推拿は医療の一部として正式に位置づけられる可能性が高まります。医療従事者とともに、推拿の専門家が連携し、患者の健康を支える体制が整えられることが望まれます。

6. まとめと今後の展望

6.1 推拿の重要性の再確認

推拿は、古代の伝統に根ざした技術でありながら、現代でも大きな価値を持っています。体の健康だけでなく、精神的な安定にも寄与するため、総合的な健康管理手段としての重要性が再確認されています。特に、現代のライフスタイルにおいて、ストレス管理やリラクゼーションはますます求められる要素となっています。

6.2 さらなる研究と発展の可能性

推拿に関する研究が進むことで、技術の精度が向上し、その効果がより明確に示されることでしょう。特に、科学的な視点から推拿のメカニズムを解明することは、治療法としての信頼性を高める重要なステップです。今後ますます、推拿が医療の現場で役立つことが期待されます。

6.3 個人の健康管理への推拿の貢献

推拿は、個人が自らの健康を管理する手段としても非常に有効です。日常的に体をケアする習慣を養うことで、健康的な生活を送ることができます。短時間でも手軽にできる推拿の技術を覚えることで、セルフケアが可能になり、サステナブルな健康管理が実現します。

推拿の技術を身につけることで、個々は自分自身の健康に対する意識を高めることができ、結果として生活の質が向上することが期待されます。今後、推拿がさらに広まることで、多くの人が健康で幸せな生活を送る助けとなることでしょう。

終わりに、推拿は中医学の重要な一部であり、経絡とツボを理解することでその効果を最大限に発揮することができます。時代の変化とともに、推拿の役割は進化し続けていますが、根底にある健康への願いは変わりません。これからの時代に於いても、推拿は私たちの生活に欠かせないものとして存在し続けるでしょう。