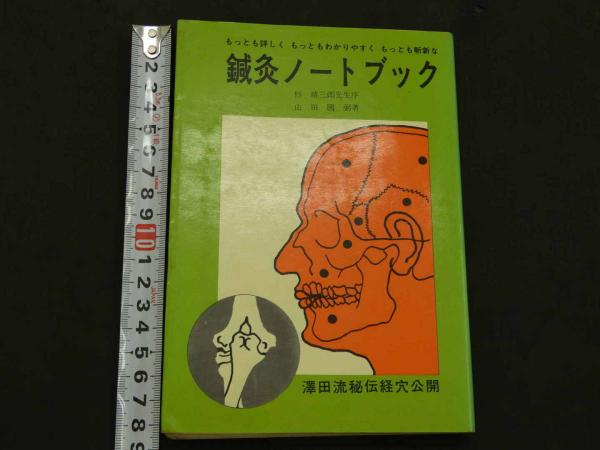

中医学は中国における伝統的な医療体系であり、数千年の歴史を持っています。鍼灸はその中で重要な位置を占めている治療法で、病気の治療だけでなく、予防にも利用されます。ここでは中医学の鍼灸による病気予防に焦点を当て、中医学の基礎知識や鍼灸の理論、予防医学における役割、具体的な実践例、そして今後の展望と課題について詳しく解説していきます。

1. 中医学の基礎知識

1.1 中医学の歴史

中医学は約2500年以上の歴史を持ち、時代を経るごとに発展してきました。古代中国では、道教や儒教の影響を受ける中で、自然との調和を重視した思想が形成され、その中で医療も徐々に体系化されました。『黄帝内経』という古典的な医学書がこの時代の医療理論の基礎を成しており、陰陽五行説を元にした身体の理解が記されています。

また、中医学は唐代や宋代にかけて大きく発展し、特に鍼灸や漢方薬の研究が盛んに行われました。これにより、地域による様々な流派や技術が生まれることになります。近代においても、西洋医学と触れ合いながらも独自の発展を遂げてきました。

1.2 中医学の哲学

中医学の哲学は、自然と人間との関係を基盤としており、病気を単なる症状としてではなく、身体全体のバランスの崩れとして捉えます。陰陽のバランスや五行の理論がその考え方の核となり、人体内のエネルギーの流れ(気)の調整を重視します。この考え方は、鍼灸の施術においても非常に重要で、特定の経絡に鍼を打つことで気の流れをスムーズにし、身体の調和を取り戻すことを目指します。

また、中医学は予防医学に特に力を入れており、「未病」という概念があります。これは病気が発症する前の段階で、適切なケアを行うことで健康を維持することを意味します。このアプローチは、鍼灸による病気予防に大いに寄与しています。

1.3 中医学と西洋医学の違い

中医学と西洋医学は、アプローチや理論が大きく異なります。西洋医学は主に解剖学や生理学に基づいており、疾患を細胞や臓器の異常として捉え、治療においては科学的な手法を重視します。一方、中医学は人体を一つの統一されたシステムとして捉え、バランスや調和を保つことが重要だと認識します。

また、西洋医学は疾患治療に即効性を求める傾向がありますが、中医学は予防的な観点から慢性的な症状を扱います。このため、中医学の治療には長期的な視点が求められ、生活習慣の改善や精神的な側面も重視されます。

2. 中医学とその実践

2.1 中医学の主要な治療法

中医学にはさまざまな治療法があり、その中でも特に代表的なものが鍼灸、漢方、推拿(マッサージ)、気功などです。鍼灸は、身体の特定のポイントに鍼を刺したり、熱を加えたりすることで、気の流れを整え、自己治癒力を引き出す療法です。漢方薬は、植物や動物、鉱物を基にした薬剤で、個々の患者の体質や症状に合わせて調合されます。

推拿は、手を使って行う療法で、筋肉や関節の緊張を解消し、血液循環を改善します。気功は、呼吸法や動作を通じて気の流れを整え、心身をリラックスさせる方法です。これらの治療法は、互いに補完し合うものであり、患者の状態に応じて組み合わせて使用されます。

2.2 中医学における診断方法

中医学の診断方法は、西洋医学とは異なり、視診、聴診、問診、触診の四つの手法を用いて行われます。患者の顔色や舌の状態を観察することで、体内の状態を読み取ります。また、患者の声や呼吸音からも重要な情報を得ます。問診では、患者の食生活や日常生活について詳しく尋ね、全体的な健康状態を把握します。

触診では、脈診が行われ、脈の強さやリズム、性質から患者の健康状態を把握します。このように、中医学では身体全体を観察し、個々の状態を考慮した上で、適切な治療法を選択します。

2.3 中医学の現代的な応用

最近では、中医学が世界中で注目されるようになり、多くの医療機関で鍼灸や漢方の治療が行われています。特にストレス社会の中で、心身の健康維持を求める人々が増えており、中医学の予防的アプローチが評価されています。

また、研究が進む中で、鍼灸の有効性を科学的に証明するための臨床試験も多数実施されています。これにより、西洋医学との統合的な治療が進み、患者にとってより効果的な治療が実践されるようになっています。

3. 中医学における予防医学

3.1 予防医学の重要性

予防医学は、病気が発生する前に行動を起こすことで、健康を維持し、生活の質を向上させるための医学として、非常に重要な役割を果たしています。中医学では「未病」の概念が重視されており、これは病気の前段階で適切な対策を講じることで、病気の発症を防ぐことを意味します。

中医学の予防医学は、患者の個々の体質や生活環境を考慮し、適切な生活習慣や食事、運動、心理的な健康の保持を推奨します。これにより、患者は自ら健康維持に努めることができ、結果的に医療費の削減にも寄与します。

3.2 中医学の予防的アプローチ

中医学における予防的アプローチは、身体のバランスを整え、病気が発症しにくい身体環境を作ることを目指しています。例えば、気の流れをスムーズにするために、鍼灸を定期的に行うことが推奨されます。また、漢方薬を用いることで、個々の体質に合わせた予防策を講じることができます。

さらに、季節や環境の変化に応じた生活習慣の見直しも重要です。中医学では、季節毎に身体に必要な食材や活動を提案することで、自然のリズムに沿った健康管理を促進します。このようなアプローチは、ストレスや慢性疲労を軽減し、病気の予防につながります。

3.3 生活習慣と予防医学

生活習慣は健康に大きな影響を与えます。中医学では、食事、運動、休息、ストレス管理が非常に重視されており、バランスの取れた生活が病気予防につながるとされています。例えば、食事においては、旬の食材を取り入れ、身体を冷やす食材や過度の甘いもの、油っこいものは避けることが勧められます。

また、定期的な運動は気の流れを促進し、心身の健康を維持するために不可欠です。さらに、瞑想やヨガといった精神的な健康を促す方法も推奨され、ストレスを軽減することが病気予防に寄与します。このように、生活習慣を見直すことで、全体的な健康状態を改善し、病気の予防を図ることができます。

4. 鍼灸の技術と理論

4.1 鍼灸の基本技術

鍼灸は、主に鍼を用いた治療法で、身体の特定のポイントに鍼を刺したり、温熱刺激を与えたりします。鍼の使用には様々な技術があり、細い鍼や太い鍼、さらには使い捨てと再利用可能な鍼があります。施術者は、患者の状態に応じて適切な鍼を選び、刺激の強さや深さも調整します。

鍼灸の実施には、特にリラックスした環境が重要です。患者が安心できる状態で施術を受けることで、より良い効果が得られるため、施術者は心理的な配慮も行います。また、施術の前には必ずカウンセリングを行い、患者の状態をしっかりと把握することが求められます。

4.2 鍼灸の理論的背景

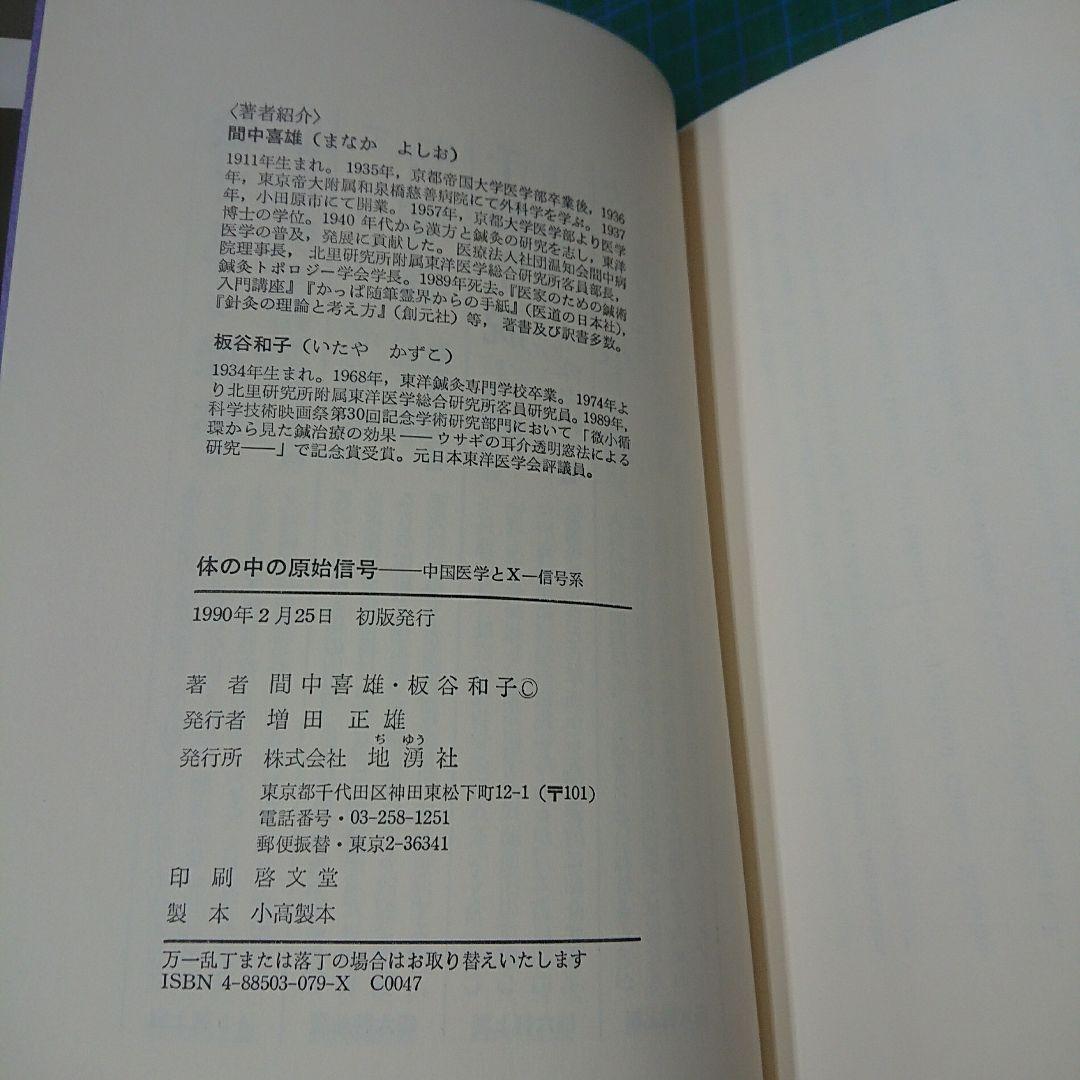

鍼灸の根幹には、経絡や腧穴(つぼ)の概念があります。経絡は、気が流れる道筋であり、腧穴はその経絡上に存在する特定のポイントです。この経絡の理論により、人間の身体は一つのネットワークとして捉えられ、各ポイントを刺激することで、全体的なバランスを整えることができます。

また、鍼灸は陰陽や五行の理論を基に展開されています。これにより、身体の調和を図り、気の滞りを解消することを目指します。たとえば、陰陽のバランスが崩れると病気が発生するとされ、そのバランスを回復させることで、予防的に健康を維持することができるとされています。

4.3 鍼灸の作用と効果

鍼灸が持つ主な効果は、痛みの緩和、ストレスの軽減、免疫力の向上、内臓機能の改善などです。特に、慢性的な痛みや過労による疲労感に対して高い効果を発揮することが多く、背中や首、肩の痛みの緩和に用いられることが一般的です。

また、鍼灸はリラックス効果があり、ストレス解消にも効果的です。施術を受けた患者からは、多くの場合、心身ともにリフレッシュできるという声が聞かれます。このように、鍼灸は身体の健康維持だけでなく、精神的な安定にも寄与するため、現代社会において多くの人々に支持されています。

5. 鍼灸による病気予防の実践

5.1 鍼灸による病気予防のメカニズム

鍼灸による病気予防は、気の流れや血液循環を促進することにより、身体の自然治癒力を引き出すことが基本となります。鍼を打つことで、神経系が活性化し、エンドルフィンなどのホルモンが分泌され、痛みを和らげたり、心身のストレスを軽減させたりします。

また、鍼灸は免疫系の機能を高める働きがあるとされ、慢性的な疾患を予防するのに役立ちます。例えば、風邪やインフルエンザの予防において、身体の免疫機能を向上させることで、病気にかかりにくい状態を作ることができます。このように、鍼灸は単なる治療法ではなく、予防的な役割も果たす重要な技術です。

5.2 鍼灸が効果的な病気の例

鍼灸が特に効果的な病気には、慢性疼痛、消化不良、不眠症、アレルギー症状などがあります。たとえば、慢性の肩こりや腰痛に悩む患者に対して、鍼灸を施すことで痛みを軽減し、日常生活の質を向上させる効果が見込まれます。

また、消化不良や食欲不振の患者には、特定の経絡を刺激することで胃腸の機能を整えることができます。さらに、不眠症に悩む人に対しては、リラックス効果を高めるポイントに鍼を施すことで、質の良い睡眠を取り戻す手助けができます。このように、鍼灸は病気予防だけでなく、具体的な病気の症状改善にも高い効果を持っています。

5.3 鍼灸治療の実際のケーススタディ

ある患者のケースを考えてみましょう。この患者は慢性的な肩こりと頭痛に悩まされていました。西洋医学の治療を受けても改善が見られなかったため、中医学の鍼灸治療に切り替えました。まずは、カウンセリングを通じて生活習慣や食事内容を見直し、日常生活でのストレス要因を特定しました。

その後、定期的に鍼灸治療を行い、肩や首の経絡を中心に刺激しました。施術を受ける度に肩こりの症状が軽減し、頭痛の発生頻度も減少していきました。数ヶ月後、患者は生活の質が向上したことを実感し、日常生活における活動が活発になったとの報告を受けました。このように、実際のケースを通じて、鍼灸の予防的アプローチが効果的であることが証明されています。

6. 鍼灸の未来と課題

6.1 鍼灸の研究と発展

鍼灸は古くからの伝統療法ですが、近年では科学的な裏付けを求めた研究が進んでいます。世界各国で鍼灸に関する臨床研究や試験が行われ、その効果メカニズムや適応症についての理解が深まっています。例えば、脳科学の観点から鍼灸の痛み緩和作用が解明され、痛みの生理学的な理解が進むことで、鍼灸の有効性がより明確に示されています。

これにより、鍼灸はますます認知され、患者と医療従事者の双方から利用される場が広がっています。また、鍼灸の教育プログラムも充実しており、より専門的な知識と技術を持つ鍼灸師が育成されている現状があります。これにより、鍼灸の質が向上し、患者へのサービスが向上することが期待されます。

6.2 鍼灸普及のための課題

しかし、鍼灸の普及にはいくつかの課題も存在します。一つは、鍼灸に対する誤解や偏見です。西洋医学での治療に慣れている患者が多い中、鍼灸に対する理解がまだ十分に深まっていないことが多いです。このため、鍼灸の効果や安全性についての啓発活動が重要です。

さらに、鍼灸の施術者としての資格や規制が国によって異なるため、標準化された教育と訓練が必要です。国際基準のガイドラインが作成されることで、鍼灸の質が保証され、患者が信頼して治療を受けられる環境づくりが進められることが求められます。

6.3 中医学と西洋医学の統合の可能性

今後、中医学と西洋医学の統合が進むことで、より多様な治療の選択肢が提供される可能性があります。近年では、統合医療の考え方が広がりを見せており、鍼灸が痛み管理やストレス治療において西洋医学と共存している実例も増えています。病院内に鍼灸チームを設けることで、患者に対する包括的なアプローチが可能になります。

統合医療によって、患者は個別の症状に対し最適な治療法を選択できるようになり、メンタルヘルスや慢性疾患の治療においても、鍼灸が大いに役立つことが期待されています。このように、中医学と西洋医学が共に成長し、患者にとって有益な結果をもたらすことが望まれます。

終わりに

中医学の鍼灸による病気予防は、単なる治療法以上のものを提供しています。身体のエネルギーやバランスを整え、生活習慣を見直すことで、自らの健康を守ることが可能です。古代から培われた知恵が現代においても重要な役割を果たしていることがわかります。

今後の研究や実践の中で、鍼灸の有効性や安全性がさらに明確になることを期待しつつ、多くの人々がこの伝統的な治療法から新たな健康のアプローチを見出し、自分自身の健康を守る力を手に入れることができることを願っています。鍼灸と中医学の理解が進むことで、より健康で豊かな生活が実現されることを期待しています。