中医学は何世代にもわたって中国の伝統的な医療システムとして受け継がれてきました。その歴史や基本的な原則は、古代中国の哲学や思想に根差しており、現代の医療とも対立しながらも、統合医療のひとつとしての可能性を秘めています。本記事では、中医学の歴史や基本原則、現代における挑戦、実践の変化、そして未来展望について詳しく掘り下げていきます。

1. 中医学の歴史と背景

1.1 中医学の起源

中医学の起源は約2500年前にさかのぼります。最初の医学書とも言われる『黄帝内経』には、当時の医学理論や診断方法、治療法が詳細に記述されています。この書は、古代中国の理論や思想、哲学を背景に、体の健康を維持するための方法を示しています。例えば、陰陽や五行の概念が、病気の原因を理解するための基礎となりました。

また、古代の中医学は、経験則に基づく実践が重視されました。古代の医師は、自然環境や患者の状態を観察しながら治療法を模索しました。例えば、自然界の変化に応じて、食事や生活習慣の改善を指導することがありました。これにより、病気の予防と治療が行われ、患者との信頼関係が築かれていきました。

1.2 中医学の発展過程

中医学は歴史の中でさまざまな変遷を経てきました。漢代には、さまざまな医術が集約され、公式医療として認識されるようになりました。唐代になると、全国的に標準化された医療システムが整備され、医学書籍も多く出版されるようになりました。この時期には、鍼灸や漢方薬の発展があり、多くの医師がそれを利用して治療を行いました。

元代や明代には中医学が更に発展し、その理論や実践が体系化されました。特に明代には、李時珍が著書『本草綱目』を通じて、草薬の特性や効果が詳細にまとめられ、多くの人々に理解されるようになったと言われています。これにより、中医学はより広範囲に普及し、今でも根強い支持を受けています。

1.3 中医学と中国哲学の関係

中医学の基本的な考え方は、中国哲学、特に道教や儒教と深く結びついています。例えば、陰陽の概念は、全ての物事には対立する二つの側面が存在し、これらのバランスを保つことが健康にとって重要であるという考え方です。この考え方は、身体だけでなく、精神や社会的な側面にも適用されます。

また、五行説も中医学の理論に大きな影響を与えています。五行(木、火、土、金、水)の相互作用によって、人間の健康状態が影響を受けるとされており、これに基づいた診断が行われます。具体的な治療法としては、五行の円環に基づいて、特定の食材や治療法を用いることで、身体の調和を図ることが目的です。

2. 中医学の基本原則

2.1 陰陽と五行

中医学の中心的な概念である「陰陽」と「五行」は、病理学や治療法に密接に関連しています。陰陽は、相反する二つの力が存在し、それがバランスを保つことで健康が維持されるという考えに基づいています。例えば、陰が不足することで体が熱を持つ場合、逆に陽が過剰だと体が冷え込むといった形で、バランスの調整が求められます。

五行は、自然界の要素がどのように互関係するかを示すもので、木、火、土、金、水の五つの元素を通じて体の状態を分析します。たとえば、肝臓は「木」に、心臓は「火」に対応し、特定の疾病がこれらの関係性によって引き起こされるとされます。このように、陰陽と五行は中医学における診断や治療法の基礎を形成しています。

2.2 気・血・水の概念

気・血・水は中医学において非常に重要な概念であり、健康を維持するための基本的な要素とされています。「気」は身体のエネルギーや活力であり、適切に充足されていることが健康の基盤となります。気が不足すると疲労感や免疫力の低下を招くことがあり、中医学ではこれを補うための治療法(例:鍼灸や気功)が用いられます。

「血」は身体の栄養を運ぶ役割を持ち、特に女性の生理周期などに関連が深い概念です。血の滞りや不足は、様々な疾患を引き起こすことがあるため、血液の流れを良くすることは中医学的な治療の重要な一環です。これは、例えば補血作用のある食材を摂取することや、特定の経絡を刺激する治療法を用いることで実現されます。

「水」は、その名の通り体内の水分のバランスを指し、適切な水分補給が健康には欠かせません。体内の水分が不足すると、乾燥やむくみといった問題が生じるため、中医学では水分の管理にも注力します。例えば、利尿作用のある漢方薬を使用することで、余分な水分を体外に排出することが行われます。

2.3 診断方法と治療法

中医学の診断方法は、主に「望・聞・問・切」の四つの要素から成り立っています。望診では患者の顔色や舌の状態を観察し、聞診では声音や呼吸音を通じて体調を把握します。問診では、患者の症状を詳しく聞き取り、切診では脈を取って体内のバランスを見ます。これにより、全体的な健康状態を把握し、個別の治療法を提供することが可能になります。

治療法としては、鍼灸、漢方薬、マッサージ(推拿)、気功などが一般的です。例えば、鍼灸は特定の経絡を刺激することで、体のエネルギーの流れを整え、疾病を改善します。また、漢方薬は自然素材を使用したものが多く、体質に応じた調合が行われます。これにより、よりパーソナライズされた治療が実現されます。

中医学の診断と治療は、常に個別性を重視し、患者の全体的な健康状態を考慮することが求められます。たとえば、同じ風邪の症状でも、体力のある人には軽い治療を行い、体力のない人にはより強い治療を提供するようなアプローチが取られます。

3. 現代における中医学の挑戦

3.1 現代医学との対立

現代において中医学は、あたかも伝統的な医療システムとして位置づけられている一方、現代医学との対立も顕著です。現代医学は科学的根拠に基づくアプローチであり、病気の診断や治療においては客観的なデータを重視します。これに対し、中医学は主観的な経験や身体の状態に基づくため、現代医学の医療従事者からは疑問視されることも多いのです。

この対立の一因は、実証主義と反実証主義の違いにあります。多くの現代医学の研究は、実験や臨床試験を通じてその有効性を証明しますが、中医学のアプローチは直感や経験に強く依存しています。そのため、中医学の有効性を証明するためには、より多くの科学的な研究が必要とされています。

とはいえ、近年では統合医療の重要性が高まってきており、中医学の知識を現代医学に取り入れる動きも見られます。これは、患者にとっての選択肢を広げ、より効果的な治療を行うための新しいアプローチとなりつつあります。

3.2 科学的根拠の不足

中医学に対する批判の一つには、その根拠が科学的に実証されていないことが挙げられます。病気のメカニズムや治療法の効果が明確に説明されないことから、特に医療界の一部からは懐疑的な見解が表明されています。たとえば、鍼灸の効果についても、データに基づいた証拠が乏しいため、患者も不安を抱くことが多くなります。

更に、漢方薬の成分や効果についての研究も限られているのが現実です。漢方の成分は自然由来であるため、化学合成物質とは異なり、一成分に対する明確な効果が不明瞭であることが多いのです。このため、中医学に対しては「効果が薄い」「副作用が心配」といった疑念があるのも事実です。

今後は、正確な研究とデータに基づいたアプローチが求められます。具体的な実証研究を進めることにより、中医学の有効性を明らかにする必要があるでしょう。それにより、科学的根拠を持った医療としての地位を確立することが期待されます。

3.3 知識の普及と誤解

中医学に対する認識は周知の通り、文化や地域によって異なりますが、日本を含む多くの国々では誤解が生じている場合が少なくありません。例えば、中医学といえば「漢方薬」や「鍼灸」といったイメージが強く、全体的なシステムとしての理解が不足しています。そのため、一部の人々は中医学をただの代替医療として捉えがちです。

また、インターネットやSNSの普及により、中医学に関する情報が瞬時に広がる一方で、誤った情報も多く流れています。例えば、特定の漢方薬が万能薬であるかのように宣伝されるケースも見られ、消費者は選択に苦慮しています。このような誤解は、中医学に対する信頼感を損ない、その立場を脅かす要因といえます。

この問題を解消するためには、正確で信頼できる情報を発信することが重要です。医療機関や専門家が中心となって、中医学の正しい理解を広めることで、誤解を防ぎ、より多くの人々に恩恵をもたらすことが可能になるでしょう。

4. 中医学の実践の変化

4.1 現代の診療スタイル

中医学の実践は、現代に入り大きな変化を遂げています。従来は患者との対話を重視し、長時間の診察を行うことが一般的でしたが、現代の医療環境では、診療時間や効率が重視されるようになりました。これに伴い、診断法も進化し、より短時間での診断が求められるようになっています。

新しい診療スタイルでは、患者の状態に迅速に対応できるよう、デジタル技術の活用が普及しています。例えば、オンライン診療が可能になり、離れた地域に住む患者にもアクセスが容易になりました。また、電子カルテを活用することで、診断結果や治療歴を迅速に確認でき、治療の質の向上につながっています。

しかし、これらの変化は中医学の本来の価値を損ねる可能性もあります。中医学の診療は、通常、患者とのコミュニケーションをとても大事にしていますが、デジタル化が進むことでその部分が希薄になってしまう危惧もあります。今後は、これらの新しい技術を取り入れつつも、中医学の本質を保つ方法を模索していく必要があります。

4.2 技術の進化

技術の進化は中医学の実践にも多大な影響を与えています。特に、鍼灸やマッサージなどの分野では、精密な器具や機械が登場しています。例えば、鍼灸では特殊な電気鍼が開発され、施術の精度が向上してきています。これにより、より効果的な刺激を与えることができるようになり、患者への負担も軽減されています。

また、漢方の分野でも、科学的手法を用いた成分分析が行われるようになりました。これにより、薬の有効性や副作用の評価が進むことで、中医学全体の信頼性が高まると期待されています。専門的な研究機関が共同で行うことで、科学的データが蓄積され、漢方薬の安全性が確立されつつあります。

さらには、人工知能(AI)を活用した診断システムも登場しつつあり、より個別化された治療が進んでいます。患者のデータを元に、さらに適切な治療法を提案することができるようになれば、中医学の効果も一層評価されることになるでしょう。

4.3 患者とのコミュニケーションの変化

現代において、患者とのコミュニケーションスタイルも変わってきています。従来の中医学では、患者と医師の間に強い信頼関係が求められ、長時間の相談が一般的でした。しかし、現代では患者が情報をインターネットで検索することが容易になり、医師に対しても自分の意見や要望を積極的に伝えるようになっています。

このような変化は、患者が主体的に医療に参加する姿勢を促進します。一方で、医療従事者側としても、患者のニーズや期待に迅速に応えることが求められるようになってきました。そのため、医師はよりコミュニケーション技術を向上させ、患者が安心できるような説明や対話を心がける必要があります。

また、医療における「共有決定」や「患者中心の医療」が重視される中、患者が治療法の選択にオープンに参加できる環境を構築することが求められています。これにより、患者は自らの健康に対する理解を深めることができ、医師はより適切な治療を提案しやすくなるでしょう。

5. 中医学の未来展望

5.1 統合医療としての可能性

中医学は、現代医学との統合の可能性を見出しています。近年、統合医療という考え方が注目され、中医学と現代医学が患者の健康を向上させるためになんらかの形で共存する道が模索されています。実際、病院でも西洋医学と中医学を併用する事例が増えており、患者にとって最も適した治療が行われています。

たとえば、がん治療においては、西洋医学による抗がん剤治療とともに、漢方薬を併用することで副作用を軽減し、患者の体力維持を図るアプローチが行われています。このように、両者の利点を生かすことができることで、より効果的な治療法が見出される可能性があります。

また、統合医療の実現には、医療従事者間の連携や、異なる知識の共有が不可欠です。異分野の専門家が互いに理解し、協力することで、より患者中心の医療環境が整備されるでしょう。

5.2 国際的な普及の動き

中医学はその特異性から、世界各地に広がりつつあります。日本を含むアジア諸国ではもちろんのこと、欧米でも中医学に関心を持つ人々が増加しています。多くの国では、中医学を学ぶ学位プログラムや専門学校が設立され、将来の中医学療法士を多く輩出しています。

さらに、欧米の医療機関でも、中医学を取り入れたクリニックが増えています。特に、慢性痛やストレス管理の分野において、患者満足度の向上に寄与している事例が目立ちます。これにより、中医学が単なる代替療法ではなく、実績に基づく治療法としての地位を確立する動きが進んでいます。

国際的な普及の流れの中で、中医学の研究や教育の重要性も増しています。中医学を学ぶ人々が、体系的な知識をもとに国際的な舞台で活動することで、医療業界全体の知識が向上することが期待されます。

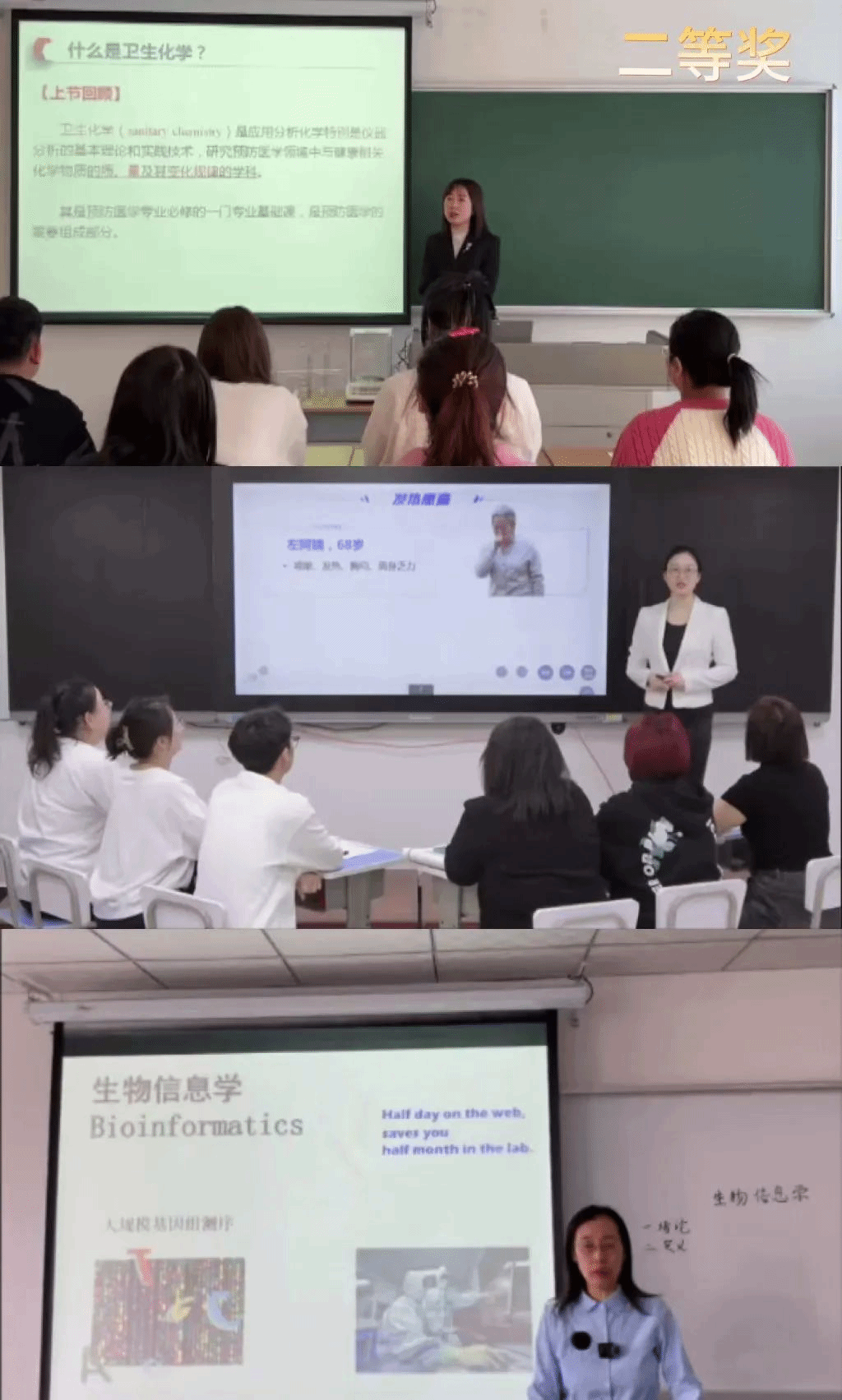

5.3 教育と研究の重要性

中医学の未来を考える上で、教育と研究の重要性は言うまでもありません。これからの中医学療法士には、科学的な知識と共に伝統的な技術を兼ね備えた人材が求められます。また、教育機関では、中医学の理論を深く学ぶと同時に、臨床経験を重視したカリキュラムが必要となります。

研究においても、中医学の有効性やそのメカニズムに関する科学的データの蓄積が急務です。特に、漢方薬の成分分析や鍼灸の生理学的メカニズムに関する研究が求められます。これにより、中医学の信頼性が高まり、現代医療との橋渡しが進むでしょう。

さらに、研究結果を医療現場に適用する「トランスレーショナルリサーチ」の取り組みが強化されることで、より効果的な治療法が確立される可能性があります。中医学を将来にわたって発展させるためには、教育と研究が重要なカギを握っていることは間違いありません。

終わりに

中医学は、その豊かな歴史と独自の理論体系を背景に、現在も進化を続けています。現代の医学との融合や国際的な普及の動きにより、中医学は新たな可能性を見いだしています。しかし、その道のりは平坦ではなく、さまざまな挑戦も抱えています。特に、科学的根拠を持つデータの確立や、誤解の払拭が求められます。

教育と研究の強化を通じて、中医学が未来においても有効かつ信頼される医療選択肢として位置づけられることを願ってやみません。患者一人ひとりにとって、最適な治療法を提供できるような、より良い中医学の発展が期待されます。