中国の色彩文化は、何千年もの歴史を持ち、他の文化と比べても非常に独特なものです。この文化は、色に対する理解や使い方、さらには色が持つ象徴的な意味合いにまで広がっています。特に、色彩教育は、現代の中国社会においても非常に重要な役割を果たしています。色によって人々がどのように感じ、反応するかという理解は、教育システムの中に組み込まれる必要があります。本記事では、中国の色彩理論と教育プログラムの開発について詳しく探求します。

1. 中国の色彩文化

1.1 色彩の歴史と起源

中国の色彩文化は、古代から深い意味を持って発展してきました。紀元前の時代から色彩は生活に密接に関わっており、文化や宗教、哲学と結びついています。例えば、赤色は幸運や繁栄を象徴し、結婚式などのお祝い事には欠かせない色とされています。このように、色彩は単なる視覚的な要素に留まらず、深い文化的背景を持っているのです。

色彩の歴史をたどると、古代中国の絵画や陶器の中に見られる色彩使いがその一例です。青や緑、黄、白などの色は、時代ごとに異なる意味を持っていました。また、五行説に基づく色の分類も重要で、木は青、火は赤、土は黄、金は白、水は黒といったように、色は自然界の法則とも結びついています。これにより、色は人々の生活や思想に深く根付くこととなりました。

さらに、色彩は文学や音楽など他の文化要素にも影響を与えています。詩の中には色彩を通じて感情を表現する表現が多く見られ、色が持つ象徴的な意味が作品を深める役割を果たしています。このように中国の色彩文化は多層的であり、一つの色にも多くの意味が込められています。

1.2 中国における色彩の象徴性

中国文化における色彩の象徴性は、特にその地域の伝承や信仰に強く結びついています。例えば、白色は葬儀に関連する色とされ、不吉な意味を持つことがあります。これは、西洋文化とは対照的であり、白が純粋性を象徴することとは異なるアプローチを感じさせます。色彩は文化的背景によって異なる解釈を受けるため、色を学ぶことはその文化を理解する上で重要です。

また、王朝ごとの色の使い方にも特色があります。例えば、明王朝では、紫は皇帝の色であり、特権を与えられた者だけがこの色を使用することができました。これにより、色彩は権力や階級とも結びつき、社会的なメッセージが込められることとなりました。このように、色彩は単なる美的要素ではなく、権力や社会的価値観とも密接に関連しています。

色彩の象徴性は、現代にも影響を与えており、マーケティングやデザインにおいても考慮されています。たとえば、青色は信頼感や安心感を与えるため、金融機関のロゴやウェブサイトによく使用されます。逆に、赤色は購買意欲を刺激する色とされており、セールや特別なプロモーションに多用されています。色を如何に使うかが、現代社会においても重要な戦略となっています。

1.3 色彩を通じた文化の伝承

色彩は文化の伝承においても重要な役割を果たしています。色を通じて、西洋や他のアジア諸国とも異なる価値観や世界観を理解することができます。伝統的な祭りや行事においては、特定の色が使われることで文化的なアイデンティティが強調されます。たとえば、中国の春節(新年)には、赤色の飾りや衣服が一般的であり、悪霊を追い払うという意味が込められています。

さらに、色彩を通じた文化の伝承は、教育や親から子へと受け継がれています。子供たちは、家庭や学校で色の意味や使い方を学ぶことで、自分の文化を理解し、アイデンティティを形成します。特に、次世代にこの文化を継承するための教育は、ますます重要になっています。

地域によっては、色彩に関する祭りやイベントも存在し、地域文化の一部として色彩の美しさや意味を祝うことが行われています。これにより、色彩はただの美的要素にとどまらず、文化を守り、次世代に伝えるための重要な手段となっています。

2. 中国における色彩教育の重要性

2.1 色彩教育の役割と影響

色彩教育は、中国の文化を理解するための重要な要素です。色は人々の感情や思考に大きな影響を与えるため、色彩教育を通じて、自分自身や他者とのコミュニケーションの仕方を学ぶことができます。特に芸術教育やデザイン教育において、色の使い方は創造性や表現力に直結します。

さらに、色彩教育は心理面でも重要な役割を果たします。学生が色に対する理解を深めることで、感情表現が豊かになり、自分の内面を表現する力が高まります。これは、アートセラピーなどの心理療法においても注目されており、色彩が人々の心に与える影響が理解されています。

また、色彩教育は、現代の職業においても必要とされるスキルとなっています。デザインや広告業界では、色彩の知識がプロフェッショナルとしての評価に直結します。このため、学校教育の中で色彩教育を充実させることは、学生が将来の職業選択を行う上でも重要な基盤となります。

2.2 現代社会における色彩の価値

現代社会では、色彩の価値がますます高まっています。マーケティングやブランディングにおいて、色彩はブランドイメージを伝える重要な要素です。例えば、スターバックスの緑色は、環境への配慮やリラックスを感じさせ、顧客に特定の感情を引き起こすことを狙っています。このような色彩の効果を理解し、応用する能力が求められるようになっています。

さらに、インターネットやデジタルメディアの発展によって、色彩はソーシャルメディアのビジュアルコンテンツにおいても重要な役割を果たします。SNSのプラットフォーム上で、魅力的な色使いはユーザーの関心を引き、シェアやいいねを促進します。このように、色彩はデジタル時代においてもその価値を失わず、新しい文脈で発展しています。

社会の多様性が進む中で、異なる文化における色に対する理解がますます重要になってきています。国際的なビジネスや交流において、色彩の象徴性や使い方を理解することで、他者とのコミュニケーションがスムーズに行えるようになります。色彩教育は、国際的な視野を持つための重要な鍵となるでしょう。

2.3 色彩教育の現状と課題

現在、中国における色彩教育は様々な場面で行われていますが、その実施状況は地域や学校によって異なります。一部の都市では、専門のカリキュラムが組まれており、アートスクールやデザインスクールで色彩の理論や応用が学ばれています。それに対して、地方の学校では色彩教育が十分に行われていないケースも多く、教育の格差が問題視されています。

さらに、教師の専門知識と経験が色彩教育の質に大きく影響します。教育現場で色彩教育を担当する教師には、色彩理論や心理学の知識が求められますが、専門的なトレーニングを受けた教師が不足しているという現実があります。これにより、教育内容の質が不均一であるため、全体としての教育効果が薄まる可能性があります。

また、色彩教育は学校のカリキュラムに含まれているものの、試験や成績評価において軽視されがちです。このため、色彩教育が体系的に実施される機会が少なくなってしまっている状況もあります。より体系的なアプローチが必要であり、色彩教育の重要性を広く認識させるための取り組みが求められています。

3. 色彩理論の基礎

3.1 色彩の三要素

色彩の基礎を理解するためには、色彩の三要素—色相、明度、彩度—を把握することが重要です。色相は色の種類を示し、赤、青、緑などの色そのものを指します。明度は色の明るさを示し、同じ色相でも明るいものから暗いものまでの幅を持つことが分かります。彩度は色の鮮やかさを示し、高彩度の色は目を引く一方で、低彩度の色は落ち着いた印象を与えます。

この三要素の組み合わせによって、無限の色のバリエーションが生まれます。例えば、赤色の明度や彩度を変えることで、鮮やかな赤から淡いピンクまでの範囲を作ることができます。この技術は、アートだけでなく、インテリアデザインやファッションなどあらゆる場面で重要です。

色彩理論を知ることで、色の選択や組み合わせが理解できるようになり、意図した効果を引き出すことが可能になります。たとえば、明るい色を基盤にすれば人々の気持ちを引き上げ、落ち着いた色を使えばリラックスした雰囲気を作り出すことができるのです。色の物理的な性質を理解することは、色彩教育における基本であり、学生はこの知識を通じてより豊かな表現を行えるようになるのです。

3.2 色の組み合わせと配色理論

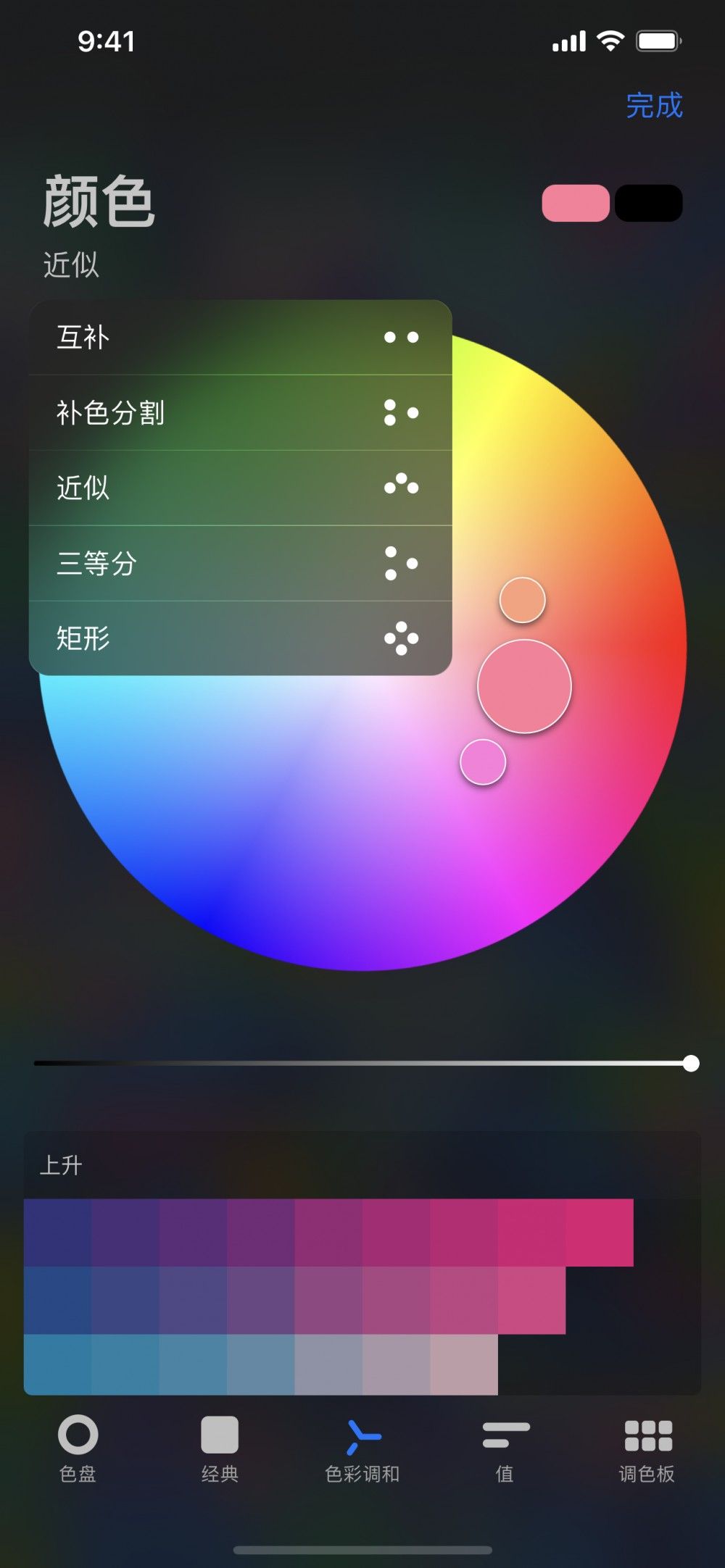

色の組み合わせには、様々な方法がありますが、その中でも特に成熟したアプローチが配色理論です。配色理論には、補色、類似色、トライアド配色などがあります。補色は円の対角にある色同士を組み合わせることで、強いコントラストを生み出す方法です。これにより、デザインにおいて目を引く効果が得られます。

類似色は、色相環で隣接している色同士を組み合わせることを指し、調和のある印象を与えることができます。たとえば、青と緑を組み合わせることで、自然の中の色彩のような落ち着いた雰囲気を表現できます。この方法は、インテリアデザインやファッションデザインにおいて特に効果的です。

トライアド配色は、色相環上で等間隔に配置された3色を使用します。この方法は、バランスの取れたデザインを生み出すのに役立ちます。特に、アートやグラフィックデザインの分野で、さまざまなトーンを引き立てる役割を果たします。これらの色の組み合わせを学ぶことで、学生は自分自身のスタイルを見つけ、その表現力を高めることができます。

3.3 色彩心理学と感情への影響

色彩は、感情に対する影響を持つことが科学的にも証明されています。色彩心理学では、特定の色がどのように人の感情を引き起こすかを研究しています。例えば、赤色は興奮や情熱を表し、青色は冷静さや信頼を伝えることが一般的とされています。このような色の効果を理解することは、色彩教育の重要な側面です。

教育現場でも、色彩心理学を学ぶことで生徒たちは色の選択によって自分の感情や意図を効果的に表現できるようになります。たとえば、ある作品に対して強い感情を引き起こしたい場合は、意図的に赤やオレンジを多用することで、観る人に強い印象を与えることができます。逆に、平和や穏やかさを伝えたい場合は青や緑を使用することで、スムーズな心理的効果を引き出すことができます。

色彩心理学は、教育だけでなく、広告やマーケティングの分野でも重要な役割を果たしています。ブランドイメージを作る際に、ターゲットとなる顧客層の感情に合わせた色選びが行われるため、ビジネスにおいても色彩の知識は不可欠です。このように、色彩心理学を理解することは、個人のクリエイティブな表現を豊かにし、社会におけるさまざまな局面で応用されることにつながります。

4. 教育プログラムの設計

4.1 目的と目標の設定

色彩教育におけるプログラム設計の第一歩は、目的と目標を明確にすることです。教育の目的は、学生に色彩の科学的理解を持たせると同時に、彼らの創造力や表現力を引き出すことにあります。このような目的に基づいて目標を設定することで、教育内容が明確に定義され、より効果的なカリキュラムが構築されます。

例えば、初等教育では、基本的な色の識別や組み合わせを学ぶことが目標となります。一方で、中等教育では色の持つ文化的意味や心理的効果まで掘り下げ、より専門的な知識を身に付けることを目指すことができます。このように、教育段階に応じた目的と目標を設定することは、効果的な教育プログラムを作るために不可欠です。

また、色彩教育は、アートだけでなくビジネスやデザイン分野においても重要なスキルとなるため、実社会での適用を意識した目標設定も重要です。例えば、色彩を使用したプロジェクトを通じて、学生がビジュアルコミュニケーションを学ぶ機会を提供することが挙げられます。このような実践的な経験は、学生に色彩教育の重要性を直感的に理解させる助けとなります。

4.2 カリキュラムの構成要素

色彩教育のカリキュラムは、理論的な知識と実践的なスキルのバランスが重要です。基本的な色彩理論を基にしながら、色の使用実例を学ぶことが求められます。カリキュラムには、専門的な講義、ロールプレイ、グループワークなどの多様な学習方法が組み込まれることで、学生の理解を深めることができます。

特に、実践的なプロジェクトを取り入れることで、学生は自分の創造性を発揮し、学んだ理論を実際の作品に反映させることができます。例えば、色を使ったアート作品の制作やポスターのデザイン、色彩をテーマにしたプレゼンテーションなどは、学生にとって充実した学びとなります。

また、フィードバックや評価の仕組みも重要です。作品に対する建設的なフィードバックを提供することで、学生は自分の弱点を理解し、さらなる成長につなげることができます。このような支援を通じて、色彩教育はより深い洞察を与えるものとなります。

4.3 教材と指導方法の選定

教育プログラムの成功には、適切な教材と指導方法の選定が不可欠です。色彩教育に特化した教材は、視覚的に色を理解させるための大切なツールです。カラーホイールや色サンプル、インタラクティブなデジタル素材など、多様な教材を用いて学生の興味を引き出すことが求められます。

指導方法に関しては、教師が一方的に教えるだけでなく、学生同士でのディスカッションや意見交換を促進するようなアプローチが効果的です。グループ活動で色彩のテーマについて考えさせることで、学生は考える力を養い、他者の意見を尊重する姿勢も育まれます。

さらに、教育におけるテクノロジーの活用も注目されています。オンラインプラットフォームやアプリを通じて、学生は自宅で色彩教育を続けることができます。ビジュアルデザインソフトウェアを使ったプロジェクトは、デジタル時代において不可欠なスキルを養うことにも寄与します。このように、教材と指導方法を総合的に考えることが、質の高い色彩教育に結びつくのです。

5. 実践的な色彩教育の例

5.1 成功事例の分析

色彩教育の実践例として、いくつかの成功事例を挙げることができます。あるデザイン学校では、学生による色彩に関するプロジェクトが高く評価されています。この学校では、色彩の基礎理論を学んだ後、特定のテーマに基づいて色彩を使ったデザインを制作させるカリキュラムが組まれています。

このようなプロジェクトでは、学生が自らの感性や経験を活かして表現できる場が提供されます。たとえば、異なる色を使ったポスターやアート作品を発表し、他の学生からフィードバックを受けることで、より深い学びが得られます。こうしたプロジェクトは、単なる知識の習得に留まらず、実際のデザインプロセスを経験することに繋がります。

成功事例の中には、地域コミュニティと連携したものもあり、色彩のテーマで地域イベントを開催することで、より広い視野で色彩教育を perceive する機会が与えられています。地域住民に対するワークショップを通じて、一般の人々にも色彩の重要性が伝わることで、教育の価値を地域全体で支えることが可能となります。

5.2 効果的なワークショップの実施

色彩教育の中で、特に効果的とされるのがワークショップ形式の授業です。ワークショップは、参加者が実際に手を動かし、体験を通じて学ぶための素晴らしい機会です。色についての知識を深めるだけでなく、自らの創造力を発揮する場でもあります。

例えば、参加者が持ち寄った色を使ってコラージュ作品を作成することで、色の組み合わせやバランスを実際に体験することができます。また、実際に絵を描いたり、デザインしたりすることで、色彩が感情にどのように影響するかを体験することもできます。このようなアクティビティにより、理論だけではなく体感を通じて色を学ぶことができます。

さらに、参加者同士の交流を深めるために、フィードバックセッションを組み込み、作品について意見を交わすことで互いに学び合うきっかけを作ります。このような環境が整っていることで、参加者は自分の視点だけではなく、多様な見方を学ぶことができ、新しい発見を得ることが期待されます。

5.3 学生の創造性を促進する方法

色彩教育を通じて学生の創造性を促進するためには、多様なアプローチが求められます。学生が自由に表現できる環境を整えることが重要であり、これによって自己表現が可能となります。特に、実験的なアプローチを取り入れることで、学生は自らのアイデアを形にするチャンスを得ることができます。

プロジェクトベースの学習もその一つです。特定のテーマや課題のもとに、学生が独自のアプローチでデザインやアートを制作することを促します。このプロセスの中で、失敗を恐れずに挑戦する姿勢が育まれ、試行錯誤を通じてより良い結果を得ることができます。

さらに、クリエイティブなフィードバックを提案することで、学生は自分の作品を客観的に捉えることができるようになります。教員や他の学生からの意見を取り入れることで、幅広い視野で作品を見直す機会が与えられ、さらなる改良や発展につながります。このようなアプローチは、学生の自己成長だけでなく、学び合いのコミュニティ形成にも寄与します。

6. 未来の色彩教育の展望

6.1 テクノロジーの活用

テクノロジーの進化は、色彩教育のあり方を根本から変える可能性があります。デジタルデザインソフトウェアの普及により、学生は手軽に色彩の実験ができるようになりました。これにより、色の組み合わせや配色を視覚的に能動的に学び、より複雑な表現を実現することができるのです。

また、オンラインプラットフォームを活用した学習も注目されています。リアルタイムでのフィードバックやコミュニケーションが可能となり、遠隔地にいる学生同士でも協力してプロジェクトを進めることができる環境が整いつつあります。これにより、色彩教育が地域の枠を超えて広がり、多様な文化背景を持つ学生同士での交流が促進されます。

さらに、VR(バーチャルリアリティ)やAR(拡張現実)を利用した色彩教育が今後普及する可能性があります。これにより、リアルな体験を通じて色の持つ意味や心理的影響を深く理解することができるでしょう。このような新しい技術が、学生の色彩に対する理解をより一層豊かにすることが期待されます。

6.2 国際的な視野を持つ教育の重要性

グローバル化が進む現代社会において、色彩教育でも国際的な視野が求められています。他国の色彩文化や伝統について理解することで、学生は自国の文化に対する視野を広げ、新たなインスピレーションを受けることが可能となります。特に、異文化コミュニケーションの研修は、色彩が持つ各国の象徴や意味を学ぶ良い機会となるでしょう。

また、国際的な競争が激化する中、色彩の専門知識を持つ人材はますます重要視されるようになります。国際的な市場で活躍するためには、単に色の理論を学ぶだけでなく、他の文化やトレンドについても見識を持つことが不可欠です。学校教育において、国際的な視野を持つプログラムを構築することが、未来の人材育成において重要なステップとなるでしょう。

このような教育を実現するためには、教師自身も国際的な視野を持ち、異文化理解を深める努力が必要です。教育者が自身の経験や知識を元に、多文化教育を行うことで、学生に対してより深い学びを提供することが可能となります。

6.3 持続可能なデザインと色彩の関係

持続可能なデザインは、今後の色彩教育においても重要なテーマとなるでしょう。環境への配慮が求められる中で、色材選びやデザインプロセスにおいても持続可能性を考慮したアプローチが必要になります。たとえば、エコフレンドリーな材料を使用した色彩活動や、リサイクルアートの作品制作が促されることで、学生は環境意識を高めることができます。

また、色彩の持つ感情的な影響を環境デザインに応用することで、持続可能な社会を作るためのクリエイティブなソリューションを提供することができます。このように、色彩教育は持続可能な社会への貢献を意識した内容に変わりつつあります。

学校や教育機関が持続可能な理念を教育に取り入れることは、次世代に向けた重要な投資となります。学生が色彩と環境の関連性を理解することで、未来に対する責任を持ったデザイナーやアーティストとしての意識が育まれるでしょう。

まとめ

中国の色彩教育は、その文化的背景から多くの価値があります。色彩の理解は、単なるデザインの技術に留まらず、感情やアイデンティティ、社会的なメッセージを伝える重要な手段となります。色彩理論や配色の基礎を学びながら、学生は自らの感性を発揮し、創造的な表現を追求することができます。

しかしながら、色彩教育が持つ可能性を最大限に引き出すためには、現状の課題に取り組む必要があります。技術の進化や国際的な視野の育成、持続可能性を考慮した教育の必要性が今後も求められます。教育者や学習者は、色彩を通じて多様な視点を持ち、より良い未来を構築するための環境を整えることが求められています。