孫子の兵法は古代中国における戦略と軍事理論の集大成であり、その教えは現代にも多くの影響を与えています。その中でも特に重要なのが資源管理という概念です。戦争には人員、物資、情報など多くの資源が関与し、それらを効果的に管理することが勝敗を左右します。この文章では、孫子の兵法における資源管理の概念に焦点を当て、その重要性や具体的な原則、現代における応用について詳しく解説します。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と時代背景

孫子は紀元前5世紀頃の中国、春秋時代に生きた軍事思想家であり、『孫子の兵法』は彼の知恵を集約した書物です。彼の人生に関する詳細はあまり知られていませんが、伝説によれば、孫子は呉の国で活躍し、彼の兵法は当時の多くの戦争において成功を収めました。この時代は諸国が争い合う混乱の時代であり、効率的な軍事戦略が求められていました。

孫子は、戦争を単なる武力行使とは考えず、戦略的思考や心理戦、情報戦の重要性を説いています。彼の教えは、敵との戦いだけでなく、内政や経済、外交にも応用可能であり、その普遍的な価値が今日まで継承されている理由でもあります。

1.2 孫子の兵法の主要なテーマ

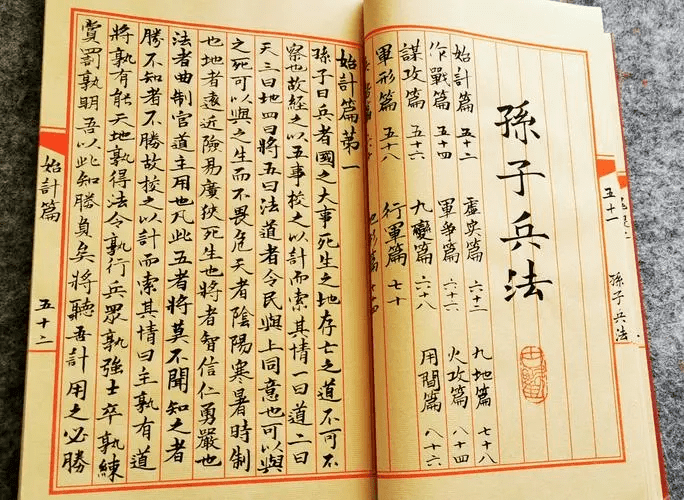

『孫子の兵法』は全13章から成り立っており、それぞれが異なるテーマを持っています。例えば、「戦争の計画」では戦争を始める前に必要な準備や考慮すべき要素について述べており、「攻撃」では敵を攻める際の戦略を記しています。これらのテーマの中で、資源管理の重要性が常に強調されています。

資源管理とは、物質的な資源だけでなく、人的資源や情報、時間など、戦争を遂行する上で不可欠なすべての要素を的確に扱うことです。孫子は、戦争を勝利に導くためには、これらの資源をいかに最大限に活用するかが鍵であると考えていました。

1.3 兵法と戦略の関係

孫子の兵法における兵法と戦略の関係は、明確でありながらも奥深いものです。兵法は技術的な側面、すなわち軍事行動の手法や戦い方を指します。一方で、戦略はその背後にある長期的な計画や目的を意味します。孫子は、これら二つの要素を分けて考えるのではなく、常に一体で捉えるべきだと強調しました。

実際、資源管理は兵法と戦略の両方に影響を与えます。兵法が効果的に機能するためには、必要な資源をいかに効率よく投入するかが不可欠です。また、戦略を立てる際にも、利用可能な資源を的確に把握し、目指す目標を見据えた配分を行う必要があります。このように、孫子の兵法は資源管理を通じて、より大きな軍事的な成果を得るための道筋を示しています。

2. 資源管理の重要性

2.1 資源とは何か

資源とは、戦争を遂行するために必要なすべての要素を指します。これには兵員、武器、燃料、食料、情報、さらには敵情や地形に関するデータも含まれます。特に孫子の時代においては、兵員の質や士気、物資の確保が勝敗に直結するため、資源管理の重要性は一層高まりました。

例えば、紀元前480年、呉の国と越の国の戦争において、越は呉の国を奇襲し勝利を収めました。この背後には、越が敵の動向を的確に把握し、自軍の資源を有効に配分した結果があります。このように、資源の定義とその適切な管理は、歴史的にも効果的な戦略に繋がるのです。

2.2 戦争における資源の役割

戦争においては、資源の役割は極めて重要です。兵士の数や装備が不足すれば、どれほど優れた戦略を持っていても勝利は難しいです。また、物資が尽きれば、士気が低下し軍が機能しなくなる恐れがあります。そのため、資源の確保と管理はどの軍隊においても最優先課題となります。

さらに、情報も貴重な資源の一つです。敵の動きを事前に察知するためには情報収集が欠かせません。孫子自身が述べているように、「敵を知り己を知れば百戦危うからず」との言葉があるように、敵の情報を把握し、それに対抗するための資源管理が重要です。この観点からも、資源の役割は単なる物質面だけに留まりません。

2.3 資源管理の失敗事例

歴史上、資源管理に失敗した事例はいくつも存在します。たとえば、フリードリヒ大王のプロイセン軍は、七年戦争中に物資の供給が滞り、結果的に劣勢に立たされました。この場合、適切な資源の配分ができなかったことが敗因の一つとされています。

他にも、古代ローマの帝国も同様の失敗を経験しました。膨大な領地を持ちながらも、軍事遠征による資源の浪費や補給の不足から、最終的に衰退へとつながりました。これらの事例からも、資源管理の失敗がいかに重大な結果をもたらすかが理解できます。

3. 孫子の兵法における資源管理の原則

3.1 事前準備と計画の重要性

孫子は、戦争における勝利は事前の準備によって決まると考えていました。無計画な戦争行為は勝利を保証しないため、資源を事前に適切に評価し、準備することが求められます。兵員の訓練、備品の整備、戦略の策定など、すべてが戦闘前に整備されるべきです。

具体的には、孫子は敵の動向を予測することや、地形を熟知することを推奨しています。これらを通じて、資源を最大限に利用するための戦略が立てられるのです。事前準備がなされていなければ、戦闘中に急な問題が発生した際に対応が難しくなります。

3.2 資源の最適配分

資源管理においては、限られた資源をいかに効果的に配分するかが鍵です。孫子は、敵に対して優位に立つためには、自軍の強みを生かしつつ、資源を適切に振り分けることが求められると教えています。たとえば、警戒が薄い敵を攻撃するためには、適切なタイミングを見計らって資源を集中させる戦略が有効です。

また、孫子の教えをビジネスに適応すると、資源の最適配分は会社の成長を促進する要因となります。企業が新製品の開発を行う際、どの部署からどれだけのリソースを割くのかといった計画が、その成功に直結します。経済の変動に応じてリソースをフレキシブルに配分する能力も、競争力を高める要素として重要です。

3.3 変化に応じた柔軟性

戦争は予測不可能な要素が多く、状況が常に変化します。そのため、孫子は資源管理においても柔軟性が求められると強調しています。計画が頓挫した場合、迅速に戦略を見直し、資源を再配置することが成功の鍵となります。例えば、敵の動きが予想と異なる場合、即座に対応策を講じることが求められます。

現代では、ビジネス環境も急速に変わっているため、企業もこの柔軟性を持つことが不可欠です。市場の変化に迅速に対応し、新たな資源の活用法を模索することで、持続的な成長を維持することができます。特に情報技術の進化により、市場状況の分析がリアルタイムで行えるため、企業は必要な資源を迅速に再配分することが可能です。

4. 資源の評価と分析方法

4.1 SWOT分析の活用

孫子の兵法における資源管理を理解するために、現代で広く用いられているSWOT分析が有効です。SWOT分析とは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4要素を分析する手法です。この手法を利用することで、組織が持つ資源を包括的に評価し、それに基づいた戦略を構築することができます。

例えば、ある企業が新しい市場への参入を検討している場合、自社の強みを活かす機会を見つけると共に、潜在的な脅威に対しても事前に対策を講じる必要があります。孫子の兵法の教えとSWOT分析を組み合わせることで、資源の評価がより効果的に行なえるでしょう。

4.2 資源の優先順位付け

多くの資源が存在する中で、どの資源に優先的に焦点を当てるべきかを考えることは重要です。孫子の兵法の特筆すべき点は、限られた資源の中で勝利を得るための優先事項をしっかりと把握することです。例えば、強大な敵に対しては、まず敵の動向を察知し、その後に自軍の強みに基づいて特定の資源を集中させるといったアプローチが求められます。

現代のビジネス戦略でも同様です。多くのプロジェクトやイニシアティブが存在する中、資源をどのプロジェクトに投下すべきかを慎重に検討することが必要です。このために数字を利用したデータ分析や、過去の成功事例に基づいた判断が重要になります。

4.3 定量的および定性的評価の技法

資源の評価には、定量的なアプローチと定性的なアプローチがあります。定量的評価は数値で測定可能な情報を使い、例えば予算の配分や利益率の計算などを行います。一方、定性的評価は人材のスキルや士気など、数値化しにくい要素も考慮に入れる必要があります。

孫子の兵法にも、これら両方のアプローチが示唆されています。例えば、兵士の士気や訓練状況は数値化しにくいものですが、戦争の結果には大きな影響を与えます。また、適切な数値データを基にした判断は、有効な戦略を形成するための基礎となります。したがって、定量的な評価と定性的な評価をバランス良く活用することが、資源管理の成功に繋がります。

5. 現代の戦略における資源管理への応用

5.1 ビジネス戦略と孫子の知恵

孫子の兵法は、ビジネス戦略にも大きな影響を与えています。企業が競争に勝ち残るためには、資源を効果的に管理し、最大限に活用することが求められます。孫子の「まず敵を知り、己を知る」アプローチは、ビジネスにおいても市場調査や競合分析として具体化されます。

例えば、企業が新製品を開発する際には、マーケットの動向を把握し、自社の強みを最大限に引き出せる戦略を練ることが重要です。このように、孫子の教えは、競争市場における成功に直結する知恵として現代でも重要視されています。

5.2 政治や国際関係での資源管理

国際関係の分野でも、孫子の資源管理の理念は適用可能です。国家間の関係は常に変動しており、情報収集や外交戦略は不可欠です。ここでも、限られた資源をいかにして効果的に運用するかが問われます。

例えば、国際的な問題解決においては、各国が持つ資源の配分や協力が重要です。例えば、経済制裁や貿易協定など、戦略的に資源を活用することで、国際的な影響力を高めることができます。このように、政治の場でも資源管理は非常に大きな役割を果たしています。

5.3 環境問題と持続可能性の観点

現代においては、環境問題や持続可能性の観点も資源管理に含まれています。企業や国際機関が環境への配慮をすることは、社会的な責任として求められるようになりました。孫子が示した資源管理の原則は、持続可能性の観点でも有効に機能します。

例えば、新たなビジネス戦略を立てる際には、環境に優しい技術の導入や資源の循環利用を考えるべきです。これは単に法的な要件を満たすだけでなく、消費者のニーズにも応える形で競争優位性を確立するためにも重要です。持続可能な資源管理は、長期的な視野に立った戦略として、企業の成長を支える重要な要素になっているのです。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の資源管理がもたらす教訓

『孫子の兵法』における資源管理の概念は、古代から現代に至るまで時代を超えて有用な教訓を与えてくれます。資源は限られたものであり、それを効率的に管理することが成功の鍵であることを、ぜひ多くの人に理解してもらいたいです。

この教訓は、戦争だけでなく、ビジネスや国際関係、さらには環境問題に対するアプローチにも通じるのです。資源管理の重要性を認識し、計画的かつ柔軟に行動することが、結果的に成功を収めるための確実な道となるでしょう。

6.2 未来への展望

今後も、情報技術の発展や国際情勢の変化に伴い、資源管理の在り方は変わっていくでしょう。その中で、孫子の知恵を活用することは、未来の戦略や政策にとって非常に価値のあるアプローチとなるはずです。持続可能な社会の実現や新たな技術の導入においても、孫子が教える資源の最適利用の原則を忘れずに進化させていくことが、私たちの責任でもあります。

これらを通じて、今後も孫子の兵法から学び、資源を効果的に管理していく姿勢を持ち続けていきたいものです。「終わりに」、孫子の知恵を活用し、未来に向けて確固たる戦略を築いていくことが私たちの目指すべき方向性なのです。