孫子の兵法は古代中国の軍事戦略に関する重要な文献であり、現代でもその教えは様々な分野で応用されています。特に、ビジネスや経営、教育などでの戦略的思考に大きな影響を与えています。このような孫子の兵法が生まれた背景には、当時の中国での厳しい政治的な競争や戦争の頻発があったことが挙げられます。本記事では、孫子の兵法が生まれた時代背景について、歴史的な見地から詳しく考察していきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の兵法とは

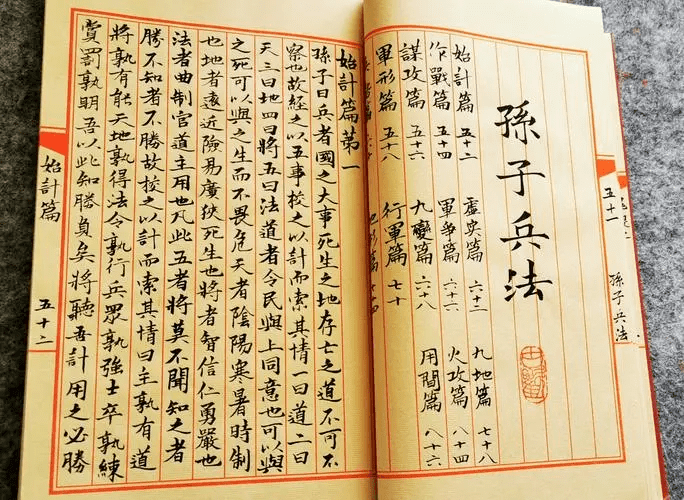

「孫子の兵法」は、孫子(孫武)によって書かれたとされる軍事理論の古典です。全13篇から成り立ち、その内容は戦争に関する理論や戦略、戦術、心理戦、さらには地形の理解に至るまで多岐にわたります。この書物は、ただ単に戦争の技術を解説するものではなく、戦争の本質や人間の心理についても深く考察しています。例えば、孫子は「戦は欺くことにあり」という言葉を残しており、相手を欺くことが勝利のカギであると説いています。

孫子の兵法は、古代中国だけでなく、東アジア全体、さらには欧米においても広く受け入れられ、研究されています。特に、ビジネス戦略やリーダーシップの分野でその理論の応用が見受けられます。企業が競争相手に打ち勝つための戦略を策定する際、この古代の知恵が活用されているのです。

1.2 孫子の兵法の基本的な原則

孫子の兵法には、いくつかの基本的な原則があります。その中でも、「先んずれば人を制す」という考え方が特に重要です。これは、敵よりも一歩先に行くことで勝利を収めるという意味であり、事前の準備や情報収集の重要性を強調しています。また、「形を変える」ことの重要性も強調されています。状況が変化する中で、柔軟に対応する能力が勝敗を分けるという考え方です。

さらに、孫子は「戦わずして勝つ」ことが最も理想的な戦争の形態であると述べています。無駄な戦闘を避け、戦略的な計画を立てることが、戦争のコストを減らし、真の勝利をもたらします。この原則は、現代のビジネス環境においても通用し、競争を避けるための戦略的なアプローチを求められています。

1.3 孫子の兵法が与えた影響

孫子の兵法は、多くの国や文化において重要な影響を及ぼしてきました。中国では、古代から近代まで、皇帝や軍の指導者たちがこの書を教材として大いに活用し、軍事戦略を練る際のバイブルとしました。具体的には、三国時代の諸葛亮や明代の李靖など、数多くの軍事指導者たちが孫子の兵法を参考にし、戦術を駆使して戦いました。

また、孫子の兵法は日本や西洋にも影響を与え、さまざまな分野でその教えが応用されています。特に日本では、戦国時代に武将たちが「孫子の兵法」を学び、戦略の一環として取り入れました。さらに、ビジネスやスポーツの領域でも、その洞察が戦略的思考を促進するための重要な要素となっています。

2. 中国戦国時代の背景

2.1 戦国時代の政治状況

戦国時代(紀元前475年~紀元前221年)は、中国の歴史における tumultuous(混乱の)な時代であり、多くの国家が覇権を争い合いました。この時代は、春秋時代の分裂状態を引き継いでおり、各国は強力な軍隊や戦略を持ってその土地を徴収し、隣国との戦争を繰り返しました。そのため、戦略や戦術の重要性が高まり、孫子の兵法のような理論が必要とされました。

当時、主要な国家には秦、中、燕、趙、魏、韓、楚などがあり、それぞれが連携したり、敵対したりすることで、状況は極めて流動的でした。このような政治的な不安定さは、軍事的な戦略の重要性を一層浮き彫りにしました。また、これらの国々は、軍事的な優位性を求めるあまり、各地での戦闘と同様に、外交や同盟の策略も重要な役割を果たすようになりました。

2.2 各国の競争と対立

戦国時代の背景には、各国が互いに支配権を求める激しい競争がありました。例えば、秦はその軍事力や統治方式を強化し、他国を征服することを目指しました。特に、秦の始皇帝は、統一を達成し、中央集権的な国家を築くために、孫子の兵法のような戦略を徹底的に学び、実行しました。

また、楚と韓の間の熾烈な戦闘や、燕の巧妙な外交戦略など、各国はそれぞれの特性を生かした戦略を展開しました。こうした競争と対立は、軍事技術や戦術の高度化を促進し、その結果、孫子の兵法のような不朽の名作が必要となったのです。

2.3 戦国時代の文化と思想

戦国時代は政治的な激動の中であった一方で、思想や文化も大いに栄えました。この時代には、儒教、道教、法家、墨家、兵法などの多様な学派が存在し、さまざまな理念や価値観が競い合い、互いに影響を与えていました。具体的には、儒教は道徳や倫理を重視し、法家は法律に基づく厳格な統治を求めました。これに対して、兵法の考え方は、現実を直視した戦略と自己の利益を追求することを重視しました。

また、戦国時代の文化的な繁栄は、文学や芸術にも及び、さまざまな形式の作品が生まれました。戦士たちは戦場での勝利を求める中で、詩や物語を通じてその思考や感情を表現しました。こういった多様な文化が共存していたため、戦争やその戦略に対するアプローチも多面的で、孫子の兵法自体もそのような文化的背景の中から生まれたのです。

3. 孫子の生涯とその影響

3.1 孫子の生い立ち

孫子は、中国の春秋時代の軍事家であり、彼の生涯については謎が多く残っています。彼はおそらく紀元前6世紀ごろに生まれ、現在の中国の山東省に位置する地域で育ったとされています。孫子は、貴族階級の家庭に生まれたとの説もあり、幼い頃から軍事や戦略に関心を持っていたと考えられています。

彼の名前は「孫武」とも呼ばれており、軍事における知恵と戦術を磨くため、各地を旅して様々な軍を観察したと伝えられています。このような経験から得た知識や洞察が、後に「孫子の兵法」として結実しました。

3.2 孫子の軍事的キャリア

孫子は、彼の軍事的なキャリアにおいて、特に楚の国で大きな成功を収めました。彼は楚の国王に仕え、戦争で数々の勝利を収めたことで知られています。孫子の兵法を基にしたその戦略は、彼の軍を強化し、敵に対して決定的な優位性を持たせるものでした。

孫子の成功は彼の兵法の教えが実際に実践に勝利をもたらしたという証左でもありました。特に、彼は兵士の士気を高めるための方法や、敵の動きを読む能力が優れており、その結果、戦争に勝利し続けました。これにより、彼は国王の信頼を獲得し、名将としての名声を築いたのです。

3.3 孫子の思想とその受容

孫子の思想は、彼の死後も長い間受け継がれ、後世の軍事指導者たちに多大な影響を与えました。彼の考え方は「兵法」の枠を超え、政治や商業、さらには心理学的な戦略にまで応用されるようになりました。特に、孫子の兵法は、戦略的思考や競争力の向上に寄与し、様々な分野での重要な教えとして受け入れられました。

また、漢代になると、孫子の兵法は公式な教育制度の一部となり、士大夫たちのための必読書として位置づけられました。このことからも、その理念が重要視され、多くの人々に影響を与え続けたことが分かります。特に、城を守り抜くための戦略や、外交における「戦わずして勝つ」アプローチは、さまざまなシーンで活用されるようになりました。

4. 孫子の兵法の成立要因

4.1 時代の要求と兵法の必要性

孫子の兵法が成立した背景には、戦国時代の厳しい状況が存在しました。各国の安全や発展を求める中で、戦争は避けられない現実であり、戦略的な思考が必要不可欠でした。国土を守り、強者と渡り合うための智慧として、孫子の兵法は実践的な価値を持ちました。

また、戦争そのものが大規模なものであったため、少数の兵士でも勝利を収めるための巧妙な戦略が求められました。孫子の兵法には、情報の収集や敵の動向を把握する方法、さらには戦闘名人を育成するための教育的な側面も含まれています。こうした「必要性」が兵法の成立を促したのです。

4.2 戦の技術革新と戦略の進化

戦国時代は、軍事技術が急速に進化した時代でもありました。騎兵や歩兵の使い方、武器の改良、戦闘における人員配置や地形の利用など、戦争のダイナミクスが変化していきました。これにより、優れた軍事戦略を持つことが勝敗に直結するようになりました。

孫子の兵法は、こうした技術革新と戦略の進化を背景にしており、その内容は常に最新の状況を反映しています。たとえば、彼は敵の心理や行動を読み取ることが重要であるとし、戦争における情報戦の重要性を早くから認識していたことが伺えます。このような時代背景が、孫子の兵法の成立の要因となっているのです。

4.3 孫子の兵法と先代の軍事理論

孫子の兵法は、先代の軍事理論の成果を継承しつつ、新たな視点を打ち出すことに成功しました。たとえば、彼は既存の戦術や戦略を分析し、それらの長所と短所を理解することで自身の理論を築き上げました。先代の軍事学者たちの知識を踏まえ、彼独自の理論を発展させたことが、大きな違いとなったのです。

また、孫子の兵法は一貫して実用性を重視しており、理論を単なる抽象的なものに留めず、実戦での適用可能性を追求しました。その結果、彼の兵法は実際の戦闘においても効果を発揮し、様々な場面での成功例を増やしていきました。こうした発展が、彼の兵法を不朽の名作として評価される要因となっているのです。

5. 孫子の兵法の受容と影響の拡大

5.1 孫子の兵法の普及

孫子の兵法は、彼の死後も幅広く受け入れられ、歴史を通じて多くの人々に読まれ続けました。特に、漢代以降、国家の官僚や軍事指導者たちに必読書として重視され、広く普及することとなります。その結果、孫子の教えは、世代を超えた学びの源として位置付けられるようになりました。

その後、宋代や明代を経て、江戸時代の日本においても彼の兵法は重視され、武士たちにより広められました。このような広がりは、孫子の兵法の内容が普遍的であり、時代や文化を超えた価値を持っているからです。また、その教えは、さまざまな場面での競争や対立を乗り越えるための手引きとして、多くの戦略的思考に影響を与えています。

5.2 孫子の思想が後世に与えた影響

孫子の兵法は、軍事だけでなく、経済や政治、人間関係に至るまで影響を及ぼしました。特に近代においては、ビジネス界における戦略的思考に大きな役割を果たしました。このように、孫子の兵法の考え方は、現代を生きる人々が直面する課題に対する解決策を提唱しています。

たとえば、孫子が強調する「敵を知り己を知る」ことは、ビジネスにおいても市場動向や競合他社の状況を把握するための基本的な考え方として広く受け入れられています。また、彼の教えがマーケティングや戦略経営に応用されることで、多くの企業が成功を収める要因となっていることも事実です。

5.3 日本における孫子の兵法の受容

日本においても、孫子の兵法は多くの武将や政治家に影響を与えました。平安時代や戦国時代、さらには江戸時代の武士たちがその教えを学び、戦略を練る際の指針としました。特に、戦国時代の武将である毛利元就や上杉謙信は、孫子の教えに沿った戦略を採用し、戦において成功を収めました。

また、近代においては、日本の軍事教育の中でも孫子の兵法が重要視され、古典的な軍事理論として再評価されています。その結果、現代のビジネスシーンでも孫子の教えが生かされる機会が増えており、さまざまな分野で戦略的アプローチとして以って多くの人々に受け入れられています。

6. まとめ

6.1 孫子の兵法の現代的意義

孫子の兵法は、古代に生まれた書物でありながら、現代においても価値を持ち続けています。競争が激化し続ける現代社会において、相手を理解し、戦略を立てて行動することの重要性はますます高まっています。そのため、孫子の兵法に書かれている教えは、戦争だけでなく、ビジネスや日常生活においても大いに応用できるものです。

特に、リーダーシップや組織運営においては、孫子の考え方が有益な指針となります。「戦わずして勝つ」というアプローチは、無駄な対立を避けるための有効な戦略であり、対話や協力の重要性を説いています。このような思想は、現代の多様な価値観を持つ社会においても、共感を呼ぶものです。

6.2 今後の研究の展望

孫子の兵法に関する研究は今後も続いていくでしょう。軍事戦略やビジネス戦略にとどまらず、文化や教育、心理学など、幅広い分野においてその適用可能性が探求されています。また、現代社会が直面しているさまざまな課題を解決するための新たな視点を提供できる可能性も秘めています。

さらに、国際的な視野で見る際にも、孫子の教えは異文化間の対話や理解の促進にも役立つことが期待されます。異なる背景や価値観を持つ人々との交流においても、孫子が説く「敵を知り己を知る」という思想は、相互理解を深め、より良い関係を築くための重要な要素となるでしょう。

このように、孫子の兵法は現代においても多くの示唆を与えており、今後の研究がさらに広がりを見せることを期待しています。古代の知恵が、いかにして現代社会においても活き続けることができるのか、その探求が続くことになりそうです。