古代中国の戦略思想として非常に著名な「孫子の兵法」は、今もなおさまざまな分野で活用されています。本書は、孫子の兵法の成文化とその伝承の過程、そしてこれがどのように現代に影響を与えているかを詳しく見ていきます。兵法の基本概念から始まり、成文化の過程、伝承の方法、さらにその意義と文化的影響を探り、最終的には現代における解釈と今後の展望について考えてみます。

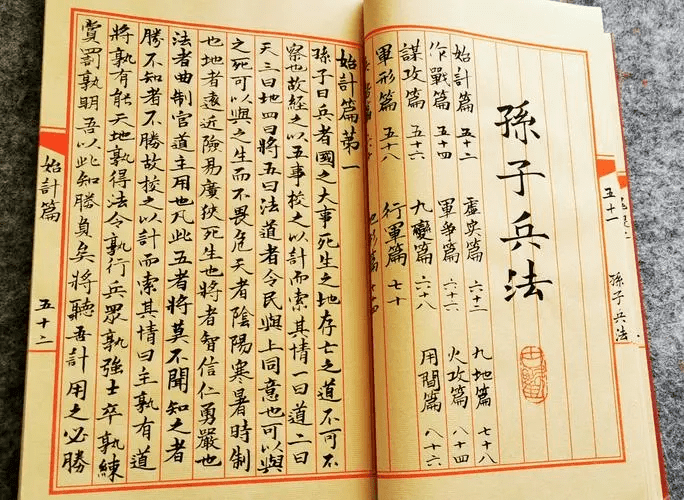

孫子の兵法の基本概念

孫子とは誰か

孫子、あるいは孫武は、春秋時代に生きた偉大な軍事戦略家であり、彼の存在は中国軍事史において重要な意味を持っています。彼の著作である「孫子の兵法」は、戦争や戦略、そしてリーダーシップの多くの側面に光を当てたものであり、今でも世界中で読まれています。孫子は、中国南部の現在の山東省に生まれたとされ、「兵法の祖」として尊敬されています。その教えは、単なる戦争の技術に留まらず、心理や社会の動向、さらにはリーダーとしての資質についても触れているのが特徴です。

孫子の生涯については多くの伝説や逸話がありますが、その多くは歴史的な事実に基づいているとは限りません。特に、彼の名が知られるようになったのは、彼が仕えた呉の国での戦争において、数々の勝利を収めたことが大きな要因です。彼の戦略や戦術は、当時の兵士たちにとって新しい概念をもたらし、以降の軍事学に大きな影響を与えました。

孫子についての理解は、彼の兵法を学ぶ上で欠かせない要素です。彼が強調したのは、戦争は単なる力の競争ではなく、知恵と策略の勝負であるということです。それゆえ、忠実に兵法を学び、適用することが重要であると彼は説いています。

兵法の定義

「兵法」とは、戦争や戦略に関連する理論や実践を指しますが、特に孫子の兵法においては、戦争の準備から戦術、そして戦後の処理に至るまでの全体的な枠組みが示されています。孫子は、戦争を単に敵を打倒する行為としてだけではなく、戦わずして勝つことが最も理想的であると説いています。この考え方は、後の軍事戦略にも大きな影響を与えることとなります。

孫子の兵法には、「全体を知り、敵を知ることで、百戦百勝を達成する」という有名な教えがあります。これは、知識と情報がいかに重要であるかを強調しています。現代のビジネスやスポーツにおいても、競争相手を正確に分析することが成功の鍵となるのは、この考え方が根底にあるからです。

さらに、孫子の兵法では、戦術だけでなく、兵士の士気や戦術の適用に関する理論も含まれています。これは、リーダーシップの重要性を示唆しており、組織の運営においても役立つ知見となっています。

孫子の兵法の重要性

孫子の兵法は、ただの軍事書にとどまらず、自己啓発やビジネス戦略としても広く受け入れられています。彼の教えは、リーダーシップやコミュニケーションの技術としても有用であり、個人や組織が直面するあらゆる状況に適用可能です。特に、「勝つためにはどうすればよいのか」という問いに対する答えが、さまざまな形で現代においても利用されています。

また、孫子の兵法は、単に戦争に限らず、霊的、社会的、文化的な面での成長を目的としています。競争が激化する現代社会では、孫子の兵法がビジネスにおける戦略、営業の手法、人間関係の構築など、あらゆる場面で役立つ教訓を提供しています。例えば、マーケティングの戦略やビジネスモデルの構築などにおいても、孫子の考え方を参考にする企業が多いです。

このように、孫子の兵法の重要性は、歴史的背景を越えて現代に生き続けています。その教えは、リーダーから個人まで、多くの人々に影響を与え続けていることがその証拠でしょう。

孫子の兵法の成文化の過程

成文化の背景

孫子の兵法の成文化は、春秋戦国時代という動乱の時代背景の中で行われました。この時期は、中国の各国が相互に争い合い、数多くの戦争が繰り広げられました。それゆえ、軍事戦略の理論が必要とされ、孫子はそのニーズに応える形で兵法を編纂しました。この時代はまた、文化や思想が花開いた時でもあり、彼の考え方は当時の知識人たちに大きな影響を与えました。

孫子の兵法が成立した背景には、様々な戦闘スタイルや戦術が存在したことも影響しています。各国の将軍たちは、勝利を収めるために日々新しい戦略を模索し続けました。そこに、孫子は理論的な枠組みを提供することで、彼自身の経験を体系化しました。このような背景が、孫子の兵法を成文化する必要性を生んだのです。

また、孫子の兵法は単に軍事的な教訓のみならず、政治的な巧妙さや人間心理に関する洞察も盛り込まれています。これにより、彼の著作は、戦略的思考の基本とも言える内容を含んでいます。このような多面的な視点が、兵法の成文化を可能にした要因の一つです。

成文化の具体的な時期

「孫子の兵法」の成立時期には諸説ありますが、一般的には紀元前5世紀から紀元前4世紀頃とされています。この時期、孫子は自身の経験を基に、戦術や戦略に関する知識を整理し、書物としてまとめ上げました。初めは口伝えで広まりましたが、やがて文書として残り、後世に受け継がれることとなります。

孫子の兵法は、成立後まもなくしてから経典として扱われるようになり、軍事教育において重要な位置を占めるようになりました。また、漢代には「孫子の兵法」が官吏の教科書として用いられ、より多くの人々に知識が広められました。

このように、具体的な成文化の時期を経て、孫子の兵法は次第に普及し、各時代の軍事戦略や思想に大きな影響を与えることになります。その後の時代を通じて、孫子の教えは中国だけでなく世界中で広がり、その根本的な概念が様々な形で応用されています。

主要な文献とその影響

孫子の兵法以外にも、同じ時代やその後の時代に書かれた兵法書が存在しますが、孫子の兵法はその中で特異な地位を占めています。後世の軍事学や戦略理論に多大な影響を与え、特に「三十六計」などの中国の古典兵法書にその知恵が引き継がれました。また、西洋では、ナポレオンやクラウゼヴィッツをはじめとする多くの軍人たちにインスパイアを与えています。

具体的には、孫子の兵法は、第二次世界大戦中のアメリカ軍の戦略にも影響を与えたと言われています。文献の中にある「勝つためには戦わないことが最善」という教えは、多くの現代の軍事戦略にも通じる考え方として取り入れられています。また、ビジネス分野においても、競争を制するための戦略やマーケティング手法において「孫子の兵法」の教えが幅広く応用されています。

このように、孫子の兵法はその成文化を通じて、歴史的な枠を超えて多くの人々に影響を及ぼす存在となりました。文献や教育、ビジネスにおいても、彼の知恵が活用されることが多く、その持つ普遍的な価値が引き継がれています。

伝承の方法と手段

口伝と書物の役割

孫子の兵法の伝承には、主に二つの方法が存在しました。一つは口伝えによるもので、これは孫子の教えが直接弟子や部下に伝えられる形で行われました。当時の教育や情報伝達の中心は口伝であったため、孫子の周辺には彼の兵法を学ぼうとする多くの人々が集まりました。その中での討論や実践が、教えの理解を深めました。

もう一つは、書物による伝承です。「孫子の兵法」は、書物として残されたことで、時間や距離を越えて多くの人々にその教えが伝わることとなりました。特に、漢代以降は、この書物が官僚教育の一部として取り入れられ、多くの人々が親しむようになりました。したがって、書物の存在は、孫子の兵法が後世に継承される大きな要因となりました。

実際、書物としての伝承は、時を経てさまざまな解釈や注釈を生み出しました。「孫子の兵法」を学ぶ際、さまざまな古典や解説書と相まって、その深い知識を学ぶことができるようになっているのです。文献として残されたことで、孫子の教えは現在の私たちにも容易に学ぶことが可能となっているのです。

教育機関での伝承

「孫子の兵法」は、教育機関においても重要な教材として位置づけられています。特に、中国では歴代の王朝において、軍事学校や官僚学校で兵法が教えられ、その中に孫子の兵法が組み込まれていました。このようにして、孫子の教えは戦略家やリーダーの育成に貢献し、軍事教育の柱となったのです。

この教育機関での伝承は、実践的な学びを重視しており、兵法の理論を実戦で活用することを目的としていました。例えば、戦争シミュレーションや演習などを通じて、学生たちは孫子の教えを生かした戦略を練習し、実際の戦闘での活用法を習得しました。このような教育の場は、孫子の兵法の理解を深めるだけでなく、将来の指導者たちが「兵法に通じる」人物となるための土台を築く役割も果たしました。

近年では、ビジネススクールやリーダーシップセミナーでも、孫子の兵法の教えが参考にされています。戦争や戦略だけでなく、ビジネスや人間関係においても通じる知恵が多く含まれているため、教育機関における伝承はますます重要なものとなってきています。

孫子の兵法の現代における適用

現代においても、孫子の兵法の原則は様々な分野で適用されています。特に、ビジネスの世界では競争が常に存在し、成功するためには優れた戦略が求められます。そのため、多くの企業が孫子の教えを取り入れ、戦略的思考を発展させようとしています。例えば、マーケティング戦略や競合分析において、孫子の兵法の実践が見られることが多く、優れた戦略が競争優位につながっています。

また、スポーツ界でも孫子の兵法の教えが応用されています。競技においても、相手チームの戦略を理解し、自チームの強みを最大限に活かすことが求められます。このような視点は、孫子の「敵を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉に象徴されています。コーチや選手たちは、戦略を立てる際にこの教えを思い出し、実践に活かしています。

さらに、自己啓発や人間関係の構築にも孫子の兵法が活用されています。例えば、効果的なコミュニケーションや交渉のスキルを磨くために、孫子の理論を学び取ることで、より良い人間関係を築く手助けをしています。このように、現代社会においても孫子の兵法は広く利用されており、その価値は変わらず高いものとなっています。

兵法の意義と文化的影響

軍事の文脈における意義

孫子の兵法は、軍事戦略に関しての根本的な教訓を提供しています。彼の教えは、単に戦争を勝ち抜くための方法論に留まらず、戦争そのものを避けるための知恵とも言えます。この考えは、現代においても意味を持ち、軍事的な対立が避けられる場面が増えていることから、非常に価値のあるものであると言えます。

特に、孫子は「戦わずして勝つ」という概念を強調し、戦争を回避するためにはまず情報を集め、相手の動きを理解することが重要であると説きました。これは現代の外交や国際関係、さらには軍事戦略においても活用されており、戦争のリスクを最小限に抑えるために必要な知恵とされています。

歴史上、孫子の兵法を学んだ将軍たちが数多くの勝利を収めてきたことからも、その教えが持つ実践的な意義は明らかです。彼の教えは、ただの理論にとどまらず、多くの軍人たちによって実際の戦いに応用されてきたことが、その地位を確立する要因となりました。

商業や政治への応用

軍事以外にも、孫子の兵法は商業や政治の分野でも大きな影響を及ぼしています。ビジネスの世界では、競合相手と戦うための戦略やマーケティングの手法に多くの理論が取り入れられています。特に、競争が激しい市場環境では、孫子の教えが非常に有効です。

例えば、企業が新製品を市場に投入する際に、孫子が説いた「敵を知り、己を知る」という考え方が実践されています。市場調査を通じてターゲット顧客や競合の動向を把握し、それに基づいた戦略を打ち出すことで成功を収めることが可能です。また、他社との提携を考える際にも、相手の強みや弱みを理解することは決定的な要因となります。

政治の分野でも、孫子の兵法は戦略的思考を養うための重要な教訓となっています。特に交渉や合意形成において、相手の立場を理解し、自分の主張を効果的に伝える手法は、孫子の教えに根ざしています。このように、孫子の兵法の考え方は、軍事、商業、政治においても広く応用され、その影響を及ぼしています。

日本における孫子の兵法の影響

日本においても、孫子の兵法は歴史的に重要な影響を与えてきました。特に中世時代以降、多くの武士や軍人たちがこの書を学び、実践に活かすことで日本の戦国時代を生き抜きました。日本の武士文化には、孫子の兵法の教えが潜在的に影響を与えていたと言えるでしょう。

具体的には、戦国時代の武将たちが孫子の兵法を取り入れた事例が多数存在します。特に、織田信長や豊臣秀吉といった有名な武将たちは、孫子の教えを参考にしながら戦略を構築していきました。その結果、彼らは数々の戦闘で勝利を収め、日本を統一するに至ります。

さらに、江戸時代に入ると、孫子の兵法が武士教育の一環として広まりました。武士は、単に戦術や戦略を学ぶだけでなく、道徳や倫理についても孫子の教えを通じて養われました。このことは、日本の武士道に通じる理念を形成し、以降の日本文化にも影響を与える要因となりました。

まとめと今後の展望

孫子の兵法の現代的解釈

現代において、孫子の兵法は様々な形で解釈されています。ビジネス、政治、自己啓発など、さまざまな分野でその教えが生かされており、古典的な知識としてだけではなく、現代の課題を解決するための有力なツールとされているのです。特に、競争社会においては、その知恵が新たな戦略や思考を生むための基礎となることでしょう。

孫子の兵法が現代においても重要な理由の一つに、その普遍性が挙げられます。人間関係やビジネス、政治など、あらゆる場面で直面する課題に対して、孫子が提供する様々な知恵や洞察が、今もなお役立つのです。このことから、彼の教えは私たちの生活に密接に関連したものであると言えます。

さらには、現代社会における競争の激化や情報化に伴って、孫子の兵法は新たな解釈や適用方法が求められるようになっています。このような新しい解釈が、今後のビジネスや国際関係においてますます重要になってくるでしょう。

将来の研究課題

将来的には、孫子の兵法に関するさらなる研究が必要とされています。特に、現代の文脈での応用については、まだまだ探究の余地があります。企業戦略や国際政治における具体的な活用事例を深めることで、孫子の兵法の独自性や価値をさらに掘り下げていくことができるでしょう。

また、教育機関における孫子の兵法の教えをどのように効率的に伝えるかという課題も重要です。特に若い世代に対して、彼の教えがどのように現代に生かされるのかを伝えることで、より深い理解と実践が促されるはずです。このような取り組みがあれば、将来のリーダーたちが孫子の教えをより深く体得し、実践できる土台を築くことができるでしょう。

孫子の兵法を活用した新たな戦略の模索

最後に、孫子の兵法を基にした新しい戦略の模索が続いています。そのためには、彼の教えを参考に現代の状況に即したアプローチを考えることが求められます。柔軟な思考と適応力が試される現代において、孫子の知恵は引き続き重要な役割を果たすことが期待されます。

孫子の兵法は、歴史的な背景を持ちつつも時代を超えて多くの人々に影響を与え続けています。今後の研究や実践を通じて、その教えが新たな形で現れることを期待したいものです。孫子の兵法は、未来に向けても決して色あせることのない知恵と戦略が詰まった書であると言えるでしょう。