孫子の兵法は、中国の古代戦略思想の代表的な文献であり、戦争の理論とその応用についての深い洞察を提供しています。この書物は、軍事のみならずビジネスや政治など多様な分野においても影響を与えてきました。本記事では、孫子の兵法の戦略理論、実際の戦闘事例、そして現代における応用について詳しく探ります。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と背景

孫子は、紀元前5世紀ごろの中国、春秋時代に生きていたとされています。彼は、当時の戦国時代における戦略家であり、国を守るための知恵を集大成しました。彼の本名は「孫武」といい、戦の神でもある彼の生涯は、激動の時代にあった兵士や指導者たちに深く影響を与えました。いくつかの伝説によると、孫子はもともと呉の国で仕官し、この国が多くの戦争を経て強大になった際の戦略を考案し、その名を馳せたと言われています。

孫子の兵法が書かれた背景には、当時の中国北部の紛争や国家間の争いがありました。戦争は単に力や兵力の差で勝敗が決まるものではなく、戦略や情報、時勢を見極める能力が重要であることを彼は理解していました。彼の教えは、単なる戦術の指示ではなく、総合的な思考と柔軟性を重視しています。

孫子の兵法は、彼自身の経験や観察を基にしたものであり、今もなお多くの指導者や戦略家に読まれ続けています。その普遍性と深遠さは、時代や文化を超えた普遍的な価値を持っていることを示しています。

1.2 兵法の基本概念

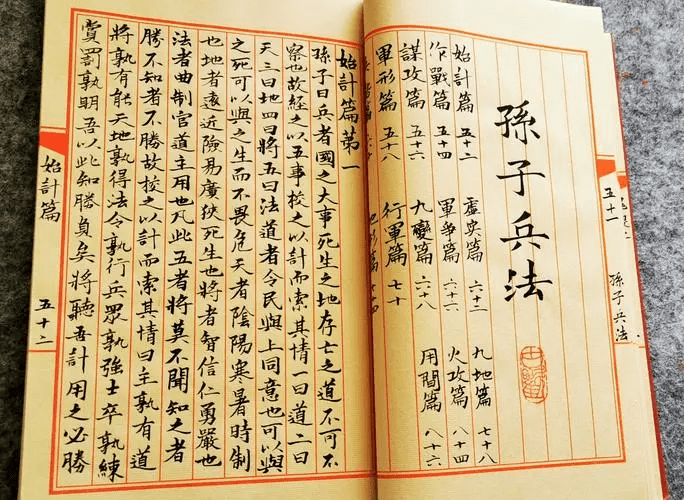

孫子の兵法にはいくつかの基本概念があり、その中でも「道」、「天」、「地」、「将」、「法」の五つが特に重要視されています。これらは戦争において勝利を収めるために必要な要素で、それぞれが戦略の構築に寄与します。「道」とは、国家や指導者と民衆の間の信頼関係を表し、志を同じくすることが重要です。「天」や「地」は、環境や地形、気候などの自然条件を意味し、これらを理解することで戦闘の有利不利が決まります。

また、孫子は「戦は急なものではなく、計画によって勝利が決まる」と強調しています。即時の反応よりも、事前に計画し準備することの重要性を教えており、これは現代においても非常に有用な考え方です。特にビジネスやリーダーシップにおいては、計画と準備が成功の鍵を握っています。

さらに、孫子の兵法は「形と影」の概念にも触れています。形とは、実際に戦う兵力や兵器を指し、影は情報や心理戦を意味します。この二つのバランスを考えることで、戦局を優位に進めることができるのです。彼は、物理的な力だけでなく、敵の心や状況を読み解くことの重要さを説いています。

1.3 孫子の兵法の影響

孫子の兵法は、古代中国のみならず、世界中の戦略やリーダーシップに広く影響を与えてきました。特に日本の武士道や欧米の軍事戦略においてもその思想が取り入れられ、多くの著名な指導者たちがその教えを実践してきました。ナポレオンやアメリカの軍事指導者たちも、孫子の兵法に学び、戦争における戦略的思考を深めたことが知られています。

また、孫子の兵法はビジネスの世界にも強い影響を及ぼしています。現代の経営者やビジネスリーダーたちは、競争市場において自社を勝利に導くために、孫子の教えを参考にすることが多いです。特に市場調査や競合分析において、「敵を知り自を知る」といった考え方が実践されています。

さらに、孫子の兵法は、政治戦略や国際関係においても重要な役割を果たしています。国家間の交渉や対立において、情報戦や心理戦が重要であることを彼は早くから見抜いており、現在の国際政治においてもその知見は生かされています。孫子の兵法は、時代を超えて人々の思考に影響を与え続けているのです。

2. 戦略理論の核心

2.1 戦略と戦術の違い

戦略と戦術は、軍事に限らず多くの分野で用いられる重要な概念ですが、これらは異なるものです。戦略とは、戦争全体の計画や方針を指します。具体的には、長期的なビジョンを持ち、リソースや情報を駆使して目標を達成するための枠組みを設計することです。一方、戦術は、その戦略を実行するための具体的な行動や手段を指し、連携や判断力が求められます。

孫子は、「戦略は大局を見て握るものであり、戦術は細部において反応すべきだ」と述べています。実戦においては、長期的な戦略に基づいて戦術を練り、状況に応じてそれを柔軟に変える能力が必要です。このように、戦略と戦術は切り離せない関係にあり、成功するためには両者をうまく統合することが求められます。

たとえば、企業におけるマーケティング戦略は、全体的なビジョンを描くものですが、その中には具体的なキャンペーンやプロモーション活動といった戦術も含まれます。成功する企業は、長期と短期の視点を融合させながら、競争の中で勝ち残っているのです。

2.2 孫子の兵法における情報戦

情報戦は、孫子の兵法において非常に重要なテーマです。彼は「情報は戦争の真の武器である」と言い、敵の動きや意図を知ることが勝敗を分ける要因だと強調しました。戦場では、情報の収集と分析が行動の根幹を成すため、勝利を収めるためには情報優位を確保しなければなりません。

孫子は、敵の意図を探るための偵察やスパイ活動の重要性を強調しています。これにより、敵の動きを未然に察知し、適切な方策を講じることが可能となります。例えば、ある戦術的な状況においては、敵隊の配置や補給線の状況を把握することが、迅速かつ効果的な攻撃の機会を与えます。

また、情報戦は単に敵の情報を収集するだけではなく、自らの情報をいかに隠すかも重要です。相手に誤解を与えることで、策略を用いて勝利を得る手法は、古今東西問わず様々な場面で見られます。ビジネスにおいても競合他社の情報を的確に捉え、自社の戦略を練ることは、成功するための要となります。

2.3 敵を知り自を知ることの重要性

孫子は、「彼を知り己を知る者は百戦して危うからず」と語っています。これは、敵の状態を把握し、自分自身の強みと弱みを理解することで勝利を得るという教えです。この考え方は、戦争に限らず、あらゆる競争の場面で通じるものです。

戦局を分析することで、柔軟な対応が可能になります。敵に対して適切な対策を講じるためには、その動向や戦力を正確に把握する必要があります。逆に、己を知らなければ、自分の弱点を突かれるリスクが高まります。このような考え方は、リーダーシップの観点からも重要です。自身の長所や短所を理解することで、チームの適切な役割分担が可能になります。

また、ビジネスの場でも同様です。競合との比較だけでなく、自社の強みや市場での立ち位置を理解することが、効果的な戦略を築く鍵となります。顧客のニーズを的確に把握し、それに応じた製品やサービスを提供することが、成功への一歩になります。孫子の教えは、未だに多くの人々に影響を与えているのです。

3. 戦闘事例の分析

3.1 古代戦闘における孫子の兵法の適用

孫子の兵法は、古代の戦闘に多くの実例をもたらしました。彼の理論は、実際にどのように戦争で適用されたかを考えると、古代中国の数多くの戦闘における成功例が挙げられます。例えば、呉と楚の戦いでは、孫子の理論を基にした情報戦や奇襲の戦術が見事に成功を収めました。

この戦いでは、孫子の兵法に基づく巧妙な計画が展開され、敵の動きを事前に見抜くことで、呉軍は奇襲を仕掛けました。この戦法により、敵の意表を突き、戦闘を有利に進めることができたのです。このように、孫子の教えが実際の戦闘で如何に効果を発揮したのかを知ることは、彼の理論の信頼性を高める要因の一つです。

また、孫子は戦いにおいて「必ず勝てる場所で戦え」とも教えています。この理念に基づき、古代の指導者たちは敵との戦闘を避ける時間を見計らって、自軍に有利な状況を作り出す方法を選ぶことが多かったのです。結果として、戦わずして勝利を収める場合もあったと伝えられています。

3.2 三国時代の実践例

三国時代は、中国史の中でも特に孫子の兵法が実践された時代です。曹操、劉備、孫権の三者がそれぞれ異なる戦略で戦争を繰り広げましたが、孫子の教えが色濃く反映されています。特に、孫権の指導下にあった呉軍は、孫子の兵法を活用して数多くの勝利を収めました。

有名な赤壁の戦いでは、孫権と劉備が連携し、曹操の大軍に立ち向かいました。この戦いでは、孫子の教えに基づいて風向きを利用した火攻めが成功し、曹軍を敗北させました。これは、戦略的思考がいかに戦局を変化させるかを示す良い例です。

また、三国志の中では、劉備が孔明(諸葛亮)の助言を受けて行動したシーンも、孫子の「自を知り、敵を知る」という教えの影響を受けています。彼は孔明と共に敵情を分析し、適切な時期に攻撃を仕掛ける判断を下しました。このように、三国時代は孫子の兵法が数多くの戦闘で具体的に表現された時代でもありました。

3.3 近代戦争における考え方の影響

孫子の兵法は、近代戦争においてもその理論が生かされています。特に、20世紀の二度の世界大戦や冷戦時代において、彼の教えは多くの軍事指導者にとって指針となりました。特に情報戦や心理戦の重要性が見直され、孫子の教えが再評価される場面が増えました。

また、近代戦争では、従来の兵器と新たな戦略の組み合わせが求められるようになり、孫子の「戦は数でなく戦術だ」という考え方が特に強く表れました。例えば、アメリカのゲリラ戦における「火のない戦闘」がその一例です。敵の動きを利用した戦闘スタイルは、まさに孫子の兵法の実践例と言えるでしょう。

さらに、情報技術の進展に伴い、現代戦争では情報収集と分析がますます重要視されるようになっています。これについては、孫子の兵法の「情報戦」や「形と影」の概念がそのまま現代に通じるものとして多くの研究者や軍事戦略家が引用しています。これからの戦争や競争においても、孫子の教えはますます重要な位置を占めることでしょう。

4. 孫子の兵法の現代への応用

4.1 ビジネス戦略への応用

孫子の兵法は、ビジネス戦略にも大きな影響を与えています。現代の企業経営者たちは、競争の激しい市場で成功を収めるために、孫子の教えを意識しています。彼の「敵を知り、自を知る」哲学は、マーケティング戦略や企業のリーダーシップにおいても重要な考え方です。

具体的には、市場調査を行い、顧客のニーズを正確に把握することで、自社の強みを生かした製品やサービスを提供することが可能になります。さらに、競合他社の動向を常に監視し、彼らの成長や失敗から学ぶことは、競争優位を維持するための基本となります。多くの成功企業は、孫子の教えを反映したアプローチを採用し、結果として市場での地位を確立しています。

また、企業内のチームマネジメントにも孫子の兵法が応用されています。効果的なチーム編成や役割分担を行うことは、戦局によって有利に働きます。特に、社員一人一人のスキルや性格を理解し、適切な役割を与えることは、ビジネスにおいても「戦いの巧妙さ」となるのです。

4.2 政治戦略における利用

政治の世界でも孫子の兵法が活用されています。特に外交や国際関係において、彼の理論は国家の方針を決定する上で欠かせない参照となっています。政界での交渉、戦略的な同盟の形成、そして対立の管理に関して、孫子の考えが現代の政治家たちにとっての指針となっているのです。

例えば、国際的な交渉においては、相手国のニーズや動機をしっかり把握し、その情報を分析することが重要です。それによって、党内外の反応を考慮しつつ、最適な交渉戦略を立てることができるでしょう。孫子の「情報は力なり」という言葉が示すように、情報を制する者が外交を制するのです。

また、政治戦略は時に「戦争」を意識することも必要です。これは、物理的な軍事力ではなく、むしろ経済制裁や国際的な孤立を通じて敵国に圧力をかける手法です。このような戦略は、孫子が教えた「戦わずして勝つ」という精神に根ざしています。現代の政治の舞台でも、彼の思想は生き続けているのです。

4.3 一般社会への影響

孫子の兵法は、一般社会においても様々な形で影響を及ぼしています。特に教育や自己啓発の分野では、孫子の教えが多くの人々にとっての指針となっています。例えば、競争心を養うことで自分自身を高める手法や、成功のための計画的なアプローチは、多くの学びに通じているものです。

自己成長の観点からも、「敵を知り自を知る」という考え方は非常に有効です。自分自身の目標や価値観を明確にし、外部の環境や他者の意見を適切に分析することで、より良い決断を下す手助けになります。これは、ジャーナルやフィードバックを通じて自己評価を行い、改善点を見つけるプロセスと類似しています。

また、孫子の教えは、日常生活の中でも応用可能です。人間関係やビジネスの場面での意思決定において、合意を得られる戦略的アプローチや、問題解決のための課題解決手法として活用されることが多くあります。これにより、円滑な人間関係を築くことができ、社会全体の調和に貢献するでしょう。

5. 孫子の兵法に関する批評と評価

5.1 学術的視点からの評価

孫子の兵法は、多くの学術的研究の対象となり、その影響力について研究者たちが様々な視点から分析を行っています。歴史学や戦略学の分野では、彼の教えがいかに成功を導いたのか、また逆に失敗の要因としてどう扱われたのかを詳しく探求しています。このような研究は、孫子の教えに根ざした多数の戦略やアプローチが、現代においても依然として普遍的な価値を持つことを証明しています。

特に、兵法が強調する心理戦や情報戦の重要性は、現代社会においても重要な要素として評価されています。特にデジタル時代の情報社会では、情報の取得とその扱い方が競争の鍵を握っており、孫子の「情報は力なり」という教えはますます relevanceを増しています。これにより、孫子の兵法は単なる古典的な戦略書ではなく、現代社会においても有効な実用書となることが理解されています。

また、孫子の兵法は単に戦争における戦略に留まらず、その背後にある哲学的な視点にも再評価の動きがあります。彼の思想は、自己理解、調和、そして環境への適応が成功のための鍵であることを示唆しており、これがビジネスや教育など様々な分野に影響を与え続けている理由となっています。

5.2 文化的価値とその継承

孫子の兵法は、中国文化において非常に重要な位置を占める文献であり、その価値観は長い歴史を通じて受け継がれてきました。孫子の教えは、単なる戦争のための技術だけでなく、リーダーシップや組織の運営にも関連した哲学を提示しています。これが、中国の士族やビジネス界においても強く根付いている理由です。

中国の武道や武士道においても、孫子の教えは重要視されています。武道の精神は戦いの技術だけでなく、自己制御や思いやり、そして倫理を重視しており、孫子の兵法もこのような価値観と共鳴しています。多くの現代の武道家は、孫子の教えを実践の基盤とし、それを通じて自己成長や精神的な理解を深めています。

また、孫子の兵法は、映画や文学などの文化作品にも大きな影響を与えています。多くの作品で、彼の教えがキャラクターの決断や行動に反映され、視聴者や読者に対して深いメッセージを伝えています。このように、孫子の教えは文化的文脈の中で生き続け、次世代の人々に影響を与え続けています。

5.3 孫子の兵法に対する現代の視点

現代において、孫子の兵法は依然として多くの注目を集め続けていますが、批判的な視点からも議論されています。特に、彼の教えが戦争や争いを助長する可能性について懸念を示す声も存在します。戦争の倫理や暴力の防止といった側面から、孫子の兵法がどのように扱われるべきかに関する議論が進行中です。

また、彼の教えが直接的に戦争の実践に結びつくことへの警戒も見られます。戦争を回避し、平和を重視する姿勢が今日の社会では求められているため、孫子の兵法を単なる軍事の知恵として扱うのではなく、他の価値観と調和させる必要があります。現代の人々は、孫子の哲学を通じて、戦略的思考や人間関係の構築を促進することがその本来の意義だと考えています。

以上のように、孫子の兵法は歴史的な遺産として評価されている一方で、その活用方法については今後も議論が続くことでしょう。このようなダイナミックな理解は、彼の教えが生きた過去と未来においても重要な課題であることを示しています。

終わりに

本記事では、孫子の兵法における戦略理論と実際の戦闘事例、さらには現代への応用について詳しく探りました。彼の教えは、古代の戦争にとどまらず、ビジネスや政治、そして日常生活の様々な場面においても重要な指針となっており、その影響は計り知れません。

今後も孫子の兵法が持つ知恵を生かし、現代の課題にどのように応用していくかが重要なテーマとなるでしょう。彼の教えは、私たちに戦略的思考の重要性と、柔軟で適応力のあるアプローチを促しています。これからも、孫子の兵法から多くを学び続けることができるでしょう。