孫子の兵法は、中国古代の戦略書であり、今なお多くの人々に影響を与えています。この書物が描いているのは、単なる軍事戦略にとどまらず、中国文化の中心的な価値観や倫理観を反映しています。この文章では、孫子の兵法を通じて見える中国の文化的価値観について、さまざまな角度から深掘りしていきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と背景

孫子(そんし)、本名は孫武(そんぶ)、は春秋戦国時代に生きた軍事戦略家であり、彼の生涯は謎に包まれています。ただし、彼が魏の国で生まれ育ったとされ、当時の戦乱の時代において数多くの戦争を経験したことは知られています。孫子自身が、戦争の実践者としての経験を元に「孫子の兵法」を執筆したということは、とても重要なポイントです。彼はただの理論家ではなく、実際の戦場を知る者として、具体的に役立つ教訓をまとめました。

孫子が生きた時代は、多くの国家が犠牲を払って拡大競争を繰り広げていた時期です。数多くの戦いと権力争いが人々の生活に大きな影響を与えていました。こうした背景の中で、彼は戦略と戦術についての深い洞察を得ることができたのです。これは、孫子の教えが単に戦争に関するものでなく、当時の社会の価値観を映し出していることを意味しています。

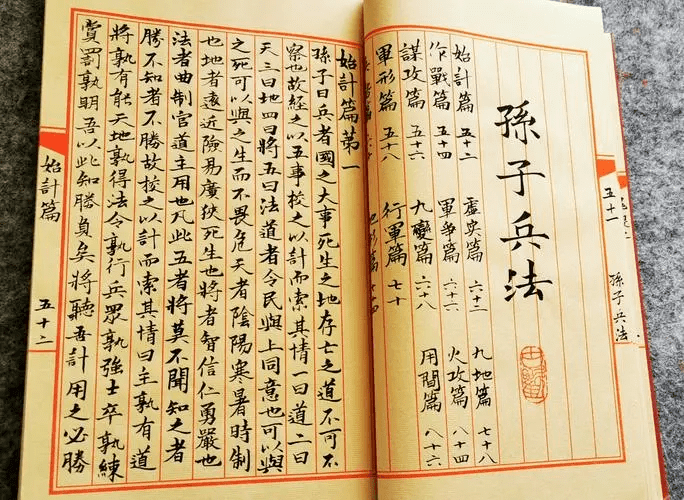

1.2 兵法書の基本構成

「孫子の兵法」は、全13篇から成り立ち、それぞれの篇ごとに戦略や戦術についての特定のテーマが取り扱われています。たとえば、「始計」篇では、戦争を始める前の準備や計画について述べられ、戦争に勝つためにはまず詳細な計画が必要であると教えています。また、「攻撃」篇では、敵を制圧するための最良の方法について考察しています。これら全篇が緊密に結びつき、互いに補完し合っています。

この書は、「戦わずして勝つ」や「勝利は戦争の目的ではない」といった基本的な教訓を強調しています。これらの言葉は、単に軍事にとどまらず、現代のビジネスや人間関係においても重要な指針となります。本書が千年以上にわたって読み継がれているのは、この普遍性に起因しています。

1.3 孫子の兵法の重要性

孫子の兵法は、ただの戦略書ではなく、日常生活やビジネスにおいても使える教訓が詰まっています。たとえば、「状況を理解し、柔軟に対応すること」が重要であるという教えは、ビジネス界の戦略家にも影響を与えています。現代においても、競争が激しい市場の中でどのようにして成功を収めるかについてのヒントが読み取れます。

また、「知己知彼」つまり「自分と相手を知る」ことは、友人関係や職場の同僚との関係にも役立ちます。この教訓は、戦争の場面に限らず、人間関係においても重要な理解を深める手助けとなります。そのため、孫子の兵法が単なる古典的な文献ではなく、現代においても価値のある指針として考えられるのです。

2. 戦略と戦術の相違

2.1 戦略の定義と意義

戦略とは、目的を達成するための全体的な計画や方針を指します。孫子の兵法においては、戦略は敵を打ち破るための全体的なビジョンや長期的なプランに当たります。これは、単に一戦を勝つためではなく、全体の戦争勝利につなげるための枠組みです。戦略がしっかりしていることで、複雑な状況にも柔軟に対応できるのです。

戦略が重要である理由は、戦場の状況が常に変化するからです。たとえ瞬時に決断を下す必要がある場合でも、全体の戦略に基づく判断があれば、より理にかなった選択が可能となります。このように、戦略は単なる戦闘の技術にとどまらず、リーダーシップや意思決定の根幹を成す要素となります。

2.2 戦術の役割と実践

対して、戦術は戦略を実行するための具体的な手法や行動を指します。具体的には、敵に攻撃を仕掛ける際の動きや、特定の状況における具体的な行動指針を含みます。たとえば、敵の弱点を突くための奇襲や、逆に自軍の防御を固めるための方法などが挙げられます。孫子は「戦術は状況に応じて変化すべき」と教えており、柔軟な思考が求められます。

戦術と戦略は密接に関連しています。効果的な戦略があってこそ、良い戦術が活きてくるのです。例えば、企業のマーケティング戦略においても、长期的な目標やブランド価値を管理するための戦略があり、その戦略を実現するための日々の広告キャンペーンやアプローチが戦術として位置づけられます。戦術が戦略に適合することで、より効果的な結果が得られるのです。

2.3 孫子の戦略的アプローチ

孫子の兵法においては、戦略的思考が非常に重要視されています。例えば、彼は「敵を知り己を知っていれば、百戦して危うからず」という言葉を残しています。これは、敵の状況や動きを理解し、同時に自らの状況を正確に把握することが、勝利の鍵であることを示しています。

また、孫子は「正面からの戦闘は愚か者のすること」とも述べています。これは、無駄に敵と直接対決するのではなく、知恵や策略を駆使することが大切であると教えています。このようなアプローチは、戦略と戦術の違いを深く理解し、どちらも重要であると考えさせます。

3. 孫子の兵法と中国の道徳観

3.1 「善戦と道義」

孫子の兵法には、「戦争は避けるべきものである」という道徳的な立場が強く反映されています。彼は、戦争はいつでも最後の手段と考え、できる限り交渉やその他の手段で問題を解決することを奨励しています。この姿勢は、中国文化において非常に重要な価値観である「和」の概念と一致しています。

具体的な例として、孫子は戦争における重要な勝利は敵を倒すことではなく、敵の意志を屈服させることだと教えています。これは、相手の命を奪うことなく勝利を得ることが、真の勝負であるという考え方を示しています。こうした「善戦」の価値観は、今日の国際関係や外交にも影響を与えており、戦争を回避するための対話と協調の重要性が強調されています。

3.2 武力と知恵のバランス

孫子の兵法では、単に武力による力ではなく、知恵や策謀を駆使することで勝利を収めることが重視されます。彼は「兵は詭道なり」と述べており、戦争とは常に計略や策略によって勝敗が決まるものであると教えています。この点は、中国の古典的な哲学とも密接に結びついており、特に Dao(道)や De(徳)のコンセプトと共鳴しています。

武力と知恵のバランスが求められるのは、戦争だけにとどまりません。この考え方は社会生活やビジネス、さらには人間関係においても重要です。例えば、ビジネスの現場で成功を収めるためには、単に競争相手を排除するのではなく、智恵や人間関係を重視するアプローチが求められることが多いのです。

3.3 戦争における倫理的視点

孫子の兵法では、戦争を行う際の倫理的な問題についても触れています。戦争の結果がもたらす影響について深く考え、無駄な犠牲を避けることが大切であるとされます。たとえば、無駄な戦いを避けて資源や人員を守ることこそが、戦争において倫理的なアプローチであるとされています。このような考えは、中国文化における人間の命を貴ぶ価値観とも一致しています。

戦争によって引き起こされる悲劇や、不幸な結果を想像し、それを避けるために戦略を立てることが重要です。孫子の教えは、現代においても多くの教訓を提供しており、倫理や道徳を考慮した戦略的思考は、どのような場面においても重要です。

4. 孫子の教えと現代社会

4.1 ビジネスにおける応用

孫子の兵法は、現代のビジネス界においても多くの応用が可能です。戦略的思考や問題解決のためのフレームワークが、企業の経営戦略やマーケティング戦略にも活かされています。たとえば、競合分析や市場調査を行う際に、孫子の教えが参考にされることが多いです。

また、現代のビジネスでは、変化の激しい市場環境において迅速な対応が求められます。孫子が教えたように、柔軟で効果的な戦略を持つことで、ビジネスの成功に繋がります。実際、成功した企業の多くは、競合他社よりも先に新しい戦略を打ち出して市場をリードしています。

4.2 政治戦略への影響

政治の世界でも、孫子の兵法は重要な参考資料とされています。政治家たちは、選挙戦や国際関係の戦略において、孫子の教えから多くの学びを得ています。たとえば、外交交渉においても、相手の意図を理解し、自らの立場を強化する戦略が重要です。このような方法で、より良い結果を引き出すことが可能となります。

また、国際関係においては、非軍事的な手段での影響力を高めることが求められています。無駄な武力行使を避けるための外交戦略が、孫子の教えに基づいて構築されることが多いです。このように、政治の場面における孫子の教えは、国際社会での平和的な枠組みを築くうえでも重要な役割を果たしています。

4.3 孫子の兵法とリーダーシップ

リーダーシップにおいても、孫子の教えは多くの示唆を与えています。成功したリーダーは、戦略や計画を持って物事に臨み、部下と良好なコミュニケーションを築くことが欠かせません。孫子は優れたリーダーは影響力で人々を導くべきであり、強制力による統治は失敗につながる可能性が高いと示唆しています。

また、リーダーシップにおいては、メンバーの強みを活かす「人材管理」が重要です。孫子の兵法にあるように、「適所に適材を配置する」ことで、最も効率的に問題を解決できるのです。優れたリーダーは、部下の能力を理解し、適切な役割を与えることで、組織全体のパフォーマンスを引き上げることができます。

5. 孫子の兵法が照らす中国文化の価値観

5.1 中国文化における調和と対立

中国文化の根底には、「調和を重んじる」という理念があります。孫子の兵法においても、戦争を最終手段とし、対話や交渉を優先する姿勢が強調されています。これにより、無駄な対立を避け、平和的な社会の実現に向けた道を探ることが求められます。

たとえば、国際関係においても、中国は「ウィンウィン」を重視する外交を展開しており、互いに利益を分かち合うことが強調されています。このような考え方は、孫子の教えから来ていると考えられます。戦争を回避し、協力を通じて共存する道を模索していく姿勢は、中国文化において重要です。

5.2 集団意識と個人主義

中国文化は、一般的に集団意識が強いことで知られています。孫子の兵法でも、自軍の団結力やチームワークの重要性が強調されており、個々の能力を超えた集団としての力が強調されています。この集団意識は、家族やコミュニティの絆を大切にする価値観とも結びついています。

しかし、近年の中国社会は経済成長とともに個人主義も強まってきています。孫子が教えるバランス感覚をもって、集団と個人が共生できる道を見つけることが求められています。たとえば、企業の中では個人の能力を尊重しながらも、組織全体の目標に向かうことが大切であるという考え方が広がっています。

5.3 孫子の兵法が反映する中国の哲学

孫子の兵法は、中国の哲学、特に道教や儒教とも深く関わっています。道教の道(Dao)は自然との調和を重視し、儒教の倫理観は人間関係の調和を追求します。孫子の教えは、こうした哲学と同様に、調和と平和を重んじる考え方が根底にあるのです。

例えば、孫子が強調する「勝つためには戦わないことが最良の策」という教えは、道教の無為自然に通じるところがあります。また、情義を重んじる儒教の価値観も、対人関係や社会の安定を追求する姿勢にその影響を感じ取ることができます。このように、孫子の兵法はその背景にある中国文化の哲学を反映し続けています。

6. まとめと今後の展望

6.1 孫子の兵法の現代的意義

孫子の兵法は、古代中国から現代に至るまで、多くの人々に影響を与えてきました。戦争の技法だけではなく、ビジネスや人間関係においても重要な教訓が詰まっています。特に、現代の急速な変化に直面するビジネス環境においては、孫子の教えが新たな洞察を提供することが多いです。

この書の教えが現代に求められるのは、柔軟性や知恵を基にしたアプローチです。ビジネスパーソンやリーダーたちは、孫子の教えを学ぶことで、より効果的な戦略を立て、成功を収めるための基盤を築けるでしょう。孫子の兵法は、常にその時代に応じて進化していくのです。

6.2 中国文化の理解に向けて

孫子の兵法を理解することは、中国文化を深く理解する鍵でもあります。道徳観や倫理観、そして調和を重んじる価値観が、いかに彼の教えに織り込まれているかを知ることが重要です。これにより、中国文化をより深く理解し、現代の国際社会における相互理解を進める一助となるでしょう。

6.3 孫子の教えを生かす方法

最後に、孫子の教えを実生活に生かす方法として、自分自身の状況を分析し、柔軟性を持ったアプローチを心掛けることが重要です。戦略的思考を持つことで、日常生活や仕事においても良い結果を引き出せるでしょう。例えば、難しい問題に直面したときは、まず孫子が教えた「まずは計画を立てる」ことを実行してみることが、実践的な応用につながります。

このように、孫子の兵法は何世代にもわたり、私たちの成長や成功に寄与してきました。彼の教えは、戦争だけでなく、人間関係やビジネス、さらには人生全般にわたる重要な知恵が詰まっています。そのため、今を生きる我々も、彼の教えを受け継ぎ、現代的な課題に挑戦していく必要があります。