孫子の兵法は、中国の古代における兵法書であり、その影響は現代に至るまで続いています。兵法の知恵は、戦争だけでなく、ビジネスや日常生活にも応用可能であるため、多くの人々にとって学ぶべき重要なテーマです。本記事では、孫子の兵法の基本概念と原則について深く掘り下げていきます。

1. 孫子の兵法とは

1.1 孫子の生涯と背景

孫子とは、中国の春秋時代に生きていた軍事思想家で、本名を孫武(そんぶ)と言います。彼は、戦争の技術や戦略に対する鋭い洞察を持っており、その知識は後世にわたって影響を与えてきました。彼の生涯は多くの物語に包まれており、特に「呉」と「楚」の間の戦争での功績が知られています。史書によると、孫子は「呉」の王、闔閭(こうりょ)の信任を受けて多くの戦争で勝利を収めました。彼の兵法は、単に戦いに勝つためのものではなく、敵を知り、戦わずして勝つ方法を教えています。

孫子の生まれ育った時代は、戦乱が絶えない激動の時代でした。この環境が彼の兵法に大きな影響を与え、戦争を通じて得た経験がその内容に色濃く表れています。彼は、実践を通じて得た教訓を体系化し、後に書物としてまとめることで、その知恵を後世に残しました。

1.2 兵法書の成立過程

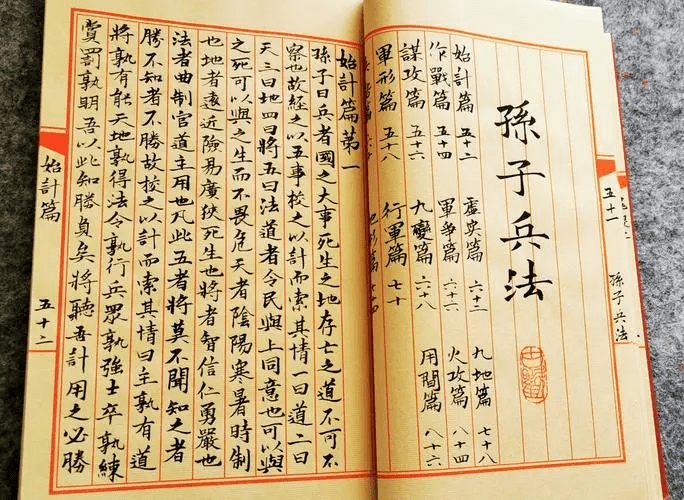

孫子の兵法書は、もともと「孫子」と呼ばれる一つのテキストにまとめられています。この書物は、孫子本人が記述したとされる兵法に関する理論と実践の集大成であり、兵士や指揮官にとってのバイブルとも言える存在です。成立時期には諸説あり、一部の研究者は紀元前6世紀頃に書かれたと考えていますが、実際の成立過程については明らかではありません。

書物の内容は、戦争の哲学や戦略に関する教えから成り立っています。例えば、戦争を避けることの重要性や、軍事行動における柔軟性についても触れられています。また、孫子は戦争を心理戦と捉え、敵の動きや心理を読み解くことの重要性を強調しています。これがのちに「戦わずして勝つ」という彼の有名な教えへと繋がります。

1.3 孫子の兵法の位置づけ

孫子の兵法は、古代中国における戦略思想の金字塔であり、その後の軍事思想に多大な影響を与えました。例えば、武将や政治家たちは、この兵法を参考にしながら戦略を練ってきました。また、宋代や明代以降、孫子の兵法は官僚や学者の間でも広く読まれるようになり、彼の教えは次第に一般社会にも浸透していきました。

彼の教えは、戦争のテクニックや戦略を超えて、人間関係やビジネスの世界にも応用されるようになりました。そのため、孫子の兵法は、軍事以外の領域においても重要な参考文献とされ、ビジネスにおいても有効な戦略を提示しています。

2. 孫子の兵法の基本概念

2.1 戦争の本質

孫子は、戦争の本質を「戦は勝たずして勝つものである」と定義しました。この哲学は、戦争が避けるべきものであり、勝利は戦わずしても達成できるものであることを意味しています。彼の教えは、単なる戦術や兵器の巧妙さを超越したものであり、戦争の根底にある人間の心理に焦点を当てています。

また、彼は戦争を「国家の根本」であると考え、その影響力を深く認識していました。戦争はただの軍事行動ではなく、国家の存亡に関わる重要な問題であり、それゆえ慎重に計画する必要があると強調しました。つまり、戦争は避けられるものであれば避けるべきであり、その結果、戦争の本質を理解することが勝利への第一歩となります。

2.2 戦略と戦術の違い

孫子の兵法における戦略と戦術の違いは非常に重要です。戦略は、長期的な視点に立った全体的なプランや方針を示すものであり、戦術はその戦略を実行するための具体的な手段や技術となります。彼は「戦略があってこその戦術」とし、戦略を確立することがすべての基盤であると主張しました。

例えば、ある国が他国と和平を結ぶことを戦略として選んだ場合、その実現のためには交渉技術や外交的手法が戦術として必要となります。このように、戦略と戦術は密接に関連しており、どちらか一方だけが重要なのではなく、両者の調和が求められます。

2.3 知恵と戦闘の関係

孫子は、知恵を持つことが戦闘における成功に直結することを理解していました。彼の教えによれば、単に力や兵器に頼るのではなく、敵に対する洞察力や状況を読み取る力が求められます。「勝つためには、まず敵を知ることが必要」と彼は述べており、そのためには情報収集や分析が不可欠です。

知恵があることで、単独の戦闘行為がなくても、相手を無力化することが可能になります。強大な軍隊を持つ敵に対しても、計算された策略と賢明な判断が勝利をもたらすのです。この点においても、孫子の兵法は現代の軍事戦略やビジネス戦略においても重要な教訓を提供しています。

3. 孫子の兵法の主要原則

3.1 敵を知り己を知ること

「敵を知り己を知れば百戦あやうからず」とは、孫子の兵法の中で特に有名な言葉です。この教えは、勝利を得るために不可欠な要素は相手を理解し、自分自身の強みと弱みを把握することだと強調しています。このように、知識の重要性を説くことで、戦略的な優位性を確保することが可能になります。

敵の特徴や戦力、動向を把握することは、戦闘において有利に立つための基盤です。例えば、歴史的には曹操の赤壁の戦いが挙げられます。彼は敵の状況を読みながら戦略を立て、効果的に指揮をしました。このように、情報収集と分析が敵との戦いを意味することについて示しています。

3.2 戦わずして勝つ

孫子の兵法において重要な原則の一つが「戦わずして勝つ」ことです。戦争を避けることこそが、最も賢明で効率的な結果をもたらすと彼は考えました。戦闘は多大なコストと人命を伴いますので、なるべくならそれを回避する方が望ましいのです。

この概念は、現代においても非常に relevantです。ビジネスの競争においても、他社との直接対決を避け、自社の強みを活かした戦略を採用することが成功の鍵となります。たとえば、企業が独自のサービスや製品を開発し、市場競争から優位に立つケースがこれに該当します。

3.3 陣形とその運用

孫子は、戦闘における陣形の重要性を強調しました。陣形は単に兵士の配置を示すものではなく、動きやすさや戦略的な優位性を考えた複雑な構造です。適切な陣形を取ることで、敵に対する効果的な攻撃や防御を実現します。

具体的には、「陽の陣」と「陰の陣」と呼ばれる2つの主な陣形が存在します。「陽の陣」は敵に対して前面から攻撃的に配置され、「陰の陣」は防御的な形を取ることによって、戦況に応じて柔軟に使用されます。このように、状況に応じた陣形の運用は勝敗を大きく左右する要因となります。

4. 孫子の兵法と現代戦略

4.1 軍事的応用

現在においても、孫子の兵法は軍事戦略において重要な役割を果たしています。多くの軍隊が孫子の教えを取り入れ、戦況分析や情報戦の観点から彼の理論を実践しています。このように、古代の兵法が現代の戦争においても有効であることを示す事例が数多く存在します。

たとえば、アメリカ軍は孫子の、「敵を知り己を知る」という原則を重視し、情報収集や諜報活動を強化しています。これにより、敵の動きを先取りし、有利な条件下での戦闘を可能にしています。孫子の教えは、単なる歴史的遺産というよりも現実の戦争や軍事行動の指針となるものとして今なお生き続けています。

4.2 経済戦争における応用

孫子の兵法の原則は、軍事戦略のみならず、経済戦争にも応用されています。特にグローバルな視点で企業同士の競争を見ると、孫子の教えがどのように影響を与えているのかがわかります。企業が市場において競争力を高めるためには、相手企業の動向を注視し、自社の戦略を考え直すことが不可欠です。

たとえば、企業が新製品を開発する際には、競合他社の動きと市場のニーズをよく観察し、適切なタイミングで商品を投入することが求められます。既存の市場に新たに参入する場合、競合と直接対決するのではなく、ニッチな市場を狙う戦略が効果的です。こうした経済戦争における戦略の立て方は、孫子の兵法から多くのインスピレーションを得ています。

4.3 ビジネスへの影響

ビジネスにおいても、孫子の兵法の原則は非常に重要な意味を持っています。「戦わずして勝つ」という理念は、日々の業務運営や戦略策定に直結します。例えば、企業は競争を避けるため、独自のブランド価値を高めたり、業務の効率化を積極的に進めたりすることが求められます。

さらに、組織内での人材管理やチームワークの推進も、孫子の原則を反映させる重要な要素です。効果的な意思決定や人材の適材適所が結果として組織全体の力を強化し、持続可能な成長を促進します。この点においても、孫子の兵法は現代のビジネス戦略に多角的な意義を与えているのです。

5. 孫子の兵法に基づくリーダーシップ

5.1 効果的な意思決定

孫子の兵法は、リーダーシップにおいても非常に重要な教訓を提供します。効果的な意思決定は、成功に向かって組織を導くための重要な要素です。リーダーは、情報を収集し、冷静に考え、最良の選択を行う必要があります。

たとえば、孫子が述べたように、敵を知り己を知ることは、リーダーが重要な戦略を決定する際に必須です。市場競争が激化している現代において、リーダーは競合他社や顧客のニーズを理解し、それに応じて迅速に意思決定を行うことが求められます。このような柔軟性と洞察力が、組織を成功へと導く鍵となります。

5.2 人材管理とチームワーク

孫子の兵法は、チームの力を最大化するための人材管理の重要性も強調しています。リーダーは、各メンバーの強みや弱みを把握し、適切な役割を持たせることで、組織の力を引き出す必要があります。各人がその能力を最大限に発揮できるようにすることが、最終的な成功に繋がります。

たとえば、プロジェクトチームを組成する際には、各メンバーの特技や過去の経験を考慮し、最適なバランスで配置を行うことが重要です。そうすることで、チーム全体が一丸となり、戦略的に目標を達成できます。この考え方は、孫子の「陣形とその運用」の教えにも通じる部分があります。

5.3 未来志向の戦略策定

将来のビジョンを持ち、そのビジョンを実現するための戦略を練ることは、孫子の兵法の中でも重要な要素です。未来志向の戦略策定には、現在だけでなく未来の市場動向や技術の進化を考慮する必要があります。そのためには、情報収集や市場分析が不可欠です。

リーダーは、未来のトレンドに迅速に適応し、新たなチャンスを見つけることが求められます。孫子の教えをもとにしたリーダーは、単に今日の勝利を目指すのではなく、長期的な成功を視野に入れた戦略を描くことができるのです。たとえば、新技術の導入や新市場への進出を計画する際には、ターゲット市場の特性を理解し、慎重に戦略を策定することが成功への近道でしょう。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の普遍性

孫子の兵法は、古代から現代にかけて普遍的な価値を持つ教訓を提供しています。その理論や原則はさまざまな状況や文脈に応じて適用可能であり、戦争やビジネスのみならず、人間関係やリーダーシップの場面においてもその価値を発揮します。

6.2 現代社会への教訓

現代社会は複雑化し、競争も激化しています。その中で、孫子の兵法に基づく戦略的な思考や行動が、組織や個人にとって重要です。ビジネスにおいても、人間関係においても、戦略的に考え、適切な行動を取ることで成功を掴むことができるのです。

6.3 孫子の思想の未来への展望

孫子の兵法の思想は、今後もさまざまな形で現代に影響を与え続けるでしょう。特に急速に変化する社会において、彼の教えが新たなリーダーシップや戦略の基盤となることが期待されています。未来を見据え、柔軟で創造的な思考を持つことが、成功の鍵となるでしょう。

これで、孫子の兵法に関する基本概念と原則についての詳細な説明を終わります。彼の教えが私たちの生活やビジネス戦略にどのように役立つかを考えることで、より良い未来を築くための指針となることを願っています。