孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略と戦争の哲学を深く掘り下げた書物であり、その教えは現代においても多くの分野で応用されています。本記事では、孫子の兵法と戦争倫理の視点から、その基本概念や倫理的視点、さらには現代における課題について詳しく見ていきます。戦争倫理とは何か、そして孫子の教えがどのようにその倫理的な側面に光を当てているのかを探ることで、それぞれの時代における戦争の意味や意義を明らかにしたいと思います。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法とは

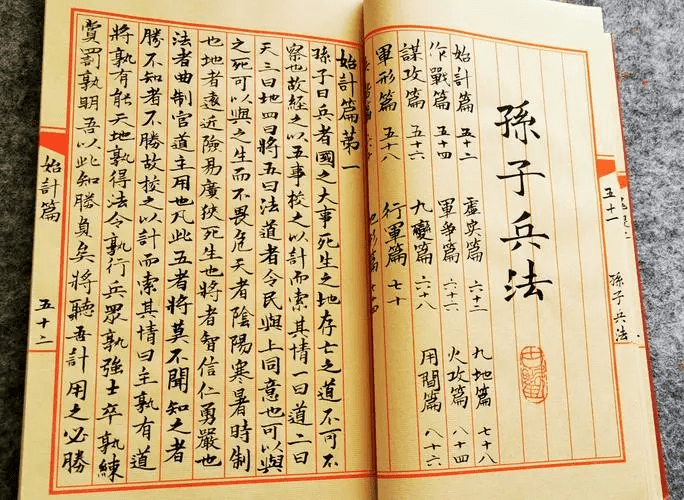

孫子の兵法は、約2500年前の中国で孫武という軍事戦略家によって編纂された兵法書です。この書物は、戦争における戦略や戦術についての教えをまとめたものであり、全13篇から成ります。孫子は、勝つことが最も重要であるとしつつも、その勝利は戦争の結果にとどまらず、戦争を回避すること自体が最も優れた戦略であると説いています。

そのため、孫子の兵法は単なる軍事書にとどまらず、ビジネスや政治、さらには自己啓発にも適用可能な広範な戦略の原則を提供しています。例えば、「知己知彼」を重視する彼の言葉は、相手を理解することが成功の鍵であるという意味で、多くの領域に横断的に応用されています。

1.2 兵法の重要な思想

孫子の兵法にはいくつかの重要な思想がありますが、中でも「先に勝ち、後に戦う」という考え方が特に注目されます。これは、戦う前に敵の弱点を見極め、自分の強みを最大限に発揮することが成功につながるとするものです。このような思想は、戦争のみならずビジネスシーンでも重要な戦略となります。

また、孫子は「戦いは計略によるものであり、物理的な力だけではない」とも述べています。計略、つまり狡猾さや知恵を用いることが、しばしば勝利をもたらすのです。そのため、兵法は単なる力の論理ではなく、人間関係や心理戦、環境適応の要素も考慮に入れた複合的なものであると理解されます。

1.3 戦略と戦術の違い

戦略と戦術の違いについても、孫子の兵法は明確に区別しています。戦略は長期的な視点を持ち、全体の方向性や目標を定めるものであり、戦術は具体的な行動や手法を指します。戦略が大局を見据えるものであれば、戦術はそれを実現するための具体的な手段といえます。

例えば、企業が新商品を開発する際の戦略は、市場での競争優位を築くことを目指し、企業のビジョンに基づいて行動指針を設定することです。一方で、その戦略に基づいて、具体的にどのようなマーケティング戦術を採るか、どのチャネルで販売を行うかといった実行計画が戦術にあたります。孫子は、戦略と戦術のバランスを保つことが勝利の鍵であると主張しています。

2. 戦争倫理の定義と背景

2.1 戦争倫理とは何か

戦争倫理とは、戦争における行動や決定が正しいかどうかを判断するための指針です。それは、戦争の正当性、戦争を遂行する手段、戦争の結果に求められる道義的な側面を含みます。具体的には、戦争の目的や方法が倫理的に許可される範囲内にあるのか、戦争のプロセスでどのように人道的な配慮が求められるかなどが重要なテーマとなります。

このような倫理的な観点は、戦争がもたらす痛苦や被害を軽減しなければならないという考え方から生まれています。そのため、国際社会では、戦争の際にも遵守すべきルールや原則が定められており、これを踏まえた行動が求められます。

2.2 歴史的背景

歴史的には、戦争倫理はさまざまな文化や時代において異なった形で発展してきました。古代の戦争においては、勝利が正義とされることが多く、戦争の倫理的側面は軽視されがちでした。しかし、近代に入ると、戦争の影響を受ける市民や無辜の人々の命が軽視されてはならないという考えが広まり、戦争倫理が重要視されるようになりました。

特に20世紀の両世界大戦は、戦争倫理についての再考を促す契機となりました。大量破壊兵器の使用や民間人を標的にした攻撃が行われた結果、多くの国で戦争倫理に基づく国際法が整備されるようになりました。たとえば、国際人道法は、戦闘中の人道的な配慮を規定し、捕虜や非戦闘員に対する扱いを明文化しています。

2.3 資源と倫理の関係

戦争にはしばしば資源の確保が伴いますが、倫理的観点からは、そのための手段が問われます。資源を獲得するために行われた戦争が、倫理的に許可されるものかどうかは、常に議論の対象です。たとえば、戦争が資源の略奪を目的とする場合、その行為は国際法に反することが多いです。

このように、戦争倫理は資源に対する配慮とも密接に関連しています。戦略的な資源の獲得はしばしば必要とされる一方で、それを正当化するためには、どのように行動すべきかを考える必要があります。倫理的に責任ある行動が不可欠であり、これによって戦争の目的そのものが問われることになります。

3. 孫子の兵法における倫理的視点

3.1 戦争の目的と倫理

孫子の兵法が示す戦争の目的は、単に勝利を得ることだけではなく、いかにして戦争を避けるか、そして平和を保つかという視点も含まれています。孫子は「戦わずして勝つ」ことを理想としており、無駄な戦争を避けることが真の強さであるとしています。このため、戦争を引き起こすような状況を事前に回避する知恵と戦略が求められるのです。

また、戦争の目的には、単に敵を打倒することだけでなく、最終的には国家や社会の安定を図ることが含まれます。つまり、戦争勝利後の平和的な状況を見越した行動が必要です。これこそが倫理的な観点から見た戦争の本質であると言えるでしょう。

3.2 兵法と人間性の調和

孫子の兵法は、戦争における戦略や戦術だけでなく、人間性との調和をも重視しています。彼は「兵は詭道なり」と言い、戦争には騙しあいや策略がつきまとうことを理解しています。しかし、その一方で、敵に対して過度の残虐行為を行うことは、兵法的にも賢明ではないと考えています。敵と何らかの形で共存する可能性を模索する姿勢が求められるのです。

また、孫子は兵法を駆使する上での人間的資質を重要視しました。すなわち、将軍は冷静な判断力や高い倫理観を持たなければならないとしています。このように、孫子は戦争と人間性の調和を図るための知恵を、兵法の中に盛り込んでいます。

3.3 非戦の美徳

さらに、孫子の兵法は「非戦の美徳」という価値観を強調しています。戦争は最後の手段であり、可能な限り政治的、外交的手段を駆使して解決することが道であると論じています。これは、戦争がもたらす悲惨さや破壊を最大限に回避し、人々の生命や社会を守るための方法とも言えます。

また、彼の言葉は現代においても有効であり、国際関係やビジネスの場面で、競争を避けるための協力や共創の重要性を再確認させるものです。孫子が非戦を良しとする背景には、戦争がもたらすさまざまな悲劇があるからこそ、その影響を最小限に抑えることが求められるという考えがあります。

4. 戦争倫理の実践

4.1 歴史に見る孫子の兵法の応用

孫子の兵法は、その成立以来、さまざまな歴史的文脈において応用されてきました。例えば、中国の戦国時代、各国は孫子の教えを取り入れることで、戦争を有利に進めることができました。特に、韓や燕などの小国が、より強大な敵に対抗する上で孫子の策略が光ったのです。

また、孫子の兵法は日本にも影響を与え、戦国時代の武将たちがその教えを取り入れていました。織田信長や豊臣秀吉などの名将は、孫子の教えを実践に活かし、巧妙に戦局を進めることができました。このように、孫子の兵法は単なる理論ではなく、具体的な戦争戦略として各国の軍事指導者によって利用されてきたのです。

4.2 現代における孫子の教えの影響

現代においても、孫子の兵法はビジネスや政治の世界で採用されています。企業競争や市場戦略において、その戦略的思考は非常に有益です。競争相手を理解し、自社の強みを最大限に発揮するために、孫子の原則は役立つのです。

例えば、マーケティング戦略においても、「知己知彼」の考え方は重要です。市場のトレンドや消費者のニーズ、競合の動向をしっかりと把握することで、効果的なアプローチが可能になります。さらに、孫子の兵法はリーダーシップの観点からも、多くのビジネスリーダーに影響を与えています。

4.3 戦争における倫理的選択肢

戦争が現実となる場合、倫理的選択肢は非常に重要です。孫子の兵法は、戦局が優位に働く状況でも、軽率な行動を避け、残虐行為を行わないように注意を喚起しています。これは、戦争が避けられない状況においても、人道的な観点を忘れてはならないという教えです。

したがって、現代の軍事指導者や政策立案者も、孫子の教えを参考にすることで、戦争における人道的配慮を持ち続けるべきです。例として、国連などの国際機関が定める人道的法規を遵守し、無辜の市民の保護を最優先に考えることが求められます。記憶に新しい戦争の結果がもたらした人道的危機を考えると、その教訓は今なお重要です。

5. 孫子と現代戦争倫理の課題

5.1 グローバル化と軍事倫理

現代のグローバル化により、災害や紛争が国境を超えた影響を及ぼしています。このため、国際社会全体で戦争倫理の考え方が進化する必要があります。孫子の兵法が示すように、戦争を避けるための戦略が求められる一方で、国際的な背景を考慮したうえでの軍事行動も必要です。

国際的な協力関係やディプロマシーが大切にされる現代においては、仮に武力行使が必要になった場合でも、事前に対話を行い、非暴力的手段を模索する基盤を築くことが重要です。これによって、孫子の教えの「戦わずして勝つ」を現実の行動に適用することができます。

5.2 高度化する兵器と倫理的ジレンマ

現代の高度化した兵器は、戦争のルールや倫理を複雑化させています。特に、無人機やサイバー戦争などは、物理的な戦争とは異なる倫理的ジレンマをもたらします。孫子の兵法は、敵を欺くことを重視していますが、現代の技術がそれを可能にする半面、他者の命にどれほどの影響を及ぼすかは一層深刻です。

高度化した兵器がもたらす影響を考えると、戦争の方法や実行において倫理的観点がますます重要になっています。将来的な技術がどのように発展するかによって、倫理基準も見直される必要が出てくるでしょう。

5.3 孫子の教えから得られる教訓

孫子の教えは、現代においても多くの教訓を提供しています。例えば、戦争の方法や戦略、戦局の優位性を意識することだけでなく、相手の立場や人道的観点を尊重する姿勢が求められます。これにより、倫理的な選択肢を踏まえた判断ができるようになるのです。

また、戦争を回避するためには、対話や話し合いが不可欠です。孫子は「敵を知り、自分を知れば、百戦危うからず」と述べていますが、これは相手とのコミュニケーションを通じて意思疎通を図ることが大切であることを示しています。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の現代的意義

孫子の兵法は、時代を超えて現代社会においても多くの意義を持っています。戦争や武力行使の背景にある倫理的観点、そして戦争を防ぐための戦略については、今後ますます重要になってくるでしょう。彼の教えは、単なる軍事戦略に留まらず、国際関係やビジネスなど、さまざまな場面で有効とされています。

これはつまり、孫子の兵法が人類に対して提供する道徳的なガイドラインとして、今後も継承され続けなければならないということです。倫理的な行動が求められる昨今では、彼の教えが持つ意義はますます増していると言えるでしょう。

6.2 倫理に基づく戦争の未来

戦争倫理は、これからの社会において常に考慮されるべき重要なテーマです。孫子の教えに学びつつ、戦争を避けるための方策や、倫理的に許容される手段を模索する姿勢が肝要です。技術の進化がもたらす新しい局面であっても、常に人間の尊厳や生命を重んじる意識を持つことが、未来の戦争の形を決定づけるでしょう。

このように、孫子の兵法は単なる古代の知恵ではなく、現代社会においても重要な教訓を持つものであることが明らかです。戦争倫理という観点からの理解を深めることで、我々は新たな安全保障の体系や、国際社会の共生に向けた道を見出すことができるはずです。