孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略書であり、さまざまな戦術や心理戦の原理を学べる貴重な資料です。その中でも、戦略的撤退は特に重要な戦術の一つとされています。本項では、孫子の兵法を通じて、戦略的撤退の意義やその心理的効果について深く掘り下げていきます。この知識は、戦争だけでなく、ビジネスや政治など、さまざまな場面で応用できるものです。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯とその影響

孫子、またの名を孫武は、紀元前6世紀頃に中国の春秋戦国時代に生きた軍事思想家です。彼は、戦争の戦略や戦術に関する深い洞察を持ち、後の多くの軍事指導者に影響を与えました。彼の「孫子の兵法」は、兵を用いる技術だけでなく、心理的および戦略的なアプローチを持った戦闘における全般的な考慮を示しています。

孫子の思想は、単なる戦のテクニックを超え、敵を理解し、自軍を知ることに重きを置いています。そのため、彼の教えは、戦争だけでなくビジネスや日常生活においても応用可能であるとされています。たとえば、現代の経営者やリーダーが直面する競争も戦場の一種と捉えることができます。

1.2 孫子の兵法の構成要素

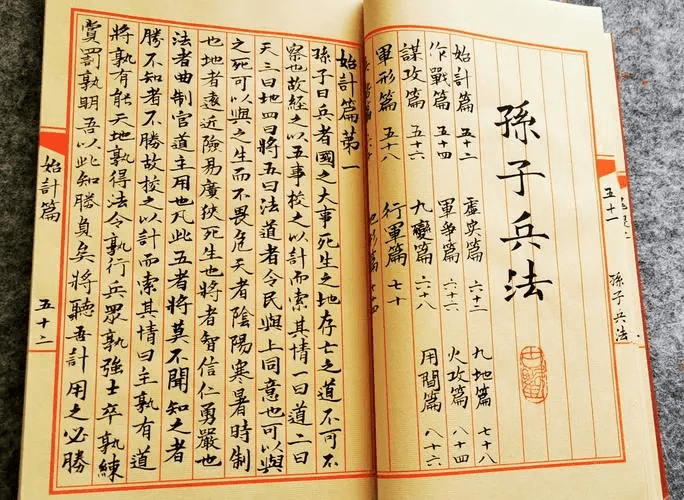

孫子の兵法は、全13篇から成り立っています。それぞれに異なるテーマがあり、全体としては戦争に勝つための道筋を示しています。例えば、最初の篇では「計画の重要性」を強調し、続く篇では「兵力の配分」「軍の配置革命」など、戦闘に対する具体的なアプローチが詳述されています。

このように、各篇は独立した内容でありながら、全体として有機的に結びついています。その中でも戦略的撤退について触れた部分は、単に後退を要請するのではなく、適切なタイミングを見極め、敵の心を読むことで有効に作用することが重視されています。このような考え方は、現代のビジネスシーンやリーダーシップにも通じる部分があります。

1.3 戦略と戦術の違い

孫子の兵法では、「戦略」と「戦術」という言葉が明確に使い分けられています。戦略とは、大局的な視点からの計画を示し、戦争全体の方向性や資源の配分を考慮するものです。一方、戦術は、実際の戦闘においてどのように兵を使うかを具体化するものです。

この違いは、戦略的撤退を理解する上でも非常に重要です。戦略的撤退は、戦局が不利な場合に使用されますが、これは単なる後退ではなく、敵に対する心理的影響や自軍が再び立ち上がるための準備を意味します。したがって、戦略的撤退が成功するためには、戦略的な判断が必要不可欠です。

2. 戦略的撤退の意義

2.1 撤退の定義と目的

戦略的撤退とは、戦局が不利な状況において行われる計画的な退却のことを指します。この概念は、敵の攻撃からの防御だけでなく、再編成や戦局の再評価を含みます。特に孫子の兵法においては、撤退は決して敗北を意味するものではなく、時には次なる勝利のための重要なステップであるとされています。

撤退の目的は、単に後退することではなく、戦の流れを変えることです。敵に不要な損失を与える一方で、自軍を安全に保つことが重要です。たとえば、撤退中に敵部隊を罠にはめるなど、撤退が逆に敵の進撃を遅らせる戦術が考えられます。このように、撤退には目的と計画が必要です。

2.2 戦略的撤退の考え方

戦略的撤退は、あらかじめ計画された行動であり、ぬか喜びを目指すものではありません。孫子の兵法では、戦況を冷静に見極め、無理に戦いつづけるよりも、賢い撤退が時には必要であると説いています。たとえば、数的に劣る場合や補給が不足している場合は、撤退することで次の戦いの準備を整えることが優先されます。

また、戦略的撤退は自軍の士気を守ることにもつながります。無理に硬直した戦闘を続けることで士気が低下するよりも、適切なタイミングで撤退することで次の戦いに向けてのリセットを図ることができるのです。このような視点から、撤退は必ずしもネガティブな行動と捉えられるべきではありません。

2.3 戦局における撤退の必要性

戦局において撤退は時として激変のカギとなります。古代から近代にかけて多くの戦争において、誤った判断による撤退は敗北を招くこともありましたが、逆に適切な撤退が戦局をひっくり返す事例も存在します。たとえば、数を持たない少数精鋭部隊が、強大な敵に対して一時的に引くことで、敵の力を削ぐ機会を得ることが可能となります。

このように、撤退が適切に行われることで、戦士たちは生き延び、次なる戦闘に備えることができるのです。戦局の流れを見極めることで、一時的な後退が長期的な勝利につながることもありえます。

3. 心理戦としての撤退

3.1 敵に与える心理的影響

戦略的撤退は、単に物理的な移動にとどまらず、敵の心理にも大きな影響を与えることがあります。敵軍が前進する際、撤退する自軍を見ると、彼らは「こちらが恐れているのではないか」と感じるかもしれません。このような心理的影響を利用して、撤退を“戦略的”に行うことで、敵に非効率的な行動を促すことができます。

たとえば、歴史上のいくつかの戦では、敵に自軍の撤退の意図を悟られないように繊細な計画が立てられました。敵が安心しきったときに再び反撃を行うことで、逆転を果たすことができた事例も多く存在しています。このように、心理戦の一環としての撤退は、非常に有効です。

3.2 自軍の士気と心理的効果

逆に、戦略的撤退は自軍の士気を保つためにも重要です。戦局が不利な状態で無理に戦い続ければ、兵士たちの気力が萎えてしまいます。しかし、計画的に撤退することで、傷ついた兵士たちに再生の機会を与え、次回の戦闘に向けての心の準備を整えることが可能になります。

また、撤退が戦局の再評価を促すことにもつながります。戦術の失敗と撤退を経て、より良い戦略を考え直すための貴重な時間となり得ます。こうした心の動きは、敵と自軍の両者にとって重要な要素となります。

3.3 撤退の情報操作とその効果

陸戦において情報操作は非常に重要です。撤退の際、非公式な情報やデマを流し、敵に誤解をさせることで、自軍を優位な立場に置くことも可能です。敵がこちらの撤退を誤認した場合、逆に敵軍が全体の配置にミスをきたすことがあるのです。このように、情報の操作は単なる撤退に留まらない戦術の一環となります。

たとえば、過去の戦争では、将軍が敵を混乱させるために意図的な撤退を演出することがありました。敵が油断した隙をついて一気に反撃に転じ、見事に勝利を収めた事例も数多くあります。撤退を利用した情報戦略は、非常に効果的な手段の一つだといえるでしょう。

4. 歴史的事例の分析

4.1 古代中国の戦争における撤退例

古代中国では、戦略的撤退が多くの戦争において重要な役割を果たしました。有名な例としては、紀元前3世紀の魏の国と趙の国の戦争が挙げられます。当時、魏の軍は趙の軍に対し分けを知らずに攻撃しましたが、趙の軍は劣勢を見越した戦略的撤退を選択しました。この結果、趙は時を待ち、優位な地勢を利用して逆襲に成功しました。

このように、歴史的事例から学べるのは、撤退を恐れるべきではなく、計画的に行動することで未来の勝利を準備できるという点です。撤退が必ずしも悪い結果に結びつくわけではないことが多いのです。

4.2 近代戦争における戦略的撤退の成功例

近代では、第二次世界大戦の「ダンケルクの撤退」が著名な事例として知られています。連合軍はドイツ軍の急襲を受け、深刻に追い込まれた結果、海岸に追いつめられた状態で、防御を続けるか撤退するかの選択を迫られました。最終的に連合軍は大胆な撤退を決定し、民間船舶を動員して無数の兵士を救出しました。

この成功は、単なる撤退ではなく、戦略的な撤退と呼べるもので、兵士の命を救い、後の反撃の準備を可能にしました。同時にこの撤退は敵に対する心理的な影響も与え、ドイツ軍にも一種の過信を生む結果となったのです。

4.3 撤退がもたらした戦局の変化

戦局における撤退は、時として戦争の流れを大きく変えることができます。撤退によって新しい戦局が形成されると、両軍は新たな戦術を考慮せざるを得なくなります。撤退は単なる物理的な動きでなく、戦局全体を変えるための重要な戦略的打ち手と捉えることができるでしょう。

戦略的撤退がもたらす恐怖感や不安は、敵軍にとって非常に大きな心理的圧力となります。そのため、戦争において成功した撤退は、その後の戦局にポジティブな影響をもたらすだけでなく、未来の勝利を引き寄せる要素ともなります。

5. 現代への応用と教訓

5.1 ビジネスにおける戦略的撤退

現代社会では、ビジネスの場でも戦略的撤退が非常に重要なテーマとなっています。新たな市場への進出が思い通りに行かない場合、撤退を決断すること自体が戦略の一部として考えられます。投資した資金や労力を適切に回収するためには、失敗を早期に認識し、撤退する勇気も必要です。

たとえば、ある企業が新しい製品を市場に投入した場合、反響が薄かったり、競争が激化したりすることがあります。この際に、未練を持たずに迅速に市場から撤退することが効果的です。無駄な資源を消耗するよりも、次の戦略を模索する方が経営リーダーとしての優れた判断といえます。

5.2 政治や外交における心理戦

政治や外交において도、戦略的撤退の思考は重要です。本来は撤退が敗北を意味するのではなく、次なる協議や交渉に向けた準備の一環として捉えられるべきです。劣勢が明らかになった際に、強固な姿勢を維持し続けるよりも、利害を考慮しつつ一時的に後退することが賢明な判断になることがあります。

たとえば、国際的な外交交渉では、一つの譲歩が次の合意を引き寄せることもあるでしょう。ここで撤退という行動は、単なる引き下がりではなく、次なる成功への布石を打つための行動と捉えられます。

5.3 孫子の兵法の現代的意義

孫子の兵法は、歴史を超えて現代のさまざまな分野に応用され続けています。戦略的撤退という概念は、企業や政治の場でも重要な教訓として理解されつつあります。彼の教えは、単に軍事戦術にとどまらず、人生全般における選択の指針とも成り得るものです。

孫子の兵法を学ぶことで、常に冷静であり、状況を適切に評価する力を養うことができます。それは、逆境やプレッシャーの中でも最善の選択をするための道しるべとなるでしょう。また、敵の心を読み、常に柔軟に行動を選択することで、成功に近づくことにつながります。

6. 結論

6.1 撤退の重要性の再認識

結論として、孫子の兵法における戦略的撤退は、多くの現場で意義深い選択肢となりえます。撤退することは恐れを意味するものではなく、時には次の成功へと繋がるステップであると再認識することが重要です。このような考え方は、歴史の中でも繰り返し証明されてきました。

6.2 孫子の兵法から学ぶ戦略的思考

最後に、孫子の兵法から学べることは、単なる戦術や戦略にとどまらず、人生やビジネスにおける思考のフレームワークであることです。戦略的撤退を通じて、視野を広げ、状況を客観的に見極める力を養っていくことが、今後の成功につながることでしょう。この知恵を広く活用し、私たちの現代生活に役立てていくことが求められています。

戦略的撤退は、ただの後退ではなく、未来への準備であり、自らを強化するための最良の手段となり得るのです。孫子の兵法の教える道をしっかりと胸に刻み、常に柔軟なアプローチで挑んでいきましょう。