孫子の兵法は、古代中国の戦略書であり、戦争の理論や戦略の考え方を教えてくれる貴重な文献です。特に、孫子の教えは戦争だけでなく、日常生活やビジネス、政治においても有効な知恵を提供しています。この文章では、孫子の兵法の基本原則に焦点を当て、その内容や現代における影響について深く掘り下げていきます。

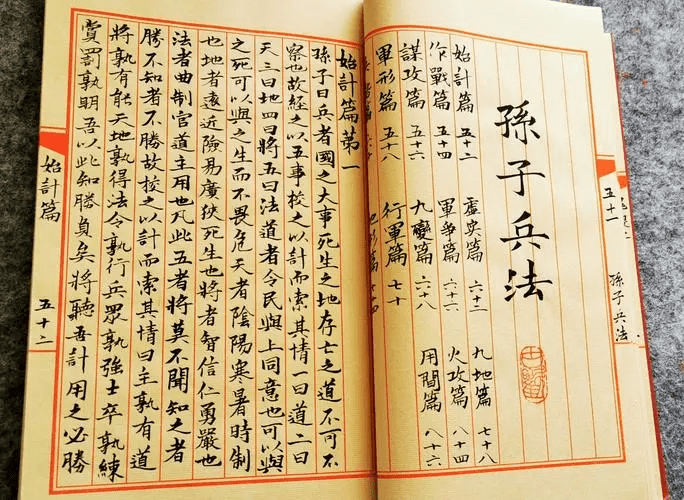

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と背景

孫子こと孫武は、紀元前6世紀ごろに生きた中国の戦略家であり、彼の生涯についてはさまざまな伝説や歴史的記録が存在します。彼は中国の春秋時代に活躍し、中国の戦略や戦術に関する知識を体系化しました。孫子はもともと軍人だったと言われ、また彼の教えは、彼が率いた数々の戦争の実績に基づきます。彼の生涯は、その後の中国の戦いに多大な影響を与え、士族や君主に重用されました。

孫子の兵法は、彼が学校を設立し、弟子に教えた結果、後世に伝わることになりました。彼の教えは単なる戦争の技術に留まらず、道徳や哲学、心理戦の知識をも含みます。このように、孫子の兵法は彼自身の経験から生まれた豊かな知識の結晶であるのです。

1.2 兵法の目的と重要性

孫子の兵法の目的は、戦争における勝利を追求することですが、その根底には「無駄な戦いを避けること」があります。彼は戦うことなく勝つことが最も理想であるとし、戦争は決して軽い気持ちで挑むべきものではないと強調しています。このような考え方は、敵を理解し、自分自身を知ることによって形成されます。

孫子の兵法が重要なのは、戦争の戦術だけでなく、組織運営やリーダーシップ、さらには趣味や日常生活の決断にも応用できる点にあります。例えば、ビジネスにおいては競合の分析や市場の動向を把握することが勝利につながるため、孫子の教えは企業戦略においても重要な指針となります。

1.3 孫子の兵法の影響

孫子の兵法は、中国だけでなく世界中に影響を与えてきました。多くの著名な戦略家やリーダーは、彼の教えを引用し、実践してきました。たとえば、アメリカの軍事戦略家やビジネスマンは、孫子の考え方を利用して競争環境での優位性を築いています。

また、孫子の兵法は文学や哲学にも影響を与え、さまざまな文化の中で翻訳されています。彼の考えは、時代や場所を超えて人々に共感を呼び起こし、ビジネス戦略や外交政策にもその影響が見られます。特に現代社会においては、個人の生活や人間関係の構築にも応用されており、他者との関係性を良好に保つための指針としても役立ちます。

2. 戦略的思考の基本

2.1 戦略と戦術の違い

戦略と戦術はしばしば混同されがちですが、その違いは明確です。戦略は大枠の目標やビジョンを示し、長期的な視点で計画を立てることを指します。一方、戦術はその戦略を実現するために使う具体的手段や方法です。つまり、戦略が地図であるなら、戦術はその地図に基づいて進む道筋を示す指針のようなものです。

孫子の兵法では、戦略的思考が勝敗を決定づける重要な要素となっています。例えば、敵国の経済や軍事力を考慮した上で、どのタイミングで攻撃を行うかを決定するのは戦略、実際の戦闘方法や兵器の使い方は戦術といえます。この区別を理解することで、より効果的な計画を立てることができるのです。

2.2 孫子の戦略思考の特徴

孫子の戦略思考には、いくつかの特徴があります。一つは、柔軟性です。彼は状況に応じて戦略や戦術を変えることの重要性を説いています。戦況は常に変化するため、固定観念に囚われず、柔軟に特定の行動を選択することが勝利への鍵となります。

もう一つの特徴は、心理戦の重要性です。孫子は敵の心理を読むこと、そして自らの意志を敵に誤解させることが戦いで勝利するために必要だと考えました。実際の戦争でも、敵の予想を裏切る動きが功を奏することが多いです。孫子の言葉には、「敵を混乱させ、自己を隠すことが勝利への道である」とあり、この思考は戦略全般において重要な指針となります。

2.3 知識と情報の重要性

孫子は「知識と情報」が戦争の勝敗を左右する重要な要因であることを強調しています。戦いの局面では、敵の情報を収集し、自軍の強みや弱点を把握することが戦略の基本です。情報を持つことで、より良い判断ができ、戦局を有利に進めることが可能となります。

この点において、孫子の兵法は現代のビジネスや政治にも通じる教えです。市場調査や競合分析を行うことで、企業は自社の立ち位置を明確にし、先手を打つことができるのです。逆に情報を怠る企業は、競争から取り残されてしまう可能性が高くなります。このように、孫子の教えは情報の重要性を認識させてくれるのです。

3. 孫子の五つの基本原則

3.1 戦わずして勝つ

孫子の兵法の中でも特に有名な原則の一つが「戦わずして勝つ」です。これは、実際に戦闘を行うことなく、敵を屈服させる方法を追求することを意味します。たとえば、経済戦争や情報戦、外交において、敵に対して優位な立場を築くことで、戦わずに勝つことが可能になります。

実際にこの原則を体現した歴史的な例として、敵の同盟国との関係を強化したり、敵国内部に不満や分裂を生じさせることで、直接的な戦闘を避ける手法が挙げられます。孫子は、戦争とは「人を動かす力」であるとしたわけですが、敵の戦意を喪失させる方法を把握することが戦略の本質であると理解していました。

3.2 敵を知り自らを知る

「敵を知り自らを知れば、百戦して危うからず」という言葉が示すように、敵の実情と自国の状況を正確に把握することが、戦争での勝利に不可欠です。自らの強みと弱みを理解し、敵の動向を見極めて行動することが成功を収めるためには重要です。

この原則は、ビジネスの競争においても同様です。市場や競合の分析を怠ることは、企業を危機に陥れかねません。たとえば、ある企業が競合の製品を過小評価し、自社の優位性を過信した結果、経営が行き詰まったというケースは少なくありません。逆に、競合の動向を鋭く観察し、自社の戦略を調整することで成功を収める企業も多く存在します。

3.3 九つの変化について

孫子の兵法には「九変」と呼ばれる理論があります。これは様々な状況に応じて柔軟に戦略や戦術を変更する必要があるとする考え方で、状況に応じた判断力が求められます。具体的には、敵の状況、天候、地形、人員の士気など、あらゆる要因を考慮に入れて変化に対応することを指します。

現代においても、企業やリーダーは市場の変化や顧客のニーズに対応して、戦略を変える必要があります。たとえば、IT業界では新たな技術が登場するたびにビジネスモデルを見直す企業が成功しています。このように「九変」の教えは、戦略を立てる際に重要な柔軟性をもたらすものです。

3.4 勢いを利用する

孫子は、戦闘において「勢い」の重要性を強調しています。勢いとは、戦うためのエネルギーや力の流れを指し、これを適切に利用することで相手に圧倒的な影響を与えることができます。強い勢いを持った状態で行動することで、相手の対応を難しくし、勝率を高めることが可能です。

たとえば、特定の時期に一気に市場に新商品を投入し、競争が激化する前にシェアを獲得するという戦略は、勢いを利用した成功例の一つです。勢いを巧みに使うことで、相手を圧倒し、競争を有利に進めることができます。この教えは、リーダーシップやチーム運営においても応用され、強いリーダーは勢いをつかむことでチームを導きやすくなります。

3.5 革新と適応の必要性

最後の基本原則は、革新と適応の必要性です。孫子は、変化する状況や環境に合わせた戦略の見直しが不可欠であり、時には従来の手法を捨て、新たなアプローチを試みることが必要だと説いています。これにより、常に有利な立ち位置を保つことが可能になります。

例えば、企業が新たな技術を取り入れたり、サービスの改善を行うことで競争力を維持することが一つの成功パターンです。時代の流れに逆らうことなく、変化に身を委ねつつも、自らの色を忘れずに従うことが、武器となるのです。このような柔軟な思考は、歴史上多くの成功を収めたリーダーたちによって実践されています。

4. 現代における孫子の兵法

4.1 ビジネスにおける応用

孫子の兵法は、現代のビジネス環境でも有効な戦略として多くの企業に採用されています。競争が激しい市場において、孫子の原則は効果を発揮します。たとえば、新製品の開発では、それが市場でどのように受け入れられるかを分析することが重要です。「敵を知り自らを知る」の原則を活用し、自社の優位性を把握してから競合の製品との差別化を図る必要があります。

また、孫子の「戦わずして勝つ」の教えも重要です。企業が直接の競争を避け、差別化されたサービスや商品を提供することで顧客からの支持を得ることができます。また、他社との提携や協業を通じて相互利益を図ることも、競争を避けながら勝利につながる戦略です。

4.2 政治戦略への影響

政治においても孫子の兵法は重要な指針となります。政治家や政策立案者は、国際関係や選挙戦略に孫子の教えを応用することが多いです。たとえば、敵対する国の動向を把握し、その政策に対するアプローチを変える際には「敵を知り自らを知る」を意識することが必要です。

また、政治における情報戦や心理戦は、孫子の理論に基づく戦略的思考の具現化です。公開される情報や演説、メディア戦略などで相手を揺さぶることが、最終的な勝利に繋がることもあります。このように、孫子の兵法は政治の世界にも多くの知見を提供し、様々な局面で駆け引きを有利に進める手助けとなっています。

4.3 人間関係・コミュニケーションへの示唆

人間関係やコミュニケーションにも孫子の兵法は応用可能です。たとえば、ビジネスの場面では、チームメンバーとの関係を良好に保つためには「敵を知り自らを知る」ことが重要です。相手の意図や信頼性を理解することで、効果的なコミュニケーションが生まれ、円滑な協力関係を築くことができるのです。

また、孫子の「戦わずして勝つ」の考え方も、この場合に適用されます。例えば、対立を避けるために話し合いや妥協を重ねることで、無用な争いを減らし、円満な関係を構築することが可能です。これによって、仕事だけでなく私生活においても良好な人間関係を築くことができるでしょう。

5. 孫子の兵法を学ぶ意義

5.1 思考の枠組みとしての活用

孫子の兵法を学ぶことは、単に戦の技術を習得することにとどまらず、考え方の枠組みを提供してくれます。特に、状況に応じた柔軟な思考は、ビジネスや日常生活の様々な局面で応用できます。たとえば、計画がうまくいかないときに、冷静になって別のアプローチを考えることができるようになります。

この思考の枠組みは、複雑な問題に直面したときに役立つ基盤となります。具体的な行動を選ぶ際に、孫子の原則を思い出しながら判断を下すことで、より結果の出る選択が可能になるでしょう。これは、単に成功を収めるだけではなく、失敗からも学び成長するための重要な姿勢でもあります。

5.2 問題解決能力の向上

孫子の兵法を学ぶことで、問題解決能力が向上することは否めません。彼の教えに基づくアプローチを取ることで、一見無理そうな課題も冷静客観的に分析し、解決策を見つけ出すことが可能になります。また、創造的な思考を通じて、新しい発見や解決方法が見つかるのが良い点です。

たとえば、困難なプロジェクトに取り組む際には、「敵と戦う」よりも「敵の意図を理解する」ことに重きを置きます。このマインドセットにより、問題を根本から把握し、適切な対策を講じることができるでしょう。問題を単なる障害として捉えず、成長の機会として評価する姿勢が、結果としてより良い解決へと導いてくれます。

5.3 リーダーシップにおける活用方法

孫子の兵法は、リーダーシップを教える上でも貴重な教訓を提供します。リーダーは、チームの方向性を示し、メンバーの動機を高める役割を担っています。孫子が説く「知識と情報の重要性」を意識することで、チームメンバーの特性を把握し、適切に指導することが可能です。

さらに、リーダーとして「戦わずして勝つ」行動を取ることで、チーム環境を円滑に保つことができ、パフォーマンスを最大限に引き出せます。たとえば、対立を生んではならないチーム内では、コミュニケーションを円滑にし、全員が目指す方向へと進むようにすることが大切です。こうしたリーダーシップの姿勢が、チーム全体を強くし、成功へと導くのです。

6. まとめ

6.1 孫子の兵法の重要性の再確認

孫子の兵法は、古代の知恵であるだけでなく、現代においても変わらず重要な指針を提供しています。彼の教えは、戦争に留まらず、ビジネス、政治、さらには人間関係においても応用可能であり、私たちの生活のさまざまな局面で活かすことができるのです。

6.2 学びを実生活に生かす方法

孫子の兵法を学ぶことで、思考の枠組みが形成され、問題解決のアプローチが洗練されます。それによって、日常生活や職場で直面するさまざまな困難に適応する力が身に付きます。彼の原則を理解し、実践することで、より良い選択と結果を導くことができるでしょう。

6.3 今後の研究・探求の方向性

これからも孫子の兵法に対する研究は続けられるでしょう。新たな解釈や応用方法の発見により、その価値はますます高まるはずです。私たちは、孫子の教えをさらに深く学び、様々な場面で活用していく必要があるでしょう。「孫子の兵法」が持つ無限の可能性を探求し続けることが、現代社会においても重要な課題であるといえます。

終わりに、孫子の兵法から得た教訓を日常生活に役立てることで、私たち自身が勝者となることを目指していきたいと思います。