孫子の兵法は、中国古代の戦略理論の中でも特に著名な作品であり、多くの国や組織で戦略的思考の基盤として理解されています。その中でも、情報の重要性は極めて高く、現代でも多くのビジネスや軍事戦略に影響を与えています。この文章では、孫子の兵法における情報の役割とその重要性について、具体的な事例や理論を交えて掘り下げていきます。

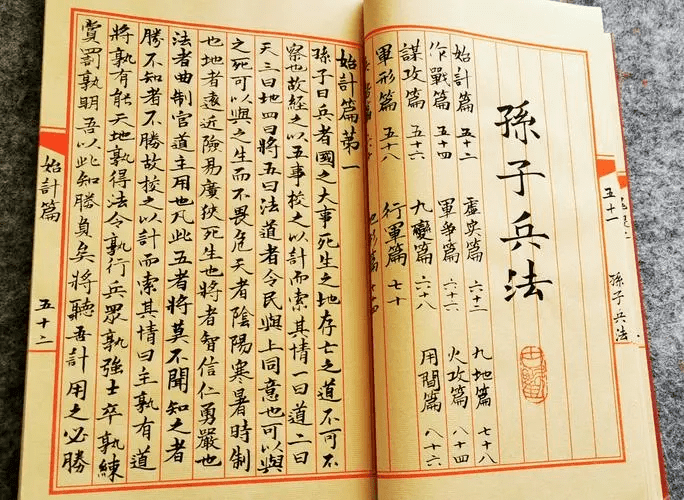

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯と背景

孫子は、中国の戦国時代(紀元前5世紀頃)の兵法家であり、「孫子の兵法」の著者とされています。彼の生涯については多くの謎に包まれており、具体的な詳細はあまり分かっていませんが、彼が戦の実践者であり、また優れた戦略家であったことは明らかです。孫子は、当時の乱世で生き抜くために、戦争、国防、そして情報収集の重要性を説きました。彼の理論は、後の時代においても広く受け入れられ、現在でも戦略の教科書として重宝されています。

孫子が生きた時代は、国と国が争い激しい時代でした。彼は、戦争の目的とその意義について深く考え、単に敵を打ち倒すことだけが目的ではないことを強調します。彼にとって戦争は、国家の生存と発展を確保するための手段であり、慎重な戦略と情報の収集がその実現に不可欠であると理解していました。

1.2 兵法の目的とその意義

孫子の兵法は、戦争を単なる力の対立ではなく、知恵や情報の活用による戦略的な競技としています。その目的は敵を打つことではなく、いかにして戦わずして勝利に導くかにあります。具体的には、戦争を未然に防ぐための外交努力や、敵の動向を常に把握するための情報戦、といった方法が挙げられます。このように、兵法は敵を理解し、状況を読まなければ成り立たないのです。

このような視点は、ただの軍事戦略にとどまらず、ビジネスや政治の場でも応用されます。今日の企業戦争では、市場の動向や競争相手の戦略を見極めることが成功に不可欠です。孫子の教えは、こうした情報の収集と分析の重要性を教えていると言えるでしょう。

1.3 戦略と戦術の違い

孫子は、戦略と戦術の違いについても深く考察しています。戦略は全体の計画や方向性を示すものであり、戦術はその計画を実行するための具体的な手段を指します。戦略は長期的な視点を持ち、全体の目的を達成するために必要な大局的な考え方を求めます。対照的に、戦術はその時々の状況に応じて柔軟に変化するものであり、短期的な成果を追求します。

このような違いを理解することは、情報の取り扱いにおいても重要です。戦略的な意思決定を行うためには、正確で信頼性の高い情報が不可欠です。したがって、情報をどのように収集し、分析するかが、戦略の成功に大きく寄与することを忘れてはなりません。

2. 情報の役割と重要性

2.1 情報の定義と種類

情報とは、特定の状況や事象に関するデータや知識を指します。孫子の兵法においては、敵の動向、地形、民心、さらには自らの兵の状態など、あらゆる情報が戦局において極めて重要です。情報の種類には、定量情報(数値や統計など)と定性情報(質的な評価や印象など)があり、両者を組み合わせて戦略を導き出す必要があります。

特に孫子が重視したのは、敵を知ることと自らを知ることです。この二つの知識があれば、百戦しても危うからずという言葉が示す通り、情報は単なるデータや数字以上の意味を持ちます。それは、戦局を有利に進めるための武器となり、敵を打ち破る力を与えるものです。

2.2 情報が戦局に与える影響

情報が戦局に与える影響は、歴史においても数多くの事例から明らかです。例えば、第二次世界大戦中の暗号解読や情報戦は、勝敗を大きく左右しました。アメリカが日本の通信を傍受し、ミッドウェー海戦での勝利を収めたのは、その情報の重要性を示す典型です。このように、適切な情報があれば、戦の結果を大きく変えることができるのです。

また、情報の伝達速度も重要です。古代では情報は手紙や口伝で伝えられましたが、現代ではインターネットや通信技術の発展によって、瞬時に情報が伝わる時代となりました。しかし、この情報の過多が逆に混乱を招く結果になることもあります。この点については次の章で詳しく説明します。

2.3 戦略における情報収集の方法

戦略的な情報収集には、様々な方法があります。孫子はスパイの活用を重視し、情報収集は敵を知るための最も効果的な手段であると指摘しました。具体的には、偵察、密告、敵国の内部からの情報漏洩などが挙げられます。また、これらの情報を基に分析を行い、敵の動きを予測し、それに基づいて戦略を考えるのが重要です。

現代においても、情報収集は多岐にわたります。市場調査、顧客のフィードバック、競争相手の動向など、ビジネスシーンでも情報を収集する手段は数多く存在します。孫子の教えは、情報収集の方法論を学ぶ上でも有効であり、現代の戦略家たちにとっても貴重なリソースとなっています。

3. 孫子の兵法と情報管理

3.1 情報の収集と分析のプロセス

情報の収集とその後の分析は、孫子の兵法において重要なプロセスです。まず、情報の収集は多角的に行われなければなりません。敵の動向、地の利、民の心情など、さまざまな視点から情報を集め、相互に関連づけることで、より正確な状況把握が可能となります。

次に、収集した情報を分析する際には、それが信頼できるものであるかを検証することが重要です。時には情報に基づいて判断を下さなければならない場面もありますが、不確実な情報に基づく判断は大きなリスクを伴います。このため、情報の正確性や妥当性を確認するためのプロセスも欠かすことができません。

3.2 敵を知り、自らを知る重要性

孫子が強調した「敵を知り、自らを知る」という言葉は、情報管理における根本的な理念と言えるでしょう。この考え方は、単に敵の動向を把握することだけでなく、自分たちの強みや弱みを理解することまで含まれます。戦局において有利に立つためには、自己分析も欠かせません。

たとえば、企業が競争相手を分析する際には、相手の戦略、製品の強み、さらにはそれによって生じる自社の劣位を理解することが重要です。こうした情報があれば、戦略を柔軟に修正することが可能となり、結果的に市場での競争優位を築く手助けとなります。

3.3 情報の誤用とそのリスク

一方で、情報の誤用についても注意が必要です。誤った情報をもとに戦略を立てたり、分析を行ったりすると、逆に自滅的な結果を招くこともあります。情報の管理には、適切なフィルタリングと分析が求められますが、その過程で偏見や先入観が入ると、誤ったもちろん判断を導きやすくなります。

また、倫理的な問題も考慮しなければなりません。情報を収集する過程で、違法に手に入れたリソースや手段を用いることは、長期的には信頼を損ね、ビジネスや組織の存続を危うくすることになります。このため、情報管理には倫理的な視点を持ち、リスクを最小限に抑える努力が欠かせません。

4. 現代における情報過多の時代

4.1 情報過多がもたらす課題

現代は情報過多の時代と呼ばれています。インターネットの発展により、情報は瞬時に手に入るようになりましたが、その反面、信頼性の低い情報や誤解を招く情報も氾濫しています。このような状況下では、何が真実で、何が誤りなのかを判断することが非常に難しくなります。

この情報過多は、特にビジネス領域において深刻な課題となっています。適切な情報を選別する時間がないために、意思決定が遅れたり、誤った判断を下したりするリスクが増加しているのです。その結果、競争優位を築くことが困難になる場合も少なくありません。

4.2 孫子の教えを現代に活かす

このような情報過多の時代において、孫子の教えが再び注目を集めています。孫子の兵法における情報の取り扱いは、今日の混乱した情報環境において如何に効果的に戦略を立てるかという教訓を提供します。特に、「必要な情報を必要な時に収集する」という視点は、効率的な情報管理を実現するための鍵となります。

また、敵を知り、自らを知るという教えは、自己反省や競合分析の重要性を強調するものです。企業はその情報をもとに柔軟に戦略を修正し、競争相手に対して有利なポジションを確保するための行動をとる必要があります。

4.3 効果的な情報管理の戦略

情報過多に対処するためには、効果的な情報管理戦略が不可欠です。具体的には、情報の収集、分析、評価、フィルタリングのプロセスを明確に定義し、必要に応じて調整可能な体制を持つことが求められます。また、技術を活用してデータを効率的に取り扱うためのツールを導入することも有効です。

さらに、情報共有の文化を育むことも大切です。組織内での情報の流通を促進し、各部門が連携して情報を収集し分析することで、より正確で有意義な意思決定が可能となります。このように、孫子の兵法に基づく戦略的なアプローチが、現代の情報過多の問題に立ち向かうための道を開くことにつながります。

5. 孫子の兵法に学ぶ情報戦の実践

5.1 歴史的事例の分析

実際の歴史においても、孫子の教えがどのように適用されたかを探ることは非常に興味深いです。例えば、アメリカ独立戦争では、ジョージ・ワシントンが敵情報を巧妙に利用しました。彼は、イギリス軍の動向を常に監視し、その情報をもとに決定的な戦闘を行ないました。このような情報戦の実践は、孫子の兵法の理論を裏付ける素晴らしい事例と言えるでしょう。

また、韓国戦争においても、情報が戦局に大きな影響を与えました。北朝鮮軍が南進した際、国連軍は多くの情報をもとに迅速に対応し、停戦に導くことができました。このように、歴史上の多くの成功例において、情報戦の重要性が示されているのです。

5.2 現代戦における応用

現代の戦争においても、情報戦の重要性は増す一方です。サイバー攻撃や情報操作といった新たな形での戦争が現れる中、情報の取り扱い料がますます難しくなっています。特に国家間の対立においては、敵国の情報を集め、そこから戦略を構築するスキルが重要視されています。

一例として、ロシアのウクライナ侵攻では、双方が情報戦を強化し、オンラインでのプロパガンダや対情報攻撃が頻繁に行われました。このような新しい戦場においても、孫子の教えが必要とされる場面が増えています。

5.3 情報戦における倫理と責任

情報戦に取り組む際には、倫理と責任も忘れてはならない視点です。敵を欺くことが目的である場合でも、その手法や方法が正当化されるわけではありません。違法な手段や不当な方法を用いることは、将来的に大きなリスクを伴うことになります。

企業においても、情報を取り扱う際には透明性や誠実性が求められます。信頼を築くためには、正しい情報を基に行動し、誤情報を排除する努力が不可欠です。孫子の兵法の理念を基に、倫理的な視点から情報戦を再考することが、今後ますます求められるでしょう。

6. 結論

6.1 今後の情報戦の展望

孫子の兵法における情報の重要性は、現代でも全く色あせることはありません。情報戦の新たな構造や手法が登場する中で、孫子の教えから学ぶことが多いと感じます。今後も、情報の取り扱いや戦略の立案において、彼の理論が有効であることが示されるでしょう。

特に、デジタル革命の進展により、情報戦の形態はますます複雑化しています。それに伴い、情報の収集や分析、倫理的な配慮がより一層重要な要素となっていくでしょう。この流れの中で、孫子の教えがさまざまな分野でますます活かされることを期待します。

6.2 孫子の教えが未来に与える影響

最終的に、孫子の兵法は未来の情報戦においても重要な指針となるでしょう。情報をどう扱い、戦略をどう立てるかという考え方は、単なる軍事戦略にとどまらず、企業活動や外交など広範な分野においても応用可能です。これからの時代においては、孫子の教えがますます重視されることでしょう。

終わりに、情報戦の本質を理解し、効果的な戦略を立てるためには、孫子の教えを参考にすることが非常に有効であると感じます。その教えが、我々の未来の選択に対してどのような影響を与えるのか、非常に楽しみです。