孫子の兵法は、中国の古代戦略思想を代表する書物であり、その中で「勝利」の概念は非常に重要な位置を占めています。孫子は、単に戦争に勝つことだけを指すのではなく、より広い意味での勝利について論じています。本記事では、孫子の兵法における勝利の概念とその意義について、様々な視点から詳しく考察していきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の生涯と背景

孫子(Sun Tzu)は、中国春秋時代に生まれたとされる軍事戦略家で、その生涯については多くの謎が残っています。彼の本名は「孫武」といい、当時の国家間の争いが激化する中で、戦略の重要性を痛感していました。孫子は、戦争を単なる力の衝突と捉えず、心理戦や情報戦の重要性を強調しました。その背景には、彼が従軍した国や地域での経験が大きく影響していると考えられます。

孫子の兵法は、古代中国で知られている多くの戦略書の中でも特に影響力があり、後世の軍事、政治、経済など多方面にわたる戦略の基盤となっています。彼の思想は、中国だけにとどまらず、日本や西洋の戦略理論にも強い影響を与えており、今日でも広く参照されています。

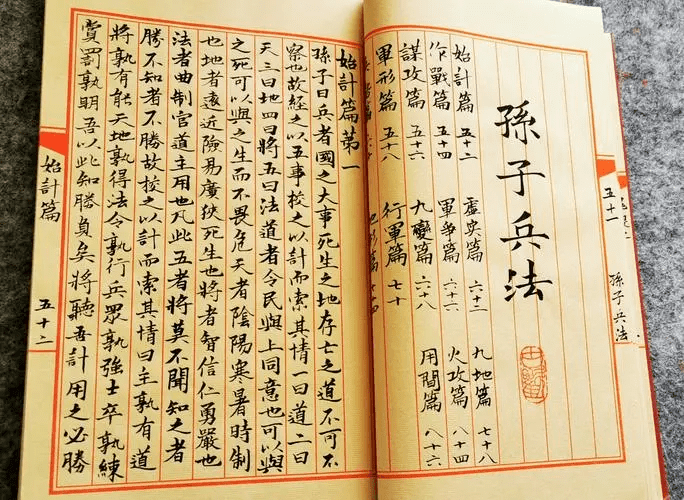

1.2 兵法書の構成と主要概念

孫子の兵法は、13篇からなる兵法書であり、各篇ごとに戦争や戦略に関する異なるテーマが取り上げられています。例えば、「謀攻篇」では、戦略を巡る計画の重要性を説き、「兵勢篇」では戦いにおける勢力の使い方について具体的な指針を示しています。このように、孫子の兵法は戦争を成功させるための包括的な戦略を提供しています。

主要な概念としては、「先念」「勝を知る」「計を持つ」といったものがあります。「先念」とは、敵より先に行動することの重要性を説くもので、これにより相手に対して優位に立つことができます。また、「計を持つ」というのは、綿密な情報収集と分析の重要性を指しており、成功するためには常に情報戦で先手を取る必要があると強調しています。

1.3 孫子の兵法の影響

孫子の兵法は、単なる軍事戦略にとどまらず、経済や政治の分野にも多大な影響を与えています。特に、企業戦略においては、競争優位を築くための教科書として多くの経営者に支持されています。例えば、アメリカの企業が新規参入に対する競争戦略を考案する際、孫子の戦略を引用することは珍しくありません。

また、国際関係においても、孫子の兵法は国家の外交戦略に応用されています。特に、敵対的な国家との関係においては、情報操作や心理戦が重要な役割を果たします。このように、孫子の兵法は、現代社会においても普遍的な戦略思想として機能しているのです。

2. 勝利の定義

2.1 勝利の一般的な理解

一般的に、勝利とは敵に勝つこと、すなわち戦闘に勝利することを指します。しかし、孫子はこの定義に新たな視点を加えています。彼の考えでは、勝利は単なる戦闘の結果ではなく、戦争において的確な判断とそうした判断に基づく行動を通じて、最終的な成功を収めることだと主張しています。

このような視点から見ると、勝利は物理的な勝利にとどまらず、心理的、戦略的な側面も含まれます。戦って勝つことが目的ではなく、あくまで戦争を通じて目的を達成することが重要であると、孫子は強調しています。

2.2 孫子の兵法における勝利の特異性

孫子の兵法においては、勝利は複数の要素に依存しています。たとえば、敵の動きや自軍の状況に応じた柔軟な戦略の構築、資源の効率的な使用、戦闘のタイミングを見極める能力などが挙げられます。これにより、単なる肉体的勝利にとどまらない、より包括的な勝利が求められます。

さらに、孫子は「勝つための準備が全てである」という見解を示しており、準備が整っていない状態で戦うことは非常に危険であると警告しています。これにより、勝利の概念は戦略的な準備や情報収集、そして冷静な判断力を含むものになります。

2.3 勝利と戦争の目的

孫子にとって、勝利の最終的な目的はただの戦闘の勝敗に留まらず、国家の存続や繁栄へと繋がるものであると理解されています。戦争は経済や国民の生活、市民の士気に直接的な影響を与えるため、勝利はより広い社会的文脈の中で捉えられる必要があります。

したがって、孫子は勝利を追求する際、戦争がもたらす結果や影響を十分に考慮することを求めています。勝利は、単なる一時的な成功に終わるべきではなく、長期的な利益をもたらすものでなければなりません。

3. 勝利の概念

3.1 戦略的勝利と戦術的勝利

孫子は勝利を戦略的勝利と戦術的勝利に分けて考えています。戦略的勝利は、数年から数十年のスパンで見た際に得られる成果を指し、戦争全体としての目的を達成することを目指します。一方、戦術的勝利は、個々の戦闘や局面における勝利に焦点を当てており、短期間での成果が求められます。

戦略的勝利は、長期的な計画や国の存続に関わるため、慎重に立案される必要があります。たとえば、強大な敵国に対しては、長期的な外交戦略や連盟の形成が重要です。対照的に、戦術的勝利は、迅速な行動や攻撃を通じて短期的な目標を達成することが強調されます。これら二つの勝利は補完的な関係にあり、一つだけを追求するのではなく、両者をしっかりとバランスよく目指すことが必要です。

3.2 勝利の条件と要素

孫子は、勝利を単に運や偶然によるものではなく、明確な条件と要素を持つものとしています。これらの要素には、情報の正確性、戦力の配置、士気、そして状況適応能力などがあります。敵の動きに合わせて柔軟に対応することができるかどうかが、勝利を左右する大きな決定要因となります。

たとえば、戦闘中に敵の戦術を的確に読み取る能力が、勝利の可能性を大きく高めることが示されています。また、士気が高い兵士は規律が保たれ、戦闘力も向上します。このような要素が組み合わさることによって、勝利の確率が上がるのです。

3.3 勝利の持続性と変化

勝利は一度達成されただけでは永続的なものにはなりません。孫子は、勝った後もその状態を維持するために、さらなる戦略や調整が必要であることを強調しています。特に、敵が再び挑んでくる可能性を考慮し、次の一手を常に考える必要があります。

また、勝利の概念は時代や社会の状況により変化するため、孫子は状況に応じた適応力の重要性を説きます。時代背景や敵国の状況に応じて、勝利のためのアプローチが異なるため、常に柔軟な思考が求められます。このように、勝利は単なる目指すべきゴールではなく、絶えず変化する過程であるとも言えるのです。

4. 勝利の意義

4.1 経済的利益と社会的影響

勝利の意義は、経済的利益に大きく関わっています。戦争に勝つことで、領土の獲得や資源の確保が可能となり、軍事費や資源投資が無駄になることを避けることができます。たとえば、歴史的に見ても、戦争に勝利した国がその後繁栄を続けるケースは少なくありません。戦争がもたらす経済的な繁栄は、国民全体の生活水準を向上させる要因となります。

さらに、勝利は国民の士気にも大きな影響を与えます。戦争に勝つことで、国民は自国に対する誇りを持つことができ、社会全体が一つにまとまります。一方、敗戦は国民に深刻なトラウマを残し、経済的な困難や社会的な不安につながることとなります。このように、勝利は国の経済や社会において、不可欠な意義を持っているのです。

4.2 精神的な側面と士気

勝利は、精神的に重要な意味を持っています。戦争に勝利することで、兵士たちの士気が高まり、さらなる戦いに対する準備が整います。また、国民全体の精神的な結束も強まり、共同体意識が生まれます。戦争に勝つことは、単なる肉体的な勝利にとどまらず、精神的な勝利でもあるのです。

孫子は、勝利のためには士気の高い軍隊を維持することが必要であると説いています。士気が高い兵士は、敵に立ち向かう勇気を持ち、戦闘状況に応じた柔軟な判断ができるため、戦局を有利に進めることが可能です。また、精神的な勝利は国の安定基盤ともなり、その後の平和維持に寄与します。

4.3 現代社会における勝利の概念の応用

現代社会においても、勝利の概念は様々な分野で応用されています。ビジネスシーンでは、競争を勝ち抜くための戦略や施策が求められ、孫子の兵法の教えがビジネス戦略に活かされています。例えば、マーケティング戦略や製品開発において、勝つための戦略的なアプローチが必要とされます。

また、国際関係においても、国が自国の利益を追求するために、孫子の戦略思想を取り入れるケースが増えています。外交交渉や国際組織での協力体制を築くためには、合意形成や戦略的な対応が重要であり、孫子の「勝利」の概念が影響を与えています。このように、現代社会における勝利の概念は、様々な場面で活用されているのです。

5. 孫子の兵法による現代の示唆

5.1 ビジネス戦略への応用

孫子の兵法は、ビジネス戦略にも深く根付いています。企業競争においては、マーケットシェアの確保や製品の優位性を追求するために、孫子の戦略が取り入れられています。特に、「知己知彼、百戦不殆」(自分と敵を知れば、百戦しても危うからず)という原則は、競合分析や市場調査において非常に重要です。

たとえば、成功した企業は、競合他社の動向を把握し、自社の強みをさらに強化することに努めています。これにより、市場での優位性を確保し、利益を最大化する戦略を展開しています。このように、孫子の兵法は、現代のビジネス環境においても依然として重要な指針となっているのです。

5.2 政治戦略と国際関係

孫子の兵法は、政治戦略や国際関係にも応用されています。戦国時代において、国家間の争いが激化する中で、孫子の戦略思想が国政にも影響を与えました。その後の歴史でも、国際交渉や外交戦略において、孫子の原則が洗練されることとなります。

現代においても、国家間の競争や外交交渉は、力と策略の戦いです。外交アプローチにおいては、戦略的な判断が求められる場面が多く、孫子の「勝つための準備」が役立ちます。情報収集や交渉の巧妙さが、国際的な成功を左右することになるのです。

5.3 競争優位性の確立

現代社会における成功は、競争優位性の確立に密接に関連しています。企業や国家が持続的な勝利を収めるためには、常に競争相手を意識し、革新的な戦略を練り続ける必要があります。この点において、孫子の兵法は、競争優位を生むための重要な指針を提供しています。

たとえば、技術革新が進む昨今、情報の迅速な対応や市場のトレンドを見極めることが、競争優位を築く鍵となります。また、リーダーシップやチームの士気も重要であり、孫子が強調する「勝利に向けた計画」や「団結の重要性」は、現代の競争においても深い示唆を与えているのです。

6. 結論

6.1 孫子の兵法における勝利の再評価

孫子の兵法における勝利の概念は、ただの戦闘を勝ち抜くこと以上の深い意義を持っています。彼の理論は、単なる勝ち負けではなく、長期的な目標を見据えた戦略が必要であることを教えてくれます。このように、勝利の再評価は、古代の教訓を現代にも活かす道しるべとなります。

6.2 今後の研究課題

今後の研究では、孫子の兵法と現代のビジネス、国際関係における戦略の接点を深めることが求められます。また、現代のデジタル社会において情報戦がますます重要になる中で、孫子の情報戦に関する教えを実践に役立てる方法を探ることも大きな課題です。これにより、孫子の兵法の価値が今後も引き続き評価されることを期待します。

終わりに

孫子の兵法における勝利の概念は、単なる戦争の勝敗を超え、様々な分野において適応される普遍的な思想です。その意義と概念を理解することは、現代社会においても重要な示唆をもたらし、成功への道筋を照らし出します。