孫子の兵法は、中国古代の戦略的な思考と行動を体系化した名著であり、今もなお多くの人々に影響を与えています。この書物は主に軍事に関する理論を扱っていますが、その教えは戦略的思考やコミュニケーションにおいても応用可能です。本記事では、孫子の兵法に基づくコミュニケーション戦略と撤退の意義について詳しく考察していきます。具体的には、孫子の兵法の背景や基本概念、戦略的撤退の重要性、そしてコミュニケーションと戦略の関連性をつなげて論じていきます。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯と兵法の背景

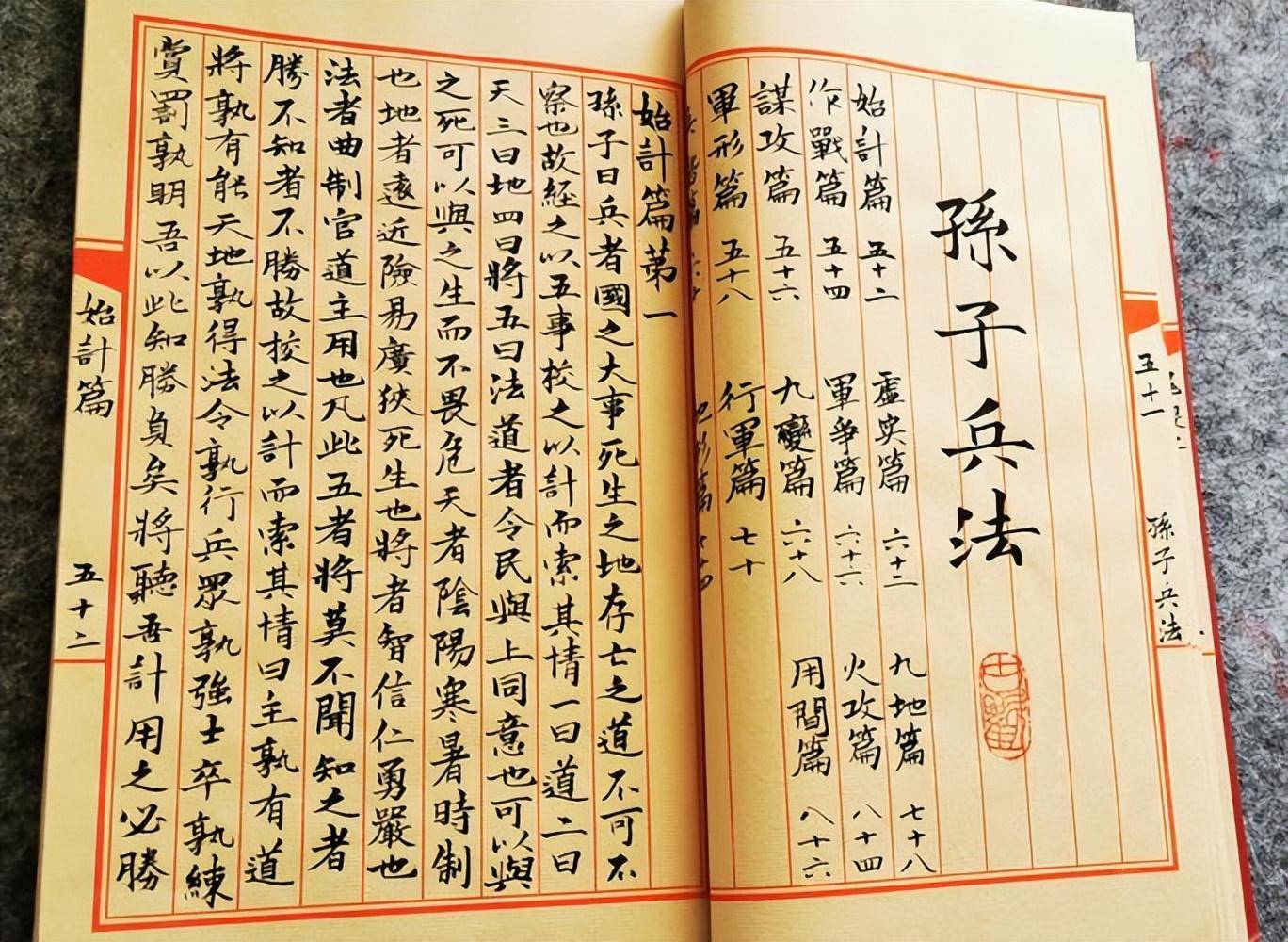

孫子(孫武)は、春秋戦国時代の中国の著名な軍事家であり、彼の生涯は非常に神秘的で、多くの逸話が存在します。彼は、約2500年前に生き、戦争の指導者としての経験をもとに「孫子の兵法」を著しました。この書物は、彼の生涯を通じての観察と経験に基づいています。そのため、単なる理論書ではなく、実戦に根ざした実用的な手引きともいえるでしょう。

孫子の時代、中国は小国が争う激動の時代でした。このような背景の中で、戦争を勝ち抜くための知恵として生まれたのが「孫子の兵法」です。彼は数々の戦場での経験を積んでおり、その中で得た教訓を集約して兵法として体系化しました。彼の教えは、現在のビジネスシーンや政治など、さまざまな領域に応用可能とされていることから、古代の知恵が今もなお生き続けていることが伺えます。

1.2 兵法の主要な理念と原則

「孫子の兵法」には、その根底にある理念として「勝つための戦い」と「不要な戦争の回避」があります。孫子は、戦争は最後の手段であるべきだとし、戦わずして勝つことこそが最も優れた戦略であると強調しています。このため、相手の動きを観察し、適切な情報を収集する重要性を説きます。情報をもとに相手の意図を理解し、それに応じた行動をとることが求められます。

また、孫子は「知己知彼、百戦不殆」という有名な言葉も残しています。これは、自分自身と相手の両方をよく理解してこそ、戦争において勝利を収められるという教えです。コミュニケーション戦略においても、この理念は重要であり、相手を理解することで、より効果的なコミュニケーションが可能となります。孫子の教えは、ただの戦術という枠を越え、日常生活やビジネスにおける効果的なコミュニケーションにも応用可能です。

1.3 戦略的思考の重要性

戦略的思考は、孫子の兵法において非常に重要な概念です。孫子は、戦略を立てる際には短期的な視点だけでなく、長期的なビジョンを持つことが大切だと考えていました。この考え方は、現代のビジネスや組織運営にも深く関連しています。経営者やリーダーは、目先の利益に囚われず、組織全体の利益を考慮した戦略を立てる必要があります。

また、孫子は「状況に応じて柔軟に対応する」姿勢も強調しています。これは、時代や環境が変化する中で、固定観念に囚われずに判断を下すことの重要性を示しています。戦略的なコミュニケーションにおいても、状況に応じた柔軟なアプローチが求められます。リーダーは、メンバーや外部との関係性を考慮しつつ、状況に応じた効果的なコミュニケーションを行うべきなのです。

2. 孫子の兵法と戦略的撤退

2.1 戦略的撤退とは何か

戦略的撤退とは、必要な場合において後退を選択することを指します。これは、単に敗北を意味するのではなく、自らの戦略を保つための賢明な選択として捉えることができます。孫子の兵法においても、撤退は戦術の一環として重要な要素とされており、敵が強い場合、または自軍の状況が不利な場合には撤退を選ぶことが推奨されているのです。

例えば、古代の戦争では、補給線を保つことが極めて重要でした。もし敵が補給路を断ち、物資が不足する状況になれば、戦闘を続けることは非常に困難になります。そのため、戦略的に撤退し、再び立て直すことが必要なのです。孫子の視点からは、撤退は決して弱さの象徴ではなく、次の機会を見据えた準備とも言えます。

2.2 孫子の視点から見た撤退の意義

孫子は、撤退を通じて得られる戦略的な利点についても述べています。撤退することで、相手に勝利を与えない姿勢を示し、自軍の士気を保つことができるためです。また、よいタイミングで撤退することにより、次回の戦いで有利な条件を整えることもしばしばあります。たとえば、不利な状況から意図的に距離をおくことで、敵が油断する隙を生むことができるのです。

孫子は、撤退する際に情報戦の重要性も強調しています。撤退の際に起こる混乱の中で、相手が誤った判断を下すことを期待することも一つの戦略です。情報を集め、敵の動きを逆手に取ることで、撤退を有利に進めることができるでしょう。

2.3 現代における撤退の事例

現代においても、戦略的撤退は多くの場面で見られます。たとえば、企業戦略の中で新しい市場に進出したものの、競争が激しすぎて撤退を決断する事例があります。この場合、撤退は必ずしも失敗ではなく、次のステップのための賢い選択と見なされるべきです。

また、兵士の撤退に関する歴史的事例では、アフガニスタンでの撤退戦が挙げられます。米国の撤退は単なる敗北として報道されることも多いですが、戦略的に見ると、もはや持続可能なリソースやサポートが存在しない中で決断されたものでした。このように、撤退の背景には複雑な戦略的思考が存在していることを理解することが大切です。

3. コミュニケーション戦略の必要性

3.1 コミュニケーションと戦略の関連

コミュニケーションは、組織や社会において非常に重要な役割を果たします。孫子の兵法の観点から見ると、戦略的な成功は効果的なコミュニケーションなしには達成できません。情報共有が不足すると、誤った判断を下すリスクが高くなります。このため、戦略的な思考とコミュニケーションは密接に関連しているのです。

孫子が語った「知己知彼」の理念は、先ほども触れた通り、コミュニケーションによって実現されます。自分自身や相手の状況を理解するためには、常に情報を収集し、フィードバックを受ける必要があります。このようなプロセスを通じて対話を深め、自らの戦略を磨き上げ、大局を把握することが求められます。

3.2 効果的なコミュニケーションの要素

効果的なコミュニケーションには、透明性、正確性、タイミング、そして説得力が求められます。透明性は、情報をオープンにし、信頼を築くために重要です。また、正確な情報を適時に提供することで、誤解を避けることができます。このような要素は、特に危機的状況において、組織が一枚岩として行動するためには欠かせません。

加えて、コミュニケーションの内容が説得力を持っていることも、戦略の成功に繋がります。戦略の詳細や理由を説明し、関係者に共感を呼び起こすことで、協力を得やすくなります。孫子の兵法においても、コミュニケーションの重要性はしばしば強調されています。指導者が兵士に対して戦略を理解させることで、士気を高め、行動に結びつけることができるのです。

3.3 孫子の兵法によるコミュニケーションのアプローチ

孫子の兵法に基づくコミュニケーション戦略は、相手を理解する姿勢から始まります。敵や競争者を知るためには、彼らの意図や行動を観察し、分析する必要があります。この情報をもとに戦略を立て、適切なタイミングで必要なメッセージを送り出すことが求められます。

また、孫子は、「秘伝」としての情報の扱い方にも言及しています。すべての情報をオープンにするのではなく、必要な情報のみを共有することで、競争優位を保つ立場に立つことが大切です。このように「知ること」と「伝えること」が連動していることが、戦略的な成功への近道とも言えるでしょう。

4. 孫子の業務におけるコミュニケーション戦略

4.1 組織内のコミュニケーションの強化

組織内のコミュニケーションを強化するためには、情報の流れを円滑にする必要があります。オープンな会話を促進し、チームメンバーがお互いに意見を共有しやすい環境を作ることがカギとなります。定期的なミーティングやフィードバックセッションは、情報を共有しやすい土台となり、意見交換を促進します。

また、孫子の兵法の理念を日々の業務に取り入れ、強い絆を築くことも重要です。例えば、チームメンバーとコミュニケーションを取りながら、各自の強みや特性を理解することは、役割の明確化に繋がります。これにより、メンバーは自分の仕事に対して自信を持ち、より効果的にチームとしての成果を出すことができるのです。

4.2 外部との関係構築

外部との関係構築においても、孫子のコミュニケーション戦略が有効です。顧客やパートナーとの良好な関係を維持するためには、信頼を築くことが不可欠です。情報を共有し、相手のニーズや期待を理解することで、より効果的な協力関係を構築することができます。

また、市場環境や競争相手に応じて、柔軟に戦略を見直すことも大切です。外部からのフィードバックを受け取り、自社の強みと弱みを踏まえたコミュニケーションを行うことで、相手に寄り添った提案が可能となります。これが結果的に、持続可能なビジネス関係の構築に寄与します。

4.3 緊急時のコミュニケーション戦略

緊急時におけるコミュニケーション戦略は、組織の存続に直結します。このような状況では、迅速かつ正確な情報の伝達が求められます。孫子の兵法においても、緊急事態には冷静な判断が重要であるとされています。組織内部での役割分担や情報の流れをあらかじめ決めておくことで、スムーズな対応が可能になります。

また、緊急事態においては透明性を持ったコミュニケーションが特に重要です。リーダーが正直に現状を伝えることで、メンバーは心の準備を整え、共に危機を乗り越える意志を持つことができます。そのためにも、事前にリスクマネジメントプランを策定し、関係者全員がそれを理解していることが重要です。

5. 事例研究:孫子の兵法を活用した撤退とコミュニケーション

5.1 歴史的事例分析

過去の歴史においても、孫子の兵法を活用した撤退の事例は数多く存在します。たとえば、三国時代の呉の孫権は、敵軍に包囲された際に撤退を選択しました。この判断は一時的な敗北とされましたが、撤退後に軍の立て直しを図り、後に曹操に対して決戦を挑む成功へと繋がりました。

このように、戦略的撤退はただ単に引くことではなく、次の戦略を練るための重要なステップであることがわかります。孫子の理念をもって撤退を選択することは、時に勝利につながる可能性があるからこそ、慎重な判断が必要とされるのです。

5.2 現代企業における実践例

現代の企業においても、撤退戦略は非常に重要です。たとえば、あるIT企業が新しいプロダクトを投入したものの、競争が激化し、想定した利益を得られないと分かった場合、撤退を選ぶことがあります。この際、社内外に対し透明性を持ったコミュニケーションを行うことで、信頼を維持しつつ、次のステップへ進む準備を整えることができます。

また、アメリカの著名なスカーフブランドが、海外進出の際に市場調査を行わず、撤退を余儀なくされたケースもあります。この場合、戦略的撤退の重要性は明らかであり、事前のリスク評価と情報共有がいかに果たされているかが問われます。この教訓を踏まえた上で、企業は情報収集の重要性を再認識する必要があります。

5.3 成功と失敗から学ぶ教訓

過去の成功事例や失敗事例から学ぶことは、撤退やコミュニケーション戦略を深化させる重要なポイントです。成功事例では、準備が整った状態で撤退し、次の機会を見据えた行動が見られました。一方で失敗事例には、情報不足やコミュニケーションの欠如が原因となった場合が少なくありません。このため、状況を常に把握し、柔軟に戦略を見直す姿勢が求められます。

過去の教訓から導き出されるのは、戦略的撤退もまた一種の戦略であり、必要に応じて取るべき選択肢であるということです。並行して、効果的なコミュニケーションが欠如すると、撤退の決断が誤った方向へ導く可能性があります。こうした点を踏まえ、今後の戦略に活かしていくことが必須です。

6. まとめと今後の展望

6.1 孫子の兵法に基づくコミュニケーション戦略の意義

「孫子の兵法」に基づくコミュニケーション戦略は、単なる情報伝達の枠を超えて、相手を理解し、自らの戦略を効果的に展開する手段として非常に重要です。戦略的思考を持ち、状況に応じた柔軟なアプローチを取ることで、さまざまな場面での成功に繋がります。

組織内外での信頼構築を促進し、戦略的撤退における判断力を高めることが不可欠です。孫子の兵法を参考にすることで、成功事例を創出するだけでなく、失敗から学ぶ姿勢を持つことで、持続可能な成長を促進することができるのです。

6.2 未来に向けた戦略的思考の重要性

未来における競争環境は一層厳しくなると言われています。その中で、戦略的思考とコミュニケーション能力を向上させることが成功へのカギとなります。孫子の兵法に示された知恵を基に、変化に柔軟に対応し、効果的に情報を扱うことで、これからの挑戦に立ち向かう準備を整えることが重要です。

情報の重要性が高まる現代において、相手を理解し、効果的にコミュニケーションを行うことは生命線です。特に、急激な時代の変化に対応するためには、過去の成功や失敗を学び、次の一手を考える復習が不可欠と言えるでしょう。

6.3 最後のメッセージ

結論として、孫子の兵法は単なる戦争の教訓にとどまらず、生活やビジネスにも応用できる豊かな知恵を提供しています。それぞれの場面で孫子の教えを活かし、情報を的確に扱い、コミュニケーションを通じて強調すべきことを伝えていくことで、より良い未来を切り開くことができるでしょう。戦略的思考を持ち続ける限り、私たちの行動は希望に満ちた未来へと結びつくはずです。