戦場における敵の動向予測は、古今東西の戦略家にとって重要なテーマです。特に、中国の古代軍事書『孫子の兵法』は、戦闘における情報収集や敵の動向予測の重要性を強調しています。本記事では、孫子の教えを基に、敵の動向を予測する方法や実例、さらには近代における技術的な進展について探求していきます。

1. 孫子の兵法の概要

1.1. 孫子の生涯とその影響

孫子、すなわち孫武は、紀元前6世紀頃に生きた中国の軍事家であり、『孫子の兵法』の著者として知られています。彼の生涯については多くの伝説が残っており、その多くは具体的な証拠が乏しいため、詳細は不明です。ただ、彼が戦略の専門家であり、彼の理論が戦争の勝利にどれほど重要であったかは、歴史的に明らかです。孫子は、戦争は単なる武力衝突ではなく、心理戦や情報戦が主導するものであると説いています。

彼の影響は、西洋の軍事理論にも広がり、ナポレオンやドイツの将軍ゲルト・フォン・シュリーフェンなど、多くの著名な軍事指導者が彼の教えを参考にしました。このように、孫子の思想は時代や国境を超えて広まり、さまざまな戦争において成功を収めるための基盤を提供してきたのです。

1.2. 孫子の兵法の基本概念

『孫子の兵法』は、13編から構成され、各編では戦争の重要な側面が取り上げられています。特に有名なフレーズの一つに「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」があります。この言葉は、敵の動向を正確に把握し、自己の強みと弱みを理解することが、戦争において決定的であると述べています。

また、孫子は優れた軍師や将軍が持つべき資質として、迅速な判断力や柔軟な対応能力を挙げています。彼の教えに従えば、戦場では固定観念にとらわれず、常に状況に応じた最適な戦略を選択することが求められます。このような柔軟性は、敵の動向を正確に予測するためにも不可欠です。

1.3. 現代における孫子の兵法の重要性

現代においても『孫子の兵法』の教えは、軍事戦略だけでなく、ビジネスや政治の領域においても適用されています。競争が激化する現代社会において、相手を理解し自分を見つめ直すことで、有利な立場を築くことができるからです。特に、情報技術の発展により、リアルタイムでデータを分析し、瞬時に戦略を変更する必要が生じています。

企業の競争戦略においても、「競合分析」が重要視されています。これは、孫子の教えを踏襲したものであり、特に新しい市場に進出する際には、競争相手の動向を予測する能力が成否を左右します。つまり、孫子の知恵は依然として私たちの日常生活の中で息づいているのです。

2. 敵の分析法とは

2.1. 敵の強みと弱みの評価

敵を分析することは、戦略立案の第一歩です。最初に行うべきは、相手の強みと弱みを評価することです。強みとは、敵が持つ兵力、装備、戦術の優位性などといった部分です。これに対し、敵の弱点も同様に重要です。例えば、敵の補給線が脆弱であったり、指揮系統に問題がある場合、そこを突くことで勝利を手にすることが可能です。

孫子は「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」とも言いました。ここでの「敵を知る」とは、相手の動向や行動パターンを把握することを意味します。歴史的な戦闘でも、敵の強みや弱みを理解したことで多くの勝利がもたらされました。例えば、アメリカの独立戦争では、弱小のコロンビア軍がイギリスの大軍と戦った際、ゲリラ戦術を用いることで勝利を収めました。このように詳細な敵分析は、戦争の成敗を大きく左右します。

2.2. 敵の戦略と戦術の理解

敵の戦略と戦術を理解することも、動向予測の重要な要素です。戦略は長期的な計画であり、戦術はその実行方法を指します。これを理解することで、敵の動きを予測し、適切な対応が可能になります。例えば、敵が特定の地域で集中攻撃を行う場合、それは敵がその地域を戦略的に重要視しているからです。逆に、分散攻撃を行う場合、敵がそれほど自信を持っていないことが考えられます。

また、戦争の歴史の中で、敵の戦術を読み取り、その動向を予測することで勝利を収めた事例は多数存在します。ナポレオンはこの洞察力に優れた戦略家であり、相手の動きを的確に予測することで数々の戦闘で勝利を得ました。彼のような指導者は、敵の行動から得られる情報を基に、自らの戦略を練ることができたのです。

2.3. 敵の士気と情報収集の重要性

敵の士気も、戦略を立てるうえでの重要な要素です。高い士気を持つ敵に対しては慎重に戦略を考えなければなりません。逆に、敵の士気が低い場合、その隙を突いて一気に攻めるチャンスです。士気は、部隊の士気、指揮官の采配、そして戦局に対する情報の正確性に依存します。

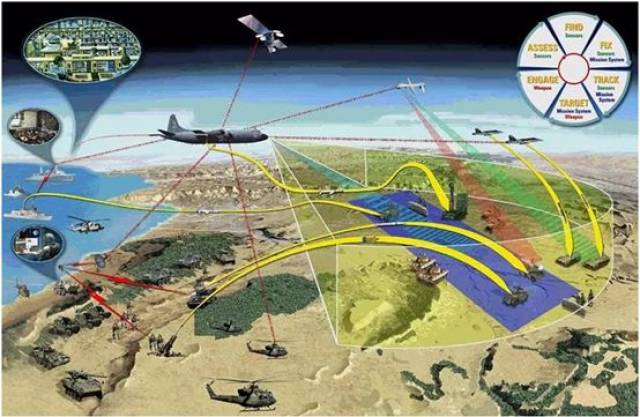

情報収集はこれまた欠かせません。現代の技術を駆使した情報収集手法、たとえば、ドローンや偵察衛星を活用することで、敵の動向をリアルタイムで追跡することができます。このような技術の発展は、かつての兵法の教えをさらに進化させるものであり、戦場での優位性を確保するために必要不可欠です。

3. 敵の動向予測の方法

3.1. 情報収集とその手法

敵の動向を予測するための第一歩は、実際の情報収集です。従来、偵察やスパイ活動が主な手法でしたが、最近ではデジタル情報を活用した新しい手法が進化しています。例えば、SNSやニュース媒体を通じて、敵に関する内部情報や士気を探ることが可能となっています。

また、情報収集には定量的な手法も重要です。データを通じた分析は、過去の戦闘を基に、敵の行動パターンを予測するために用いられます。データの蓄積に基づいて、AIを活用した解析が現在は行われており、これによって戦略的な決定が行われるケースも増えています。このように情報という武器は、戦場において競争優位を高めるための鍵となるのです。

3.2. データ分析と予測モデル

次に、収集された情報を基にしたデータ分析が重要です。AIや機械学習を用いることで、過去のデータを元に予測モデルを構築し、敵の動向を推測することができるようになっています。この手法は、特に大規模な軍事作戦において、迅速な判断を下すために不可欠です。

たとえば、近年の軍事作戦では、GIS(地理情報システム)を用いた分析が普及しています。これにより、地図上で敵の動きや地域の特性を可視化することが可能となり、敵の戦略を立てる上で非常に役立っています。敵がどの地域で強化を行っているか、どのルートを通る可能性があるかを可視化することで、戦略的な行動が取りやすくなります。

3.3. 予測の精度を高めるための要素

予測の精度を高めるためには、情報の質と量が重要です。単に多くの情報を収集するだけではなく、その情報が正確であるかを見極める必要があります。データの信頼性を確保する方法として、複数の情報源からのクロスチェックが推奨されます。

また、柔軟な思考も必要です。状況によっては、収集したデータとは異なる事態が発生することもあります。その場合、過去のパターンにとらわれず、新たな状況に応じて迅速に戦略を調整する能力が求められます。このような柔軟性が、予測の精度を高める要素となります。

4. 戦場におけるシミュレーション技術

4.1. テクノロジーの進化と戦場シミュレーション

近年、テクノロジーの進化により、戦場のシミュレーションが現実のものとなっています。これにより、兵士や指揮官は実際の戦闘を模擬した環境で訓練を行うことができ、敵の動向を予測する能力が向上します。シミュレーション技術は、戦場での緊張感や判断力を養うための非常に重要な手法です。

例えば、アメリカ軍では「仮想現実」を利用したシミュレーション訓練が行われています。この技術を用いることで、兵士たちは敵の動きに即座に対応する能力を鍛えることができます。シミュレーションは、戦術のテストや改善の場としても使用されるため、実戦に臨む際に自信をもって臨むことが可能となります。

4.2. シミュレーションを用いた実戦訓練

シミュレーション技術は、単に訓練にとどまらず、実際の軍事作戦にも応用されています。高度なアルゴリズムやモデルを用いることで、作戦立案の段階からシミュレーションを行い、敵の反応を予測することができるのです。この方法は、より現実に即した結果をもたらし、戦術の選定において非常に価値があります。

また、シミュレーションによって得た情報は、部隊の配置や戦術を決定する際の貴重な参考材料となります。これにより、仮想的な環境での成功体験を基にして、実際の戦場での行動を最適化することが可能になります。このようなシミュレーション技術は現在、各国の軍隊において標準的になりつつあります。

4.3. シミュレーション結果の予測への応用

シミュレーションによって得られたデータは、敵の動向予測にも活用されます。収集した情報を基にシミュレーションを行うことで、さまざまな戦闘状況を想定した場合の敵の動きを理解しやすくなります。これにより、戦闘に臨む際のリスクを軽減し、勝利を得るための戦略を練ることができるのです。

また、戦闘結果に基づくフィードバックループを通じて、新しいシミュレーションモデルを構築することも重要です。これにより、敵の動向を予測する精度が向上し、より効果的な戦術を展開できるようになります。シミュレーションは単なるトレーニング手法ではなく、戦略の最前線としての役割を果たすべきものでしょう。

5. 敵の動向予測における実例

5.1. 歴史的な戦闘における動向予測の成功例

歴史を振り返ると、敵の動向を予測することが成功につながった多くの事例があります。例えば、東部戦線におけるナポレオンの戦術がその一例です。彼は、敵の指揮官が用いていた戦術をよく理解し、敵が意表を突かれるような動きをすることで勝利を収めました。ナポレオンの予測能力は彼の数々の勝利の原動力となりました。

別の成功例としては、アメリカの南北戦争におけるスジェオー・グラント将軍の戦術が挙げられます。彼は敵の補給線を遮断することで、南軍の士気を削ぎ、同時に自身の部隊の動きも機敏に行うことで、連続して勝利を得ました。このように、過去の成功事例から学ぶことは、新たな戦略を築くうえで非常に重要です。

5.2. 現代の軍事作戦における事例分析

現代においても、敵の動向予測が重要な役割を果たしています。イラク戦争やアフガニスタン戦争におけるアメリカ軍の取り組みでは、敵のゲリラ戦術に適応するために intelligence gathering(情報収集)が非常に重要視されました。特に、ドローンや衛星画像が使われ、従来では把握しきれない敵の動向をリアルタイムで把握できるようになっています。

また、テロ対策においても、敵の動向を予測する機能が求められるようになりました。情報の収集と分析を組み合わせることで、次なる攻撃を未然に防ぐことが可能です。このように、現代の軍事作戦においては、情報収集の重要性が増しており、敵の動向を予測する能力が勝利につながるのです。

5.3. 予測が失敗した場合の教訓

敵の動向予測が失敗する場合もありますが、それもまた教訓となります。例えば、イラク戦争における誤った情報評価が、その後の戦況に大きな影響を及ぼしました。高官たちは、敵の動きを過小評価した結果、負けが続き、多大な人的損失をもたらしました。このような失敗から得られる教訓は、確実に次の戦略に生かされるべきであり、敵の動向を安易に決めつけるリスクを示しています。

より具体的には、過去の戦争であったベトナム戦争やアフガニスタンでの戦闘では、最初の段階での情報収集の失敗や士気の読み違えが致命的となりました。このように、適切な敵の動向予測がなされなければならない理由は、国の安全保障にも直接影響を与えることがあるからです。

6. まとめと今後の展望

6.1. 敵の動向予測の意義

敵の動向を予測することは、戦略の成否を決定づける重要な要素です。孫子の教えからも分かるように、敵を知り、己を知る力が求められます。現代の兵器や技術が進化すると共に、情報収集や分析手法も多様化しているため、私たちはその利用を最大化する必要があります。

6.2. 今後の研究課題と技術的展望

今後の研究課題としては、AIを活用した情報収集や予測モデルの精度向上が求められます。複雑なデータを扱う際には、従来の手法では限界があるため、さらなる革新が必要です。また、シミュレーション技術のさらなる発展により、リアルな戦闘状況を模擬した訓練が期待されます。

6.3. 戦争における孫子の教えの活かし方

最後に、戦争において孫子の教えをどのように活かしていくかが重要です。敵の動向を予測することは、決して過去のものではなく、現代においても常に重要です。現代の指導者や軍人が孫子の教えを理解し、そのケーススタディを取り入れることで、実体験に基づいた知恵として生かしていくことが求められます。

終わりに、敵の動向予測は戦略の要であり、これを成功させるための方法論は、古代から現代まで変わることなく、多くの教訓を私たちに提供し続けています。私たちはこの知恵を活かし、次の時代に適応した形でさらなる発展を目指していく必要があります。