孫子の兵法は、古代中国における戦略や戦術についての影響力のある指南書であり、現代でも多くの分野での意思決定に役立てられています。この作品は、戦争の理論だけでなく、競争や対立の場面における知恵と洞察を提供します。本記事では、「孫子の兵法における戦略的意思決定の基本原則」について詳しく解説していきます。孫子の教えは、歴史的背景や基本的なテーマを理解した上で、現代においてもどのように適用されているのかを探求します。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の兵法の歴史的背景

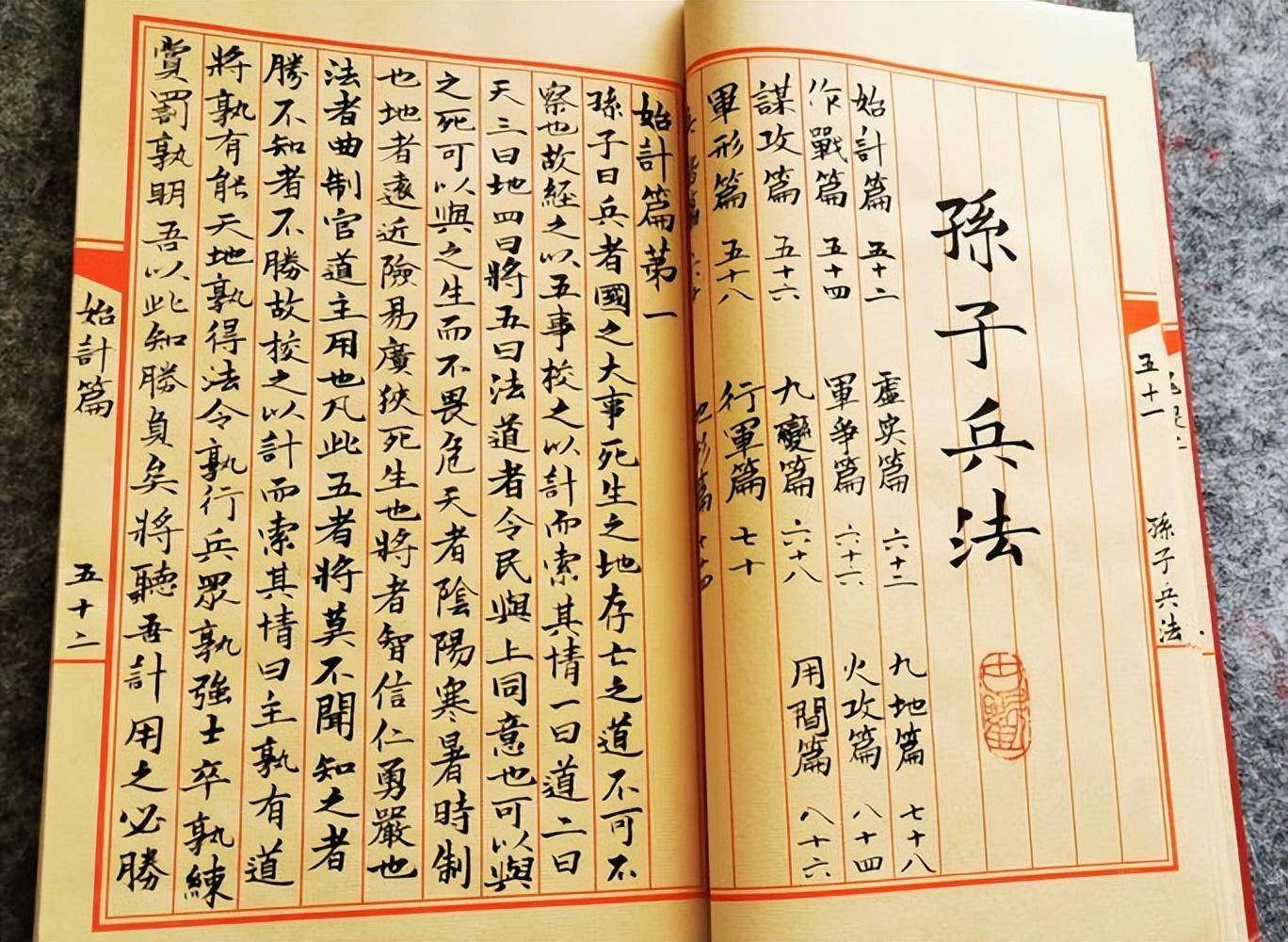

孫子の兵法は、約2500年前の春秋戦国時代に書かれたとされています。著者である孫子(孫武)は、戦略家としての経験を元にこの書をまとめました。当時中国は多くの小国に分かれており、戦争が頻繁に行われていたため、戦闘における知恵が求められていました。孫子の兵法は、単なる戦争の技術だけではなく、敵との戦いに勝つための総合的な戦略を提供しています。

この兵法が成立した背景には、対立と競争が常態化している社会状況がありました。各国は生存のために戦わなければならず、戦争の勝敗は国の存亡に直結していました。孫子は、無駄な戦闘を避けること、情報を重視すること、柔軟な戦略を立てることの重要性を強調しました。孫子の兵法が後世にわたって影響を与え続ける理由は、これらの普遍的な原則にあります。

1.2 孫子の兵法の主要なテーマ

孫子の兵法にはいくつかの主要なテーマが存在します。まずは「知己知彼、百戦百勝」という言葉に代表されるように、敵を知り、自分を知ることの重要性が強調されます。戦争においては、自分の強みや弱みだけでなく、敵の特性や戦力も把握することが不可欠です。これにより、より良い戦略を立て、勝利を確実なものとすることができます。

また、「兵は詭道なり」という考え方も孫子の兵法の核心です。これは、戦争は単に力を用いるものではなく、相手を欺くことも重要であると説いています。戦略の中での巧妙さや柔軟さが、戦局を有利に進めるための鍵となります。つまり、勝つためには思い込みを捨て、狡猾さを持つ必要があるのです。

最後に、孫子は兵器や指揮官の能力だけでなく、戦争における環境や状況を考慮に入れる必要性についても説いています。地形、気象、さらには国民の士気さえも戦局に大きく影響します。このように、孫子の兵法は多面的な視点から戦略を考えることの重要性を強調しており、単なる戦術書にとどまらない深い内容を持っています。

1.3 孫子の兵法と現代戦略

現代において、孫子の兵法は企業戦略やビジネスの場面でも多く取り入れられています。特に競争が激しいビジネス環境において、孫子の教えは非常に有効です。例えば、企業が市場でリーダーシップを取り続けるためには、自社の強みを評価し、競合の動きを観察しなければなりません。新製品の導入やマーケティング戦略は、孫子の教えに基づく意思決定プロセスを通じてより効果的に行われることが多いです。

加えて、企業内でのリーダーシップにおいても、孫子の理念は活用されています。特に、社員の士気を高めたり、チームの協力を促進するためには、適切な情報の共有や環境への適応が不可欠です。多様なバックグラウンドを持つ社員たちが集まる現代の企業において、孫子の教えは、人々が一丸となって目標に向かうための指針となるのです。

さらには、政治や国際関係の分野でも孫子の兵法は有効です。このような場面では、戦争の回避や外交戦略に応用されることがあります。情報の収集や分析、相手国との関係構築において、孫子の教えは今もなお重要視され続けています。現代における多様な状況に柔軟に対応するために、孫子の兵法は非常に役立つ哲学を提供しています。

2. 意思決定の概念

2.1 意思決定とは何か

意思決定とは、選択肢の中から最も適切なものを選ぶプロセスです。これは、個人や組織において日常的に行われる行為であり、その結果は各種の行動や結果に影響を与えます。特に企業や戦略的な領域においては、意思決定の質が成功を大きく左右します。したがって、適切な意思決定を行うための枠組みや基準が重要となります。

意思決定には、直感的なものや感情に基づくものと、客観的なデータや分析に基づくものがあります。特に孫子の兵法に基づく意思決定は、後者のアプローチを強く推奨しています。情報に基づく客観的な判断を行うことで、リスクを最小限に抑えることができるため、重要な戦略的決定には適しているのです。

また、意思決定にはリスクが伴います。すべての選択肢にはメリットとデメリットがあり、決定を下す際にはこれらを評価する必要があります。特に不確実性が高い状況においては、リスクを理解し、管理することが成功につながります。

2.2 意思決定における戦略的アプローチ

意思決定における戦略的アプローチとは、長期的な視点で選択肢を評価し、最善の結果を得るためのプロセスを指します。孫子の兵法においては、戦争における戦略と同様に、意思決定にも準備や予測が不可欠です。状況を十分に分析し、自分と相手の立場を理解することが求められます。

この戦略的アプローチでは、情報の収集と分析が特に重要です。信頼できるデータを基に意思決定を行うことで、より良い結果を得ることができます。具体例としては市場調査や競合分析が挙げられます。これらのデータは、リスクを軽減し、成功の確率を高めるために役立ちます。

さらに、孫子の兵法では、選択肢を多角的に評価することが求められます。一つの選択肢に固執するのではなく、さまざまなシナリオや可能性を考慮し、最適な戦略を見つけ出す努力が重要です。このような柔軟な思考は、複雑な状況でも適応可能なアプローチを生み出します。

2.3 孫子の兵法における意思決定の重要性

孫子の兵法においては、意思決定のプロセスが戦争の成否を分ける重要な要素とされています。意志決定を適切に行うためには、自らの戦力や環境を理解するだけでなく、敵の意図を把握する必要があります。「敵を知り己を知れば、百戦して危うからず」とは、このような理解に基づいています。

また、孫子は戦局が変わる中でタイムリーな決定を下す重要性を説いています。情報がしっかりとした基盤になっていなければ、勝利を収めることは難しいのです。したがって、意思決定においては、情報収集と分析が欠かせません。先見の明を持ち、適切なタイミングで行動することが、最終的な勝利につながります。

最後に、孫子の教えは意思決定においてスピードと柔軟性の重要性も強調しています。状況に迅速に対応し、変化に適応する能力は、競争の中で成功するための鍵であり、組織の成長にもつながります。孫子の兵法から得られる教訓は、現代社会でも依然として relevant です。

3. 孫子の兵法に基づく意思決定プロセス

3.1 情報収集と分析

孫子の兵法においては、情報の収集と分析が意思決定の根幹を成しています。まず第一に、成功するためには、自分や相手の状況情報を正確に理解する必要があります。これには、地理的な状況や敵の兵力、さらには敵国の士気など、多くの要素が含まれます。これらの情報の収集には、様々な手段や方法が求められます。

情報収集のプロセスは、戦略的意思決定の初期段階で非常に重要です。孫子は、スパイを使って敵の情報を探ることが勝利をもたらすと述べています。現代においても、同様の情報収集の手法がビジネスや政治分野で用いられています。市場調査や競合分析がその具体例です。企業は、競合他社の戦略を理解することで、自社の立ち位置や今後の戦略を明確にできます。

さらに、情報分析の段階では、集めたデータをいかにして適切に評価するかがポイントです。無数の情報が行き交う中で、自社にとって実用的なデータを見極める能力が重要です。たとえば、売上データを分析して市場のトレンドを理解することは、新製品の開発やマーケティング戦略の改善に役立ちます。このように、情報の収集と分析は、戦略的意思決定の基盤を築くために欠かせないプロセスです。

3.2 目的の明確化

情報の収集と分析を経て、次に重要なのが目的の明確化です。成功するためには、何を達成したいのか、その目標を具体的に設定することが求められます。この段階は、意思決定において非常に重要で、目標が曖昧であれば最適な選択肢を見つけることは難しいです。孫子の兵法では、目標を明確にすることが戦略を構築する上での基本であるとされています。

目的の明確化は、組織全体の歯車を合わせる役割も果たします。明確な目標を設定することで、チームメンバーはその目的に向かって協力し合い、効率的に行動することができます。たとえば、ビジネス環境においても、売上目標や市場シェアの獲得など、具体的な数値目標を設定することが重要です。これにより、各メンバーが自分の役割を理解しやすくなり、効果的な結果を生むことが期待できます。

さらに、目的を明確にすることは意思決定の基盤を形成し、選択肢を評価する際の指針にもなります。明確な目的があれば、各選択肢がその目標にどのように寄与するか容易に評価できます。したがって、目標を明確にすることは、戦略を策定する上で不可欠な要素です。

3.3 選択肢の評価と検討

目的が明確になった後は、具体的な選択肢の評価と検討を行います。孫子の兵法でも、選択肢を多角的に評価し、最善の方法を見つけ出す重要性が説かれています。ここでのポイントは、各選択肢の利点と欠点を詳細に分析し、その結果を目的と照らし合わせて検討することです。

たとえば、企業が新製品を市場に投入する際、いくつかのマーケティング戦略が考えられます。一つの選択肢とその利点、欠点を明確にし、次に別の選択肢についても同様の分析を行います。これにより、各選択肢の戦略を比較し、どれが最も効果的であるかを判断できます。孫子の教えは、これを冷静に行いやすくするための指針を提供しています。

さらに、選択肢の評価においては、意志決定を下すためのチーム内での議論やフィードバックも重要です。多様な視点から意見を交わすことで、独自の見方を得ることができ、思考の幅を広げることができます。このようにして、選択肢の評価を進めることで、自信を持って結論を導き出すことができるのです。

4. 戦略的意思決定の基本原則

4.1 先見の明(予測)の重要性

孫子の兵法における戦略的意思決定の基本原則の一つは、先見の明の重要性です。これは、未来の状況を予測し、適切に準備をすることを指します。過去のデータやトレンドを基に、今後起こりうるリスクやチャンスを見越すことで、より有利な立場を築くためには欠かせない要素です。

たとえば、ビジネスの分野においても、景気の変動や消費者のニーズの変化を先読みする能力は成功のカギとなります。市場調査や競合分析を通じて集めた情報を元に、適切な戦略を立てることが、競争での優位性を確保するために不可欠です。企業が市場の未来を見据えた戦略を採用すれば、競争相手に対して差別化を図りやすくなります。

さらに、先見の明は、リスク管理の一環としても重要です。不確実な状況に直面した場合、予測を行うことでリスクを事前に把握することができ、計画的な対策を講じることができます。これにより、万が一の事態にも柔軟に対応できる準備が整い、組織の安定性を確保することができます。

4.2 環境との調和

もう一つの基本原則は、環境との調和です。孫子は、敵との戦いだけでなく、自身の行動が環境に与える影響を考慮することも強調しています。環境とは、地理的な要因や市場条件、さらには社会的・文化的背景を指します。これらの要素を理解し、戦略と調和させることで、より効果的に行動を進めることができます。

進化する市場や技術の変化に応じて、戦略を柔軟に調整することが求められます。たとえば、企業が新しい技術を採用する際には、その技術がどのように市場のニーズに応え、競合との差別化を図るかを深く理解する必要があります。環境との調和を意識することで、企業はより持続可能かつ効果的な戦略を展開することが可能になります。

また、環境との調和は、組織の内外での相互作用にも関連します。チームメンバーやパートナーシップと円滑なコミュニケーションを図ることが、成功を収めるためには不可欠です。組織内外の関係を良好に保つことで、よりインクルーシブで支え合う環境が生まれ、結果として高いパフォーマンスを発揮することができるでしょう。

4.3 柔軟性と適応性

戦略的意思決定における最後の基本原則は、柔軟性と適応性です。これは、状況が変化した際に迅速に対応する能力を指します。孫子の兵法では、状況に応じて戦術を変更する重要性が説かれています。勝利を収めるためには、固定観念にとらわれず、状況の変化に適応するための柔軟な姿勢が必要です。

たとえば、ビジネスにおいても、市場の変動や競争環境に応じて戦略を適切に調整する必要があります。新たな競合が現れたり、顧客のニーズが変わった場合、企業はすぐに戦略を見直さなければなりません。この柔軟性がなければ、競争において後れを取ってしまいます。

柔軟性はまた、チーム内での意見の尊重にも関連しています。多様な意見を受け入れ、必要に応じて戦略を変えるためには、チームメンバー全体の協力が不可欠です。意見を交換し合いながら、最適な方法を見つけることが、柔軟で適応力のある組織を作り上げる基盤となります。このようなダイナミックな対応力が、成功への道を切り拓くのです。

5. 応用例とケーススタディ

5.1 古代戦争における実践

孫子の兵法は、古代の数多くの戦争において実際に使われてきました。たとえば、春秋戦国時代における中国の激しい争いでは、孫子の教えが敵国を破るための戦略として活用されました。特に、情報の収集や敵の動きの予測が重要視され、成功した戦役の多くは、これらの原則に基づいて行われたと言われています。

また、孫子の兵法で語られる「奇正相生」という概念は、正攻法だけでなく、奇襲や予測不能な行動も重要であるという教えです。これに基づき、兵士たちは、敵が予想しない行動を取ることで勝利を得るための策を講じました。このように、古代の戦略家たちは、孫子の教えを実践し、実際の戦争において成功を収めたのです。

さらに、歴史の中の多くの名将は孫子の教えを実践しており、多くの成功事例が存在します。例えば、三国時代の諸葛亮は孫子の兵法を大いに活用し、劣勢な状況からでも巧妙な戦略で数多くの戦いを制しました。その結果、彼は智者として名を馳せることとなり、今日でも語り継がれています。

5.2 現代ビジネスにおける応用

現代ビジネスの世界でも、孫子の兵法の教えは多くの企業戦略に取り入れられています。特に、競争の激しい市場環境において、柔軟な戦術と先見の明が求められるため、孫子の教えが重要な役割を果たしています。成功した企業の中には、自社のビジネスモデルを柔軟に見直し、変化に適応することで市場での競争力を維持している例が多々あります。

例えば、ある企業が新しい競合によって市場シェアを脅かされた場合、その企業は競争優位性を見直さなければなりません。顧客ニーズの変化や新たなマーケットトレンドを敏感に察知し、迅速に対応することで、企業は競争に勝つことができます。このような戦略的アプローチは、孫子の教えの一環として広く認識されています。

さらに、リーダーシップにおいても孫子の精神が浸透しています。優れたリーダーは、チームメンバーの意見を尊重しつつ、全体のビジョンを示すことができるため、効果的な意思決定を行うことが可能です。柔軟性と適応性を兼ね備えたリーダーは、変化を恐れず、それをチャンスと捉える姿勢を持っています。これにより、組織全体が強固に結束し、結果としての成果が生まれるのです。

5.3 孫子の兵法とリーダーシップ

リーダーシップにおける孫子の兵法は、効果的な方法で意思決定を行うための大きな指針を提供します。リーダーは、チームメンバーの能力を最大限に引き出すために、情報収集やリスク評価を行う必要があります。また、柔軟な姿勢を持つことで、状況の変化に迅速に対応し、戦略を調整できる力を備えています。

例えば、ある企業のリーダーが新しいプロジェクトに取り組む際、孫子の教えに基づくアプローチを取り入れるとしましょう。最初にリーダーは、チームメンバーのスキルや強みを分析し、それに基づいてタスクを割り当てます。次に、外部環境や競合の状況を調査し、チームの戦略を計画するのです。これは、孫子の「知己知彼」にも通じるアプローチです。

また、リーダーはチーム内の柔軟性を確保するため、オープンなコミュニケーションを奨励します。チームメンバー全員が意見を出し合い、協力し合う環境を作ることで、より創造的な解決策が生まれます。これは、孫子が推奨する戦略に基づいた意思決定プロセスの真髄を表しています。

6. 結論

6.1 孫子の兵法から学ぶ現代への教訓

孫子の兵法は、単なる戦略書ではなく、現代にも適用できる貴重な教訓の宝庫です。意思決定のプロセスにおいて情報の収集、目的の明確化、選択肢の評価が重要であり、これらを通じて柔軟で適応的な戦略を立てることが求められます。ビジネスやリーダーシップの現場でも、その原則を活用することで、より成功する可能性が高まるのです。

また、環境との調和や先見の明を持つことによって、変化に対応しやすい組織を築くことができます。今後も諸外国との競争が続く中、孫子の教えを実践することで、日本企業が国際舞台で成功を収めるための武器として機能するのです。

6.2 未来に向けた戦略的意思決定の展望

未来に向けた戦略的意思決定において、孫子の兵法の教えはますます重要になるでしょう。テクノロジーの進化や国際的な環境の変化により、ビジネスや政治の世界はますます複雑になっています。そのため、柔軟性と適応力を備えた意思決定を行うことが必要不可欠です。

これからも孫子の兵法の教えを学び、実践することで、現代の複雑な状況に対応できる指導者や企業が求められるでしょう。変化を恐れず、学び続ける姿勢を持つことで、未来への戦略的意思決定はより明確になり、成功への道を開くことができるのです。

終わりに、孫子の兵法は時代を超えて多くの人々に影響を与え続けており、今後もその教えは様々な分野で重要視されることでしょう。孫子から得る知恵を一つ一つ実践し、自らの成長と成功に繋げることが価値ある未来を創る第一歩となるのです。