中国の古代戦略書「孫子の兵法」は、戦争に関する知恵だけでなく、人間関係やコミュニケーションにおいても多くの教訓を与えてくれます。特に、コミュニケーションスキルの向上に関しては、孫子の兵法から学ぶべきことがたくさんあります。この記事では、孫子の兵法の基本概念を踏まえ、コミュニケーションがどのように戦略的に行われるべきかを探求していきます。また、具体的なコミュニケーションの基本要素や、孫子の兵法を参考にしたスキル向上方法についても深掘りし、実践に向けたステップを考えていきます。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の兵法とは

孫子の兵法は、戦争の戦略と戦術に関する古典的な著作であり、その起源は紀元前5世紀にまで遡ります。孫子は、中国戦国時代の軍師であり、彼の著書は、戦争のみならず、日常生活やビジネス、コミュニケーションにおいても応用できる普遍的な原則を示しています。この著作は、戦における勝敗を決定する要素を詳細に分析し、敵を知り己を知ることで勝利を収めることを強調しています。

具体的な内容としては、戦争における策略、計画、情報収集、そして状況に応じた柔軟な対応が挙げられます。孫子は「戦わずして勝つ」ことを重視しており、これはコミュニケーションにおいても重要です。無駄な対立を避け、相手と協力し、共通のゴールを達成するための知恵といえます。

1.2 兵法の目的と戦略

孫子の兵法の根底にあるのは、戦争を通じて目的を達成することです。これには、敵の意図を見極め、自分自身の計画を適切に調整することが求められます。コミュニケーションにおいても同様に、相手の意図を理解し、それに基づいたアプローチをとることが重要です。例えば、ビジネスシーンでは、クライアントのニーズを理解することで、より効果的な提案ができるようになります。

また、孫子は戦略を立てる際に、事前の準備が不可欠であることを強調しています。この準備は、情報を集め、相手の状況を分析することで成り立ちます。コミュニケーションにおいても、相手についてのリサーチや事前の計画が、成功に繋がる要因となります。

1.3 戦いにおける情報の重要性

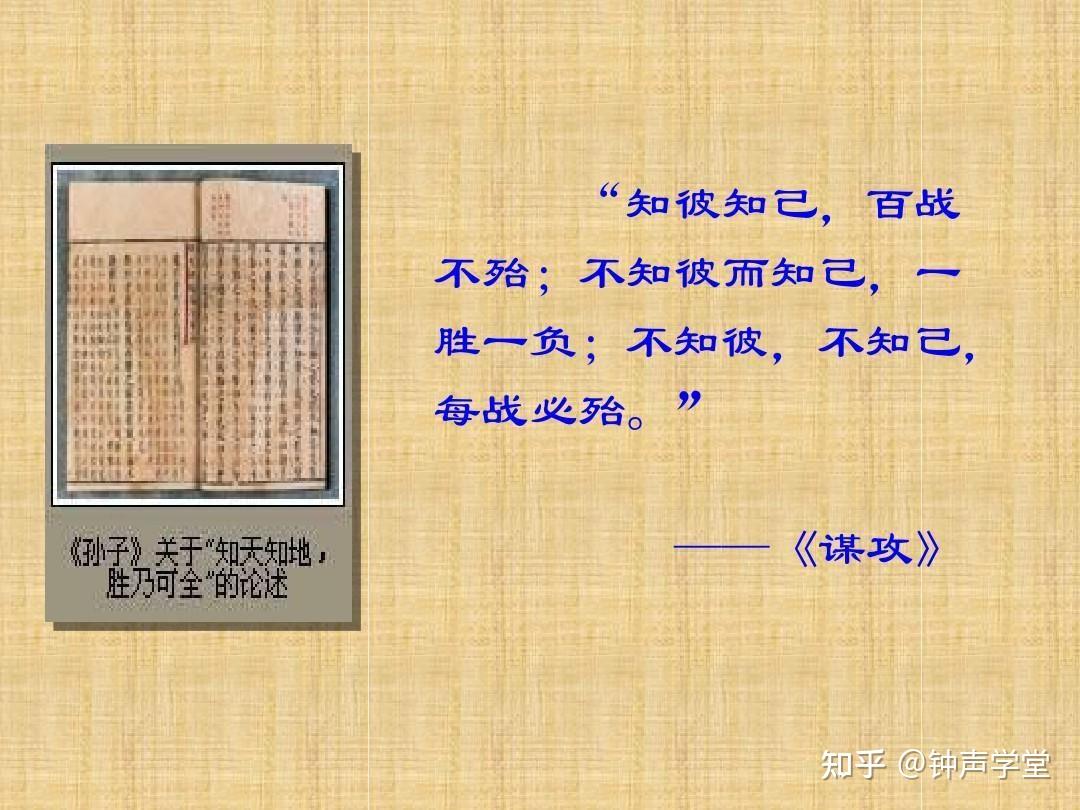

「孫子の兵法」において、情報は戦闘の勝敗を分ける重要な要素です。「知己知彼、百戦不殆」という言葉が示すように、自分と敵、両方の情報を掌握した上で行動することが不可欠です。この考え方は、コミュニケーションスキルの向上においても同様です。

たとえば、営業活動においては、顧客の情報をしっかりと把握し、そのニーズに合わせたアプローチを行うことが求められます。また、情報を共有し合うことで、より良いコミュニケーションが生まれ、協力関係が深まります。孫子の教えは、チームワークやリーダーシップにも応用できるのです。

2. コミュニケーションの基本要素

2.1 コミュニケーションの定義

コミュニケーションとは、意図や感情、情報を他者と伝え合う過程を意味します。このプロセスは、多くの要素から成り立っており、相手との関係性や環境によっても影響を受けます。日常の対話やビジネスの場面など、あらゆる場面で必要不可欠なスキルです。

コミュニケーションは単に言葉を交わすだけではなく、意図や感情を理解し合い、深い信頼関係を築くことが大切です。そのためには、相手の立場を理解し、柔軟に対応する姿勢が必要になります。このように、相手との関係を重視することは、孫子の兵法の戦略にも通じる点です。

2.2 言語と非言語のコミュニケーション

コミュニケーションには、言語的な要素と非言語的な要素が存在します。言葉によるコミュニケーションは明確な情報を伝える手段ですが、非言語的な表現(ボディランゲージやトーン、表情など)は、その言葉に補完的な情報を与えます。例えば、ある人が「私は大丈夫」と言っても、その表情や声のトーンが沈んでいたら、相手は本当の気持ちを察することができるでしょう。

孫子の兵法においても、戦争の際には言葉だけではなく、敵の行動やパターンを読み解く力が重要です。このように、言語と非言語の両方を意識することで、より豊かなコミュニケーションが実現します。

2.3 メッセージの受け手と送り手

コミュニケーションは必ず双方が存在して成り立つものです。送り手が伝えようとするメッセージと、受け手がそれを受け取る際の理解は、必ずしも一致するわけではありません。このギャップを埋めるためには、相手の反応を観察し、フィードバックを活用することが求められます。

孫子の兵法でも、敵の反応を見定めることが重要とされています。これをコミュニケーションに応用すれば、対話中の相手のフィードバックを注意深く観察し、必要に応じてアプローチを調整することが大切です。このように、受け手と送り手の双方が意識を持つことが、効果的なコミュニケーションを生むのです。

3. 孫子の兵法とコミュニケーションの関連性

3.1 計画と準備の重要性

孫子の兵法の核心は、戦における計画と準備です。戦争を賢く行うためには、事前に多くの情報を収集し、相手の行動を予測することが重要です。これをコミュニケーションの場面に置き換えると、相手との話し合いやプレゼンテーションを成功させるためには、しっかりとした準備が欠かせません。

例えば、重要なビジネスミーティングでは、参加者の背景や意見、過去のやり取りを把握しておくことで、有意義な対話を構築することができます。計画的な準備は、無理なく自然なコミュニケーションを促進し、成果を上げる助けとなります。

3.2 知識と情報管理

情報の管理は、孫子の兵法において重要なテーマです。戦局を把握し、適切な戦略を立てるためには、情報を整理し迅速に活用できる能力が求められます。この原則は、コミュニケーションにおいても当てはまります。相手との対話には、多様な情報が介在しますから、関連情報を適切に管理し、タイムリーに活用することがコミュニケーションの質を決定づけます。

たとえば、プロジェクトを進める際、チームメンバーが共有する情報を適切に整理し、全員が同じ認識を持つことが大切です。このように、情報を整理し、相手に必要なタイミングで提供することで、スムーズなコミュニケーションが生まれます。

3.3 状況適応力の発揮

孫子は、戦場においては常に状況が変化することを強調しています。これに基づいて、柔軟な対応力が求められます。コミュニケーションにおいても、相手の反応や状況に応じて自分のメッセージやアプローチを調整することが不可欠です。

例えば、会議中に雰囲気が沈んでいる場合は、笑顔や軽い話題を挟むことで、場を和ませることができるかもしれません。また、相手が納得していない様子を見た時には、丁寧に説明を加えたり、異なる視点を提供することで、コミュニケーションを円滑に進めることができます。このような適応力は、関係構築にも大いに役立ちます。

4. 孫子の兵法に基づくコミュニケーションスキルの向上方法

4.1 受動的リスニングと能動的リスニング

コミュニケーションを円滑に進めるためには、リスニングスキルが非常に重要です。受動的リスニングは、相手の話を聞くだけですが、能動的リスニングは相手の意図や感情を理解し、適切なフィードバックを提供することを意味します。能動的リスニングを実践することで、相手は自分の意見や感情が理解されていると感じ、より深い信頼関係を築くことができます。

ここでのポイントは、相手の言葉だけに聞き入るのではなく、声のトーンや表情、ボディランゲージにも注意を払い、相手が本当に伝えたいことを汲み取ることです。このように、能動的リスニングを実践することで、コミュニケーションの質が飛躍的に向上するでしょう。

4.2 バランスの取れた意見交換

孫子の兵法では、戦術の中でもバランスが重要視されています。コミュニケーションの場でも、意見や情報のやり取りの中でバランスを保つことが成功の鍵です。合意形成を目指す場合、相手の意見に耳を傾けると同時に、自分の意見もしっかりと主張する必要があります。

具体的には、意見を述べる際には相手の意見に触れながら、自分の見解を述べることで、双方が納得できる解決策を見出すプロセスが生まれます。このバランスの取れた議論は、双方向のコミュニケーションを強化し、新たなアイデアや理解を生む基盤となります。

4.3 コンフリクト解決の技術

孫子の兵法では、対立を避けることが最善ですが、対立が避けられない場合には、適切な解決策を見出すことが重要です。コミュニケーションにおいても、意見の相違や誤解が生じることは珍しくありませんが、その時こそ冷静に対処し、コンフリクト解決に向けた技術が求められます。

具体的には、冷静な対話を心がけ、感情的にならないように注意が必要です。また、対立の根本原因を探り、お互いのニーズや要望を理解することで、解決策を見出すことができます。このような技術を身に着けることで、コミュニケーションのスキルが向上し、円滑な人間関係を築くことができるでしょう。

5. 実践に向けてのステップ

5.1 スキル向上のための練習法

コミュニケーションスキルを向上させるためには、実践と練習が欠かせません。まずは、日常生活や仕事の中でこまめに話す機会を作り、行動に移すことが大切です。具体的には、友人や同僚と定期的にディスカッションを設けることで、意見交換の練習ができます。

さらに、ロールプレイやシミュレーションを通じて、異なるシチュエーションを想定した練習も有効です。異なる視点を持った人々と会話することで、さまざまな意見を受け入れ、臨機応変に対応する力を養うことができます。

5.2 ケーススタディの紹介

実際に、孫子の兵法に基づいたコミュニケーションスキルの向上に成功した事例を学ぶことも大切です。例えば、ある企業がチームビルディングの一環として、孫子の兵法をテーマにしたワークショップを行ったところ、メンバー間のコミュニケーションが活性化し、プロジェクトの成功率が向上したケースがあります。

この事例から学べること은、古典的な知識を現代にどう活かすかという視点です。孫子の教えを組織の文化やワークフローに組み込むことで、コミュニケーションスキルの向上が期待できます。

5.3 成果の評価とフィードバック

コミュニケーションスキルの向上に向けて、成果を評価することも重要です。定期的に自己評価を行い、どの部分が改善されたかを振り返る姿勢が求められます。また、周囲のメンバーからのフィードバックも大切です。率直な意見を受け入れ、次に活かすことで、さらなる成長が期待できます。

例えば、メンバー同士が定期的にフィードバックを交換するセッションを設けることで、相互のコミュニケーションが強化され、信頼関係が深まります。このように、評価とフィードバックのプロセスを取り入れることで、スキル向上に繋がります。

6. 結論と今後の展望

6.1 孫子の兵法の教訓の再確認

ここまで、孫子の兵法から学ぶコミュニケーションスキルの向上について考えてきました。孫子の教えには、多くの戦略と戦術が含まれていますが、その中でもコミュニケーションに役立つ教訓が多数存在することを再確認できました。

特に、情報の重要性、計画の重要性、そして柔軟な対応力が、効果的なコミュニケーションを実現するために欠かせない要素であることがわかりました。これらの教訓を日常生活や仕事に生かすことで、より良い人間関係を築くことができるでしょう。

6.2 コミュニケーションスキルの継続的な成長

コミュニケーションスキルは、一朝一夕では向上しません。継続的な努力と学びが必要です。孫子の兵法をベースにしたトレーニングや実践を続けることで、より高度なスキルを身につけることができるでしょう。

ポイントは、自分自身の成長を見つめ直すことと、周囲との良好な関係を築くことです。恥ずかしがらずにチャレンジを続ける姿勢が、未来の人間関係をより豊かなものにします。

6.3 新たな課題への挑戦

これからの社会では、多様なスキルが求められます。孫子の兵法を活用したコミュニケーションスキルの向上こそが、未来の挑戦に立ち向かう力となるでしょう。新しい課題に対処するためには、柔軟な思考と共感力をもって取り組む姿勢が重要です。

新たなコミュニケーション手法やテクノロジーも日々進化していますので、それに応じた学びを続けていくことが必要です。孫子の兵法に学びつつ、時代に合わせた新しいスキルを取り入れることで、効果的なコミュニケーションを実現していきましょう。

終わりに

孫子の兵法から学ぶコミュニケーションスキルの向上は、単なる技術的なスキルではなく、より深い人間関係を築くための大切なガイドラインです。これらの教訓を日常生活や仕事に活かし、豊かなコミュニケーションを楽しんでいくことが、私たちの成長に繋がるでしょう。