明朝(1368年-1644年)は、中国の歴史の中で非常に重要な時代であり、その期間における服飾と士大夫文化は、後の時代に大きな影響を与えました。本記事では、明朝の服飾の特徴や士大夫文化との関係、さらには現代の文化における影響について詳しく考察していきます。明朝の服飾は、さまざまな社会的、文化的背景を反映し、そのスタイルやデザインは人々の日常生活や社会構造とも密接に結びついていました。

1. 明朝の基本情報

1.1 明朝の成立と歴史的背景

明朝は、元朝から独立して成立した王朝であり、その創始者である朱元璋(后の明太祖)は、農民出身という異色の経歴を持っています。明朝は、元朝の疲弊した統治に対抗して、強力な中央集権体制を築き上げたことで知られています。この時代、国は安定し、経済が発展しました。そして、商業や文化が活発に行われ、人々の生活様式にも変化が現れました。

皇帝が明太祖から始まり、その後も強力な皇帝たちが治めました。特に、永楽帝は大規模な航海遠征を行い、海外との交流を深めたことでも知られています。このような歴史的背景の中で、服飾文化もまた大きく成長しました。明朝の服飾は、士大夫階級や一般民衆の生活スタイルを反映したものであり、時代の象徴でもあります。

1.2 明朝の社会構造

明朝の社会は、明確な階級制度によって構成されていました。上位に位置するのは皇族や士大夫(知識人層)で、次に商人、農民、そして最下層には労働者や奴隷が存在しました。このような社会構造は、服装にも影響を及ぼし、各階級ごとに異なるスタイルや色彩が用いられました。

士大夫は特に重視され、政治や文化の中心的存在でした。彼らの教育は儒教に基づき、文武両道を重んじました。また、士大夫が身につける服装は、彼らの地位を象徴するものでもありました。そのため、士大夫たちは特に慎重に服装を選び、色や模様にも気を使いました。

明朝の繁栄期には、学問や芸術も重んじられ、これに伴い服飾文化も発展しました。さまざまな文化交流が進む中で、士大夫文化は中国全域に広まり、多様なスタイルが見られるようになりました。

2. 明朝の服飾の特徴

2.1 服飾の基本スタイル

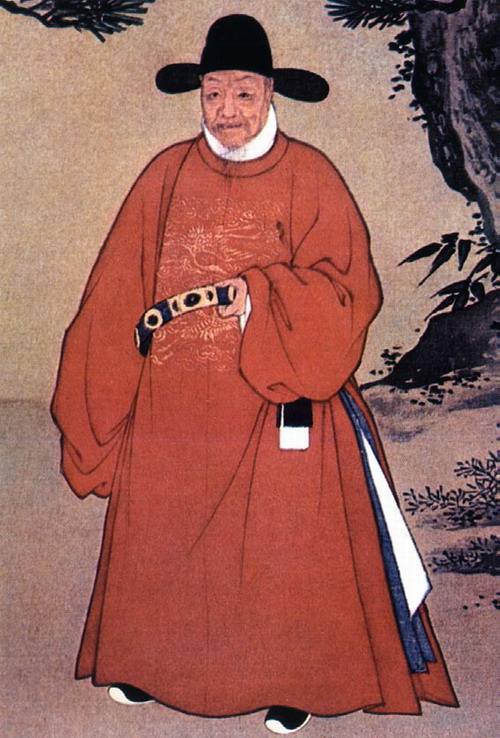

明朝の服飾は、主に直線的で簡潔なデザインが特徴です。特に、士大夫の服装は「氅(ちょう)」と呼ばれる外衣や、大きな袖を持つ「褙子(へきし)」が多く用いられました。これらの服装は、動きやすさと優雅さを兼ね備えており、士大夫の品格を引き立てました。

また、 明朝時代の女性の服装も独特で、美しい刺繍や織物が特徴的です。女性は「旗袍(チーパオ)」や「円裳(えんしょう)」と呼ばれる美しい衣装を着用し、色彩豊かで装飾的なデザインが施されていました。この時代の服装は、高貴さや美しさを強調するために、特に細部にまでこだわりが見られます。

さらに、服飾のスタイルは、時代と共に変化しました。初期の明朝はシンプルなデザインが主流であったものの、時が経つにつれ、装飾が豊かになり、色鮮やかになっていきました。

2.2 色彩と模様の意義

明朝の服飾において、色彩は非常に重要な役割を果たしていました。特定の色は、地位や社会的な役割を示すためのサインとして使われることが多かったのです。例えば、皇帝や高官は倫理的な意味を持つ色、特に赤や紫を好む傾向がありました。これらの色は、繁栄や権力を象徴していました。

一方、一般民衆の服には質素な色合いが求められ、目立たないように配慮されていました。具体的には、黒や青、茶色などの落ち着いた色合いが一般的でした。これにより社会的地位や職業が反映され、服装自体が個々の立場を示す手段となっていました。

模様に関しても意味が込められており、例えば、ドラゴンは皇帝、鳳凰は皇后を象徴しています。特に士大夫の服装には、さまざまな絵柄が刺繍されており、これによって彼らの知識や教養をアピールする手段となりました。

2.3 使用される材料と技術

明朝の服飾は、さまざまな材料を使用して作られました。絹は最も人気のある素材であり、高級感があったため、士大夫や富裕な商人の服装に多く使用されました。また、絹以外にも麻や綿が一般的に使われ、これにより男女問わず多様な服装が楽しめました。

技術面では、刺繍や染色技術の発展が大きな影響を与えていました。特に、刺繍は手の込んだ作業であり、熟練した職人たちが美しい模様を施しました。この技術は、服装の豪華さや品位を高めるだけでなく、着る人の地位をも示す重要な要素です。

さらに、明朝には衣服の仕立てにおいても職人技が光りました。各時代に応じた服装の流行があったため、各地域で技術が発展し、地域独自のスタイルが生まれることも。また、服飾のデザインは士大夫によって多くの影響を受け、彼らの嗜好や文化に大きく関与していました。

3. 士大夫文化の概念

3.1 士大夫とは何か

士大夫とは、明朝において特に教育を受け、政治に参画する知識人層を指します。この階級は、林国舅や科挙を通じて選ばれた官僚たちによって構成され、道徳と学問の重要性が強調される時代において、社会の中心となっていました。士大夫たちは、儒教を根本とした道德観念を基に、治国や教育を行うことが期待されていました。

士大夫は、その知識や道徳的な価値観から、特に立派な社会的地位を持っていました。彼らの多くは文学や芸術にも積極的に関わり、詩や書道、絵画など多岐にわたる文化活動を行いました。この士大夫文化は、中国の歴史の中で重要な要素となり、後の時代にも影響を及ぼしました。

士大夫たちは、生活スタイルや服装についても常に注意を払っていました。彼らの服装は、その地位や評判を象徴するものであり、社会の規範に従うことが求められました。衣服の選択は、単なるファッションではなく、知識人としての自己表現でもありました。

3.2 士大夫文化の影響と役割

士大夫文化は、明朝時代に重要な役割を果たし、中国社会に深く根付いていました。士大夫たちは、ある意味で社会の維持者として機能し、倫理観や学問を通じて人々に影響を与えました。そのため、士大夫たちの存在は、政治や文化の発展に欠かせない要素でした。

士大夫文化はまた、後の時代における市民の価値観にも影響を及ぼしました。士大夫が持つ価値観や道徳観念は、一般の人々にも浸透し、社会全体の規範となりました。その結果、教育や文化活動の重要性が広まり、より多くの人々が学問に励むようになったのです。

この士大夫文化から生まれた文人や武人の存在は、明朝の特徴ともいえます。彼らは、時に政治的な役割を果たす一方で、文学や芸術でも高い評価を受けており、社会の多様性を象徴する存在となっていました。

3.3 文人と武人の服飾の違い

士大夫の中でも、文人と武人(軍人)は、服装に関して明確な違いがあります。文人は、通常シンプルでありながらも優雅なデザインの衣装を好む傾向があり、特に学問や文化活動にふさわしい服装が求められました。彼らの服は、通常、明るい色合いや美しい刺繍が施されたもので、洗練された印象を与えます。

一方、武人は、武器を扱うために実用性を重視した衣装を着用していました。彼らの服装は、動きやすさや耐久性を考慮し、重厚な素材が多く使用されました。また、武人はその職業柄、武家の家紋をあしらったり、特定の色を選んだりすることで、自己主張を行っていました。

このように、文人と武人の服装は、その文化的背景や社会的役割を反映しています。どちらの服装も、士大夫文化の一部として重要であり、明朝時代の社会構造を理解する上で欠かせない要素です。

4. 明朝の服飾と士大夫の関係

4.1 士大夫の服装の規定

士大夫の服装には、厳しい規定がありました。皇帝や高位の官僚からの指導の下、士大夫は自らの服装が社会的地位を反映することを理解していました。このため、特定の色や模様が社会階級を示すための象徴とされていました。

特に、官位に応じて身につけるべき色や模様が定められており、例えば、最上級の官職にある者は明るい色を使用し、一般の士大夫はやや控えめな色合いが求められました。このような服飾の規定は、士大夫同士の競争を生む一因ともなり、自己表現の手段となっていました。

この士大夫の服装規定は、単に外見を整える以上に、社会全体における秩序を保つための重要な仕組みとして機能していました。服装が適切であれば、士大夫は尊重され、逆に不適切であれば、社会的信用を失うこともありました。

4.2 服飾を通じた社会的地位の表現

服装は、士大夫の社会的地位を示す重要な手段でした。特に、明朝期においては、服飾を通じて人々の認識や評価が大きく変わる可能性がありました。士大夫たちは、服装を選ぶことで自らの存在感を高め、自己のアイデンティティを表現する努力をしました。

たとえば、特定の色を身につけることで、高位の士大夫や官僚との違いを際立たせ、社会での立場をより明確にすることができました。また、服装に施された模様や刺繍も、士大夫同士の関係を示す手段となることがありました。知識人である士大夫は、着る物を通じてその教養や地位を誇示しようとしたのです。

このような社会的地位の表現は、時に過剰な競争を生み出しました。士大夫たちは、互いに独自のスタイルを模索しながら、自身の品位や威厳を高めるために努力しました。その結果、服飾文化はより華やかさを増し、多様化を遂げていったのです。

4.3 文化交流と服飾の変化

明朝は、外部との文化交流が活発であり、その影響が服飾にまで波及しました。特に、交易路を通じて入ってきた外国の文化は、士大夫たちの服装にも変化をもたらしました。これにより、特に絹を使った服装や、外国のファッションが取り入れられるなど、明朝の服飾は徐々に多様化していきました。

また、外国の商人との接触や旅行者たちが持ち込んだスタイルが、中国の服飾文化に新たな風を吹き込みました。明朝の士大夫たちは、他国の文化から得た新しいスタイルに対して寛容であり、流行を取り入れることで、より洗練された服装を追求しました。

このように、文化交流が進む中で、服飾は単なる「衣服」に留まることなく、多くの文化的要素を反映した戦略的な表現となりました。士大夫たちの服装は、その時代の文化や価値観を物語る重要な手段として機能したのです。

5. 現代における明朝の影響

5.1 明朝服飾の現代への継承

明朝の服飾文化は、現代にもその影響を色濃く残しています。特に、中国の伝統衣装に見られる特徴的なデザインや装飾は、明朝時代のスタイルを彷彿とさせるものが多くあります。例えば、現代の中華風のドレスやパーティードレスには、明朝の衣装から受け継がれるシルエットや装飾が頻繁に取り入れられています。

また、特別な行事や伝統文化イベントでは、明朝式の衣装が好まれることも多いです。結婚式や文化祭、式典などで着用される服装には、当時の刺繍技術や色彩感覚が反映されており、これにより明朝の伝統を感じさせる要素が現在も活き続けています。

加えて、明朝の服飾は他の文化とも融合し、さまざまなスタイルが生まれています。例えば、カジュアルな衣服の中にも明朝の要素が加えられるなど、中国全体の服飾文化はさらに多様性を増しています。

5.2 日本における明朝文化の受容

明朝の文化は、日本にも影響を及ぼしました。江戸時代には、中国の明朝スタイルが多くの日本人に好まれ、そのスタイルやデザインが模倣されました。特に、明朝の絹素材や染色技術は、日本の伝統文化に大きなインスピレーションを与えました。

また、日本の武士の服装においても、明朝の影響が見受けられます。士大夫の服装から得られたスタイルや色合いが、日本の伝統的な衣装に取り入れられ、双方の文化交流が進みました。これにより、両国の衣装におけるビジュアルや技術が交わり、独自の発展を遂げました。

さらに、現代においては、明朝文化への関心が高まり、様々なメディアやアートにおいてその影響が見られるようになりました。映画や漫画などの中で、明朝の服飾を採用したキャラクターやストーリーが展開されることで、多くの人々がその文化に触れる機会が増えています。

5.3 明朝の服飾と士大夫文化の未来

明朝の服飾と士大夫文化は、今後も中国文化の重要な一部であり続けるでしょう。伝統的な服飾は、ローカルな行事や儀式などで引き続き支持されていますし、若い世代がその文化を受け継いでいくための新しい形が模索されています。特に、ファッション業界においては、過去のスタイルを現代風にアレンジしたものが数多く登場しています。

加えて、国際的な舞台において中国の伝統文化が脚光を浴びる中で、明朝の服飾も注目を集めています。特に、デザインや歴史的な背景に興味を持つファッションデザイナーたちが、明朝のスタイルを新たな形で表現しようとしています。

最終的には、明朝の服飾と士大夫文化は、未来の世代に向けて継承されていくことでしょう。文化が進化し続ける中で、これらの伝統がどのように現代社会に取り入れられていくのか、非常に楽しみです。

まとめ

明朝の服飾と士大夫文化は、中国の歴史と文化に深く根付いており、明朝時代の社会構造や価値観を反映しています。士大夫たちの服装は、地位や個性を表現する重要な手段であり、また文化交流を通じて多様性が生まれました。現代においても、明朝の影響は続いており、伝統が新たな形で受け継がれていくことが期待されます。明朝文化の魅力は、その深さや多様性にあふれ、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。