武士、それは日本の歴史と文化に深く根付いた特別な存在です。武士たちは単なる戦士ではなく、彼らの精神や信念、そして伝統衣装は、古代から続く壮大な神話や伝説の中に息づいています。本稿では、武士とその伝統衣装の関係、そしてそれを取り巻く神話や伝説について掘り下げていきたいと思います。また、現代における武士文化の影響についても考察しますので、どうぞお付き合いください。

1. 日本の武士文化の歴史

1.1 武士の起源

日本における武士の起源は、平安時代の貴族社会に遡ります。当時、貴族たちは土地を所有し、農民を守ることを目的に武士を雇っていました。最初の武士は、名誉や地位を求めるために研鑽を重ね、武道や戦術を学びました。彼らは単純な兵士ではなく、忠誠心と名誉を重んじる存在として、次第に社会における重要な役割を果たすようになりました。

武士のアイデンティティは、戦における勇気だけでなく、彼らの倫理観にも深く結びついています。武士道という理念が形成される中で、他者を尊重し、身を以て忠義を尽くすことが求められました。このような価値観は、武士たちの行動原理に大きな影響を及ぼし、後の時代には文学や芸術にも反映されることになります。

1.2 武士の役割と社会的地位

武士は、戦の時代には戦闘に出る一方、平和の時代には政治や治安の維持も任せられる存在でした。彼らは貴族に仕えることで社会的地位を得て、特定の地域を治めることによって、経済的な権力も手に入れました。このように、武士は戦士であると同時に、政治的なリーダーでもあったのです。

また、武士はまた武士同士で結ばれる結婚によって、家系と地位を強化しました。各地域の武士たちは、敵対関係にあることが多く、その中での同盟結婚は、勢力拡大につながる重要な手段となりました。こうした背景から、武士社会は非常に複雑で多様な人間関係から成り立っていたことがわかります。

1.3 武士文化の発展

鎌倉時代から江戸時代にかけて、武士文化は大きな発展を遂げました。この時期、武士の地位はますます高まり、さらには武士の生活様式も洗練されていきます。その中でも、茶道や書道、華道などの文化が武士によって取り入れられ、さらなる精神的な営みが求められるようになりました。

特に、江戸時代における武士の仕事は、平和が訪れて戦が少なくなったことにより、武士たちは自己啓発や文化に目を向ける余裕が生まれました。このように、武士はただ戦うだけでなく、文化を形成していく役割も担うことになりました。その結果、武士たちが築いた価値観や美意識は、後の時代にも大きく影響を及ぼすことになります。

2. 伝統衣装の種類

2.1 武士の甲冑

武士の象徴とも言える甲冑は、そのデザインと機能性の両方において特別な価値を持っています。甲冑は、戦の時代においては武士を守るための防具であり、そのスタイルも戦国時代を経るごとに進化を遂げました。初期の甲冑は、主に革や木材を使用しており、軽くて動きやすいものでしたが、時代が進むにつれ、金属を多く使った重厚な甲冑が普及しました。

たとえば、戦国時代の武士たちが着用していた「大鎧」は、体全体をカバーするように設計されており、視覚的にも威圧感を与えるものでした。このデザインは、戦場での生存率を高めるだけでなく、敵に恐れられる存在としての地位を確立するためにも重要でした。

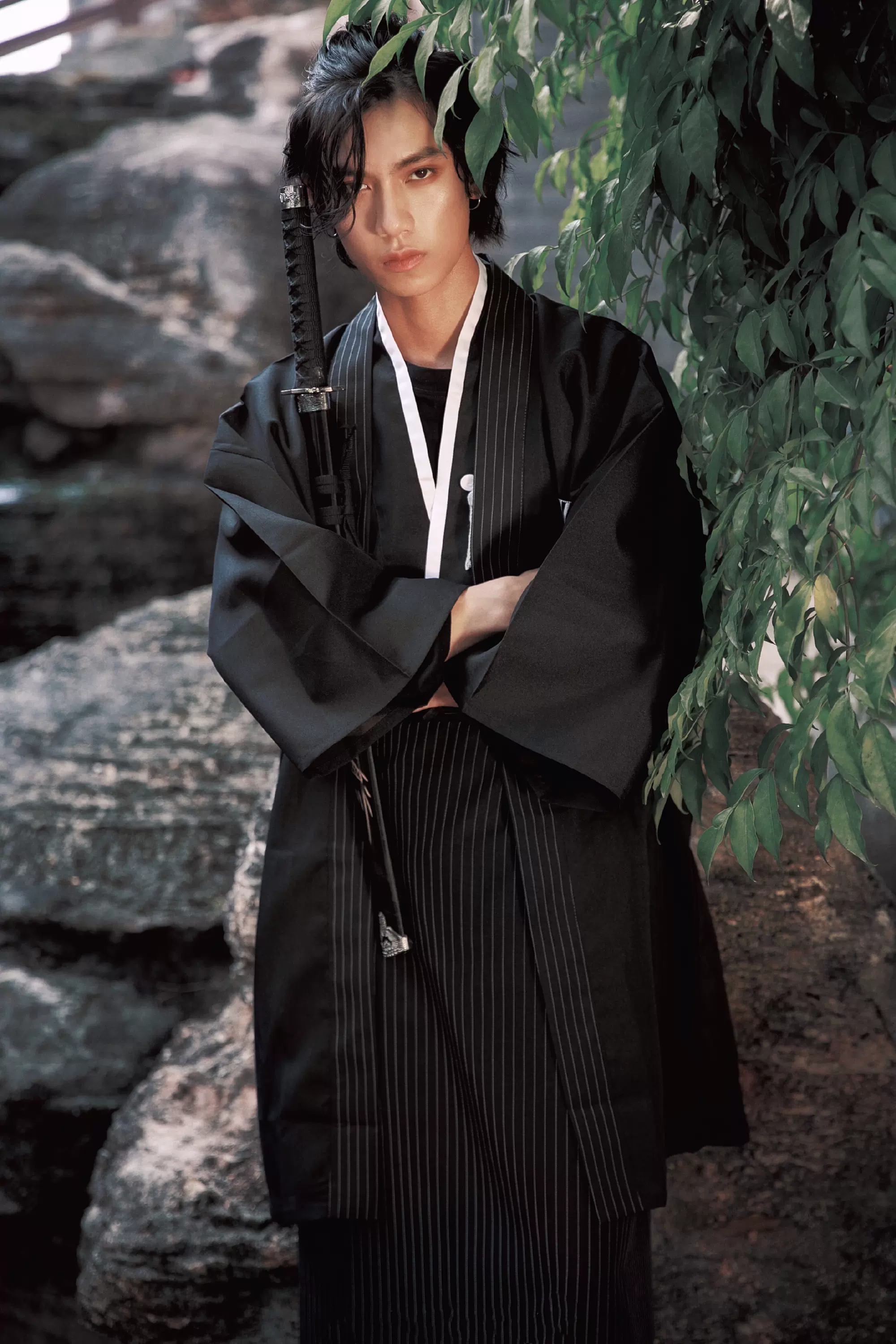

2.2 武士の和服(袴や羽織)

甲冑だけでなく、武士たちの日常的な衣装である和服も重要な位置を占めています。特に「袴」は、武士が普段着として着用していたもので、下半身を覆うことで、身動きを取りやすいデザインとなっています。袴はその形状や色合いによって、武士の階級や役職を示す重要な要素でもありました。

また、羽織は武士の上着として、特別な儀式や公式の場でも用いられました。羽織にはさまざまな模様や色合いがあり、その選び方は武士の個性や地位を反映しています。例えば、特定の家紋があしらわれた羽織は、その家の伝統や血筋を誇示する役割も果たしていました。

2.3 伝統的な装飾と刺繍

武士の伝統衣装には、装飾や刺繍も大きな意味を持つ要素です。武士の甲冑や和服には、精巧な刺繍や装飾品が施され、見る者に強い印象を与えます。たとえば、金属製の装飾や刺繍が施された甲冑は、その美しさも相まって、戦場においてただの防具としての役割を超え、精神的な威信を象徴する要素ともなりました。

刺繍には、自然や神話にまつわる模様がよく使われ、武士たちの信仰心や文化的背景を反映しています。たとえば、龍や鳳凰などの神話的な生き物のモチーフは、武士の勇気や力強さを象徴すると同時に、戦勝を祈願する意味も含まれていました。

3. 武士と神話の関係

3.1 武士に関連する神々

武士文化には、多くの神話や伝説が根付いており、武士たちが信仰した神々も多数存在します。特に、戦の神として知られる「武甕槌命(たけみかづちのみこと)」や「八幡神(はちまんしん)」は、武士たちの守護神として崇められ、戦勝祈願の対象となりました。

武士たちは、戦に出る前にこれらの神々に祈りを捧げ、勝利を願ったと伝えられています。戦場での戦いは、単なる肉体の戦いだけでなく、信仰と意志の戦いでもありました。勝利を収めた武士たちは、神々の加護があったからこそだと自負し、その感謝の気持ちを神社に奉納することも行っていました。

3.2 神話に見る武士の象徴

武士はまた数多くの神話や物語の中で、その象徴的な役割を果たしています。たとえば、古事記や日本書紀には、武士たちが英雄として描かれ、彼らの勇気や誇り高い行動が後世に語り継がれています。このような物語は、武士たちの価値観や倫理の形成に大きく寄与しました。

代表的な物語の一つに、神武天皇の東征があります。この物語では、神々が武士たちに力を与え、敵を打ち破る手助けをする様子が描かれています。神話は、単なる伝説に留まらず、武士たちの行動基準や理想像を醸成する重要な役割を果たしたのです。

3.3 軍神の祭りと儀式

武士たちは、神々に敬意を表するために、さまざまな祭りや儀式を行いました。特に、戦の神を祀る祭りは、武士たちにとって非常に重要なイベントでした。これらの祭りでは、武士たちが特別な衣装を身にまとい、神々への感謝や祈りを捧げました。

たとえば、八幡神を祭る「八幡宮の祭り」では、武士たちが甲冑を着て神社まで練り歩く姿が見られます。この祭りは、武士の精神性を表す大切な行事であり、地域社会との結びつきも強める役割を果たしました。これらの祭りや儀式は、武士文化の中において精神性や伝統を守るための重要な要素だったのです。

4. 伝説における武士の英雄譚

4.1 有名な武士の物語

日本の歴史には、数多くの有名な武士の物語が存在します。たとえば、源義経の伝説は、彼の勇敢な戦いと悲劇的な運命を描いた物語で、多くの人々に感動を与えました。義経は、兄の源頼朝に仕え、平氏との戦いで数々の勝利を収めましたが、最終的には兄弟間の争いに巻き込まれることになります。

この物語は、武士の名誉や家族の絆、運命に抗う姿勢を象徴しています。また、彼の決断や行動には、武士道に根差した深い倫理観が反映されており、後世の人々に多くの教訓を与えています。源義経の物語は、武士の理想像を描き出し、今もなお語り継がれています。

4.2 伝説の戦いと武士の名誉

武士たちの伝説的な戦いは、多くの物語の中で語られています。「関ヶ原の戦い」や「桶狭間の戦い」など、日本史の重要な戦いは、武士たちの名誉と勇気を象徴する出来事として知られています。特に桶狭間の戦いにおいては、今川義元に対抗した織田信長の勇敢な戦術が語り継がれ、武士の戦略的思考が強調されました。

こうした戦いは、武士たちの名誉をかけた激闘であり、勝利がもたらす栄光と敗北がもたらす屈辱を表しています。武士たちにとって、名誉は何よりも重要であり、そのために命を賭ける精神性が強調されることが多いのです。これらの伝説は、武士の生き様を彩る重要な要素として、今の日本でも親しまれています。

4.3 武士の業績が語る教訓

武士たちの伝説的な業績は、単なる歴史の一部だけでなく、現代においても多くの教訓を含んでいます。彼らの勇気や智恵、そして責任感は、現代社会においても学ぶべき価値観です。特に、戦の神話は、個人や集団の努力がどのように大きな成果を生み出すかを教えてくれます。

また、武士たちが直面した逆境や困難は、現代においても多くの人が経験するものと共通しています。彼らが示した perseverance(耐え忍ぶ力)は、私たちに勇気を与えるものとなり、日常生活の中での困難にも立ち向かう意志を見つける力となるでしょう。武士の物語は、過去から未来へと続く人間の精神の軌跡を示す重要なものです。

5. 現代における武士と伝統衣装の影響

5.1 ポップカルチャーに見る武士文化

現代において、武士文化はポップカルチャーにおいても大きな影響を与えています。映画やアニメ、漫画などの媒体では、武士たちの物語や姿が多く取り上げられ、多くの人々に親しまれています。特に、アニメ「バジリスク」や「鬼滅の刃」は、武士や侍の精神をテーマにしており、若い世代にも深く響く作品となっています。

これらの作品は、武士の勇気や信念、仲間との絆を描写し、感情を揺さぶるストーリーを展開しています。その影響で、武士文化に対する関心が高まり、若者の間での評価も急上昇しています。その結果、武士や日本の伝統文化に対する理解が深まることにつながっています。

5.2 武士の精神と現代社会

武士の精神は、現代のビジネスや教育の場にも影響を与えています。たとえば、武士道に基づく倫理観や、忠義、誠実さ、勇気といった価値観は、リーダーシップやチームワークにおいて重要視されています。企業の経営者や教育者たちは、武士の教えを取り入れることで、より健全な人間関係や組織文化を築こうとしています。

また、武士の名誉に対する考え方は、現代社会においても重要な側面として考えられています。契約や約束を守ること、そして他者に対する敬意を持つことは、今日の社会でも大切な要素です。武士たちの倫理観が、職場や地域社会の中でどのように受け継がれているのかを理解することは、今後の社会をより良くするための鍵となるでしょう。

5.3 伝統衣装の復興と新たな解釈

近年、武士の伝統衣装に対する関心が復活しています。特に、甲冑や和服のデザインは、ファッションやアートの世界でも取り入れられ、新たな解釈が生まれています。デザイナーたちは、伝統的な要素と現代的なスタイルを融合させることで、新たな魅力を引き出そうと努めています。

こうした復興は、武士文化を再評価する動きとも関連しています。伝統衣装に触れることで、若い世代が武士の精神について学び、自己のアイデンティティを考えるきっかけとなることが期待されています。また、祭りやイベントにおいても、武士の衣装を着用する機会が増えており、地域の文化や伝統を継承する重要な役割を果たしています。

終わりに

武士とその伝統衣装は、日本文化における重要な要素であり、それらを取り巻く神話や伝説は、私たちのアイデンティティや価値観に深く根付いています。現代においても、武士文化の影響はさまざまな形で受け継がれています。これらの伝統に触れることで、私たちは過去を学び、未来を切り開く力を得ることができるのです。武士たちの生き様や彼らが残した精神は、これからも多くの人々にとっての指針となり続けることでしょう。