中国の青春映画は、近年の中国文化において重要な役割を果たしています。特に、若者を主人公とした物語は、彼らが直面する様々な社会的問題を浮き彫りにしています。このブログでは、中国の青春映画に見られる社会的な問題について詳しく探っていきます。教育制度から家族の関係、経済格差に至るまで、多面的に考察し、また日本の青春映画と比較することで、これらのテーマがどのように表現されているかを見ていきます。

1. 中国の青春映画の概要

1.1 中国の青春映画の歴史背景

中国の青春映画は、1980年代後半から1990年代にかけて発展してきました。これは、中国が改革開放政策を採用し、新たな社会的価値観の形成が始まった時期です。この時期の映画は、若者が経験する自由の探求と新しい社会の葛藤を描いており、青春映画というジャンルが確立する土壌となりました。

近年では、デジタル技術の進歩により、若者の視点からのストーリーテリングがさらに多様化しています。例えば、SNSを通じて広がる友情や孤独といったテーマが強調され、視聴者は自分たちの生活と重ね合わせることができるようになりました。このように、青春映画は単なるエンターテイメントにとどまらず、社会の変化を反映する重要な文化現象として認識されています。

最近では、「サンザシの樹の下で」や「青春」といった映画が評価を受けており、これらは若者の成長や友情、愛情を通じて社会の問題を扱っています。特に、これらの映画は、観客に強いメッセージを届け、多くの共感を呼び起こしています。

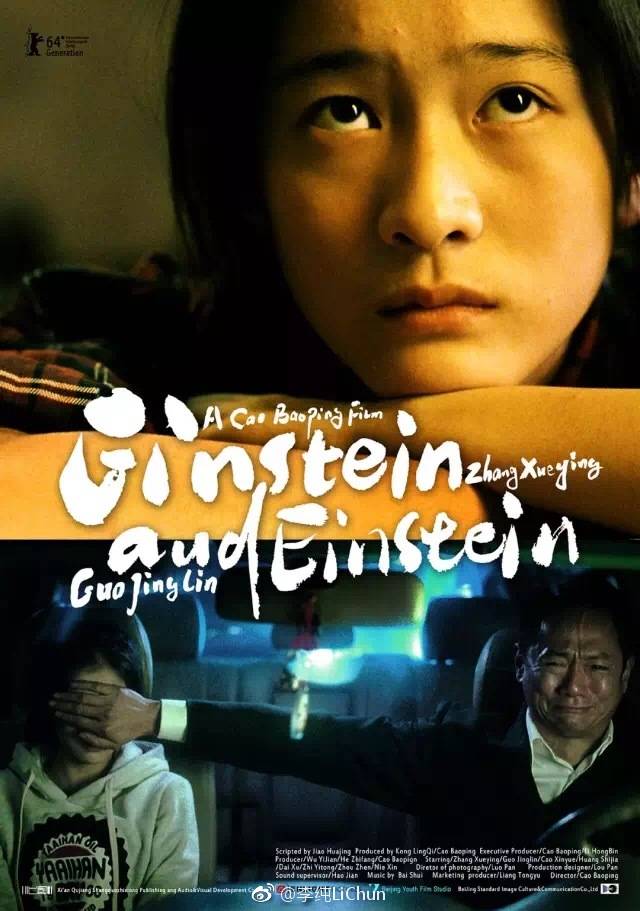

1.2 代表的な青春映画の紹介

中国の青春映画には、多くの代表作があります。例えば、「サンザシの樹の下で」は、1960年代から1970年代にかけての青春を描いており、当時の社会情勢や恋愛の葛藤が映し出されています。この映画は、そのリアリティと感情の深さから、多くの観客の心をつかみました。

また、「青春」は、青春の一瞬の美しさと切なさを描いた作品で、特に友情や愛の重要性を強調しています。この映画は、複雑な感情や人間関係を通じて、観客に最後まで目が離せない作品となっています。さらに現代の若者が直面するリアルな問題を描写し、共感を呼び起こしました。

他にも、「左耳」や「最好的我們」など、多くの青春映画が現れ、異なる視点やテーマを提供しています。これらの作品は、社会の様々な側面を描写し、若者たちが抱える現実を反映しています。

2. 社会的な問題の定義

2.1 社会問題とは何か

社会問題とは、特定の社会において多数の人々に影響を及ぼし、解決が求められる現象のことを指します。教育、家庭、経済など、生活の様々な面で発生している問題があります。社会問題は時代や文化によって変化しますが、根本的に人々の生活の質に影響を与えるため、常に注目されています。

中国の社会問題は特に複雑で多層的です。急速な経済発展と都市化が進む一方で、伝統的な価値観との葛藤や、新しい社会のルールが形成される中で若者たちがどう生きるかが焦点になります。青春映画は、その中での若者の苦悩や選択を描写することで、観客に考えさせる要素を持っています。

例えば、貧富の差や教育制度の問題など、社会の中で若者が直面する、目を背けがちな現実に迫ることは、青春映画の重要なテーマの一つです。このように、社会問題を描くことで、青春映画は社会に対する洞察を提供し、理解を深めるツールとなっています。

2.2 青春映画における社会問題の重要性

青春映画における社会問題の重要性は、単にストーリーの背景を提供するだけではありません。これらの問題は、若者たちがどのように生き、成長し、未来を切り拓くかに深く関与しています。このため、社会問題が描かれることで、視聴者にとっての現実がより鮮明になり、また共感を促す要因となります。

さらに、社会問題を扱うことにより、観客は自分の生活と向き合うことが可能となります。特に、若い世代は未来を見つめる際に、身近な問題について考えるきっかけを与えられます。例えば、教育の不平等や就職の困難さなどをテーマにした作品は、リアルな社会の一面を反映し、観客に強いメッセージを伝えます。

最後に、これらの問題を扱うことで、映画制作者自身も社会への批判や提言を行うことができます。青春映画が発信するメッセージは、時に社会の変革の一助となることもあり得ます。つまり、青春映画は感情に訴えるだけでなく、社会への意識を喚起する重要な文化的表現であると言えるでしょう。

3. 中国の青春映画に見られる主要な社会問題

3.1 教育制度の矛盾

中国の教育制度は、優れた成績を収めることが重視されるあまり、これが学生たちに大きなプレッシャーを与えています。「サンザシの樹の下で」などの青春映画では、主人公たちが学業に専念する一方で、自らの夢や希望を犠牲にしている様子が描かれています。このように、教育制度の矛盾は、若者にとって非常に重いテーマです。

さらに、進学のための競争は、生徒間の対立を生むこともあります。親からの期待に応えるため、ひたすら勉強に打ち込む若者たちの姿は、時に人間関係を犠牲にする結果を招きます。これにより、友情や恋愛の重要性が薄れてしまうという問題も描かれています。

他方で、教育制度の中での不平等も指摘されています。裕福な家庭の子供とそうでない家庭の子供との間で、教育の質に明確な差が生じており、その結果、夢を描くこと自体が難しくなる状況があります。このような問題を通じて、青春映画は観客に鋭い社会批判を提供します。

3.2 家族関係の変化

中国の家族関係は、社会の変化に伴って複雑化しています。伝統的な価値観が弱まる中で、親と子という関係も変わりつつあります。多くの青春映画では、親子の対立や期待が描かれ、子供たちが自由を求める姿が強調されます。「青春」などの作品では、主人公が親の期待と自分の夢との間で葛藤する様子が描かれています。

また、家庭の形も多様化しています。従来の核家族に加えて、単身世帯や共働き家庭が増えてきました。これにより、家族のサポートが得られない若者も多く、孤独感や不安を抱える若者たちが青春映画の中で描かれています。こうした問題を通じて、若者たちがどのように自分の居場所を見つけるかが一つのテーマとなります。

さらに、家族の期待に応えることができない子供たちの苦悩も描写されます。特に、親が望む道を歩むことができず、自らの選択をすることで新たな葛藤が生まれる様子は、共感を呼ぶ要素です。こうした家族に関するテーマは、視聴者にとっても身近な問題であり、考えるきっかけを提供します。

3.3 経済格差と若者の就職問題

経済の急成長に伴い、中国では経済格差が広がっています。それにより、若者たちは就職活動において様々な困難に直面しています。「左耳」や「最好的我們」のような青春映画では、経済的な背景に応じた若者たちの人生が描かれており、特に出発点の違いが明確に示されています。

優れた教育を受けた学生が有利な立場に立てる一方で、十分な教育を受けられなかった若者たちは厳しい就職環境にさらされています。就職活動を通じて、自分の夢を実現することが難しい若者たちの姿がリアルに描かれ、多くの観客に衝撃を与えます。このように、映画を通じて現状の厳しさが訴えられるのは非常に重要です。

また、就職の不安定さも若者の脆弱性を際立たせます。短期契約やフリーランスの仕事が増え、安定した職を得ることが難しくなっています。これによって、将来への不安を抱える若者たちの心理描写が、青春映画に深みを与えています。社会のリアルな問題を描くことで、観客もまた、この状況に思いを馳せることが求められます。

4. 青春映画が提示する解決策

4.1 夢と希望の重要性

多くの青春映画では、夢と希望をテーマとして取り上げています。若者が自身の夢を追い求める姿は、観客に対してポジティブなメッセージを伝える要素となります。たとえば、「青春」という映画では、登場人物が挫折を経験しながらも、再び立ち上がる姿が描かれ、希望を持つことの大切さが強調されています。

このように、夢を追いかけることは決して簡単な道ではないと同時に、それが若者の成長に不可欠であることも示されています。映画の中では、その過程での支え合いや友情の力が描かれることが多く、これによって希望が生まれる瞬間が強調されます。

また、夢を持つことは、個人の成長にとっても重要です。失敗を経験しながらも、そこから学ぶことで人間的な深みが増し、自己実現の道を歩んでいく姿が描かれています。このことは、想像力を持つことや、挑戦することへの勇気を視聴者に与えるメッセージとなり、特に若い世代に急須です。

4.2 友情と連帯の力

友情と連帯も、青春映画における重要なテーマです。多くの作品で、主人公たちはさまざまな困難を友人たちと共に乗り越えていく姿が描かれ、その過程は観客の心に深く残ります。「左耳」では、主人公たちの友情が困難を乗り越える力となり、絆の重要性が強調されています。

このようなテーマは、単に物語を面白くするだけでなく、現実社会でも通用する価値観を提示します。現代の若者たちにとって、友人との絆は心の支えとなり、孤独感を和らげる大きな要素です。このように、友情の力は青春映画において、物語の進行とともに重要な役割を果たします。

また、友情や連帯の力を通じて、社会に対するメッセージが伝えられることもあります。個人としての成長だけでなく、周囲とのつながりを持つことで、より大きな変革をもたらすことができるのだという提案です。これによって、観客は自分たちの社会に目を向けるきっかけを得ることができます。

4.3 個人の成長と自己実現

青春映画では、個人の成長と自己実現も大きなテーマとなります。若者たちが自分自身を発見し、自分の価値や可能性を探求する過程は、視聴者にとっても共感の源となります。「最好的我們」などの作品では、主人公が自分の夢に向かって努力する姿が描かれ、そのプロセスでの苦悩や喜びがリアルに表現されています。

個人の成長は、単なる成績や成果だけでなく、感情や人間関係の観点からも描かれます。挫折や成功を通じて、人間性を豊かにしていく様子が観客に響きます。このような描写は、観客に自分を省みるきっかけを提供し、共に成長する感覚を与えます。

また、自分自身の目標を持ち、その実現に向けて努力することが、どれほど重要であるかを伝えています。青春映画を通じて、視聴者もまた自分の夢を追い求める勇気を持つことができるのです。これは、夢を持つことの大切さや、人生における選択の重要性を強調する機会でもあります。

5. 日本と中国の青春映画の比較

5.1 文化的背景の違い

日本と中国の青春映画を比較すると、文化的背景には大きな違いがあることに気づきます。例えば、日本では個人の内面的な成長や孤独のテーマが強調されることが多いですが、中国ではより社会的な問題を意識した作品が多く見られます。中国の青春映画は、特に教育や経済格差、人間関係といった社会的なテーマを前面に据えることが特徴です。

また、日本の作品はしばしばファンタジーや日常生活を描く一方で、中国の青春映画は社会の実情を反映したリアリティを持つことが多いです。この違いは、各国の文化や伝統、価値観の違いを密接に反映しています。中国の若者が直面する現実は、日本とは異なるため、映画に与えられる影響も異なるのです。

さらに、歴史的な背景も影響を与えます。中国の急速な経済成長と、それに伴う社会の変化は、特に最近の青春映画のテーマに色濃く表れています。一方、日本はこの数十年の間に比較的安定しているため、映画製作者は異なる視点から青春を描く傾向があります。

5.2 表現手法の相違点

日本と中国の青春映画において、表現手法にも違いがあります。日本の映画では、内面の描写や静かなシーンが多く、キャラクターの感情を細やかに描く傾向があります。一方、中国の青春映画は、よりダイナミックで視覚的な表現が多く、社会的なテーマを強調するために、一時的な衝突や劇的な場面が多用されます。

このような違いは、映像技術や撮影スタイルにも表れます。例えば、中国の映画では、群衆シーンを使って観客に強いメッセージを伝えることが一般的です。キャラクターが困難な状況に立ち向かう際に生じるドラマティックな瞬間を強調することで、視聴者の共感を得ようとしています。

また、音楽や音響効果の使い方にも違いがあります。日本の青春映画では、サウンドトラックが感情を引き立てる重要な要素であるのに対し、中国の映画では、物語の流れを構成する一部として、より多様な音楽ジャンルが取り入れられています。これにより、作品の雰囲気やメッセージがより鮮明に伝わるのです。

5.3 観客の受け取り方の違い

観客理論についても、日本と中国では違いがあります。日本の観客は、映画の中の小さなディテールや人物の心理描写に対して敏感で、「心の動き」を重視する傾向があります。青春映画を通じて、自身の経験や感情を重ね合わせることで、深い感銘を受けることが多いです。

これに対して、中国の観客は社会的な問題やドラマに対する関心が強いです。青春映画において描かれる教育や経済の問題についての意識は高く、観客はそのメッセージを受け取ることで自己をより深く考えるきっかけを得ることが求められます。このように、社会問題への着目が観客の映画体験を豊かにしています。

また、中国では青春映画が教育的な意味合いを持つことが多いです。映画を通じて社会の現実を知り、自分たちの意義や役割を考えるという観点が強調されています。このため、映画が完成度の高いエンターテイメントであることはもちろんですが、同時に社会人としての意識を高める役割を担っているとも言えます。

6. まとめと展望

6.1 青春映画の持つ社会的意義

中国の青春映画は、単なる娯楽にとどまらず、深い社会的メッセージを持っています。教育、家族、経済格差といったテーマを扱うことで、若者たちが直面する現実を浮き彫りにし、社会全体に対する理解を深めるきっかけを提供しています。このような映画は、観客に向けて大切な問いかけを行っており、自己を見つめ直す機会を与えています。

特に、多くの作品が夢と希望、友情や連帯の重要性を描くことで、観客にポジティブなメッセージを届けています。このように、青春映画は若者たちが希望を持って未来を描く力を与えるものであり、社会的意義は計り知れません。

6.2 今後の中国青春映画の可能性

今後の中国の青春映画においては、さらに多様なテーマが取り上げられることでしょう。特に、デジタル技術やネット文化の影響を受けた新たな状況を描くことが期待されます。変化の激しい社会において、若者がどのように成長し、自己を見つけていくのかを描くことは、ますます重要な課題となるでしょう。

また、他国との比較や国際的な視点が反映されることで、より多様な物語が生まれる可能性もあります。日本の青春映画とのコラボレーションや、国境を越えた作品の交流が進むことで、国や文化を超えた共通のテーマが発見され、視聴者に新しい視点を提供することが期待されます。

中国の青春映画は、社会の変革と若者の成長を描く重要な文化現象であり、今後も私たちの心に響く物語を紡いでいくことでしょう。「終わりに」、社会的な問題を扱うことで、観客に対して深い理解を促し、共に考えるきっかけを与えることができる作品が増えていくことを期待せずにはいられません。