陶芸の釉薬は、陶器の表面を美しく仕上げるだけでなく、その特性や耐久性にも深く関わっています。釉薬は、陶芸の過程において非常に重要な役割を果たし、色や質感を提供するものとして知られています。本記事では、陶芸における釉薬の役割からその種類、さらに地域別の特色や釉薬の創作、環境への影響まで、詳しく解説していきます。

1. 陶芸における釉薬の役割

1.1 釉薬とは何か

釉薬は、主に陶器や磁器の表面に施されるガラス状のコーティングです。この釉薬は、焼成時に高温で融解し、冷却後に硬化することで美しい光沢と質感を得ます。釉薬は、焼成後の陶器の外観を劇的に変える要素となり、さまざまな色合いやテクスチャーを作り出します。

釉薬は、粘土や成分が異なる多様な種類が存在し、それぞれが特徴的な効果を持っています。たとえば、透明釉薬は陶器の素地の色をそのまま引き出す一方で、不透明釉薬は独自の色合いを強調します。このように、釉薬の選択は陶芸作品の個性を決定づける重要な要素のひとつです。

1.2 釉薬の重要性

陶芸において釉薬は、単なる装飾にとどまらず、保護の役割も果たします。釉薬を施すことで、陶器は水分や汚れから守られ、また食器や器としての機能性を高めることができます。特に、釉薬には耐酸性や耐アルカリ性のものが多いため、食品に対する安全性や耐久性を確保することができます。

さらに、釉薬は陶器の光沢や色彩を引き立てるため、芸術作品としての価値も向上させます。釉薬の種類や施釉技術によって、作品が持つ印象は大きく変わり、アート的な表現の幅を広げる要因となっています。

1.3 釉薬が陶器に与える影響

釉薬は磁器や陶器の見た目だけでなく、その機能にも影響を与えます。釉薬の種類によって、陶器が持つ熱伝導性や透湿性が変化するため、料理器具などには適切な釉薬の選択が重要です。たとえば、ピザストーンなどは高温に耐える必要があり、その場合には特に耐熱性の高い釉薬が求められます。

また、釉薬の技術や施釉方法によって、陶器表面の感触や質感も異なります。例えば、マット仕上げの釉薬は、つややかな釉薬とは違った印象を与え、触り心地も異なります。このように、釉薬が持つ特性は、使用シーンや目的によっても選定が異なるため、陶芸家は多様な釉薬を理解し、使いこなす必要があります。

2. 釉薬の基本的な種類

2.1 無釉薬(釉を施さない)

無釉薬は、陶器の表面を釉薬なしで仕上げるスタイルですが、これには特別な魅力があります。無釉薬の陶器は、吸水性や通気性があるため、特に土の質感や色合いをそのまま活かしたい場合に選ばれます。たとえば、粗い土を使った陶器は、無釉薬で仕上げることで、自然な風合いが感じられ、素朴さを強調することができます。

また、無釉薬の陶器は、伝統的な焼き物や民芸品に多く見られます。これらは、手作業で作られた風合いが残り、温かみがあります。無釉薬の器は、土の美しさをそのまま楽しむことができるため、使用する場面が非常に柔軟です。例えば、植物を飾る鉢としても魅力を発揮します。

2.2 透明釉薬

透明釉薬は、陶器の表面にクリアな仕上げを施すための釉薬です。透明釉薬の魅力は、その透過性にあります。陶器の素地や下地の美しい色合いや模様を際立たせることができるため、多くの陶芸家によって愛用されています。特に色付きの土や絵付けを施した陶器に使用することで、その美しさが引き立ちます。

透明釉薬には、一般的にシリカや Feldspar(長石)、アルミナなどの成分が含まれており、焼成時にガラス状に変化します。このため、透明釉薬は、陶器の水分保持性を向上させる役割も果たします。飲食用の器にとって、透明釉薬は特に重要で、食品の安全性を確保する手助けをします。

2.3 不透明釉薬

不透明釉薬は、その名の通り、中身が見えない仕上げの釉薬で、様々な色合いを持っています。不透明な釉薬は、陶器の表面を一層目立たせるだけでなく、特定の色や模様を強調するのに適しています。たとえば、鮮やかな赤や青、不透明な白などさまざまな色が存在し、陶器のデザインに多様性を与えることができます。

不透明釉薬は、施釉することで陶器のテクスチャーや外観を大きく変えるため、アート作品にも多く使われています。さらに、不透明釉薬は特に光の反射を制御できるため、独特の風合いや質感を生み出すことが可能です。このため、特別な陶芸品や芸術作品においては、不透明釉薬の使用が非常に重視されます。

3. 釉薬の技術的な分類

3.1 フロス(結晶釉)

フロスは、陶器の表面に結晶が形成される特別な釉薬で、視覚的にも非常に魅力的です。フロスの釉薬は、焼成時に特定の温度で結晶化が促進され、独特の美しい模様や色合いが生まれます。これにより、単色に見える陶器でも、実際には多様な色のグラデーションがあることが一般的です。

フロス釉薬は、その美しさからアート作品としても高く評価されています。ただし、結晶の生成には特別な技術や条件が必要であり、適切な材料と焼成の温度管理が重要です。このため、フロス釉薬は経験豊富な陶芸家によって主に使用され、その結果として生まれる作品は非常に価値があります。

3.2 セラミック釉薬

セラミック釉薬は、陶器だけでなくセラミック製品全般に使用できる多機能な釉薬です。この釉薬は、耐熱性や耐摩耗性に優れ、特に実用性の高い器や陶器に施されます。セラミック釉薬は、特に固い性質を持ちながら、様々なデザインに対応する柔軟性を兼ね備えています。

セラミック釉薬は特に工業製品にも多く使われ、耐久性のある仕上げが求められる環境に適しています。そのため、食器だけでなく、インテリア雑貨や建材にも応用が広がっています。最近では、環境に配慮した成分を使用したセラミック釉薬も増えており、持続可能な製品への需要が高まっています。

3.3 ジェル状釉薬

ジェル状釉薬は、比較的新しいタイプの釉薬で、粘度が高いため特に扱いやすいのが特徴です。ジェル状釉薬は、通常の液体釉薬よりも塗布しやすく、作品に独自のテクスチャーを与えることができます。また、乾燥が速く、重ね塗りをする際にも便利です。

この糊状の性質により、ジェル状釉薬は様々な模様や効果を生み出すことが可能です。陶芸家は自由に創作でき、アート作品の制作において特に重宝されています。近年では、ジェル状釉薬を使った新しい技法が注目を集めており、陶芸の可能性を広げる要素として期待されています。

4. 地域別の釉薬の特色

4.1 中国の釉薬文化

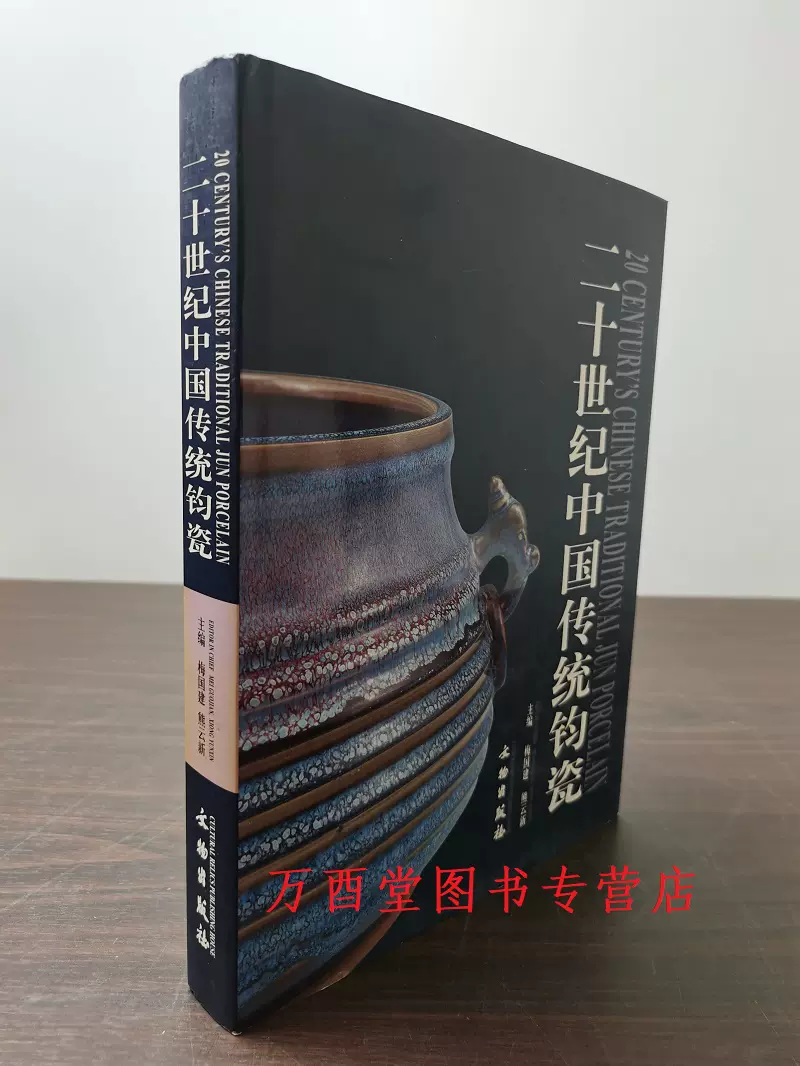

中国の陶芸文化は非常に深い歴史を持ち、その中でも釉薬は重要な役割を果たしています。特に、青磁や白磁と呼ばれる陶器は、その美しい釉薬が特徴です。青磁は淡い青色の釉薬で特に有名であり、中国の歴史の中でも特異な存在感を持ちます。古代の陶芸家たちは、釉薬の配合や焼成方法を研究し続け、魅力的な青色を生み出しました。

中国では釉薬のバリエーションが豊富で、鄭州、信陽、景徳鎮など地域ごとに独自の釉薬技術があります。ため、各地域が持つ陶器の特性は、釉薬の影響を受けています。例えば、景徳鎮の青磁はその透明感と深みが特に評価され、世界中で人気があります。このように、地域ごとの釉薬文化は、陶芸の多様性を生み出す重要な要因となっています。

4.2 日本の釉薬の特徴

日本の陶芸においても、釉薬は重要な要素です。日本の釉薬は、特に自然の土や石を基にしたものが多く、その美しさが際立つ作品を生み出しています。たとえば、信楽焼や備前焼など、地域ごとに特色のある釉薬が使われており、これらの作品はその土地の自然を反映しています。

日本の陶芸では、釉薬に和の美を表現されることが多く、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。また、マット釉薬や不透明釉薬が多く使用され、陶器そのものの質感を大切にしています。このように、日本の釉薬文化は、自然との調和を重視し、歴史的背景を尊重した作品作りがなされています。

4.3 西洋陶芸の釉薬のスタイル

西洋の陶芸においても釉薬は重要な要素ですが、そのスタイルは日本や中国とは大きく異なります。西洋陶芸の釉薬は、しばしば非常に鮮やかで多様な色彩を持つことが特徴です。例えば、有名なアクワイアム釉(Aquamarine Glaze)は、その名の通り美しい青色が特徴で、装飾的な要素として多く使用されています。

また、西洋陶芸では、陶器の実用性に重きを置いた釉薬が多く、泡や艶などの質感が求められることが多いです。さらに、釉薬には耐摩耗性、耐化学薬品性を持たせた商品が多く存在し、工業用途や日常生活での使用が考慮されています。このように、西洋の釉薬はその地域や文化を反映した多様なスタイルが展開されています。

5. 釉薬の創作と実験

5.1 自作の釉薬レシピ

自身で釉薬を作成することは、陶芸の過程において非常に楽しい挑戦です。多くの陶芸家は、独自の釉薬レシピを持ち、それに基づて作品を創り出しています。釉薬を自作する際は、粘土の種類や焼成温度、添加物などを考慮することが大切です。例えば、シリカ、長石、アルミナなどの基本成分を使用し、色素やその他の添加物を加えることで、独自の色や質感を生み出します。

自作する際は、実験的な要素が強いため、試行錯誤することが求められます。焼成前に釉薬の調整を行うことで、予測通りの結果となる場合もあれば、思わぬデザインが生まれることもあります。この不確定性が、陶芸の魅力でもあります。陶芸家は、様々な試みをもって個性的な釉薬を追求し続けています。

5.2 色合いの調整

釉薬の色合いは、その作品に大きな影響を与えます。調整には多くの要素が関与し、色素の種類や分量、土の色、さらには焼成時の温度や時間がすべて関わっています。釉薬の色を変えるためには、異なる金属酸化物や着色剤が使われます。例えば、コバルト酸化物を加えると鮮やかな青色が得られる一方、銅酸化物は美しい緑色を生み出します。

色合いの調整においては、相乗効果や相反効果を把握することが重要です。そのため、陶芸家はサンプルを作成し、様々なパターンをテストすることが求められます。この過程を通じて、自身の理想とする色合いを見つけ出し、独自の作品を生み出すことが可能となります。

5.3 釉薬の実験結果と考察

釉薬の実験は、陶芸の過程で重要な学びをもたらします。実験によって得られた結果をもとに、次の作品作りへと繋げていくことが大切です。例えば、焼成温度を変更することで、釉薬の反応が異なる場合があります。高温で焼成した結果、釉薬が予想以上に結晶化し、独特な模様が生まれることがあります。

こうした実験結果に基づく考察は、陶芸の技術を向上させるストーリーの一部となります。陶芸家は、これまでの実験を通じて得た知見を活かし、次の釉薬選びや作品制作に挑んでいきます。そして、釉薬の実験は、未知の表現方法を探求する道でもあり、常に進化を続けています。

6. 釉薬と環境への影響

6.1 環境に優しい釉薬の開発

近年、環境保護の意識が高まる中で、陶芸においてもエコフレンドリーな釉薬の開発が進められています。従来の釉薬には、環境に悪影響を及ぼす可能性のある成分が含まれていることがありますが、現在では自然由来の材料を使用した釉薬が注目されています。これにより、陶芸はより持続可能な方法で展開されるようになっています。

このような環境に優しい釉薬は、一般的には無毒性や生分解性が高いとされ、陶芸家や消費者にとって安心できる選択肢となっています。具体的な事例として、野菜や果物の破片を再利用した釉薬の開発が挙げられます。これにより、陶芸家の作品は美しさと可持続性を両立させることが可能になりました。

6.2 釉薬の廃棄とリサイクル

陶芸の過程で保管や使用を経て出る釉薬の廃棄物は、適切な管理が求められます。従来は、釉薬の捨て方が問題視されてきましたが、最近ではリサイクルの取り組みが進んでいます。釉薬の廃棄物を再利用したり、他の製品の原料として活用する事例が増えてきており、特にエコロジカルな観点から評価されています。

リサイクルは、陶芸家や陶磁器工場の中においても重要なテーマとなり、釉薬の管理システムを再構築するケースも報告されています。これにより、陶芸の持続可能性が高まり、釉薬の資源を最大限に活用するための新しい方法が模索されています。

6.3 持続可能な陶芸の未来

今後、持続可能な陶芸はさまざまな方法で進化していくことが期待されます。陶芸家たちは、環境への配慮を持ちながら、美しさと機能性を兼ね備えた作品を生み出すために努力し続けています。また、消費者の間でも、エコフレンドリーな製品を支持する動きが強まりつつあります。

持続可能な陶芸は、釉薬の選択肢においても重要な要素となるでしょう。環境に優しい素材や製法を用いた釉薬が普及することで、陶芸の可能性はさらに広がります。多くの陶芸家が、新しい理念を持って持続可能な未来へ向けて試行錯誤を重ねていることが、陶芸の未来を明るく照らしています。

終わりに

陶芸の釉薬は、その美しさや機能性だけでなく、文化や地域性、環境との関わりにおいても重要な役割を果たしています。各種の釉薬や技術を理解し、独自の作品を創造することは陶芸家にとっての挑戦であり、それが作品に深みを与えます。今後も持続可能な方法で陶芸が発展していくことが期待され、私たちもその過程を見守り、楽しむことができるでしょう。