陶芸の釉薬の調合と実践は、陶芸の制作において重要な要素の一つです。釉薬は、陶器の表面に美しい色や質感を与えるだけでなく、器の機能性にも影響を与える役割を持っています。この文章では、釉薬の調合と実践について詳しく探求し、その技術や歴史、実際の製作過程をご紹介します。

1. 陶芸とは何か

1.1 陶芸の歴史

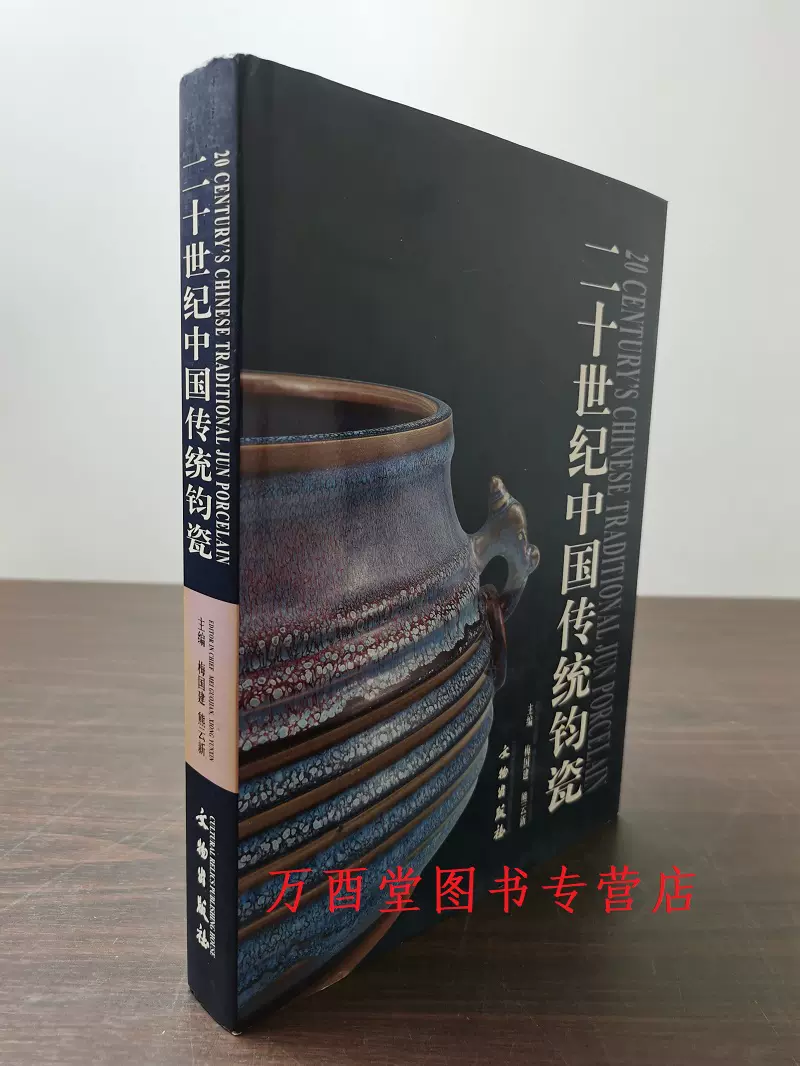

陶芸は人類の歴史と深く結びついており、その起源は約一万年前に遡ります。古代の人々は土を使って日常的な道具や器を作り始めました。中国では、新石器時代の青銅器文化が栄え、その後の dynasties(王朝)によって様々な陶芸スタイルが発展しました。特に、唐代(618-907年)や宋代(960-1279年)は、陶芸の技術と美術が飛躍的に向上した時代です。

歴史を通じて、陶芸は単なる実用的な道具作りにとどまらず、芸術的な表現の手段としても重要な役割を果たしてきました。古代の陶器には、神話や日常生活、自然をテーマにした装飾が施されており、その美しさは後世に大きな影響を与えました。

1.2 陶芸と文化の関係

陶芸はその制作過程だけでなく、文化や人々の生活とも深く結びつきます。中国の美術や文学においても、陶器はしばしば象徴的な存在として描かれています。例えば、宋代の白磁や青磁は、その美しい色合いや形状が詩や書画に多く取り上げられ、文化のアイコンとなりました。

また、地域ごとに異なる陶芸スタイルや技法が存在することも、文化の多様性を反映しています。例えば、景徳鎮の青花、越南の漆器、そして福建の黒陶は、それぞれの地域の伝統と歴史を持っており、陶芸を通じて地域のアイデンティティが表現されています。

2. 陶芸の技法

2.1 成形技術

陶芸における成形技術は、多様な技法が存在します。伝統的な手法としては、手びねり、ろくろ成形、型押しなどがあり、作品のスタイルや目的によって使い分けられます。手びねりは、職人が直接手で土を練り上げる方法で、独特の形状を作り出すことができます。一方、ろくろ成形では、回転するろくろの上に土を置き、均一な形状を整えることが可能です。

例えば、日本の陶芸では、「信楽焼(しがらきやき)」のような手びねり技術が有名です。この技術は、作り手が土の特性を生かしつつ、作品に温かみや個性を持たせることができます。成形段階は、釉薬を施す前の陶器の「顔」とも言え、そのため非常に重要なプロセスです。

2.2 焼成技術

陶器は焼成によって初めて確固たる形を持ちます。焼成のプロセスでは、高温で土が化学反応を起こし、陶器が硬化します。一般的には、素焼きと本焼きの2回に分けて行われます。素焼きは、作品を高温で焼く前の準備段階で、陶器の強度を増すために重要です。その後の本焼きでは、釉薬が美しく溶け合い、陶器に輝きを与えます。

焼成の温度や時間は、釉薬の種類や素材によって異なります。例えば、成形後の焼成温度が1000度から1300度に達する陶器では、釉薬が美しく仕上がります。この焼成技術によって、陶器にさまざまな質感や色合いが生まれるのです。

2.3 釉薬の役割

釉薬は陶器の表面に施されるガラス状の層で、美しさや耐久性を向上させる重要な要素です。釉薬には多くの種類があり、それぞれ異なる性質を持っています。釉薬の種類によって、光沢のある仕上がり、マットな質感、シミや汚れに強い性質などが実現できます。

また、釉薬は陶器の色調にも大きな影響を与えます。青磁や白磁といった特定の技法は、釉薬の調合によって生み出され、見る人の目を惹きつけます。たとえば、青花の釉薬は、美しい藍色の模様を作り出すために特別に調合された釉薬です。これにより、陶器は単なる器具以上の芸術作品としても評価されるのです。

3. 釉薬の基礎知識

3.1 釉薬の種類

釉薬には、多種多様なタイプが存在します。一般的には、「透明釉(とうめいゆ)」、 「不透明釉(ふとうめいゆ)」、 「マット釉(まっとゆう)」、 「光沢釉(こうたくゆう)」などがあります。それぞれの釉薬は、使用する素材や焼成温度によって特性が異なります。例えば、透明釉は、器に自然な色を示すために適しており、陶器本来の色彩を楽しむことができます。不透明釉は、色彩がはっきりとしており、独自のデザインや模様を強調するのに効果的です。

さらに、釉薬の中には、特定の効果を持つ特殊な釉薬も存在します。例えば、変色釉(へんしょくゆう)は、温度や焼成環境の変化によって色が変わる魅力的な特徴があります。このように、釉薬の種類を理解することで、陶芸作品の可能性が広がります。

3.2 釉薬の成分

釉薬は、主にシリカ(SiO2)、アルミナ(Al2O3)、フラックスなどの成分から成り立っています。シリカは釉薬の基礎を構成し、焼成後に硬化させる役割を果たします。アルミナは釉薬を安定させる働きがあり、フラックスは釉薬を溶かしやすくする成分です。また、釉薬には色を持たせるための金属酸化物(例えば、鉄、銅、コバルト)が加えられます。

これらの成分は、釉薬の特性や最終的な仕上がりに大きく影響します。たとえば、コバルトを使用すると青い色合いが得られ、鉄を使用すると赤褐色の美しい釉薬が作り出されます。そのため、釉薬の調合には専門的な知識と経験が求められるのです。

3.3 釉薬の性質

釉薬は、様々な性質を持っています。その一つは耐水性です。適切な釉薬を選択すれば、陶器は水に対して非常に強くなります。また、釉薬は耐熱性や耐薬品性も持ち合わせており、キッチンでの使用にも適しています。これらの特性は、陶器がしっかりとした食器として生き残るために欠かせないものです。

さらに、釉薬は光の反射や吸収に影響を与え、その結果、陶器の見え方や存在感が変わります。このため、陶芸家は意図的に釉薬の種や質感を選び、作品に独自の個性を持たせることができます。また、陶器の質感や色が変わることで、同じ形をしていても全く異なる印象を与えることができるのです。

4. 釉薬の調合

4.1 調合の基本原則

釉薬の調合は、陶芸において非常に重要なプロセスです。基本的には、釉薬を構成する成分を careful に計量し、バランスよく混ぜることが必要です。調合の基本原則としては、求める色や質感を明確にすること、そしてそのために必要な成分を選定することが重要です。それぞれの成分が持つ特性を理解し、組み合わせによって予想される結果を見越して調合することが求められます。

たとえば、青い釉薬を作成したい場合、シリカ、フラックス、コバルトを適正な比率で組み合わせる必要があります。調合がうまくいった場合、焼成後に美しい青色の陶器が出来上がります。しかし、失敗すると思った色や質感が出ないこともあるため、試行錯誤が必要です。

4.2 材料の選定

釉薬の調合には、使用する材料選びが不可欠です。特に原材料の純度や品質は、最終的な釉薬の仕上がりに大きな影響を与えます。陶芸家は、地元の素材を使ったり、特定の産地から輸入したりすることが一般的です。これにより、それぞれの地域の特性や風土に合った釉薬を作ることができます。

たとえば、地元の土壌や鉱物を使用すると、その土地特有の色彩や質感を持つ釉薬を生み出すことができます。また、特定の焼成条件を持つ地域性を活かすことも重要です。材料選定の際には、試験的な焼成を行い、どの材料の組み合わせが最も良い結果を生むかを探索することが求められます。

4.3 調合の手順

釉薬の調合は、いくつかのステップで構成されています。まず、使用する成分を計量します。次に、それらの成分を均等に混ぜ合わせるために、細かい粉末を均一に分散させることが大切です。特に、釉薬の色を強調したり、特定の効果を持たせたりする場合には、試験的に少量の調合を行い、その結果を観察することが推奨されます。

さらに、混合後には水を加えて調整し、ペースト状に仕上げます。この時、必要に応じて他の材料や添加物を加えることもあります。最後に、調合した釉薬を使って陶器に塗布する準備を整えます。これら全てのステップが、最終的な作品に大きな影響を与えると言えるでしょう。

5. 釉薬の実践

5.1 釉薬の塗り方

釉薬の塗り方には、さまざまな方法があります。基本的な方法として、不透明な釉薬を使用する場合、陶器の表面に均一に塗布することが求められます。一般には、筆を使ったり、スプレーの技法や浸漬の方法などが用いられます。筆での塗りは、独特の模様を施すことができ、手作りの温かみを感じます。

一方、浸漬法は、陶器を釉薬に浸すことで、均等に釉薬を施すことができます。この方法は大量生産に適しており、時間を効率的に活用することができます。塗り方によっては、釉薬が絡まり合うことで独自の模様や表現を生み出すこともあり、陶芸家の創造力が試される瞬間でもあります。

5.2 焼成後の仕上がり

釉薬を塗布した陶器は、焼成によって最終的な形になります。この焼成が成功すると、新たに釉薬が陶器に溶け込み、美しい質感や深い色合いが得られます。焼成後の作品には、釉薬の特性が色濃く表れ、陶器の存在感を際立たせることができます。

陶芸家は、自身の作品がどのように仕上がるかを意識しながら焼成の条件を整えます。温度や時間の微調整によって、釉薬の表情が変わるため、試行錯誤を繰り返すことで、理想的な仕上がりを追求します。このプロセスは、陶芸の魅力の一部であり、焼成後の満足感や驚きは大きな喜びです。

5.3 ケーススタディ: 成功した作品

最後に、実際の陶芸作品を通じて、釉薬の調合と実践の成功例を見てみましょう。ある陶芸家が挑戦した作品は、色合いとテクスチャーのバランスが見事なものでした。彼は青釉薬を調合する際、細かい石英粉を加え、焼成温度を厳密に管理しました。その結果、美しい青い色合いの陶器が仕上がり、観る人を魅了しました。

また、その陶芸家は、釉薬の塗り方にも工夫を凝らしました。スプレー技法を用い、複雑な色合いをもたらす風合いを生むことに成功しました。こうした作品は、単なる器具以上の芸術作品として評価され、陶芸展示会でも高く評価される結果となりました。このように、釉薬の調合と実践は、陶芸家の創造力と技術の結晶とも言えるでしょう。

6. 釉薬の応用と革新

6.1 新しい技術の導入

釉薬の世界は常に変化しており、新しい技術の導入が進んでいます。近年では、デジタル技術を駆使した釉薬の調合や、機械を使った成形技術が注目されています。これにより、陶芸の制作プロセスが効率化されるとともに、より多様な表現が可能になりました。例えば、自動化された窯焼き技術を用いることで、均一な焼き上がりを実現し、作業効率を大幅に向上させることが狙われているのです。

さらに、特異な質感や色彩を出すための新しい材料も研究されています。例えば、ナノテクノロジーを応用した釉薬は、非常に細かい粒子で構成されており、これにより従来の技術では得られなかった美しい仕上がりが可能になります。こうした技術の進歩は、陶芸の可能性をますます広げています。

6.2 未来の陶芸における釉薬の役割

これからの陶芸において、釉薬はさらに重要な役割を果たすと考えられています。環境に優しい素材の使用が求められる中、新しい釉薬はリサイクル可能な材料や植物由来の原料を取り入れることが期待されています。これにより、環境負荷を軽減し、持続可能な陶芸が進むことが願われています。

また、釉薬のデザインや表現も進化しています。現在では、手作りの陶器だけでなく、機械で製造される陶器にも独自の釉薬が施されています。これにより、大量生産品でも個性を持たせることが可能になり、消費者の様々なニーズに応えることができるようになっています。

6.3 地域差と個性の表現

釉薬の応用は、地域ごとの特色や文化を反映する重要な要素でもあります。各地の陶芸家は、その土地の気候、土壌、歴史を考慮に入れた釉薬を調合し、結果として地域に特有の作品が生み出されています。たとえば、岐阜県の飛騨焼きや、栃木県の益子焼きには、土地ごとの釉薬の個性が強く表れています。

陶芸には、時に個性を強調し、異なる価値観を表現する力があります。それらは職人の技だけではなく、地域の文化や歴史を経て育まれた釉薬の使用により、他にはない作品として存在します。地域による個性と釉薬の特性を活かす試みは、今後の陶芸界をより豊かにしていくことでしょう。

終わりに、陶芸の釉薬の調合と実践は、単なる技術ではなく、一つの芸術表現として考えることができます。陶芸家たちが日々追求する技術と美しさは、彼らの情熱と地道な努力の結晶です。この分野の進化と発展を見守ることには、大きな魅力があります。釉薬の世界は、形、色、質感という新たな物語の舞台でもあり、私たちに驚きと感動を与えてくれることでしょう。