木彫り作品は、古代から伝わる中国の伝統工芸品の一つであり、その素材選定は作品の美しさや耐久性に大きな影響を与えます。ここでは、木彫り作品の素材として使用される木材の種類やその特性、さらに環境への配慮などについて詳しく探っていきます。

1. 木彫り作品の概要

1.1 木彫り作品の歴史

木彫り技術は中国の工芸の中で非常に重要な位置を占めています。その歴史は数千年前に遡り、初期の文明では生活用具や宗教的な彫刻に木が使用されました。例えば、周代の青銅器の時代には、木製の器具や装飾品も作られており、その後の文化や宗教的儀式において重要な役割を果たしました。唐代や宋代になると、木彫りの技術は更に進化し、社会的地位を反映した豪華な作品が多く作られました。

木彫りはただの装飾品にとどまらず、生活の中で実用的な役割も果たしました。特に、家具や道具の細工には高度な技術が求められ、職人たちの手によって美しい作品が数多く生まれました。明代や清代には、木彫りが一つの芸術として認識され、専門の職人たちが登場するようになりました。

また、木彫りの芸術は地域ごとに特徴があり、例えば、福建省や広東省では特定のスタイルや技法が確立され、各地方の文化や習慣が反映されています。このように、木彫り作品は中国の文化遺産として、長い歴史の中で大きな影響を与えてきました。

1.2 中国の木彫り技術の特性

中国の木彫り技術は、精密さと美しさが求められるものであり、様々な技法が存在します。例えば、「透かし彫り」や「浮き彫り」といった技法は、木材の特性を生かした非常に芸術的な手法です。透かし彫りは、木の中をくり抜いて模様を作り出す技術で、光が透けて見える美しさが特徴です。一方、浮き彫りは、木の表面に絵柄が浮かび上がるように彫られ、立体感を強調します。

さらに、中国の木彫りには深い哲学や思想が込められています。多くの作品には象徴的な意味があり、例えば、龍や鳳凰といった神話上の存在が彫られることが多いです。これらのモチーフは、幸福や繁栄を象徴するものとされ、贈り物や家の装飾として人気があります。

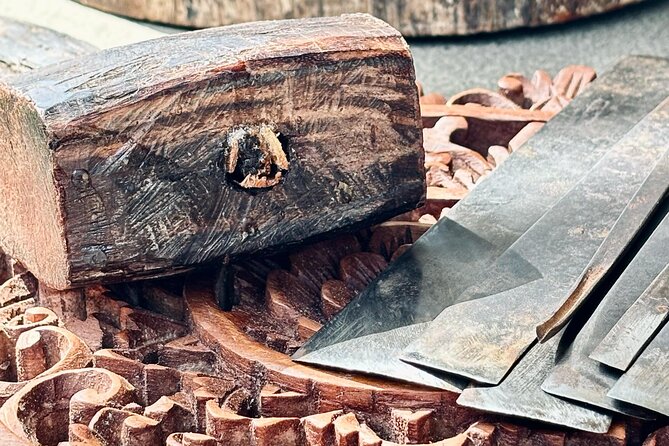

技術的には、木彫りには多くの時間と労力がかかります。職人たちは、材料の選定から始まり、彫刻、研磨、仕上げに至るまで手作業で行います。このような過程を経ることで、完成品は一つ一つが異なる個性を持つものとなります。

2. 木材の種類

2.1 常用される木材の紹介

木彫り作品に使われる木材の種類は多岐に渡りますが、その中でも特に常用されるのが檀木、楠木、松の三種類です。これらの木材は、それぞれに特有の性質を持ち、彫刻に適した特性があります。

2.1.1 檀木(だんき)

檀木は、木彫りに用いられる高級材の一つです。特に香りが高く、木材を切った時に漂う香りは、多くの人々に好まれています。檀木は、非常に密度が高く、耐久性にも優れています。そのため、彫刻の精密さが求められる作品に適しており、彫った部分が長持ちします。しかし、檀木は入手が難しく、高価なため、贅沢品とみなされることが多いです。

また、檀木は加工が難しい反面、その美しい木目や深い色合いは、一度彫られるとその作品に独特の魅力を与えます。特に細かい細工を施すことができるため、高級な飾り物や宗教的な彫刻にしばしば使用されています。

2.1.2 楠木(くすのき)

楠木は、古来より心地よい香りと耐腐性を持つことで知られています。この木材の特徴として、虫や湿気に強いという点がありますので、長年にわたり使用されることが多いです。楠木は柔らかく、彫刻に対する反応が良いため、初心者から熟練の職人まで多くの方々に愛用されています。

加えて、楠木はその色合いも魅力的で、温かみのある茶色が特徴です。そのため、家具や装飾品等の作品に多く用いられ、美しさと実用性を両立させた作品が作られています。

2.1.3 松(まつ)

松は、中国において非常に人気のある木材です。耐久性があり、価格も手頃であるため、広く使用されています。松は柔軟性が高いため、彫刻作業がしやすく、特に大きな作品を作る際に適しています。木目は比較的目立つため、自然な風合いを残したい作品に向いています。

また、松の木材には「松油」と呼ばれる成分が含まれており、抗菌作用も期待できます。これにより、家具や日用品に使われる際にも、その機能性が支持されています。

2.2 各木材の特徴と利点

上記の木材はそれぞれ異なる特徴を持ち、使用される場面も多様です。檀木はその高級感と香りから高級品として扱われる一方で、楠木や松はより実用的な用途に用いられることが多いです。

檀木の特長である耐久性や美しさは、例えば贈り物や祭壇用の彫刻に最適です。特に、個人の贈り物として祭事や結婚式に用いられることが多く、その価値が評価されています。更にその香りが、作品に特別な雰囲気を加えるため、贈る側の気持ちを伝えるのにも最適です。

楠木はその耐腐性と加工のしやすさから、日常家具や生活用品にも多く用いられます。この木材で作られた家具は、使い込むほどに味わいが増すため、年齢を重ねた美しさが楽しめます。また、松材はその手頃さから一般家庭でも広く使われ、手軽に手に入れられる素材として人気があります。

3. 木材の選定基準

3.1 審美性

木彫り作品の素材を選ぶ際、まず考慮すべきはその審美性です。木の色合いや木目、質感は、彫刻の印象に大きく影響を与えます。例えば、檀木の深みのある色合いや美しい木目は高級感を醸し出し、特別なギフトにぴったりです。一方で、楠木や松は、柔らかい自然な雰囲気を引き立て、よりカジュアルな印象を与えます。

具体的には、依頼者の求めるイメージや使う場面によって選ぶ木材が変わってきます。家庭用の飾り物であれば、あまり派手でない木材が好まれるかもしれませんが、贈り物としてなら一際目を引く檀木が選ばれることもあります。

このように、木材の見た目は、作品のテーマや使われる場面に深く関わってきます。審美性を重視することで、その作品が持つ魅力を最大限に引き出すことができるのです。

3.2 耐久性

次に重要なのは、耐久性です。特に彫刻品が長期間使用されることを前提とする場合、使用する木材の耐久性は非常に重要です。檀木や楠木は、その特性から長持ちするため、彫刻作品としては最適な選択肢となります。特に屋外に置かれるものや湿気の多い場所に置かれる場合、耐腐性の高い木材が選ばれるべきです。

耐久性には、木材の密度や木質が影響を与えます。密度が高い木材はその分耐久性も高まり、耐久性の観点から見ると、檀木や楠木が優れた選択肢となります。一方、松は軽量で取り扱いやすいですが、加水分解しやすいという特性があり、傷みやすいため選定基準には注意が必要です。

また、作品の使用目的に合わせた耐久性を考えることも大切です。例えば、屋外に出せる庭の彫刻には、特に耐久性が求められるでしょう。

3.3 加工のしやすさ

最後の選定基準として、加工のしやすさがあります。木彫り作品は完璧な仕上がりが求められるため、選ぶ木材は彫刻しやすいことが重要です。一般に、柔らかい木材は加工がしやすく、初心者でも扱いやすいとされています。例として挙げられるのは、松がその代表です。

それに対して、檀木のような硬い木は、加工に高度な技術が必要とされます。しかし、木彫りの技術を持つ職人にとっては、硬い木材の方が彫った時の美しさが増すため、多くの経験豊かな職人は檀木を選ぶことが多いです。

加えて、木材の選定にあたっては、道具によっても影響を受けます。細かな彫刻には特に精密な道具が必要であり、木材の特性に合わせた適切な道具を準備することも重要な要素となります。

4. 環境への配慮

4.1 持続可能な木材の選択

近年、環境問題への関心が高まる中で、木彫り作品の制作においても持続可能な木材の選択が重視されるようになっています。伐採による森林破壊や生態系への影響が懸念される中、環境に配慮した選定が求められています。具体的には、FSC(Forest Stewardship Council)認証を受けた木材や、再生可能な森林からの木材が推奨されています。

持続可能性を意識した素材選定は、単に環境保護に寄与するだけでなく、消費者の意識にも影響を与えます。環境に優しい製品が支持される今日では、そのような素材を用いた木彫り作品が一層評価されています。

また、持続可能な木材を使用することは、長期的な視点からも重要です。木材が持つ本来の持続可能な特性を生かしつつ、後世に引き継いでいく責任があります。

4.2 環境保護と木彫りの関係

木彫り作品と環境保護は密接に関連しています。木材の生産過程が環境に与える影響を理解し、適切な素材選びを行うことが求められています。例えば、違法伐採や環境を破壊する伐採方法は、持続的な木彫り文化の実現には絶対に避けなければなりません。

環境保護を考える際には、作品のライフサイクル全体を考慮することが重要です。例えば、木材を加工する際には、廃材を利用したり、リサイクル可能な素材を選択することで、無駄を減らすことができます。また、作品を販売する際にも、環境問題に配慮した販売方法を選ぶことで、より多くの人たちに環境問題について考える機会を提供できます。

環境と木彫りの間には相互作用があり、持続可能な制作方法を取り入れることで、作品を通じて環境保護への意識を高めることができるのです。

5. まとめ

5.1 今後の木彫り作品の展望

木彫り作品は今後も中国文化の中で重要な位置を占めると考えられます。伝統的な技術を受け継ぎながらも、現代的なデザインや素材を取り入れることで、若い世代を中心に新たな魅力を発信できるでしょう。特に、デジタル技術の進化により、木彫りのデザインプロセスにも新しい風が吹き込まれています。

さらに、伝統技法と現代アートが融合した作品が増えることで、新たな市場や需要が生まれてきています。例えば、木彫り家具やインテリア品は、現代のライフスタイルに馴染むようデザインされ、より多くの人々に受け入れられるでしょう。

5.2 日本と中国における木彫り文化の比較

日本と中国では、木彫り文化において共通点と相違点があります。両国ともに木材の美しさを維持しつつ、自然素材との共生を重視していますが、そのスタイルや表現方法には違いがあります。中国の木彫りには伝統的な象徴が多く用いられ、宗教的な意味合いを持つことが多いのに対し、日本では「侘び・寂び」の概念が反映されることが多く、より簡素で洗練された美意識が追求されます。

今後、日本と中国の木彫り文化は、相互に影響を与え合いながら、さらなる発展を遂げていくことが期待されます。例えば、共同の展覧会やコラボレーションプロジェクトなどを通じて、両国の技術やデザインが融合することで、新たな木彫り作品が生まれ、それぞれの国の文化がさらに深まるでしょう。

このように、木彫り文化は単なる技術や素材の選定を超え、環境や歴史、文化のコンテクストを考慮することが求められています。「持続可能な美」を追求することで、未来の世代にもその魅力を伝えていくことが重要です。終わりに、木彫り作品を通じて、中国の文化と技術をより多くの人々に広めていくことが、自らの使命でもあると感じています。