風鈴は、中国の伝統文化に深く根付いた大切な工芸品です。風に揺れる音色は穏やかな心を与え、生活に彩りを添えます。しかし、時代の流れとともにその文化も薄れつつあり、保護と伝承活動が求められています。本稿では、風鈴の文化的背景、製作技術、保護活動、そして伝承活動について詳しく探求し、未来への展望を示します。

1. 風鈴の文化的背景

1.1 風鈴の起源と歴史

風鈴の歴史は古代中国にまでさかのぼります。紀元前300年頃、風鈴は祭りや儀式の際に使用され、その音色が神々を引き寄せると信じられていました。特に、屋外の空間で使用されることが多く、風が吹くたびに音が響きわたることで、自然との調和を感じることができました。

風鈴が普及したのは、主に唐代です。この時期、商業が発展し、風鈴は庶民の家庭でも広く使われるようになりました。その音色は人々に安らぎをもたらし、特に夏の暑い日には心を和ませる存在となりました。また、風鈴には「厄除け」や「幸福を招く」という意味が込められており、その存在は家庭の平和を願う象徴ともなっていったのです。

さらに、風鈴は地域や時代によって様々な形や素材で作られるようになりました。陶器や木材、さらには金属製の風鈴も登場し、それぞれ独自の音色やデザインを持つようになります。こうして、風鈴は時代を超えて多様な表現を見せる工芸品となりました。

1.2 各地域における風鈴の特徴

中国各地には、地域ごとに特有の風鈴が存在します。例えば、江南地方では「銅風鈴」が非常に人気です。銅製の風鈴は、特に高く澄んだ音色を持ち、その透明感のある響きは多くの人々を魅了しています。江南の風鈴は、さらに装飾的なデザインが施されることが多く、観賞用としての価値も高いです。

一方、西北地方では「陶器風鈴」が主流です。この地域の風鈴は、温かみのある土の質感を生かしたデザインが特徴的です。素朴でありながらも、地域の文化を反映した模様が施されており、訪れる人々にその土地の独自性を感じさせる要素としての役割を果たしています。

また、内モンゴルの風鈴は、主に馬頭琴や草原といったテーマからインスパイアを受けたデザインになっています。この風鈴は、音色が風に乗って広がり、草原の広がりを感じさせるものとなっているのです。こうした地域ごとの特徴は、中国文化全体の豊かさを映し出しています。

1.3 風鈴が持つ意味と象徴

風鈴は単なる装飾品ではなく、深い意味と象徴を持っています。風鈴の音は「幸運」や「喜び」、「平和」を象徴するとされ、特に新年や祝いの場で使用されることが多いです。また、風鈴の音色は「厄を払い、福を招く」とも言われ、多くの家庭で風鈴を吊るすことが習慣となっています。

音色には、心を落ち着ける効果があるとも言われ、精神的な安定をもたらす役割も果たしています。特に夏の暑い日には、その涼やかな音色が人々の心を和ませ、生活空間を快適にしてくれるでしょう。

さらに、風鈴の製作には、職人たちの思いや願いが込められています。材料選びや製作工程において、職人たちは一つ一つの音色やデザインに心を込め、作り上げています。このように、風鈴は文化的な意義のみならず、職人たちの愛情や情熱を映し出す存在なのです。

2. 風鈴の製作技術

2.1 伝統的な製作方法

風鈴の製作は、長い歴史の中で培われてきた伝統的な技法に基づいています。まず、基本となる素材を選定することから始まります。陶器の場合、良質な土を選び、必要な量を脱水し、混ぜ合わせることが重要です。木製の風鈴であれば、強さと耐久性を考慮した木材を選び、丁寧に加工する必要があります。

製作の過程では、音色の調整が大きなポイントです。風鈴は、吊るした状態で風を受けるため、音が響く位置や大きさを計算しながら、微妙な調整を行うことが求められます。この音響的な特性を考慮した上で、風鈴を作ることが職人の腕の見せ所でもあるのです。

また、風鈴に施される装飾も製作技術の一部です。伝統的な模様やデザインが施され、地域性や文化を反映したアート作品として仕上がります。これにより、見た目だけでなく、音にも個性が表れることになります。

2.2 現代技術との融合

近年では、現代の技術も取り入れて風鈴の製作が行われています。3Dプリンタの登場により、複雑なデザインの風鈴が簡単に作られるようになりました。この技術を利用することで、より多くの人に風鈴の魅力を伝えられるようになっています。

また、新素材の開発も進んでおり、例えば、プラスチックや金属を使用した風鈴は、軽量で持ち運びやすく、耐久性が向上しています。これにより、風鈴を楽しむ層も広がり、若い世代の人々にも受け入れられています。特に都会では、ペットのための風鈴としてデザインされることもあり、生活の一部としての役目を果たしています。

さらに、デジタル音響技術を駆使した風鈴も登場しました。この風鈴は、風の強さや種類によって音色が変わる仕組みを持つため、より新しい体験を提供します。技術と伝統が融合したことで、風鈴の可能性は無限に広がっています。

2.3 職人技の継承

職人技の継承は、風鈴文化を守るためには欠かせない要素です。多くの地域では、若い世代に対して伝統的な製作技術を伝えるための教育プログラムが存在します。学校や工房での実習を通じて、職人たちの技を直接学ぶ機会が与えられています。

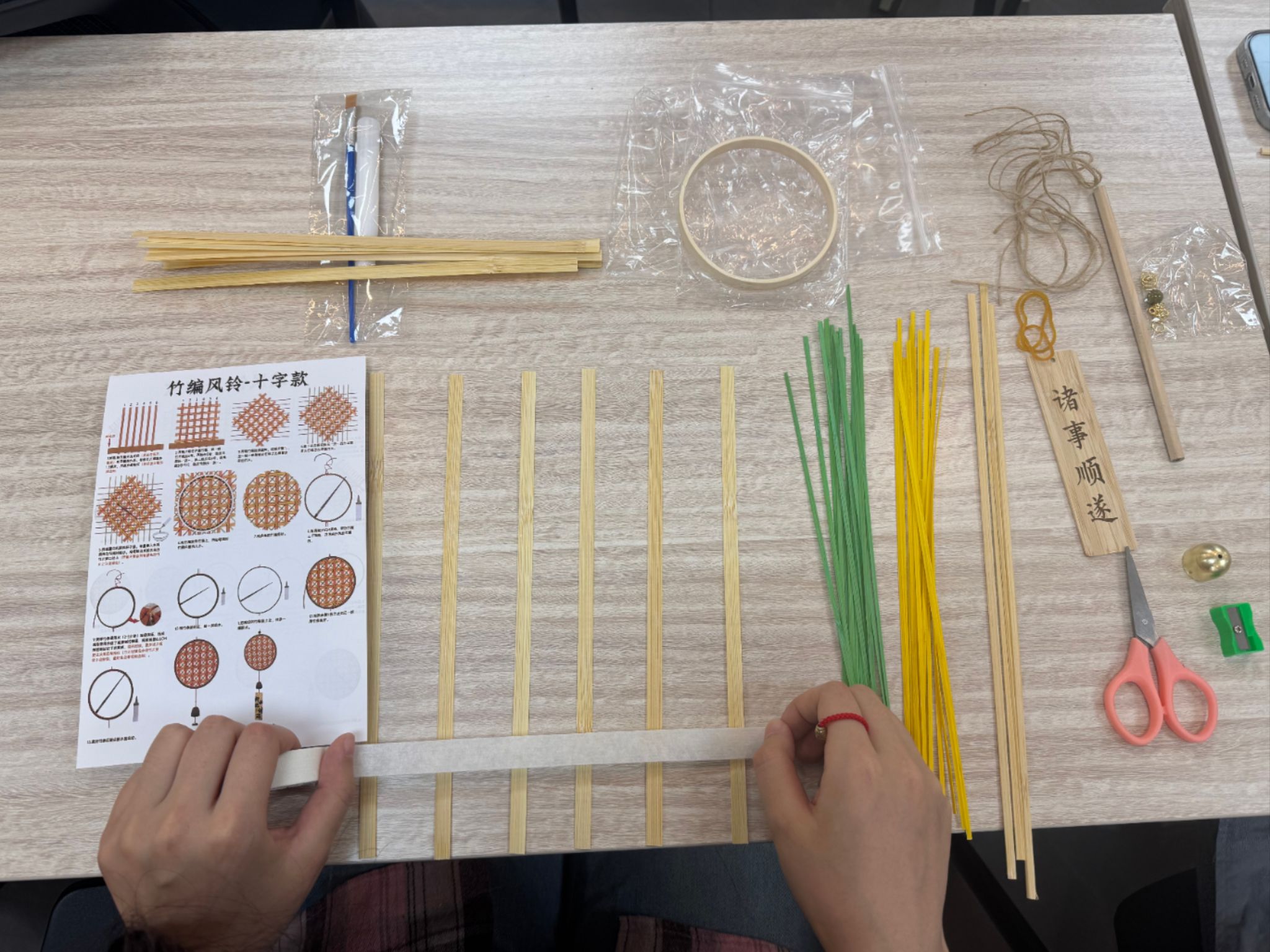

また、地元の職人たちが集まるコミュニティイベントも増えています。こうしたイベントでは、実際に風鈴を作る体験ができるため、参加者は楽しみながら学ぶことができます。特に子どもたちにとって、手を動かして学ぶこのような体験は、物作りの楽しさを知る良い機会となるでしょう。

さらに、職人同士のネットワークも重要な要素です。技術の向上や情報の共有を行いながら、相互に刺激しあうことで、技術を継承し発展させていくことができます。このようにして、風鈴の製作技術は世代を超えて受け継がれるのです。

3. 風鈴の保護活動

3.1 保護活動の重要性

風鈴文化は、長い間にわたって多くの人々の生活に根付いてきましたが、近年ではその継続が危ぶまれています。都市化や近代的な生活様式の変化によって、伝統的な風鈴の需要が減少し、職人の数も減少しています。このため、風鈴文化を次世代に伝えていくための保護活動が不可欠です。

保護活動には、地域の文化を理解し、風鈴の重要性を再認識することが含まれます。地域社会全体で風鈴の価値を認め、その魅力を広く伝える活動を展開することで、多くの人々に風鈴文化への関心を喚起することができます。

さらに、風鈴の保護は環境保護とも密接に関連しています。伝統的な製作に使われる自然素材を大切にし、それを後世に残していくことは、持続可能な文化の形成において非常に重要な側面です。

3.2 風鈴の資源管理

風鈴の製作には、主に自然素材が使用されますが、その資源管理が重要な課題となっています。たとえば、特定の木材や陶土が枯渇することは、風鈴製作に直接的な影響を与えます。そのため、持続可能な方法で資源を管理し、必要な分だけを使うことが求められます。

地域によっては、資源を有効に活用するための取り組みが進められています。例えば、再生可能な素材を使用したり、地元の資源を活かすことで、風鈴製作に関わる環境負荷を減少させる努力が行われています。このような取り組みは、地域の経済を支えるだけでなく、風鈴文化の持続可能性を高めることにも寄与します。

また、風鈴の資源管理には、地元の農家や環境団体との連携が不可欠です。地域全体で協力し、資源を守るための戦略を立てていくことが求められます。風鈴を通じて地域の絆を深め、共に未来へ向けて歩むことが大切です。

3.3 地域社会との連携

風鈴の保護活動において、地域社会との連携は非常に重要です。地域の住民や団体が協力し合い、風鈴文化を支えるためのプロジェクトを立ち上げることで、両者の理解を深めることができます。例えば、地域のお祭りやイベントで風鈴をフィーチャーし、地元の人々にその魅力を再認識させる試みが行われています。

地域の学校と連携して、風鈴作りのワークショップを開くことも効果的です。子どもたちが自分で風鈴を作りながらその文化を学ぶことで、風鈴に対する愛着が芽生えます。このような教育活動を通じて、次世代が風鈴文化を受け継いでいく土台が築かれます。

さらに、地域の文化団体や自治体とも連携し、風鈴に関連するプロモーションを行うことも重要です。風鈴の魅力を広めるためのキャンペーンや展示会を開催することで、観光資源としても活用できます。これにより、地域の活性化にもつながるでしょう。

4. 風鈴の伝承活動

4.1 教育プログラムの紹介

風鈴の伝承活動は、主に教育プログラムを通じて行われています。多くの地域では、学校やコミュニティセンターで風鈴作りの技術を教えるクラスが開かれています。これに参加することで、子どもたちは楽しみながら伝統工芸について学ぶことができます。

プログラムでは、風鈴の歴史や文化についても触れることが重要です。参加者は、風鈴がどのようにして地域に深く根付いているのか、またその意味や価値を理解します。このような学びを通じて、若い世代が自らの文化を大切に思う心を育むことができます。

また、特別な講師を招いてのワークショップも開催されており、実際の職人から技術を学ぶ貴重な機会となります。職人との対話を通じて、一人一人が風鈴に込められた思いや技術を直接感じることができるため、より深い理解を得ることができます。

4.2 ワークショップやイベント

風鈴の魅力を広めるために、多くの地域でワークショップやイベントが開催されています。これらのイベントでは、参加者自らが風鈴を作成する体験を通じて、風鈴の文化を体感します。特に夏祭りや地域のお祭りでは、風鈴作りのブースが設けられることが多く、来場者の人気を集めています。

また、「風鈴祭り」と称されるイベントもあり、地域の特産品や美味しい食べ物とともに風鈴を楽しむことができます。音色の響きわたる空間で、参加者は風鈴の美しさを堪能し、風鈴を巡る会話が広がります。こうしたイベントは、地域の活性化にも寄与し、風鈴文化の認知を高める役割を果たしています。

加えて、オンラインでのワークショップも増えています。自宅にいながら風鈴作りに挑戦できるため、遠くに住む人々にも参加のハードルが下がっています。これにより、風鈴文化をより広い範囲で共有することが可能になります。

4.3 伝承者の育成

次世代へ風鈴文化を伝える上で、伝承者の育成が重要です。地域の職人たちは、自らの技術や知識を後進に伝えることを重視し、多くの時間を新たな世代への指導に費やしています。職人として必要な技能だけでなく、その背景にある文化や歴史を教えることが、風鈴文化の持続に繋がります。

さらに、一部の地域では、やる気のある若者を対象にした特別なインターンシッププログラムが設けられています。これに参加することで、参加者は職人のもとで実際の製作過程を経験し、リアルな技術を体得します。このように、実践的な学びを通じて、自分自身が伝承者となるべく備えることができるのです。

また、地域の職人同士のネットワークを形成することも重要です。情報や技術の共有を行い、お互いの成長を助け合うことで、風鈴文化の発展が促進されます。このようなコミュニティが形成されることで、新しいアイディアや技術の創出が期待されます。

5. 未来への展望

5.1 風鈴文化の国際化

風鈴文化の未来には、国際化の可能性が広がっています。中国国内だけでなく、海外でも風鈴に興味を持つ人々が増えてきました。特に日本や韓国をはじめとしたアジア諸国では、風鈴が親しまれ、多くのアートイベントやマーケットで取り上げられています。これにより、中国の風鈴文化が国際的な舞台での評価を受け、多くの人に知ってもらうチャンスが増えています。

また、海外のデザインコンペティションや展示会に参加することで、中国の風鈴文化をさらにアピールする機会が生まれています。特にデザイン重視の風鈴は、特別なアート作品として受け入れられ、中国の美しさを伝える重要な役割を果たしています。

さらに、国際的な連携も進めるべきです。中国と他国の職人やデザイナーとのコラボレーションを通じて、新たな風鈴の可能性が広がります。このように国境を越えて風鈴文化が交流しあうことで、多様な文化が融合し、豊かな表現が生まれるでしょう。

5.2 新しい市場・需要の開拓

近年では、風鈴の新しい市場が開拓されています。特にインテリアデザインの分野では、風鈴の装飾性が注目され、モダンなデザインの風鈴が人気を集めています。若い世代を中心に、特別なデザインやカスタマイズが可能な風鈴が求められるようになっています。これは新たな顧客層の開拓に繋がるでしょう。

また、風鈴を風水やスピリチュアルなアイテムとして取り入れるトレンドも広がっています。風鈴の音色は「厄除け」や「幸福招来」の効果があるとされ、このような文化的な背景が新しい需要を生んでいます。特にオンライン販売が普及し、全国に製品が届けられることで、風鈴の持つ意味や価値が再認識されています。

さらに、贈り物やお土産としても注目されています。地域の特産品として風鈴を購入する人々が増え、その可愛らしいデザインや音色が贈与する喜びを提供します。このように、風鈴は実用性だけではなく、感情を含んだ価値を持つ商品として認知されつつあります。

5.3 持続可能な風鈴文化の構築

将来的には、持続可能な風鈴文化の構築が目指されています。伝統を守るだけでなく、環境問題や社会問題にも配慮した製作方法が求められています。職人たちは、自然素材の選定や製作プロセスにおいて、持続可能性を常に意識する必要があります。

また、風鈴製作に関連する人々が連携し、より効率的で倫理的な生産方法を考案することが求められています。これにより、環境に優しい風鈴文化を育むとともに、多くの人に愛される存在となるでしょう。

さらに、ビジネス面でも持続可能性が重視され始めています。エコフレンドリーな製品を求める消費者が増え、風鈴の製作においてもそのニーズにこたえる姿勢が重要です。将来的には、持続可能な素材や技術を用いた風鈴が広く受け入れられ、新たな市場が確立されることが期待されます。

まとめ

風鈴は、単なる工芸品以上の意味を持つ文化的な象徴です。その歴史や地域性、製作技術、そして保護活動と伝承活動を通じて、風鈴文化は持続可能な形で次世代へと受け継がれています。国際化や新しい市場の開拓によって、風鈴文化はさらに広がりを見せるでしょう。未来の風鈴文化を守り、育てていくためには、地域社会や職人たちの協力が不可欠です。風鈴の音色がどこまでも響き渡り、人々に幸せを届けることを願ってやみません。