法家の思想は、中国の古代思想の中で非常に重要な位置を占めており、特に春秋戦国時代においてその影響力を強めました。この時期は、中国が多くの戦国に分かれて争っていたため、政治的な安定や社会の秩序を求める声が高まりました。法家は、法律と秩序を重視し、厳格な統治を通じて社会を安定させることを提唱しました。ここでは、法家の基本概念から歴史的背景、その影響や評価までを詳しく紹介していきます。

1. 法家の基本概念

1.1 法家とは

法家は、古代中国の哲学の一派であり、法律を重視する思考スタイルを持っています。その名の通り、「法」を中心に据え、社会の秩序や国家の強化を目指す思想です。法家は、道徳や倫理といった抽象的な価値観よりも、具体的な法律や規則の整備に重きを置いています。このような基盤から、法家は国家運営に対して実用的かつ現実的なアプローチを提唱しました。

法家の思想は、先秦時代に生まれましたが、特に著名な思想家たちによって発展しました。これらの思想家は、法と秩序が人間社会において重要であると考え、法によって人々を制御する必要があると主張しました。そのため、法家は強力な中央集権的な政府を支持し、国家の存続と発展を遂げるための制度を構築しようとしました。

1.2 法と秩序の重要性

法家の核心的な思想は、法と秩序の重要性にあります。法は、社会全体の平和を保つために必要不可欠であり、法律に従わない者には厳しい罰が与えられるべきだとされます。この考え方から、法家は社会における混乱を防ぐために、厳格に法律を適用することが重要だと主張しました。

法家の思想を実践した商鞅は、蛮族が多く存在していた秦国で法を整備し、統治を進めました。彼は「法に従う者は報いを受け、従わない者は罰せられる」とする原則を定め、法治主義を徹底しました。結果的に、商鞅の改革により秦国は強大な国に成長し、後の中国統一への道を開きました。

1.3 法と道徳の違い

法家思想の中では、法律と道徳の区別が重要なテーマです。法家は、道徳的価値観や倫理が社会の基盤であるとは考えず、法律こそが人々の行動を規律し、秩序を保つものであるとしています。道徳はあくまで個人の内面的な問題であり、社会の運営には直接関係しないと見なされていました。

この観点から、法家の思想は、道徳的価値観に依存せずに法律を実行することが重要だと強調します。すなわち、道徳的に優れた人々だけでは社会を維持できず、法律の存在が必須であるという考えです。これにより、法家は一般市民に対しても厳格さをもって法律を適用し、不正を許さない堅実な統治を目指しました。

2. 法家の主要思想家

2.1 韓非子

韓非子は法家の中でも特に影響力のある思想家の一人であり、法家思想を体系化した著作を残しています。彼の「韓非子」という著作は、法治の必要性と国家運営に必要な原則を明確に示しています。韓非子は「人間本性は悪である」とし、人々が自らの利益を追求する限り、秩序は保たれないと考えました。

彼の思想の中で特に重要なのは、名と実の一致を重視する点です。つまり、法律や規則は実際の政策と一致していなければならないという考えです。これにより、政治家や統治者は常に法律に従い、透明性のある政治を実現する必要があります。韓非子の洞察力は、古代中国だけでなく、現代の政治学にも影響を及ぼしています。

2.2 商鞅

商鞅は法家思想の実践者としても知られており、彼の改革は秦国の歴史を大きく変えました。彼は、法家の考えに基づいて法制の整備を行い、厳格な法治主義を導入しました。商鞅が制定した法律は、農業の奨励や商業の保護に力を入れており、実際に秦国を強国へと導いた要因の一つとされています。

また、商鞅は厳罰を思い切って適用することで知られていました。彼の法律に従わない者には厳しい罰が与えられ、秩序を保つためにおおらかな態度は許されませんでした。この厳しさが、結果的には国の安定と発展を促進させることに繋がると考えられていました。

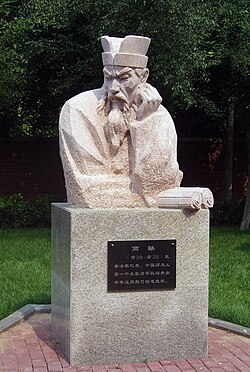

2.3 李斯

李斯は法家の思想を引き継ぎ、秦の初代皇帝である始皇帝に仕えました。彼は法家の基本理念を広め、政治改革を推進しました。李斯は商鞅の法治主義を支持し、法律や政策の整合性を保つための努力を惜しみませんでした。彼の主導の下で、秦国での法治のシステムはさらに強化され、社会の安定が図られました。

さらに、李斯は書法を整備し、経済や文化の発展にも尽力しました。彼の時代には、全国で書き方を統一することが試みられ、これにより国の一体感が促進されました。李斯は法家思想の実践者としてだけでなく、文化人としても重要な役割を果たした人物です。

3. 法家の主要理論

3.1 統治のための法律

法家の理論では、国家の統治には必ず法律が伴うべきであるとされています。法律は明確で一貫している必要があり、全ての市民に平等に適用されることが求められます。法家の支持者たちは、法の不備や不平等が社会の混乱を招くと考え、そのための対策としての法律整備が重要だと主張しました。

中国の秦国は、商鞅や李斯の法家思想を基盤とした強力な法律体系を持っていました。この法律は、農業や商業、軍事などに至るまで多岐にわたる政策を網羅していました。例えば、農業生産を奨励するために、耕作地を増やすことを義務付け、税制も整備されました。このように、法が国家を動かす指針となったのです。

3.2 人性悪説とその影響

法家は「人性悪説」を提唱し、人間は本来的に自分の利益を追求する存在であると考えました。この思想に基づいて、法家は厳罰を適用することが社会の安定につながると信じました。人が利己的な性質を持つため、法律が存在しないと人々は互いに争い、秩序は崩壊するとされます。

この考えは、後の中国の政治体制や理念にも影響を与えました。たとえば、法家の思想は、社会の不正や不平等を防ぐために厳しい法律を必要とするという観点を促進し、結果的に中央集権的な政治体制を支持することになりました。また、西洋の思想家たちにとっても、法家の人性悪説は法治主義や権力の分立論といった議論のなかで重要な要素として取り上げられています。

3.3 厳罰主義の考え方

法家の思想における厳罰主義は、法律を守らない者には妥協せずに罰を与えるという原則に基づいています。この厳格さにより、法律が国民に対して恐れられ、法律遵守の意識が高まると考えられていました。このような厳罰の適用は、実際には社会の安定と発展を促す要因となりました。

秦国の商鞅改革では、厳罰主義が特に色濃く反映されていました。商鞅は、さまざまな法律を制定し、その違反者には激しい罰を与えました。これにより、他の国々に比べて相対的に秩序が保たれ、経済や軍事の発展を実現することができました。

4. 法家の歴史的背景と発展

4.1 春秋戦国時代の中国

春秋戦国時代は、中国の歴史の中で最も混乱した時代の一つであり、多くの国が互いに争っていました。この不安定な環境下で、各国の支配者は権力を強化し、安定した社会を築くために様々な思想を模索しました。法家の思想は、こうした社会状況を反映したものであり、政治の優位性と社会秩序を重視しました。

この時期、各国は多くの戦争を繰り返し、多くの人々が苦しみました。そんな中で、法家の考え方が提唱され、法律を重視する政治が求められました。法家は、実用的なアプローチで国家の統治に挑んだため、多くの支配者に選ばれる存在となりました。

4.2 法家の台頭とその時代の要因

法家思想の台頭は、春秋戦国時代の政治的混乱と密接に関連しています。各国の戦争が続く中、支配者たちは効果的に統治を行うために、厳格な法律と秩序の重要性を理解しました。法家の思想は、このような背景の中で培われ、政治的な体制の核心に位置づけられるようになりました。

特に秦国では、商鞅や李斯などの法家思想の支持者たちが実域的な政策を推進しました。これにより、秦国は他国との戦争の中で勝利するだけでなく、内政においても確固たる法治国家としての地位を確立しました。法家の強硬な施策は、強力な国家を作るための原動力となりました。

4.3 法家の思想の変遷

法家の思想は、時代とともに変化してきました。元々は、厳格な法の適用や厳罰主義を中心に据えたものでしたが、その後の社会や文化の変化に伴い、柔軟な対応が求められるようになりました。特に、中国の封建制度が崩壊し、帝国主義が進むと、法律や規則の運用に対する再検討が行われました。

明や清の時代になると、法家思想はより道徳的な側面を持つようになりました。法律の適用に道徳的な配慮が求められるようになり、法家と儒家思想が相互に影響を与え合う複雑な状況が生まれました。これにより、法律の背後にある人間性や倫理といった視点も重要視される時代に突入したのです。

5. 法家の影響と評価

5.1 中国の政治制度への影響

法家は、中国の政治制度に大きな影響を与えました。特に、秦朝の統治構造は法家の思想を基盤にしており、中央集権的な政府が樹立されました。この時代の法制度は、強力な支配力をもって多数の国民を統治したため、後の朝代にも法家の影響は根付いています。

現代においても法家の思想は政治において実用的な視点を供給するものとして評価されています。一部の政治家は、法家の原則を現代の法制度に応用しようと試みています。たとえば、法律の遵守に厳しく、社会秩序を重んじる政策は、法家思想に通じるものがあります。

5.2 法家思想の現代への影響

現代中国でも、法家の考え方は法治主義や国家の強化において反映されています。特に国家の強権的な統治や法の適用に厳格な姿勢が見られ、法家思想の影響が色濃く残っています。経済活動においても、法規制を通じて国を優先的に強化する方針が採られています。

一方で、法家思想は反面、個人の権利や自由の制約につながるとも批判されています。このため、法家思想の再評価は、現代中国においても論じられており、さらなる研究が求められています。

5.3 法家の思想に対する批判と擁護

法家の思想には批判の声も多くあります。特に「厳罰主義」に対しては、個人の自由や権利を無視した法律運用という点で強い反発を受けています。また、人性悪説に基づく考え方は人間性を過小評価しているとの指摘もあります。これらの批判は、法家思想を全面的に否定するものではなく、より良い社会を築くための議論として受け入れられています。

その一方で、法家は国家の安定と強化を促進するための貴重な思想とも評価されており、道徳に依存しない現実主義的なアプローチは、現代においても重要な示唆を提供しています。法家思想は、適用方法次第で非常に有用なものとされつつ、今後もさまざまな視点から研究されるべきテーマや方法論を提供しているのです。

6. 結論

6.1 法家の思想の意義

法家の思想は、法律と秩序を重視する点で現代においても重要な意義を持っています。この考え方は、特に不安定な社会や混乱した状況において、社会秩序の維持や国家の安定をもたらす基盤となります。法家は、現実的な視点から社会を考え、実用的な解決策を提供するために必要な哲学だといえます。

法治主義という考え方は、法家が最も強調したテーマの一つです。今日の法律や規則の適用の背景には、法家の考え方が根付いていると言えるでしょう。つまり、法の存在が社会と国家の維持に欠かせない要素であることは、法家思想からも学ぶべき重要な点です。

6.2 今後の研究の方向性

今後の研究においては、法家思想の現代的な適用や批判的な視点についての探求が必要でしょう。法家が描いた人間観や倫理観、法律の役割に関する再評価は、現代社会における法治や政策のあり方を考える上でも意義があります。また、儒家や道教など他の思想との対比を通じて、法家の持つ独自の立場をより深く理解することも求められています。

法家の思想は単なる歴史上の概念ではなく、今なお生き続ける教訓や議論の素材です。それゆえ、多くの観点からの研究と考察が求められ、法家思想がどのように現代社会に寄与し得るかを考えることが重要です。これにより、法家の教えが現代人にとっても有益な指針となることが期待されています。