春秋戦国時代は、中国の歴史において非常に特異な時代であり、数百年にわたる戦争や政治的変革が続きました。この時代、さまざまな思想が生まれ、特に兵家と呼ばれる戦略の専門家たちの教えは、今日でも多くの場面で活用されています。兵家の戦略思想は、戦争だけでなく、ビジネスや人間関係、さらには自己啓発の分野でも大きな影響を与えています。本記事では、兵家の基本概念、春秋戦国時代の状況、主要な思想家とその思想、兵法の核心理念、さらに現代への応用について詳しく見ていきます。

1. 兵家の基本概念

1.1 兵家とは何か

兵家とは、戦争や戦略に関する知識を専門的に研究し、それを実践に役立てることを目的とする思想家たちのことを指します。兵家の思想は、単なる戦争の技術に留まらず、軍事的な勝利だけでなく、如何にして平和を維持するかという観点からも評価されています。兵家の基本的な考え方は「戦は最終手段であり、できる限り避けるべきである」というもので、この思想は今日の国際関係やビジネス戦略にも受け継がれています。

兵家の教えには「勝つためには、敵を知り、自らを知ることが不可欠である」という、非常にシンプルだけれども深遠な真理が含まれています。これは、敵の強みや弱みを理解することはもちろん、自分自身の資源や能力を見極めることも重要であるという意味です。このように兵家は、戦争を通じて得た教訓を基にして、より広範囲な観点からの戦略を考える知恵を提供しています。

また、兵家はその思想を体系化することで、戦争の結果を予測し、適切な行動を取るためのフレームワークを構築しました。たとえば、「五事」と呼ばれる戦略的要因—道、天、地、将、法—は、戦局を判断する際の重要な指標となります。これらの要因を駆使することで、兵家は複雑な戦争の局面を理解し、勝利を収めるための分析を行うのです。

1.2 兵家の歴史的背景

兵家の思想は、主に春秋戦国時代に形成されました。これは紀元前770年から紀元前221年までの約550年間で、中国は多くの小国に分かれ、頻繁に戦争が発生していた時代です。この時代、各国は自国の利益を優先し、領土を拡大するために戦争を繰り返しました。このような激しい競争の中で、兵家の教えが重要視されるようになりました。

春秋戦国時代の初期、政治的には周朝が名目的に政権を維持していましたが、実際には各国の貴族たちが権力を握り、争いが絶えませんでした。国と国の間の戦争は日常茶飯事であり、巧妙な戦略や戦術が求められました。ここに出てくるのが、兵家たちの存在です。彼らは戦争の勝敗に大きな影響を与え、その思想は後の世代へと語り継がれることとなります。

兵家の歴史的な背景には、人物の動向も大きな要素として影響を与えました。例えば、各国の君主たちは兵家を招聘して自国の軍事力を強化しようとしたため、兵家の地位は非常に高まりました。このような事例は、兵家の思想がその時代の政治的状況にどのように寄与したかを示しています。 ディナスティックな時代を経て、兵家の教えは次第に実務的な戦略として発展していくのです。

2. 春秋戦国時代の政治状況

2.1 各国の勢力図

春秋戦国時代は、中国をいくつかの主な国家が混在する動乱の時代でした。この時代、魏、趙、燕、韓、楚、秦、魯の七国が主要な勢力を形成し、それぞれが覇を競い合いました。各国は自国の領土を拡張するために、相手国と同盟を結んだり、裏切ったりしながら複雑な同盟関係を築いていました。

特に、戦国時代中期からは、秦がその強大な軍事力を背景に他国を圧倒していきます。この時期の秦の君主は、新しい軍事技術や戦略を導入し、いわゆる『郷土兵』制度を採用することで、優位に立ちました。このような変革に対抗するため、他の国々も独自の戦略を構築する必要がありました。結果として、兵家の思想が一層重要視され、兵法に基づく戦術が実戦に応用されることになります。

また、各国間の競争が激化する中で、人材の確保が戦局を左右する重要な要素となりました。民主的な血族制から、実力主義的な指導者の台頭が見られ、より高度な戦略的思考が求められました。兵家の思想は、こういった政治的背景を基にして、戦争や外交のファイナンスにおける新たな視点を提供しました。

2.2 戦争の頻発とその影響

この時代は戦争の頻発が特徴であり、各国は自国の生存と繁栄を賭けて戦闘を繰り広げました。頻繁に発生する戦争はただの軍事的衝突だけでなく、政治、経済、社会にまで広がる影響を与えました。戦争が続けば続くほど、国家間の関係性や同盟が複雑になり、外交戦略も重要性を増していきました。

また、戦争は単なる勝ち負けにとどまらず、市民生活にも大きな影響を及ぼしました。多くの地域で戦争が続くことで、農業が衰退し、経済にも悪影響を与えました。その結果、各国は戦争を通じて得られる利益だけでなく、国民の生活向上や経済の安定も考慮する必要がありました。このような背景には、兵家の思想が存在し、戦略が実戦に及ぼす波及効果も意識されていたと言えます。

また、戦争によって生まれた英雄や軍事指導者達も、民衆からの支持を集め、政治的影響力を駆使するようになりました。彼らの中には、兵家思想を取り入れて比類のない戦略を打ち立てた人物も多く、こうした成功例が次世代の兵家に影響を与え続けました。そのため、戦争は兵家の思想の発展においても欠かせない要素となりました。

3. 主要な兵家の思想家

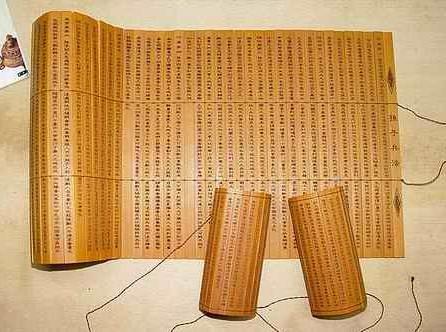

3.1 孫子

兵家の思想の中でも特に有名なのが孫子です。彼の著書『孫子の兵法』は、戦略や戦術に関する古典的な名著として広く知られています。この作品は、戦争に対するアプローチ、準備、タイミング、敵の状況把握の重要性などを明示しており、非常に包括的な内容となっています。

孫子が説いた「戦わずして勝つ」という思想は、ただ単に敵を打ち倒すことだけが目的ではなく、無駄な血を流さずに利益を得ることが重要だという教えです。この考え方は、今日のビジネスや政治の場でも多く取り入れられ、戦う必要がある時とない時を見極める力が求められます。孫子の兵法は、日本の武士道や経営者たちの戦略にも多大な影響を与えています。

孫子は、戦争においては兵士の士気や物資の管理が不可欠であり、指揮官がどのように戦場を判断するかに多くの焦点を当てました。彼にとって、知識と策略に基づく戦争が勝利を収める鍵であり、歴史を通じてその教えは色褪せないものとなっています。

3.2 カルノス

カルノスは、春秋戦国時代の中でもあまり知られない兵家の一人です。しかし、彼の思想は非常に実践的で、戦争だけでなく、さまざまな局面における適応力を重視していました。カルノスは「適応戦略」と呼ばれるアプローチを提唱し、変化する状況に応じて柔軟に戦略を変えることが必要だと訴えました。

彼の教えは特に、状況分析や機会を逃さないことの重要性に焦点を当てています。たとえば、敵が弱っているときに迅速に攻撃を仕掛けることや、逆に自国が不利な状況にあるときに逃げるべきであるという生存本能が重視されたのです。このような施策は、瞬時の判断力と行動力が求められ、軍の士気や指揮官の技量に直接結びついています。

カルノスの影響は、後の世代の兵家や軍事指導者に受け継がれ、状況に適応することがいかに重要であるかという考え方は、現代に至るまで支持されています。特にビジネスやリーダーシップの分野においては、環境の変化に即応する力が求められるため、彼の教えはますます重要視されています。

3.3 李儀

李儀は中国の兵家の中でも独自の視点を持った思想家でした。彼は「計略」を重視し、勝つためには緻密な計画が欠かせないと説きました。李儀の主な著作は現在では失われているものも多いものの、彼の基本的な考え方は「戦闘計画の重要性」に焦点を当てていました。

李儀は、準備段階での計画立案と、それを忠実に実行することが戦争の勝敗を決定づけると考えていました。彼の考え方の中には、軍の配置や兵士の役割分担、情報収集、敵の動向を事前に把握することの重要性が含まれています。これらは現代のプロジェクト管理にも部分的に応用できる内容で、計画を立てる力、その実行力は古代から続く知恵として受け継がれています。

李儀の教えは、特に政情が不安定な国や組織において、適切な戦略を立てるうえで非常に参考になるでしょう。今日では企業や政治の世界で戦略的に計画を立て、それを実行することが求められるため、李儀の考え方が再評価される場面も多く見られます。

4. 兵法の核心思想

4.1 戦略と戦術の違い

兵家の思想において、「戦略」と「戦術」の違いは非常に重要です。戦略とは、戦争全体や大きな戦役の計画を指します。一方で、戦術は戦闘そのものにおける具体的な行動や実行方法に関わります。この違いが理解できると、兵法の各教義もより明確になり、適切に活用することができます。

例えば、孫子の「勝つために戦わない」という理念は、長期的な視点に基づいた戦略的考え方の一例です。戦術的には、具体的な戦闘における兵の配置や動きが重視されるため、戦略の枠を超えて状況の変化に柔軟に対応することが求められます。このため、兵家の教えを実生活やビジネスに応用する際には、どちらの視点も持つことが重要です。

また、戦略と戦術は常に連動しています。戦略があってこそ、効果的な戦術が遂行され、逆もまた然り。戦略と戦術の相互作用を理解することで、時には戦略的に戦わず勝つ方法を選んだり、戦術的に敵の奇襲を防ぐ行動をとることが可能になります。このように、兵家の思想は実践的な知恵と深い洞察に基づいているのです。

4.2 敵を知り、自らを知る重要性

兵法の中でも非常に有名な教えのひとつが「敵を知り、自らを知る」というものです。この教えは、戦争において成功するためには、相手の状況や動機、自国の強みや弱みを理解することが不可欠であるとするものです。この洞察力があれば、戦局を優位に進めることができ、勝利の可能性も高まります。

具体的には、敵の計画や行動を予測する能力が戦闘において機能するということです。兵家は敵を観察し、彼らの弱点を見つけ、自国の戦力を効果的に配置することで、戦局を有利に進めたのです。たとえば、特定の地形を利用して防衛戦を有利に展開したり、敵の動きに合わせて自軍を再配置することで、戦果を上げた歴史的な事例も数多く存在します。

また、自らを知ることは、内面的な強さや精神力の向上にもつながります。自分が何をできるか、何を苦手とするかを理解することで、無理のない戦略を構築することが可能です。このように、「敵を知り、自らを知る」という教えは、戦争だけでなく、ビジネスや個人の成長にとっても重要な指針となっています。

4.3 精妙な指揮の技術

兵家の思想の中で重要なのは、指揮官の能力や役割です。優れた指揮官は、単に命令を出すだけでなく、状況を瞬時に判断し、軍を円滑に運営するための精妙な技術を持っています。彼らは兵士を鼓舞し、戦局を見極める力を必要とするのです。

具体的な指揮官の技術には、情報の分析、部隊の配置、敵の動きに対する反応、そして何より兵士の士気を維持することが含まれます。たとえば、戦場での急な状況変化に対処するためには、迅速かつ冷静な判断が求められ、これが戦局の転機となることもあります。兵家の教えの中には、これらの指揮をうまく行うための多くの戦術が示されており、実に実用的です。

優れた指揮官はまた、戦略的視点を持つことが必要です。彼らは短期的な成果にとらわれず、長期的な戦略を考慮に入れることが大切です。このように、兵家の思想は単なる戦闘を超えた、多様な分野で応用可能な教訓を提供しています。指揮官の役割は、まさに兵法の精神を体現する存在であり、彼らの技術は今日でも高く評価され、学ばれています。

5. 兵家の思想の現代への応用

5.1 ビジネスにおける兵法の応用

兵家の思想は、現代のビジネスシーンでも多くの場面で応用されています。特に、競争が激しい市場環境においては、兵法の教えが戦略的な思考や行動に直結しています。企業は競合他社に対してどのように戦うか、または戦わずに市場をリードするかという選択を行う際に、兵法の原則を採用しています。

たとえば、企業が新製品を投入する際、まずは市場の状況や競争相手の動向を徹底的に分析します。このプロセスにおいて、孫子の「敵を知り、自らを知る」の教えは非常に重要です。バランスの取れた戦略を立てるためには、自社の強みや弱みを理解する必要があります。これによって、競争において優位に立つためのアプローチを策定することができるのです。

また、優れたビジネスリーダーは、瞬時に変化する市場環境に対応する能力も身につけています。これには、カルノスが提唱した「適応戦略」の考え方がフィットします。変化に柔軟に対応できる企業は、競争で生き残りやすいという側面もあり、兵法の教えが現代のビジネスにおいても大きな意味を持っています。

5.2 国際関係における戦略的思考

国際関係においても、兵家の思想は重要な役割を果たしています。特に、外交や安全保障に関する戦略が求められる現代においては、古代の兵法の知恵がますます活用されています。各国間の力関係や安全上の懸念に対処するために、兵家の教訓は多大な影響を与えています。

国際関係における戦略的思考には、敵国の意図や行動を読み解く能力が必要です。真の勝利は、戦争を避け、平和的な方法で互恵関係を築くことにあるため、外交戦略に兵家のシミュレーション能力などが役立つのです。この視点は、現代の国家間の対話や交渉において、意義深いものとなります。

また、国際的な安全保障においても、兵法の考え方は重要です。情勢の変化や紛争の可能性を先読みし、適切な行動をとることが求められます。これにより、無用な戦争を避けるための柔軟な戦略が生まれ、国際関係を安定へ導く基盤となるのです。兵家の思想を生かすことで、より良い外交や政策を議論し、実践することができるでしょう。

5.3 自己啓発と兵法の教え

兵法の教えは、自己啓発の分野でも応用されています。特に、自己管理や目標達成に向けた戦略的思考は、兵家の教義を生活に取り入れることで実現できます。自己啓発の実践には、「自らを知る」ことが基礎として重要です。

たとえば、自身の強みや弱みを理解し、目標を明確に設定することが、自分の成長に繋がります。兵法では、「敵を知る」ことでも同様に、自分自身の内面的な課題を認識することの重要性が説かれています。これによって、自分自身をより深く理解し、効果的な行動をとることができるのです。

また、自分自身に課したルールや戦略を持ち、それを忠実に実行することは、日常生活の中でも意義のあるアプローチです。たとえば、時間管理のスキルや、人間関係の構築において兵法を応用することが可能です。これにより、精神的なストレスを軽減し、人生における成功を引き寄せることが期待できます。

6. まとめと今後の展望

6.1 兵家の思想の意義

兵家の思想は、古代中国における戦略と戦術の形成に寄与しただけでなく、現代においても多くの分野で活かされています。彼らが提唱した原則や教えは、ビジネス、外交、自己啓発など、多岐にわたる場面で適用可能です。特に「敵を知り、自らを知る」という教えは、戦争における勝利を超えて、人生のあらゆる局面においても非常に重要な指針となります。

また、春秋戦国時代に形成された兵家的思考は、現代のリーダーシップや戦略的思考においても重要な教訓を提供しています。企業や国家がそれぞれの競争に生き残り、成功を収めるためには、歴史から学ぶことが必要不可欠です。兵家の思想はそのような教訓の宝庫であり、未来の戦略に対しても非常に重要な影響を与えるものです。

6.2 未来の戦略論への影響

兵家の思想が今後どのように発展し、我々の生活やビジネス、国際関係に影響を与えていくのかは非常に興味深い点です。特に、テクノロジーの進化やグローバル化が進む中で、持続可能な戦略や適応力が求められています。兵法の教えが新たな視点で再評価されることが期待されます。

また、将来の戦略論においては、兵家の思想の要素が統合的に活用されることが重要でしょう。歴史の教訓を基に、状況に応じた戦略の立案がますます求められる時代が来ると考えられます。これにより、兵家の考え方が文化や価値観を越えて、多くの人々にインスピレーションを与えることでしょう。

兵家の思想を学び、理解することは、私たち自身の成長にもつながるのみならず、未来の戦略的な思考の発展に寄与することになるのです。戦争の背景を持つ兵法の教えは、実際には平和を築くための知恵として、今でも重要な意味を持ち続けています。