春秋戦国時代は、中国の歴史の中で最も重要な時期の一つであり、多様な思想が形成され、発展した時でもあります。この時代は、紀元前770年から紀元前221年までの約550年間にわたり、中国が政治的に分裂し、多数の国々が互いに争っていたことが特徴です。この激動の時代は、単に戦争や権力闘争だけでなく、思想的な革新と変革が起こり、後の中国文化や政治制度に大きな影響を与えました。本記事では、春秋戦国の歴史的背景とそれに基づく思想との関連性について、詳細に考察していきます。

1. 春秋戦国時代の概観

1.1 春秋戦国時代の定義

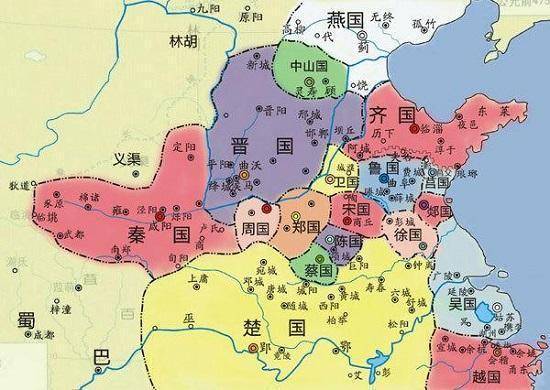

春秋戦国時代は、古代中国の周朝末期から秦の統一までの時期として位置づけられます。この時期は、政治、文化、思想において重要な変化が起こりました。春秋時代(紀元前770年-紀元前476年)と戦国時代(紀元前475年-紀元前221年)の二つに大きく分かれます。春秋時代は主に周王朝の権威が衰退し、諸侯国がそれぞれに権力を争う時代でした。一方、戦国時代では、七つの強国が天下を分け合い、政治的な緊張が一層高まりました。

春秋戦国時代は、特に「百家争鳴」と呼ばれる現象が見られ、様々な思想家たちが自己の理念を広めようとしました。この時期の思想的多様性は、後の中国哲学や政治理論に大きな影響を与え、儒教、道教、法家などの主要な流派が形成される基盤となりました。

1.2 時代背景と重要な出来事

この時代の背景として、第一に周王朝の衰退があります。周王朝の中央集権的な権力が弱まり、各地の諸侯が独立して権力を拡大する状況が生まれました。たとえば、春秋時代初期には、魯、楚、晋などの国が始めて台頭し、周辺小国との連合や侵略を通じて政治的影響力を強めました。この競争は、国家の内部における改革を促進し、新しい政治形態が模索されることとなります。

戦国時代に入ると、これらの国々は次第に力を付け、特に秦、燕、趙、魏、韓、楚、そして新興の斉が争いを繰り広げました。特に秦は統一に向けた動きを加速させ、商鞅の改革に代表されるように、法制度を強化して国力を高めていきました。重要な出来事としては、紀元前356年の商鞅の改革や、紀元前265年の韓の滅亡が挙げられ、これらは国家間の力のバランスを著しく変えました。

1.3 春秋戦国時代の主要な国々

春秋戦国時代には、特に重要な国々がいくつかありました。魯国は、孔子が生まれ育った国であり、儒教の発展に大きく寄与しました。晋国は分裂して魏、韓、趙の三国に分かれ、戦国時代の覇権争いにおいて重要な役割を果たしました。特に、賢者として知られる平原君が魏国を支配し、知恵を持った士族が集まる国として名を馳せました。

また、秦国は商鞅の改革により急速に強国へと成長し、最終的には中国を統一する大国となります。楚国は文化的にも繁栄しており、詩などの文学が発展した一方で、軍事力も強化され、複数の戦争で他国に対抗していきました。こうした国々の相互作用は、春秋戦国時代の思想を育む重要な背景となっていったのです。

2. 春秋の社会・政治背景

2.1 再編成された封建制度

春秋戦国時代は、伝統的な封建制度が大きく変わる時期でした。周王朝の衰退に伴い、封建制に代わってより中央集権的な国家形態が模索されるようになります。この変化は、特に各国の君主が諸侯に対して持つ権力の再定義を必要としました。多くの国では、直接統治を強化し、国民に対する影響力を増すことが求められました。

戦国時代になると、封建制度が崩壊しつつあり、君主はより専門的な官僚システムを持つようになりました。これにより、社会の移動が促進され、労働者階級や士族の地位が変わっていきます。士族は軍事的な能力を持つことで、君主からの重用を受け、新しい社会階層が形成されることに繋がりました。

2.2 各国の権力争いとその影響

権力争いが激化する中で、各国の君主はより多様な政策を取り入れるようになります。特に、合縁連携や条約を結ぶことで、他国との同盟関係を強化し、戦争を有利に進めようとしました。たとえば、燕国と斉国の連合は、秦国に対抗するための重要な戦略として知られています。このように、国際関係が今日目にするような政治の舞台を形成する上で重要な役割を果たしました。

また、権力争いは政治的な変革だけでなく、多くの戦争や抗争を引き起こしました。この時代は、特に戦争の影響が直接国民に波及し、経済や文化にも大きな影響を与えるようになりました。戦争によって陣地を失った国々は、なお一層の改革を進め、ますます厳しい競争に突入していくこととなります。

2.3 社会構造の変化

春秋戦国時代は、社会構造の変化が際立つ時期でもありました。封建制度の崩壊と共に、士族・平民の立場が変動し、農民や商人が台頭するようになりました。特に商人は、経済の発展によって財を築くことが可能となり、次第に社会的プレゼンスを高めていきました。これにより、かつての士族階級とは異なる新しい言説が生まれ、社会の変革が促進されました。

さらに、農業や工業における技術革新も、この時代の社会構造に影響を与えました。特に、鉄器の普及により、農業生産が向上し、結果的に戦争に参加するための兵員調達がしやすくなったことも挙げられます。このように、経済や社会構造の変化は、戦争や政治に教育や思想の視点でも大きな影響を与え亀裂を生じさせました。

3. 思想の多様性

3.1 儒教の形成と発展

春秋戦国時代は、様々な思想が競い合った時期であり、その中でも儒教は特に重要な役割を果たしました。孔子は魯国で生まれ、倫理的価値観を重視した思想を広める活動を行いました。彼の教えは、仁、義、礼、智などの美徳に基づいており、個人と社会との関係を重視しました。例えば、親子の関係に重きを置く「孝」の思想は、中国の家庭観や教育観に深い影響を与えています。

また、儒教の発展は、後の王朝における政治制度や官僚制度にも大きく影響しました。周王朝の封建制度を背景にした儒教の倫理観は、後に儒教が国教となった際に国家の運営において重要視されました。特に、官僚登用試験の基準として儒教の教えが取り入れられたことは、社会全体にわたる倫理の観念を強化する要因となりました。

3.2 道教の影響

道教もまた、この時代において重要な思想の一つです。道教は自然や宇宙の法則を重視し、人間と宇宙との調和を追求する思想です。荘子などの思想家が登場し、自由で自然な生き方を提唱しました。道教は内面的な安定や、個人の精神的な成長を促すものであり、従来の儒教とは異なる独自の世界観を持っています。

道教の慣習や儀式は、後の中国文化においても色濃く残り、人々の日常生活に深く根付くこととなります。また、道教は医学や養生とも密接に結びつき、健康や長寿を追求する思想としても広がりました。特に「道教」の教えは、道徳の面でも、人々に価値観を提供してきたという点でも重要です。

3.3 法家思想の台頭

法家思想は、春秋戦国時代の中で特に重要な発展を見せた思想の一つで、厳格な法律と政治的な権力の強化を強調しました。商鞅や韓非などの法家の思想家たちは、国を効率的に統治するために法を重視し、君主による中央集権的な権力を基盤とする政治体系の構築を目指しました。その結果、法家の思想は特に秦国での政策に大きな影響を与え、国家の統一へと繋がっていくのです。

法家の考え方は、社会の秩序を維持するためには厳しい法律が重要であると訴え、これが他の思想としばしば対立しました。しかしながら、権力維持や政治の安定性を追求する上で不可欠な要素として、多くの国々で受け入れられていきます。これは、法家が追及した「報奨と罰」が社会的な秩序を維持するための重要な手段として広がったことからもわかります。

4. 春秋戦国時代における思想の実践

4.1 各国の君主と思想の関係

春秋戦国時代における各国の君主は、それぞれ異なる思想家から影響を受け、その教えを基に政策を実行することで国を繁栄させようとしました。例えば、斉の王は儒教を重んじ、文治主義を追求しました。その結果、教育や文化が発展し、国を統治するための倫理観が強化されていくこととなります。また、秦の王は法家の考えを採用し、厳格な法律を施行することで国を効率よく統治しました。このように、各国の君主は自身の思想に基づいて政策を策定し、実行していったのです。

その中でも、特に影響力を持った思想家たちがいました。孔子は魯国の文士たちに大きな影響を与え、自身の思想を公共の教育政策に組み込むことに成功しました。また、法家の商鞅は秦国で権力を握り、彼の改革は強力な法体制を生み出し、強国へと変貌させる要因となります。こうした思想の実践は、各国の繁栄に直接的な影響を与えたことは間違いありません。

4.2 思想家たちの活動と影響力

春秋戦国時代には、多くの思想家たちが登場し、彼らの活動は思考や社会構造に多大な影響を与えました。例えば、荘子は自由を重視した道教の思想を広め、「無為自然」という考え方を通じて人々に新たな価値観を提供しました。彼の考え方は、後の中国哲学においても重要なテーマとなり、特に道教や仏教における哲学的基盤を築くことに寄与しました。

また、墨子という思想家は、「兼愛」という概念を提唱し、全ての人々を平等に愛することを訴えました。これにより社会的な倫理観に新たな視点をもたらしました。墨子の思想は、戦国時代の社会的対立を解消するための一つの答えとして、各国の支配者たちにも関心を持たれる存在となっていました。

4.3 哲学と政治の相互作用

春秋戦国時代では、思想と政治が密接に結びついていました。哲学的な理念が政治の実践に影響を与えたり、その逆に政治が思想を形成する要因となったりしました例として、法家の思想が秦国で実際に政策として実行されたことが挙げられます。商鞅の厳格な法律が、国家運営においてどれほど効果的であったかが証明され、小さな国から強国へと成長する原動力となりました。

また、儒教の理念も、官僚制度や社会秩序に多大な影響を与え、特に教育政策に反映されました。儒教が公的な職業教育の基盤となったことで、多くの新しい官僚が誕生し、社会全体の士気を高める一因となりました。これにより、思想と政治、教育、社会が相互作用し、春秋戦国時代は独特の発展を遂げることになります。

5. 春秋の歴史的背景が思想に与えた影響

5.1 社会変革と思想の進化

春秋戦国時代は、社会の変革と思想の進化が相互に影響し合う時期でした。社会構造の変化は多くの人々に新しい価値観をもたらしました。特に、農民の地位向上や商人階級の台頭は、儒教や道教、西洋の思想の流入などと結びつき、新しい社会観を形成する要因となりました。たとえば、商業の発展により人々は土地だけでなく、経済活動にも関与し、自らの価値観や倫理観を模索し始めました。

この社会の変化に応じて、思想家たちは新たな理念を追求することになります。儒教の孔子や道教の老子などの思想家は、時代の流れを受け、伝統的な価値観を取り入れつつも、新しい概念を加えていきました。こうした思想の進化は、春秋戦国時代だけでなく、その後の中国の文化や哲学にも大きな影響を及ぼしました。

5.2 戦争と和平の思想的アプローチ

戦争と和平に関する思想の変化も、この時代において重要なテーマとなりました。権力争いや侵略が一般的な状況であったため、各国の思想家たちは、戦争を避けるためのアプローチを模索しました。例えば、儒教の教えは、倫理的な対立を解消し、社会的な和解を目指すための重要な枠組みを提供しました。

法家の商鞅や荀子のような思想家たちは、戦争を避けるためには、国家が強力な統治力を持つ必要があると主張しました。このことは、国を守り、対外的な争いを防ぐための具体的な政策を伴いました。こうした戦争と和平に関する思想は、歴史的に多様な国家の戦略に影響を与える重要な要素となります。

5.3 現代への影響

春秋戦国時代の思想は、その後の中国の政治や文化においても強い影響を与え続けました。特に、儒教の倫理観は、数千年にわたり中国の社会における道徳的な指針として機能しました。現代中国においても、儒教の教えは家庭や社会において重要な役割を果たし、教育の中でもしばしば取り上げられます。

また、道教や法家の思想は、人々の生活や倫理観にも根付いており、商業活動や政治の運営においても重要な視点を提供し続けています。戦国時代の思想的遺産は、現代の中国社会においても、新たな価値観として生き残り、それが国の運営や市民生活に反映されています。このように、春秋戦国時代の思想は、時代を越えて現在の私たちにも影響を与えているのです。

6. 結論: 春秋戦国時代の思想の持つ意義

6.1 歴史的背景と思想の相互作用の総括

春秋戦国時代は、歴史的背景と思想が複雑に絡み合った時代であったことが明らかにされました。社会構造の変化、権力の再編成、思想の革新が相互に作用し、新しい倫理観や政治理念が形成されていく過程は、今日の中国文化や政治だけでなく、世界の思想にも大きな影響を与えています。

儒教、道教、法家などの思想の台頭は、単なる哲学的探求に収まらず、実際の政治や社会に根付いた実践の中で進化していったことが重要なポイントです。これにより、カオスとも言える戦国時代を乗り越えるための具体的な指針が生まれると共に、新たな価値観として後世に受け継がれていくことになります。

6.2 現代における示唆

現代においても、春秋戦国時代の思想は多くの示唆を与えています。特に、さまざまな価値観が共存する今の社会において、異なる思想が相互に作用し合う重要性が再認識されています。現代社会においても、個々の倫理観が社会全体に影響を与え、公共政策や教育方針における価値判断に反映されることでしょう。

また、個人の自由や権利を重視する考え方が広がる中で、道教や法家の理念が、意義深い存在となる可能性があります。歴史から学ぶべき教訓は多いとされており、春秋戦国時代の思想が現代においても生き続けていることは、大きな意味を持つと言えるでしょう。

6.3 今後の研究の展望

今後の研究においては、春秋戦国時代の思想とその影響について、さらに深く掘り下げられることが期待されます。特に、儒教と道教、法家の思想の相互作用や、それぞれの流派がどのように変化していったのかといったテーマは、新たな発見をもたらす可能性があります。また、現代社会におけるこれらの思想の再評価や実践的な応用についても、多くの議論が交わされることが予想されます。

さらに、他文化との比較研究や国際的な視点を取り入れた考察も重要です。春秋戦国時代の思想が、他国の政治や哲学とどのように絡み合っていったのか、さらにはその影響が現代においてどのように現れているのか、広範な視点から、引き続き探求していくことが求められます。

以上のように、春秋戦国時代は、単なる歴史の一局面ではなく、思想の進化がいかにして社会や文化を形成していったかを考える上で、非常に魅力的なテーマであると言えるでしょう。