清の繁栄の背景と歴史的コンテキスト

清朝(1644年–1912年)は、中国の歴史において最も重要な時代の一つであり、特にその繁栄は多くの側面から理解されるべきです。清朝の成立は満州人が明朝を滅ぼしたことから始まり、その後の中国を大きく変えることになりました。清の時代には、経済や文化が高度に発展し、また西洋との接触を通じて、新しい技術や思想が中国に導入されました。しかし、繁栄を享受した一方で、内外の問題が積み重なり、最終的には清朝の崩壊へとつながっていくことになります。ここでは、清の繁栄の背景とその歴史的コンテキストについて詳細に考察します。

1. 清朝の成立と初期の発展

1.1 満州人の興起と明朝の滅亡

清朝成立の根底には、満州人(女真族)の世界における興起がありました。女真族は元々東北地方に住む遊牧民族であり、明朝の統治下に苦しんでいました。しかし、満州のリーダーであるヌルハチは、明朝に対抗するために強力な統一国家を築きました。彼は親族や部族を団結させ、軍事力を強化し、自らを皇帝として位置づけました。これは内部の結束を高め、明朝に対する反抗の火種となりました。

明朝の滅亡は、オランダやイギリスからの外圧も影響しましたが、最も大きな要因は内部の腐敗と農民反乱です。特に李自成の乱(1644年)では、多くの地方が混乱し、明朝の権威が揺らぎました。そして、ヌルハチの息子ホンタイジが明朝の崩壊をチャンスと捉え、1636年に清朝を成立させ、中国本土への侵攻を開始しました。

1.2 ホンワン帝の統治と政策

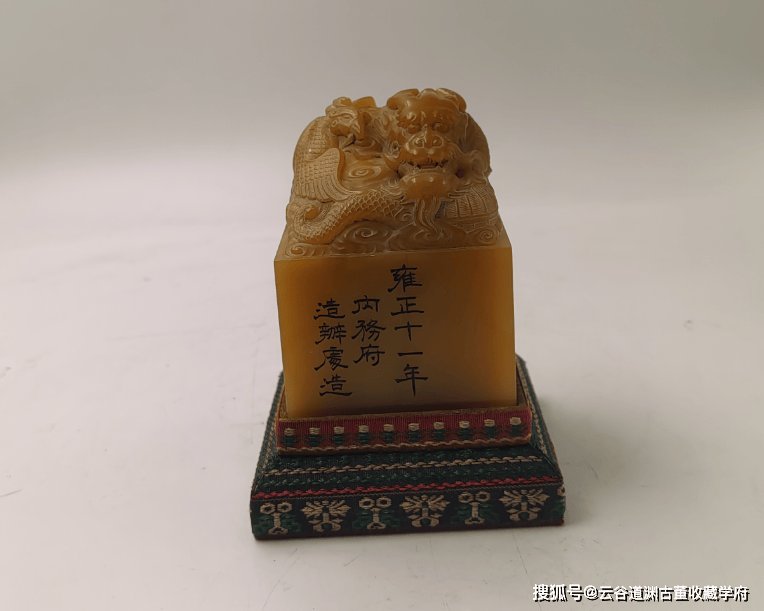

ホンタイジは清朝の最初の皇帝として、国内の安定を図るためにさまざまな政策を実施しました。彼は「八旗制度」を整備し、軍事と行政の両方を一元化することで、効率的な統治を目指しました。この制度は、清朝の実質的な支柱となり、軍事的な優位も確保しました。また、彼は漢族との融和を図り、煮詰まった民族間の対立を和らげる政策を取りました。

さらに、ホンタイジは経済発展にも注力しました。彼は国内の農業を促進し、特に米作や綿花栽培を奨励しました。農業の発展は、商業の拡大にも寄与し、都市部での市場も活況を呈しました。こうした経済基盤の上に清朝は、徐々にその領土を拡大していったのです。

1.3 地域の統一と中央集権の強化

清朝の成立後、地方の統一と中央集権の強化が進められました。特に、康熙帝(1661年–1722年)の治世はこのプロセスを加速させました。康熙帝は幼少期から賢明な統治を行い、多くの改革を実施しました。彼は地方の豪族や領主をコントロールし、中央政府の権限を強化しました。また、彼は数回の南方遠征を行い、広州や福建省への進出を果たし、中国全土を一つの国家としてまとめ上げました。

彼の治世の中で、明朝の制度を基にした新たな法制度も整えられ、法治国家としての基盤を確立しました。これにより、地方の治安が改善され、経済も安定して成長し、清朝の繁栄を支える重要な要素となりました。

2. 経済の発展と社会構造

2.1 農業と商業の繁栄

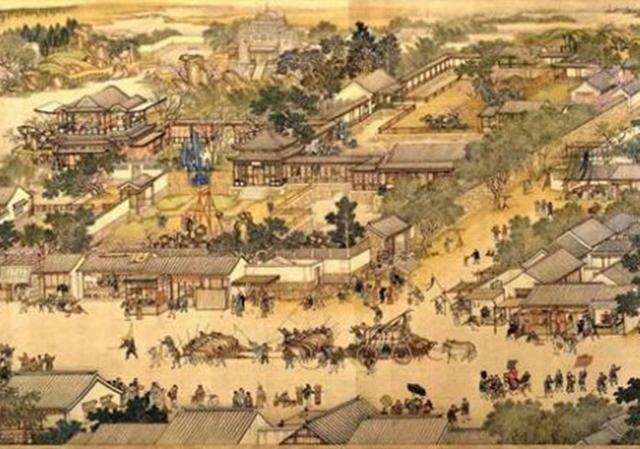

清朝の経済是正は特に農業から始まりました。清の治世下において、農業は想像以上に発展しました。米や小麦、コーヒー、陶器など、多様な農作物の栽培が進み、技術革新が農作業に取り入れられました。優れた水利技術や灌漑システムの導入により、収穫量は飛躍的に向上しました。これにより、安定した食糧供給が確保され、都市部の人口増加を支えました。

また、清朝時代には「大商人」と呼ばれる商人階級の台頭もありました。特に福建省や広東省など、貿易が盛んな地域では、多くの商業活動が行われ、全国的に市場が拡大しました。商人たちは、豪華な衣服や調味料、工芸品などを交換し、国中に富を広める役割を果たしました。ただの貨幣交換を超え、商業は文化の交流の場ともなりました。

2.2 手工業と貿易の拡大

手工業もまた清の繁栄を支えた重要な要素でした。工房は各地に立ち上がり、陶磁器や織物、金属製品などの品質が向上しました。特に、景徳鎮(けいとくちん)の陶磁器は世界的に有名で、高品質の商品が外国に輸出され、清の国勢を高めました。手工業の進化は、労働者たちの生活水準を向上させるとともに、地域経済に大きな影響を与えました。

清朝の時代、貿易も大規模に展開されました。特に、明の時代から続くシルクロードを通じ、さまざまな物品が取引されるようになりました。これにより中国の名産品は世界中に知られることとなり、外国からの労働力や技術も流入しました。貿易の拡大は、国際的な視野を育む要因ともなり、他国との文化的交流を促進しました。

2.3 社会階層と文化の交流

清朝の時代には、従来の社会階層が再編成されました。特に、商人層の台頭によって、士族と呼ばれる貴族階級の影響力が変わりました。商人たちは経済的な成功を収め、有力な家族を形成し、地域社会の中心的存在となりました。一方、農民層は経済的な安定を享受し、社会全体としてバランスのとれた成長が実現しました。

さらに、文化の交流も盛んに行われました。清朝は多民族が共存する地域であるため、漢族だけでなく、満州族やモンゴル族などが共に生活し、互いの文化を尊重し合いました。清朝政府も、各民族の文化を保護する政策をとり、多様な文化が共存する社会が築かれました。これにより、文学や芸術、宗教に関する新しいアイデアが形成され、清代特有の文化が育まれる過程となりました。

3. 文化の栄華

3.1 清代文学と芸術の発展

清朝の時代は、文学や芸術が最も盛んに発展した時代の一つでもあります。特に、古典文学や小説の発展が著しいものでした。代表的な作品としては、「紅楼夢」(こうろうむ)や「西遊記」(せいゆうき)などが挙げられます。「紅楼夢」は、その緻密なキャラクター描写と美しい文体により、後の文学作品に大きな影響を与えました。また、西遊記は当時の宗教的側面と冒険が交わり、広く親しまれました。

また、清代の芸術では、中国画が特に発展しました。清の時代に活躍した画家たちは、写実主義的なアプローチを取り入れながら、自然や人々を描写しました。例えば、任頤や八大山人の作品は、風景の美しさや人間の感情を余すところなく表現し、当時の人々に感動を与えました。さらに、書道や工芸品も高い評価を受け、中国の文化的アイデンティティを形作る重要な要素となったのです。

3.2 科挙制度と知識人の役割

清朝では科挙制度が引き続き実施され、知識人の役割が非常に重要でした。この制度は、士族や裕福な商人の子供だけではなく、農民の子供も学問を通じて出世するチャンスを与えるものでした。優れた学識と才能を持った者が官僚として登用される仕組みは、社会の流動性を高め、文化的な発展を促進しました。

知識人たちは儒教の影響下で、多くの著作や詩を生み出しました。清朝の知識人たちは、社会問題に対する洞察を得るため、さまざまな書物を研究しました。このような知識人の存在は、社会が変革を求める際に重要な役割を果たしました。また、彼らは教育の普及にも貢献し、一般市民の教養向上を図るために努めました。

3.3 多民族共存と文化交融

清朝は、多民族が共存する国家でした。漢民族、満州族、モンゴル族、回族などが共に生活し、それぞれの文化が交じり合うことで、独自の文化が形成されました。特に、満州族の伝統と漢文化の融合は、その後の中国社会においても重要な役割を果たします。武道や音楽、美術など、さまざまな分野での文化交流は、相互理解や尊重の感覚を育む要因となりました。

清朝では、各民族間の祭りや行事が盛んに行われ、民族文化の多様性がさらに強調されました。例えば、満州族の「冬至祭り」や漢族の「端午の節」などが共存し、互いの伝統を尊重しながら祝う文化が根付きました。このような共存は、清朝における寛容さや理解の象徴ともなり、各民族が互いに協力しながら国家繁栄を目指す過程を形成していました。

4. 外交と西洋との接触

4.1 初期の外交関係の確立

清朝の時代には、外国との外交関係も徐々に確立されていきました。特に、オランダやポルトガル、イギリスなどの国々との貿易関係が発展し、日本を含む周辺諸国との接触も活発化しました。特にオランダは、清朝の貿易パートナーとして重要な役割を果たしました。オランダ商人は、対清貿易の窓口である広東などの港で活発に商売を行い、高品質な中国製品をヨーロッパに持ち帰る一方で、西洋の技術や商品も持ち込みました。

また、初期の外交関係を通じて、清朝は西洋の技術や知識に触れ、一定の影響を受けるようになりました。例えば、明末から清初にかけて、西洋の自然科学や医学が徐々に中国に伝わり、伝統的な中医学との融合が試みられました。この過程で新しい医療技術の導入や、農業技術の改善が促進され、経済発展に寄与しました。

4.2 自然科学と技術の導入

清朝の外交関係が発展する中で、西洋からの自然科学や技術の導入が進みました。特に、19世紀になると、外国からの学者たちや技術者が中国に招かれ、さまざまな分野での交流が行われました。例えば、ドイツ人宣教師やフランス人技術者は、中国の科学・技術の発展に寄与し、橋や道路などのインフラ整備が進められました。

また、清朝では天文学や地理学も注目され、外国の知識を取り入れることで、精密な天文観測が行われました。これにより、清朝は科学的理解を深め、さらなる技術革新が促進される結果となりました。西洋の影響を受けながら、中国独自の文化と技術が交わることで、新たな発展の兆しが見えた時期でもありました。

4.3 西洋列強の影響と反発

しかしながら、清朝の繁栄と外交関係の発展は、同時に西洋列強による圧力の増加を引き起こしました。西洋列強は貿易の拡大を求め、一方的な要求を突き付けることが多く、これに対する反発が生まれました。特に、アヘン戦争(1840年–1842年)は、英国によるアヘンの密輸問題が発端となり、清朝の主権が侵害される結果となりました。

この戦争により、不平等な条約が結ばれ、清朝は領土や権益を失うこととなりました。こうした外的圧力は、清朝内部に不安定要因を生じさせ、国民の不満も高まる一因となりました。西洋列強に対する認識は徐々に変わっていき、当時の知識人や体制内でも、改革や鎖国の選択が議論されるようになったのです。

5. 繁栄の終焉とその教訓

5.1 内部の問題と外部の圧力

清朝の繁栄は長く続きましたが、その華やかな時代の背後には、内部の問題が少しずつ蓄積されていました。特に、農業に依存する経済体制が問題となり、自然災害や数度の大飢饉が発生するたびに、農民の生活は困窮し、反乱を引き起こしました。その最も顕著な例が、太平天国の乱(1850年–1864年)です。これは反政府組織が清朝に対抗するまさに市民蜂起であり、数千万人の命が失われる悲劇につながりました。

一方で、西洋からの圧力や侵略も清朝を苦しめました。アヘン戦争の後、清朝は不平等条約に縛られ、国家としての主権が急速に弱体化しました。外国勢力の影響力が拡大する中、国民の意識も変わり、改革を求める声が高まっていきました。

5.2 清朝の崩壊への道筋

清朝が抱える内部問題と外部圧力は、次第に崩壊の道筋を描くことになります。清政府は、各地で起こる反乱や不満に対して手をこまねいてしまい、迅速な対策を講じることができませんでした。このため、反乱が鎮圧されることなく広がり、国全体が混乱に陥りました。太平天国の乱だけでなく、義和団の乱(1900年)も清朝をさらに窮地に追いやる要因となりました。

最後には、1911年の辛亥革命(しんがいかくめい)が起こり、清朝の支配が終了しました。革命の背景には、社会の変革や西洋の影響が強くあると言われています。この結果、1912年に中華民国が成立し、清朝は正式に滅亡しました。このように、清朝の崩壊は長きにわたる問題の積み重ねによってもたらされたものでした。

5.3 歴史的教訓と現代への影響

清朝の繁栄とその後の崩壊の物語から得られる教訓は、多くの現代社会に共通する問題を反映しています。特に、権力の集中や腐敗、外部からの圧力に対する脆弱性などは、注意すべき重要なポイントです。中国の歴史は、どの時代にも見逃せない教訓を提供しており、現代の政治や社会においても、同様の問題が浮き彫りになっています。

また、清朝の繁栄期における文化や経済の成果は、現代の中国においても重要な基盤となっています。伝統的な文化や文学、芸術の価値観は、今なお受け継がれ、新しい形で発展し続けています。この歴史的背景を理解することは、現代中国をより深く理解するために不可欠です。

終わりに

清朝の歴史は、繁栄と崩壊が交錯する大きな物語です。多様な文化が共存し、経済が発展した一方で、内部の問題や外部からの圧力が次第にその土台を揺らしていきました。この過程を理解することは、単なる歴史の学びではなく、現代社会への教訓としても非常に重要です。中国の繁栄の歴史を知ることで、我々は過去の教訓をもとに未来を築いていく道を模索していくことができるのです。