中国の歴史の重要な一幕である国共内戦は、中国の将来を大きく左右した出来事として知られています。この内戦は、国民党と共産党という二つの主要勢力の対立を背景に展開され、その結果として中華人民共和国の成立がもたらされました。本記事では、国共内戦の経過とその結果について詳しく解説します。

1. 国共内戦の背景

1.1 清朝末期の中国と革命運動

19世紀の末、清朝は内外からの圧力にさらされ、衰退の一途をたどっていました。この時期、多くの中国人は明の時代の栄光を思い出しつつ、民族の復興を夢見てさまざまな革命運動を展開しました。特に、孫文が提唱した三民主義は、西洋の産業革命に触発されたもので、民主主義と国民運動の重要性を訴えました。この動きは、中国の近代化の基礎を築くこととなりました。

また、清朝末期には外国の侵略も深刻な問題となり、アヘン戦争や義和団事件など、中国の独立や自主性を脅かす出来事が続きました。这些遭遇对于中国民众日渐无法忍受的清朝统治与外国势力的干预产生了深刻的抵抗情绪。

1.2 国民党と共産党の設立経緯

国民党は1912年、孫文によって設立され、急速に政治的影響力を獲得しました。国民党は当初、民族独立と政治改革を掲げ、清朝を倒すための重要な役割を果たしました。一方、共産党は1921年に成立し、マルクス主義を基盤にした理念を持っていました。初期の共産党は、都市部の労働者や農民を基盤とし、社会的な不平等や貧困を解消することを目指していました。

しかし、国民党と共産党の関係は初めは良好でしたが、次第に対立が深まりました。国民党は共産党を勢力として認めず、共産党に対する敵意を強めていきます。この時点で、両党の協力は瓦解し、近い将来の対立を予感させるものとなりました。

1.3 外部勢力の影響

国共内戦は、中国国内での対立だけでなく、外部勢力の影響も大きな要因となっていました。特に、日本の侵略が国民党と共産党の両者に対して与えた影響は計り知れません。日本は1930年代に中国に侵攻し、多くの地域を占領しました。この侵略に対して、中国の国民は一つの民族として団結する必要性を感じ、国共合作が成立しました。

さらに、ソビエト連邦は共産党に対する軍事的支援を行い、西洋諸国は国民党を支持しました。このように外部勢力が中国の内戦に干渉することで、国共内戦は単なる内部の争いではなく、国際的な視点からも重要な問題となりました。

2. 国共内戦の始まり

2.1 第一次国共合作の崩壊

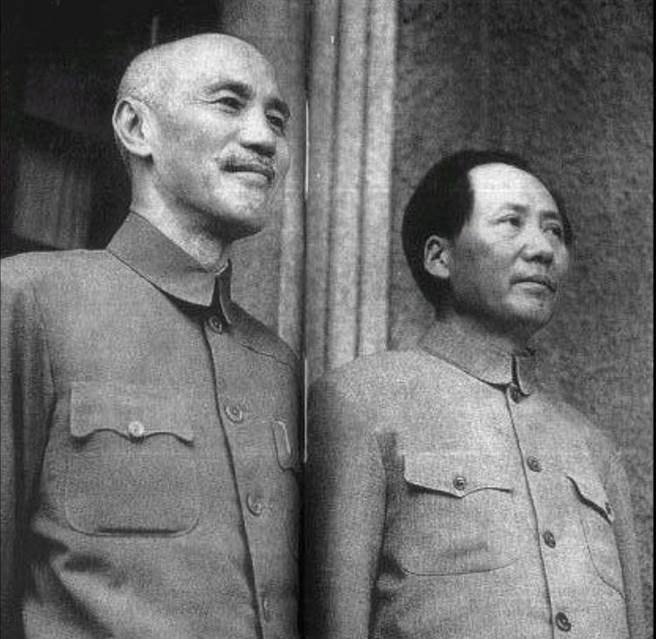

国共内戦の前段階として、第一次国共合作と呼ばれる協力体制がありました。この協力は、外部からの侵略に立ち向かうためのもので、共産党と国民党は共同で日本に対抗しました。しかし、この協力体制は長続きしませんでした。1927年、両者の対立が明らかになり、国民党の指導者である蒋介石が共産党一掃を図ったことが決定打となりました。

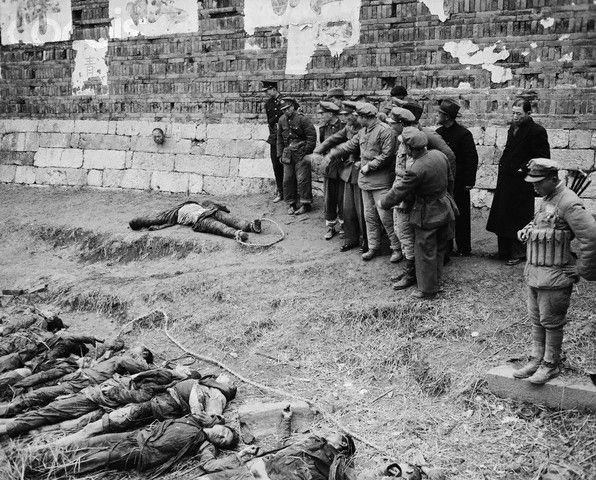

この崩壊により、国共間の緊張は高まり、内戦の火蓋が切られることとなりました。国民党が共産党員を弾圧する姿は、多くの人々に恐怖を与え、共産党は地下に潜り、ゲリラ戦術を採用することになります。

2.2 1927年の上海クーデター

1927年の上海クーデターは、国共内戦の重要な転機であり、国民党が共産党を弾圧する象徴的な事件です。蒋介石は上海の労働者や知識人に対して大規模な攻撃を行い、多くの共産党員とその支持者が殺されました。この暴力的な弾圧により、多くの知識人や労働者たちが国民党から離れ、共産党の支持基盤が広がる結果となりました。

その後、共産党はその影響を受けて地下に潜ることになり、さまざまな組織や活動を通じて抵抗を続けました。これにより、共産党は訓練を受けた戦士たちを結集し、国民党に対抗する準備を整えていきました。

2.3 戦争初期の戦略と戦闘

内戦の初期段階では、国民党は近代的な武器と軍隊を有していましたが、共産党はゲリラ戦を主軸とする戦略を採用しました。このため、初期の戦闘では国民党が優位に立ちましたが、共産党は地元の農民たちの支持を得ることに成功しました。農民出身の多くの指導者が共産党に参加し、農村における支持基盤を築いていきました。

また、戦局は日本の侵略の影響を受けることになります。国民党は日本に対抗するため自らの戦力を削る必要があり、共産党との協力を余儀なくされました。このように、国共内戦は単独の争いではなく、周囲の情勢にも影響を受けながら展開されていくことになります。

3. 戦局の推移

3.1 日本の侵略と国共の協力

1931年の満州事変をきっかけに日本の侵略が始まり、国民党と共産党は一時的に協力し合うことになりました。この国共合作は、両者が共通の敵である日本に対抗するための戦略でした。しかし、この協力関係は長く続きませんでした。日本が中国全土を侵略するにつれて、両者の間には信頼が薄れ、再び対立が深まります。

この抗日戦争において、共産党は民衆の支持を受けながら、抗日パルチザンとして活動を続けました。共産党が地方での支配を強化する中で、農民の生活を改善する政策を打ち出し、支持基盤を確立していきました。これにより、共産党は戦争を通じてその影響力を増していくことになります。

3.2 抗日戦争と内戦の休戦

抗日戦争の真っ只中、国共両党は一時的な休戦に入り、共に日本に立ち向かいました。この時期、共産党は抗日戦での成功を収め、その存在感を高めることに成功しました。国民党は国際的な支援を受けて日本に対抗していましたが、内部の腐敗や統治力の弱体化が影を落としていました。

一方、共産党は農村を中心に訓練を受けた兵士を送出し、地域の指導者たちとの協力を強化していきました。この時期、共産党のイメージは良化し、多くの地域で支持を集めることになります。

3.3 戦後の再開と決戦準備

日本が敗戦した後、国共内戦は再び激化しました。国民党は戦後復興を進める一方、共産党は戦争中に得た支持を背景に攻勢に出ます。特に、共産党は農村での改革を進め、農民の支持を確保することに成功しました。

また、戦後の国際情勢も国共内戦に影響を与えました。アメリカは国民党を支持し、ソ連は共産党を支援しました。このように、国際的な対立構造が中国の内戦にも反映され、日本の敗戦を契機に戦局が大きく変化することになります。

4. 国共内戦の主要な戦闘

4.1 長沙戦と徐州戦

国共内戦における主要な戦闘の一つは、長沙戦でした。これは1939年から1940年にかけて行われた戦闘で、国民党と共産党の双方にとって重要な局面となりました。共産党は長沙を攻略するために強力な連携を模索し、村々での支援を集めましたが、国民党もまた精力的に防衛に努めました。

徐州戦もまた、戦局の重要な転換点でした。この戦闘では共産党が劣勢に立たされ、国民党の優位な戦力に苦しむことになります。特に徐州には重要な戦略資源が集中しており、その争奪戦は熾烈を極めました。

4.2 解放戦争と人民解放軍の台頭

戦局が進むにつれ、共産党は人民解放軍を創設し、本格的な軍事行動を開始しました。この軍隊は、政治的信念を持った兵士たちで構成され、地域の農民からの支持を受けつつ迅速に戦略を展開しました。人民解放軍はゲリラ戦術と大規模な戦闘を組み合わせ、国民党軍に対抗する姿勢を強めました。

国民党軍に対抗するため、共産党は革新的な戦術を取り入れ、物資の確保や偵察活動を強化しました。このような動きにより、共産党は戦局を自ら有利な方向へと変えていくことに成功しました。

4.3 主要戦略と戦術の変化

戦闘が進行するにつれ、国民党と共産党両者の戦略は大きく変わっていきました。特に国民党は、兵力の不足や内部の腐敗が影を落とす中で、守りの戦略を強化せざるを得なくなりました。その一方で、共産党は攻勢に転じ、多くの都市を占領したり、国民党の拠点に対して攻撃を仕掛けることになります。

共産党の成功は、彼らの兵士が純粋な理念で結束していたことにも起因しています。彼らは国家の再建と貧困の解消を目指し、田畑での活動や地域社会との関係を深めました。これにより、農民からの支持を一層強化し、戦闘において勝利を収めることになります。

5. 結果と影響

5.1 中華人民共和国の成立

1949年、国共内戦はついに共産党の勝利に終わり、中華人民共和国が成立しました。この新しい政権は共産党によって樹立され、国民はこの変革を歓迎しました。共産党は「人民のための政府」として、農民や労働者の生活を向上させるための政策を次々に実施していきました。

中華人民共和国の成立は、アジア全体に影響を与え、他国の共産主義運動に刺激を与える結果となりました。また、国際的にはソ連との関係が強化され、中国は冷戦時代の共産主義陣営の重要な一員としての地位を確立することになります。

5.2 Taiwan問題の顕在化

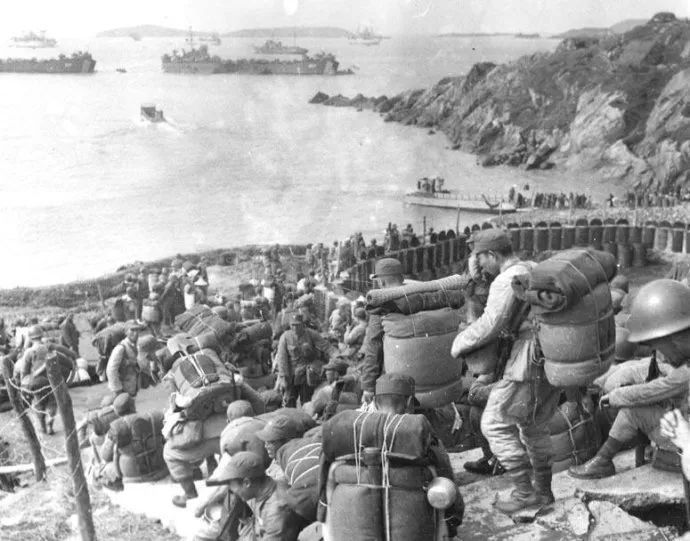

国共内戦の余波として、台湾問題が顕在化しました。国民党は敗北後、台湾に撤退し、そこに独自の政権を樹立しました。この台湾の政治状況は、中国本土との関係に深刻な影響を及ぼし、台湾独自のアイデンティティや国際的な地位を巡る複雑な問題を抱えることになります。

この台湾の状況は、その後の数十年間にわたって中国本土との緊張関係を生む要因となり、国際政治の舞台でも重要な問題として浮上してきました。台湾の状況は、多くの国にとっても外交政策に影響を与える深刻な課題となりました。

5.3 国共内戦が現代中国に与えた影響

国共内戦の結果は、現代中国に多大な影響を与えました。共産党の勝利により、中国は共産主義的な体制を取ることとなり、国家の構造や経済政策、国際的な立場が大きく変わりました。また、党への忠誠を強調する教育や政策が進められ、国民の意識にも深く根付くこととなります。

さらに、国共内戦の記憶は現在でも中国の政治や社会に影響を与え続けています。歴史としての国共内戦は、共産党の正当化のために利用され、教育やプロパガンダの一環として繰り返し語られています。これにより、中国社会における国民党の評価や、内戦の記憶がいかに重要であるかが示されています。

6. 国共内戦の評価

6.1 歴史的視点からの分析

国共内戦を歴史的に評価すると、国民党と共産党の対立は単なる権力争いではなく、近代中国の形成過程における重要な変革の一環であったと言えます。両者のイデオロギーや政治的理念の違いは、国の未来を大きく変える要因となり、多くの人々の運命に影響を与えました。

共産党の台頭は、農民や労働者の権利を重視する新しい政治形態を生むきっかけとなり、簡潔な言葉で表せば、国民の生活が大きく変わった瞬間でもありました。国共内戦を通じて、中国は新たな政治秩序を得、それが今日の中国に繋がる道筋を形成しました。

6.2 日本との関係における考察

日本との関係において、国共内戦はさまざまな影響を及ぼしました。抗日戦争から連なる流れは、日本に対する感情を形成し、戦後の対日政策に影響を与えることとなります。特に、中華人民共和国成立後の軍事思想や外交方針において、日本への距離感が浮き彫りされることになります。

国共内戦を経て、中国は国家としてのアイデンティティを再構築し、対外的な存在感を増すとともに、日本との関係においても複雑な歴史的背景を持つことになりました。

6.3 現代の中国における国共内戦の位置づけ

現代の中国において、国共内戦は単なる過去の出来事ではなく、現在の中国社会や政治に密接に関連するテーマです。教育やメディアにおいて、この歴史は繰り返し語られ、共産党の正当性を支える重要な要素とされています。また、台湾問題や国際的な緊張の根底にも、この内戦の影響を感じることができます。

国共内戦がもたらした教訓や影響を理解することは、今の中国を知る上で欠かせない要素であり、さらなる発展を遂げる中国の未来に向けても、その理解は重要です。

終わりに

国共内戦は、中国の歴史において重要な転換点であり、その結果は現代まで続く影響を持っています。国民党と共産党の対立は、国の未来を大きく変えるきっかけとなり、今日の政治構造や社会の形成に寄与したと言えるでしょう。このような歴史を振り返ることで、私たちは中国の未来をより深く理解する手助けとなるでしょう。国共内戦は一つの歴史的事実として記録されるだけでなく、今後の中国社会の発展に向けた重要な教訓を提供しているのです。