文化大革命は、1966年から1976年までの中国の歴史の中でも特に重要な時期であり、文学や芸術に大きな影響を及ぼしました。この期間に展開された様々な政策や変化は、中国の文化的表現に深刻な影響を与え、多くの文学者や芸術家がその洗礼を受けました。そのため、文化大革命の背景やその結果、またその後の文学・芸術の復興について詳しく見ていきましょう。

1. 文化大革命の背景

1.1 中国社会の変動

文化大革命の背景には、中国社会の急速な変化がありました。1949年に中華人民共和国が成立して以来、毛沢東を中心とする共産党政権は、社会主義体制の確立を目指し、大規模な改革を進めてきました。その中で、都市と農村の格差、伝統文化と現代文化の対立といった問題が浮き彫りになり、国民の間で不満が高まっていました。

特に1960年代には、経済的困難や文化的圧迫が社会不安を招き、学生や若者の間では「新しい社会のあり方」を求める声が増えていきました。このような背景の中で、毛沢東は「革命的な純粋さ」を求め、反革命的な要素を排除する必要性を声高に叫ぶようになります。

1.2 毛沢東の思想と政策

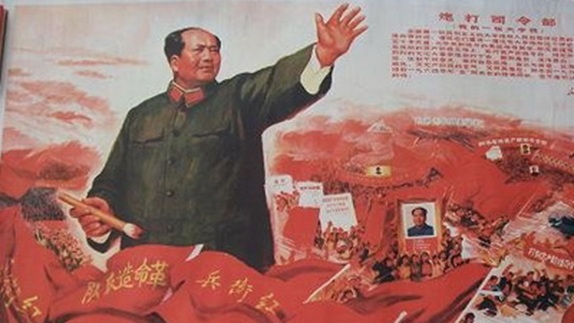

毛沢東は、イデオロギーの面で「続報道」と呼ばれる独自の思想を展開し、これを社会に普及させるために様々な政策を打ち出しました。中でも、「プロレタリア文化大革命」という概念は、特に文学や芸術に対する影響が強く、彼の思想が強く反映された文芸政策が推進されました。毛は、労働者、農民、兵士を中心にした新しい文化を形成しようとしました。

毛沢東の志向する文化の中では、立身出世した知識人や権威主義的な文化が否定され、革命的な思想が積極的に奨励されました。文学や芸術もその例外ではなく、毛の方針に従った作品が生まれることが求められました。こうした政策は、特に文学者や芸術家に対して圧力をかけ、彼らの創作活動を妨げる要因となりました。

1.3 文化大革命の発動と目的

1966年に毛沢東は、文化大革命を公式に発動しました。この運動の目的は、反革命的な思想を排除し、社会主義を徹底した形で実現することでした。毛は、全国の学生を動員し、「紅衛兵」と呼ばれる団体を結成させ、自らの思想を広める活動を展開させました。その一環として、情報の流通や教育機関の改革が進められましたが、また同時に、知識人や文化人に対する偏見が助長されました。

文化大革命の一環として、無数の古い書物や伝統的な文化財が破壊され、「四旧」(旧思想・旧文化・旧風俗・旧習慣)が排除されることになりました。このような行動は、文学や芸術においても同様であり、従来の文化的価値観が一掃され、新たな風潮が台頭することになりました。これにより、文化革命が文学・芸術の場にも深刻な影響を及ぼすことになります。

2. 文化大革命と文学の関係

2.1 文学創作への影響

文化大革命の最中、文学創作は大きな制約を受けました。特に、伝統的な文学作品や西洋文学は徹底的に排除され、すべての文学作品は毛沢東思想に基づいて書かれることが求められました。このため、多くの作家は、自由な創作活動ができず、表現の幅が大きく狭められました。

著名な作家たちは、自らの作品が毛沢東の思想と一致する限りでのみ認められました。そのため、文学者たちは自己検閲を強いられ、社会の規範に従った「革命的」な内容を強調せざるをえませんでした。こうした状況の中で、作家たちは自身の創作から別の視点を排除することとなり、リアルな人間の感情や社会の複雑さが描かれなくなっていきました。

2.2 新たな文学ジャンルの登場

文化大革命の影響下で、従来の文学形式が崩壊し、新たな文学ジャンルが登場しました。特に、「紅衛兵文学」や「プロパガンダ文学」は、革命の理念を反映した作品が多く発表され、これが新たなスタンダードとなりました。このような文学作品は、毛沢東の思想を称賛し、革命に従い、社会主義の理想を描くものでした。

また、この時期には、詩や短編小説が特に人気を集めました。作家たちは、短い言葉でメッセージを伝えることが求められたため、簡素で直截な表現が好まれるようになりました。これにより、文学作品の表現が単純化され、深い考察や多様な視点が失われる結果となりました。

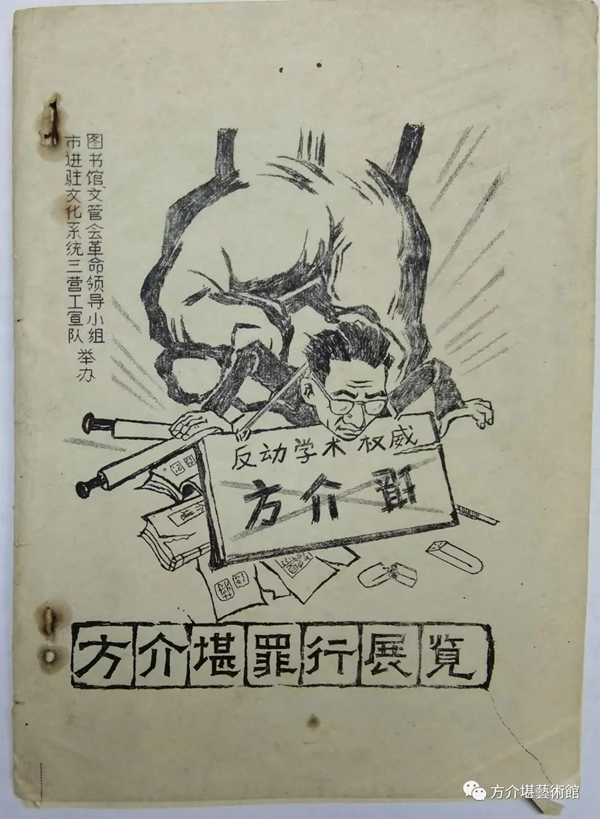

2.3 文学者への迫害と抑圧

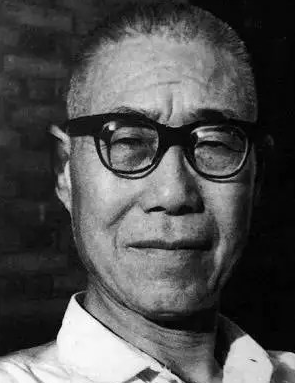

文化大革命の影響で、多くの文学者が迫害を受けました。特に、既存の権威を持つ著者や知識人は、革命的な活動に反対する存在として攻撃の対象になりました。彼らは、紅衛兵による罵声や暴力、場合によっては拘束されることもあり、多くの作家が自らの命を脅かされることとなったのです。

有名な作家である巴金(バ・ジン)などは、文化大革命の際に文革批判の対象となり、彼の作品は全面的に禁止されました。彼は長い間、作品を発表できず、抑圧された状況の中で苦しみました。このように、多くの作家が抑圧を受け、自らの言葉を失うことが、文化大革命の悲劇の一部となったのです。

3. 文化大革命と芸術の変容

3.1 芸術表現の制約

文化大革命の時期、芸術表現も文学と同様に大きな制約を受けました。伝統的な絵画、音楽、演劇などは、すべて毛沢東思想や革命的なテーマに基づいて変わらざるをえませんでした。特に、伝統的な形式の芸術活動は厳しく制限され、多くの芸術家が自己検閲を余儀なくされました。

例えば、絵画においても、革命的なテーマや毛沢東の肖像が強調され、従来の美術表現はほとんど失われました。その結果、芸術作品は政治的なメッセージを強調するものとなり、個々の感情や個人的な表現が抑圧されてしまいました。

3.2 プロパガンダアートの重要性

文化大革命の時代、プロパガンダアートが非常に重要な役割を果たしました。政府は、芸術を革命的な目的に利用するため、様々なプロパガンダキャンペーンを展開しました。このキャンペーンには、ポスター、パンフレット、さらには劇場公演が含まれており、すべてが毛沢東思想を浸透させるための手段となりました。

プロパガンダアートは、視覚的に分かりやすく、大衆に訴える力が非常に強かったため、多くの人々に支持されました。しかし、その表現は画一的であり、個々の芸術家の自由な創造性とは無縁のものでした。このように、芸術は政治的な手段と化し、本来の芸術的表現とは大きく乖離してしまいました。

3.3 伝統と革新の対立

文化大革命の中で、伝統芸術と革新を求める芸術家の間に深刻な対立が生じました。毛沢東は革命的な精神を重視し、伝統的な芸術形式を否定しましたが、多くの芸術家はその中で自己を表現したいという欲求を持っていました。しかし、その欲求は毛の方針に逆らうこととなり、彼らは抑圧されたり、場合によっては厳しい罰を受けることとなりました。

特に、音楽の世界では、伝統的な中国音楽が弾圧され、「八大革命文芸」という新たな形式が奨励されました。このことで、伝統音楽を愛する多くの人々は心の中で葛藤し、文化の衰退に悲しみを感じながらも、表面的には毛の方針に従わないといけない現状を強いられました。伝統的な文化と革新の間の競合は、文化大革命という混沌とした時期を象徴するものとなったのです。

4. 文化大革命体験の文学的表現

4.1 自伝的作品の増加

文化大革命における個人の体験は、文学においても重要なテーマとなりました。多くの作家や詩人は、自らの体験を基にした自伝的作品を執筆しました。これにより、文学は単なるフィクションの域を超え、現実の悲劇や痛みを描くメディアとなりました。

新しい文学作品では、文化大革命の迫害や抑圧、個人の苦悩が率直に表現されました。著名な作家である余華(ユー・ホア)などは、自身の経験をもとに文化大革命の混乱を描いた作品を発表し、それは多くの読者に深い感動を与えました。このように、自伝的な視点から描かれる作品は、個人の体験を通じて時代の真実を浮き彫りにしました。

4.2 反抗と抵抗の文学

文化大革命の影響を受けた作家たちの中には、政府に対する反抗と抵抗の意識を作品に込める者も少なくありませんでした。彼らは、抑圧された状況の中で自らの意見を表現することを試みました。特に、議論や批判を恐れず、自己を表現することが重要視されました。

その中でも、例えば、詩人の海子(ハイ・ツ)などは、自由の重要性や個人の尊厳を詩に表現し、当時の時代背景と真剣に向き合いました。反抗と抵抗の文学は、暗い時代においても光を求める人々の心の叫びを示す重要な資源となっています。

4.3 様々な視点からの分析

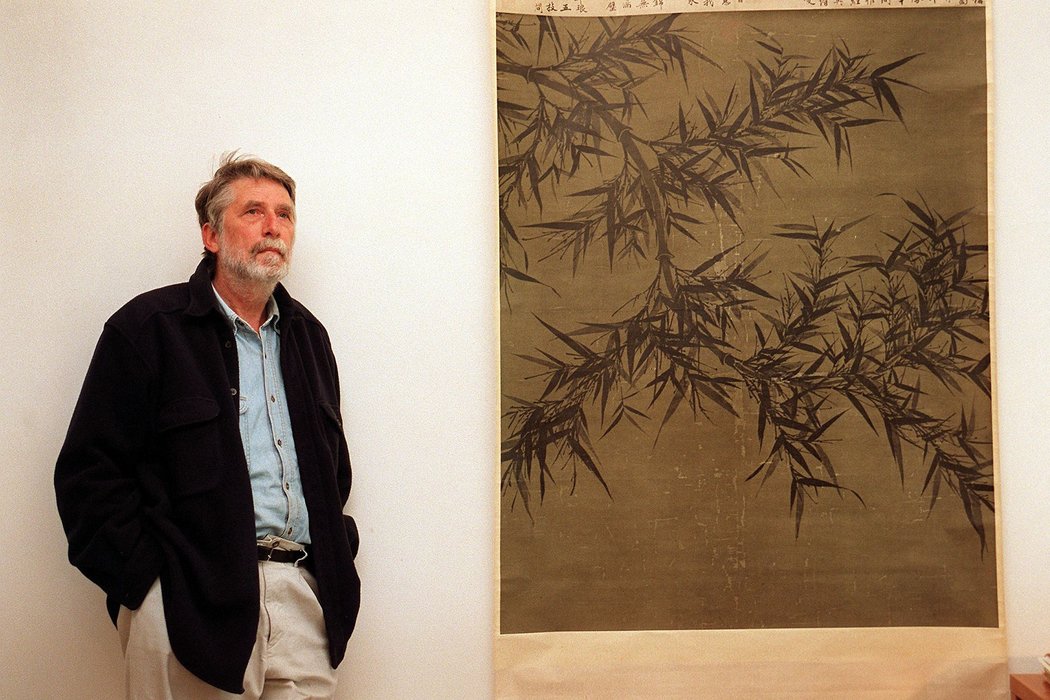

文化大革命に関連する文学作品は、実に多様な視点から分析されうるものです。主観的な体験だけでなく、客観的な視点からの研究も盛んに行われるようになりました。文学研究者たちは、文化大革命を通じて文学がどのように変化したのか、そしてその理由について様々な視点から論じています。

また、特に国外における文学研究や批評も重視され、国外の観点から文化大革命における文学の影響力や限界を再評価する試みも行われています。こうした包括的な分析によって、文化大革命における文学はより深い理解のもとに位置づけられることになり、真実を求める探求が続いています。

5. 文化大革命後の文学・芸術の再評価

5.1 文化大革命の影響の継続

文化大革命が終了した後も、その影響は長く残りました。多くの文学者や芸術家が戦後の社会においても、過去の体験が影響を与える形で創作活動を続けました。特に、文化大革命の悲劇を忘れず、その教訓を未来に生かすことが求められました。

また、文学の世界では、新たな流れが生まれつつある中でも、文化大革命の歴史的文脈を無視することはできません。多くの作家たちは、過去の痛みを乗り越えようとする中で、自らの作品に文化大革命の影響を反映させることが多かったのです。このような作品は、時に社会の中での抗議や希望の象徴ともなりました。

5.2 新たな文学の潮流

文化大革命後には、歴史や社会を反映する新たな文学の潮流が生まれました。作家たちは、個人の体験や社会の変化に応じたバリエーション豊かな作品を創作し、新しい視点を提示することに成功しました。このような潮流では、自己を表現し、社会との関わりを表現することが重視されました。

代表的な作家である莫言(モー・イエン)などは、独自の物語で文化大革命以降の中国社会を描写し、国際的にも高く評価されています。彼の作品には、特に現実の権力関係や歴史的な背景が色濃く反映されています。このように、文学は新しい潮流を生み出し、読者に多様なメッセージを提供することに成功したのです。

5.3 芸術と文化の復興の展望

文化大革命によって大きな影響を受けた芸術の復興も、文学と同様に進行しています。多くの芸術家は、制約のない自由な表現を求め、様々な新しい芸術形式を模索しています。歴史を克服するための試みの一環として、文化大革命の経験を作品に融合させ、新しい美的価値を創造しています。

最近では、記憶の再考や歴史の再評価をテーマとした展示会やパフォーマンスも増えています。これにより、文化大革命の影響を受けた作品が一般の関心を集め、より多くの人々に歴史を知る機会が生まれています。このような流れは、未来の芸術・文化に新たな展望をもたらすものとなるでしょう。

6. 現代における文化大革命の意義

6.1 教訓と反省

現代の中国社会において、文化大革命の教訓は重要な位置を占めています。この時期の悲劇から何を学ぶべきか、どう未来へとつなげていくかが問われています。特に、表現の自由や思想・文化に対する寛容さは、過去の教訓から得られるものです。

教育機関では、文化大革命についての講義や研究が行われ、若い世代にその影響を理解させる取り組みも見られます。このように、当時の出来事をリアルに伝え、未来に生かすことが重要視されています。

6.2 文化的遺産としての評価

文化大革命は単なる過去の悲劇ではなく、文化的遺産としての価値も持っています。今日では、当時の文学や芸術が新たな視点から見直され、作品そのものが過去の証人として評価されることも増えました。この過程を経て、多くの作品が再び注目を浴び、論争の的となることもあります。

また、文化大革命期の作品を取り上げた展示やアートプロジェクトも増えており、当時の文化や社会について多くの人々が再考しています。このように、過去の文芸作品は新しい視点から捉え直され、著作権や所有権の問題とも絡み合いながら、議論のひとつとなっています。

6.3 教育と記憶の重要性

教育の現場において、文化大革命の経験を次世代に伝えていくことが非常に重要です。歴史を知ることで、未来に同じ過ちを繰り返さないための知識と洞察を得ることができます。特に、様々な視点を持った教科書が重要視され、異なる見解や意見を持つ人々との対話を促すことが求められています。

記憶を残すための取り組みも大切です。当時の経験に基づく証言や、作品の復刻を通じて、文化大革命の影響を後世に伝えることが心がけられています。このようにして、過去の教訓を未来の社会に反映させることが期待されています。

以上が「文化大革命と文学・芸術の変容」に関する詳細な考察です。この時期の文学や芸術は、単なる作品の域を超え、歴史的な証言として多くの人々に影響を及ぼしてきました。文化大革命の経験は、今後の文化と社会において、より良い未来を築くための重要な糧となることでしょう。