仏教は中国の宗教文化の中で非常に重要な位置を占めてきました。古代から現代に至るまで、多くの人々が仏教に導かれ、心の平安を求めてきた歴史があります。しかし、宋代以降の仏教は、さまざまな社会的、政治的な変化の影響を受け、衰退の道を辿ることになります。この時期、仏教の教義や実践、そして社会における役割は大きく変わり、その過程で他の宗教や思想と融合しながらも、多くの困難に直面しました。

1. 宋代の仏教の特性

1.1. 宋代の仏教の基盤

宋代(960年 – 1279年)は、仏教が成熟を見せた時代として知られています。この時期、仏教は社会的地位を確立し、皇帝や貴族を含む多くの人々に支持されました。特に、仏教の寺院は文化、教育の中心地として機能し、多くの僧侶が文人としても活躍しました。例えば、南宋の理宗は、自ら仏教に大きな関心を持ち、多くの寺院を建立し、文化的な発展を支援しました。

また、宋代では注釈書や経典の翻訳が進みました。特に、法華経や涅槃経といった重要な経典が広まり、庶民にも仏教の教えが浸透するようになりました。このように、宋代は仏教が一層多様化する基盤を築いた時代だったと言えます。

1.2. 禅宗の発展と影響

禅宗は、宋代において特に重要な位置を占める宗派となりました。禅宗は、特に直感や自己体験を重視する教えで、日常生活の中での修行を促進しました。この思想は、多くの庶民の心に響き、広がっていきました。著名な禅僧である白隠は、彼の教えを通じて、禅の実践が如何に日常生活に役立つかを示しました。

禅宗はまた、絵画や詩歌、茶道などの文化にも影響を与えました。禅の精神は、シンプルでありながら深い哲学を持ち、これが文人たちに好まれ、多くの禅寺が文化的な交流の中心となりました。このように、禅宗は宋代の文化の中で一大ムーブメントを形成し、今もなおその影響を受ける文化が存在しています。

1.3. 教団と信仰の多様化

宋代には、様々な仏教の教団が形成され、それぞれの信仰形態が見られるようになりました。例えば、淨土宗は極楽浄土への往生を目指す信仰を持ち、多くの信者を獲得しました。また、華厳宗や律宗といった教団も、その教義が広まり、多様な信仰実践が行われました。

さらに、この時期には民間信仰とも結びつくことで、仏教はより身近な存在となりました。祭りや節句において仏教の教えが普及し、庶民の生活に浸透していく様子は、当時の社会における仏教の重要性を物語っています。信者たちは、仏教の教えを通じて日常生活の中での問題解決や心の平安を求め、仏教はもはや宗教という枠を超えた存在となりました。

2. 元代の仏教の立場

2.1. 異民族支配下の仏教

元代(1271年 – 1368年)は、モンゴル人の支配によって中国が大きく変わった時代です。この時期、仏教は新しい異民族政権の下でどのように立ち位置を確保したのかは興味深い問題です。元朝の皇帝たちは多様な宗教を受け入れたため、仏教もその一つとして尊重されました。このおかげで、元代の仏教は一定の発展を見せました。

特に、中央アジアからの仏教徒や商人が中国に流入し、文化的な交流が行われました。これにより、仏教の教義や修行法も多様化し、他の宗教との融合が進みました。例えば、元代には道教やイスラム教との共存が進み、仏教の教えも新たな形で解釈されるようになったのです。

2.2. 新たな宗教的融合

元代は、異民族支配による変化が大きく、仏教の教義や習慣にも影響を与えることになりました。この時代には、仏教、道教、シャーマニズム、さらにはイスラム教など様々な宗教が共存していました。これらの宗教間の相互作用は、新たな宗教的融合を生み出し、特に都市部では様々な宗教行事や祭りが行われるようになりました。

このような宗教的な融合は、人々の信仰に新たな色彩を与えました。多くの人々は、自らの信仰を一つに絞ることなく、仏教の教えと道教の宗教儀式を組み合わせて実践しました。そのため、元代における仏教は、単なる宗教の枠に留まらず、多様な文化に影響を与える存在となったのです。

2.3. 利用される仏教の形態

元代の政治体制において、仏教は時には権力の道具として利用されることもありました。政府は仏教を通じて民衆の安定を図る一方で、支配の正当化にも利用しました。特に、仏教の僧侶たちは政権との関係を深めることで、寺院の運営や財政的な支援を受けることができました。一方で、これにより仏教が世俗の影響を受けやすくなり、本来の信仰の純粋さが揺らぐこともありました。

また、元代の仏教は貴族や商人の文化にも大きく関わっていました。寺院の建立や修復に資金を提供することによって、社会的地位を高めようとする人々も多く、その結果、仏教が新たな形で発展する一因となりました。一方で、宗教と社会的地位が結びつくことで、信仰そのものの動機が本質的なものから逸脱してしまうこともありました。

3. 明代における仏教の変化

3.1. 仏教と道教の関係

明代(1368年 – 1644年)は、仏教と道教の関係が再び注目される時代でした。この時期、道教が国家宗教としての地位を確立し、仏教との間で緊張関係が生まれました。明代の政府は道教を支持し、仏教に対しては厳しい姿勢を見せることもありました。これにより、両宗教の間でのこじれた関係が強調される場面も多くなりました。

道教の台頭により、仏教はカルト的な要素を持たざるを得なくなり、一部の信者は仏教の教えと道教の教義を融合させた新しい信仰体系を生み出しました。それにより、仏教の教義は新たな解釈を受けることとなり、信者たちの心の中での位置づけが揺らいでしまう結果となりました。

3.2. 政府の政策と仏教

明代の政府は、仏教に対する政策を一貫して厳格にしました。特に、皇帝が道教を支持する中で、仏教は次第に疎外されるようになりました。このため、多くの寺院が閉鎖されるか、厳しい監視下に置かれることとなり、経済的にも困難な状況に追い込まれる寺院も多数存在しました。

一方で、これに反発する信者も多く、民間では仏教の信仰が続いていました。特に、地方の僧侶たちは自らの信仰を貫くことで、困難な状況の中でも信者を支える役割を果たしました。このような底辺支持があったことから、明代における仏教は決して消失することはなく、むしろ隠れた形で民衆の信仰を集めました。

3.3. 民衆信仰の在り方

明代の民衆は、社会の変化の中で自らの信仰のあり方を模索していました。仏教は、特に地方において民衆の心の支えとなり、日常生活の中に溶け込んでいました。地元の寺院では、仏教の教えに基づいた習慣が根付いており、祭りや儀式が行われていました。このように、民間信仰としての仏教の重要性は依然として高かったのです。

また、多くの女性が仏教の教えから心の癒しを得る場面も多く、寺院は女性にとっての避難所として機能することもありました。仏教は、貧困や不安といった厳しい現実と向き合う人々にとって、新たな希望となる存在であり続けました。

4. 清代の仏教の衰退

4.1. 政治的抑圧と仏教の衰退

清代(1644年 – 1912年)は、仏教にとって非常に厳しい時代となりました。清朝は、仏教を含むあらゆる宗教に対して抑圧的な政策を取ることが多く、特に反抗的な動きに敏感でした。このため、多くの寺院が閉鎖され、僧侶たちは迫害に遭うことも珍しくありませんでした。

清代の中盤から後半にかけて、仏教はむしろ過去の遺産のような存在にされてしまい、都市部ではその存在感が薄れていくことになります。民間の信仰も次第に影を潜め、抗争や戦乱の中で多くの人々が仏教から離れていく傾向が強くなりました。様々な社会的要因が重なり、仏教は徐々に衰退の一途を辿りました。

4.2. 外国勢力との衝突

清代の中国は、欧米列強との関係が深まる中で、外国勢力からの圧力も大きく影響していました。特にアヘン戦争以降、外国勢力の侵入は中国社会全体に緊張をもたらし、宗教や文化に対しても大きな影響を与えました。このような背景の中で、仏教は外的要因による風当たりを受け、さらなる衰退を余儀なくされました。

外国からの流入文化や宗教が広がる中で、仏教は次第にその存在を揺るがされ、他の宗教との競争にさらされました。この時期、キリスト教の宣教師たちが多くの地域で活動し、仏教徒と目の敵にされる場面も多く見られました。外国勢力との衝突は、仏教の教えや実践に直接的な影響を及ぼし、信者たちの心が揺らいでいく原因ともなったのです。

4.3. 伝統的な教えの変容

清代では、仏教の教義や実践が時代の変化に適応せざるを得なくなりました。古くから尊ばれてきた教えが、現実的な問題に対処できないことが多く、その結果、信者たちの心の支えを失ってしまうことがありました。このような状況の中、仏教は教義の変更や修正を余儀なくされ、従来の教えが薄れていくこととなったのです。

また、明治時代以降、日本や西洋の思想が流入し、仏教の理念も問われるようになりました。新しい宗教観や生活様式に触れる中で、従来の仏教が持つ教義や儀式の重要性が薄れてしまったことも影響しました。このような動きは、清代の仏教が次第にその存在意義を問われる結果となり、伝統的な教えが変容していく原因となったのです。

5. 近代以降の仏教の展望

5.1. 近代化と仏教の適応

20世紀に入ると、中国は大きな社会的変革を迎え、仏教もその波に飲まれました。近代化が進む中で、仏教は新しい社会のニーズに応える形で適応していく必要がありました。多くの僧侶が教育活動に従事し、仏教の思想を現代に適用させようと試みました。教育機関を設立し、仏教の教えを科学的な視点から再評価する動きも見られました。

このような適応については、特に新仏教の出現が注目されます。明治維新後の日本でも同様の動きがあり、中国でも新たな宗教的民族意識が芽生え、古い教義からの脱却を目指した僧侶たちが多数現れました。彼らは、伝統的な教えを現代の生活に繋げるための努力を重ね、信者たちが納得できる形で教えを再構築しようとしました。

5.2. 海外への伝播と影響

また、この時期の仏教は海外にも広まることになり、特にアジアを超えて西洋にまで影響を及ぼすようになりました。アメリカやヨーロッパでは、東洋思想や宗教への関心が高まり、多くの人々が仏教に魅了されました。このような動きは、現地の仏教徒による活動の方が大きな流れとなり、仏教は新たな文化的象徴として位置づけられるようになったのです。

特に、アメリカには日本からの僧侶が訪れ、そこで仏教の教えを広める活動が行われました。これにより、アメリカでも禅や浄土宗などが受け入れられるようになり、西洋文化の中でも仏教の教えが息づく現象が見られました。その結果、仏教は異なる文化の中で新たな意義を見出すことができ、現代においても重要な役割を果たすことになりました。

5.3. 現代中国における仏教の役割

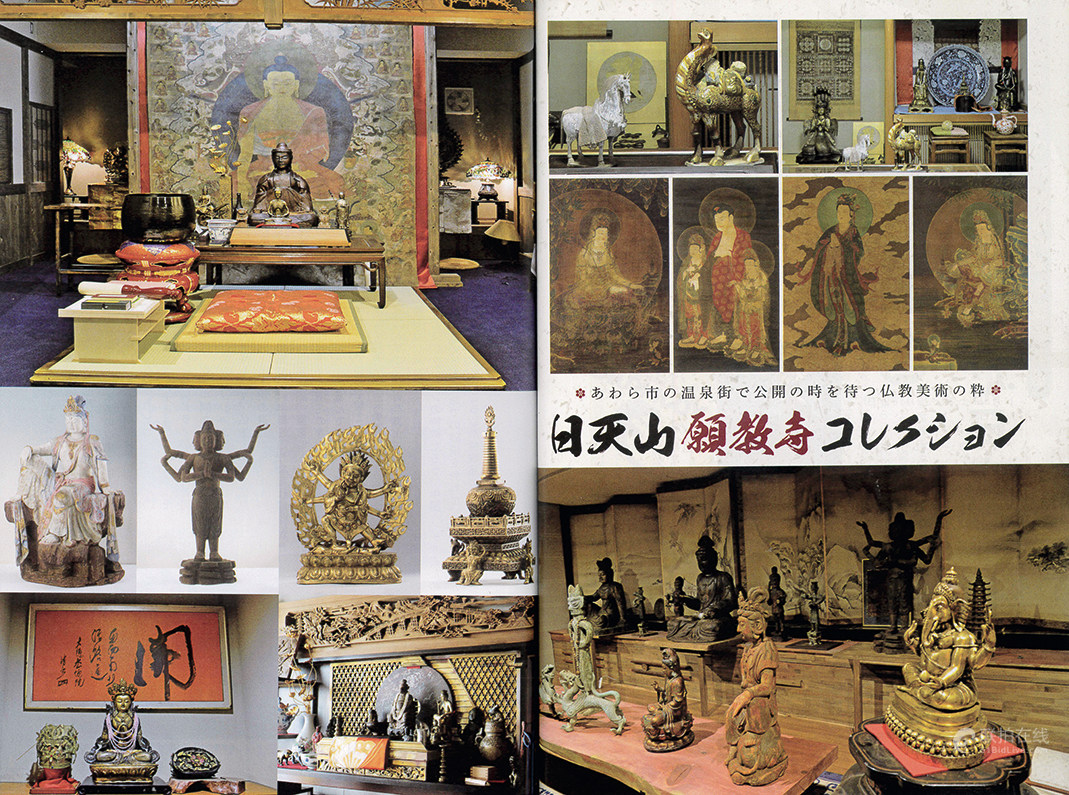

現代中国における仏教は、再びその存在感を増しています。特に、経済の発展と共に心の安らぎを求める人々が増え、仏教の教えや実践が大きな支持を得ています。多くの寺院が活動的になり、定期的な法要や儀式が行われ、信者たちが集まる場となっています。

また、現代の中国では、仏教が持つ倫理観や生活哲学が注目されています。特に、ストレス社会と呼ばれる現代において、仏教が提供する心の平安や人間関係の大切さが再評価されるようになりました。このような信仰を求める動きは、さまざまな形で仏教の復興にも繋がっており、再び多くの人々の心に寄り添う存在となっていることは明白です。

6. 結論

6.1. 仏教の衰退の要因

宋代から清代にかけての仏教の変遷と衰退は、多くの要因によって引き起こされました。異民族支配や政治的圧力、社会の変化といった外部要因が影響を及ぼす中で、仏教そのものの教義や実践が変容せざるを得なかった時代背景もありました。明治期以降は、近代化の波に翻弄されつつも、新たな形での信仰を模索する動きが展開されていくことになります。

6.2. 現代における仏教の復興の可能性

しかし、現代中国においては、再び仏教が息を吹き返す兆しが見えています。人々の心の安定を求める動きと共に、仏教の教えが果たす役割は非常に大きいのです。将来的には、仏教が今の社会にどのように適応し、何を提供できるのかが問われる時代がやってくるでしょう。仏教が続く限り、その教えが未来のためにどう活かされるのか、私たち全員にとっての課題であり、その可能性に期待が高まります。

終わりに、仏教の歴史は長く、様々な変遷を経て今日に至りますが、今後もその教え、実践が私たちの生活にどのように影響を与えるのか、非常に興味深いところです。仏教が持つ普遍的な教えが、現代社会の中でも人々に新たな希望をもたらすことを期待してやみません。