古代中国の歴史は、数千年にわたる戦争と戦闘の連続によって特徴付けられています。これらの戦闘は単なる軍事的衝突に留まらず、政治、経済、文化など多様な側面でも大きな影響を与えました。戦争が通じて、人々の価値観や民族のアイデンティティ、さらには国家の形成にも深く関与してきました。古代中国の軍事戦略や兵法についての理解を深めるためには、具体的な戦闘の事例を分析することが重要です。本記事では、代表的な古代の戦闘事例を通じて、その意義や戦術、そして心理戦の側面について詳しく探っていきます。

1. 戦闘の意義と歴史的背景

1.1 戦争の役割と影響

古代中国における戦争は、単に領土や資源を奪うための手段だけではなく、国家の運命を左右する重要な役割を果たしました。戦争が国の存亡をかけたものであったため、戦争の勝敗はその後の歴史的変遷にも大きく影響しました。たとえば、春秋戦国時代における戦争は、諸侯国の興亡を引き起こし、最終的には秦による統一へとつながりました。

さらに、戦争は社会構造にも深い影響を与えました。兵士として戦った人々は、戦争から帰還することで地位が上昇したり、逆に戦場での敗北によって家族が衰退したりすることもありました。このように、戦争は人々の生活や価値観に大きな変化をもたらし、時には文化や思想の発展を促す要因ともなりました。

1.2 古代中国における戦闘の発展

古代中国の戦闘は、技術や戦術が進化する中で変化してきました。初期の戦闘は、主に歩兵や弓兵で構成されていましたが、時代が進むとともに騎兵や戦車、さらには火器なども使用されるようになりました。特に、春秋戦国時代には、兵器の革新と戦術の多様化が見られ、軍事技術の進展が戦局に大きな影響を与えました。

また、国ごとの戦闘スタイルにもばらつきが見られました。楚国や燕国などの南方諸国は、大規模な戦闘を重視する傾向がありながら、北方の匈奴などは小規模で俊敏な戦闘を重視しました。これらの違いは、地理的条件や民族的背景に起因するものであり、各国の軍事戦略にも影響を与えました。

2. 代表的な戦闘事例の紹介

2.1 旗鼓相当の戦い

旗鼓相当の戦いは、春秋時代の有名な戦闘の一つです。この戦闘は、紀元前685年に発生し、宋国と晋国の間で行われました。戦闘の前、晋国の将軍が宋国の大将に挑戦状を送り、両国の軍勢が雌雄を決することとなりました。この戦闘では、晋国の戦略的な配置と効果的な指揮が勝利を導きました。具体的な戦術としては、兵士の士気を高めるために鼓の音を利用したり、戦場における騎兵の機動力を活かしたりしました。

この戦いは、晋国にとって非常に重要な勝利であり、国家の威信を高める結果となりました。また、旗鼓相当の戦いは、後の戦争においても意義深い教訓を残しました。特に、国の戦略を考える上での基本的な指針として”敵に勝つためにはどのように戦うべきか”という問いを提起しました。このように、古代の具体的な戦闘事例は、後半の軍事戦略に大きな影響を与え続けます。

2.2 赤壁の戦い

赤壁の戦いは、中国三国時代における最も重要な戦闘の一つで、紀元208年に発生しました。この戦闘は、曹操が呉と蜀の連合軍に攻撃を仕掛けたことから始まりました。曹操は圧倒的な兵力を持っていましたが、呉と蜀の連合軍は、地形や風向きを利用して、防戦に成功しました。

特に注目すべきは、周瑜の巧妙な策略です。彼は、曹操の艦船を火攻めにするため、あらかじめ「火を使った戦術」が重要であることを認識していました。このような戦術的な知恵が、連合軍の勝利に寄与したとされています。赤壁の戦いは、戦略と戦術の重要性を再認識させ、特に防御と戦略的撤退の効果を教えてくれる象徴的な事例です。

赤壁の戦いはまた、後の三国時代における勢力図を決定付ける結果となり、曹操の野望が挫折したことで、呉と蜀の連携が強化される結果をもたらしました。この戦闘は、古代中国の兵法や戦略の教訓としても語り継がれ、今もなお多くの戦争ゲームや文学作品に影響を与えています。

2.3 長平の戦い

長平の戦いは、戦国時代の最も決定的な戦闘の一つで、紀元前260年に起こりました。この戦闘は、趙国と秦国の間で行われ、秦国の勝利によって趙国は大打撃を受けました。特に、この戦闘では秦国が新たに採用した「集団戦術」が功を奏し、趙国の連携を崩すことに成功しました。

長平の戦いの一つの重要な要点は、軍事兵士の訓練と規律でした。秦国は、兵士を訓練するための体系的な制度を導入し、強力な軍隊を築きました。このような準備が、長平の戦いにおける勝利に大いに寄与しました。また、長平は兵士を大量に動員することと戦略的配置が重要であることを教えてくれます。

この戦闘の結果、趙国は大きな損失を被り、国力が大幅に低下しました。それにより、秦国はさらに勢力を強化し、最終的な中国統一へと道を開きました。長平の戦いの成果は、古代中国における戦争のあり方を大きく変革するものとなり、戦争の教訓として後世に語り継がれています。

2.4 衛穷の戦い

衛穷の戦いは、戦国時代の重要な戦闘で、紀元前375年に発生しました。この戦闘は、韓国と魏国の間で行われ、韓国の敗北に終わりました。特徴的なのは、両国の戦力差とそれに対する戦術の違いです。韓国は劣勢でありながらも、地形を利用して防御戦を試みましたが、魏国は圧倒的な兵力で攻撃しました。

衛穷の戦いでは、戦場における情報の重要性が強調されました。情報を把握することが、戦いにおいて勝利を左右する大事な要因となります。韓国は、魏国の動きを十分に把握できていなかったため、戦局が不利に進展しました。この教訓は、戦争における情報戦の重要性を再認識させるものです。

結果的に、この戦いは韓国にとっては痛手となり、魏との対立が長引く要因ともなりました。衛穷の戦いは、戦国時代における重要な出来事であり、後の軍事戦略や国際関係においても重要なディスカッションの対象となっています。

3. 戦闘戦術と戦略

3.1 戦術の基本原則

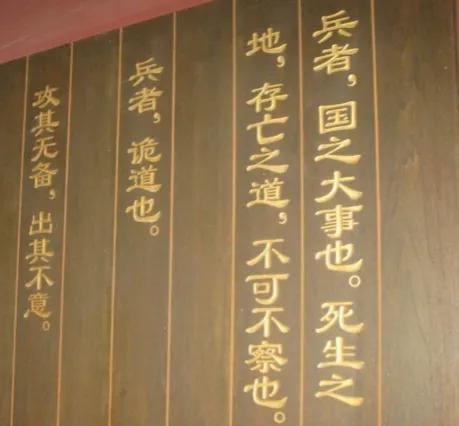

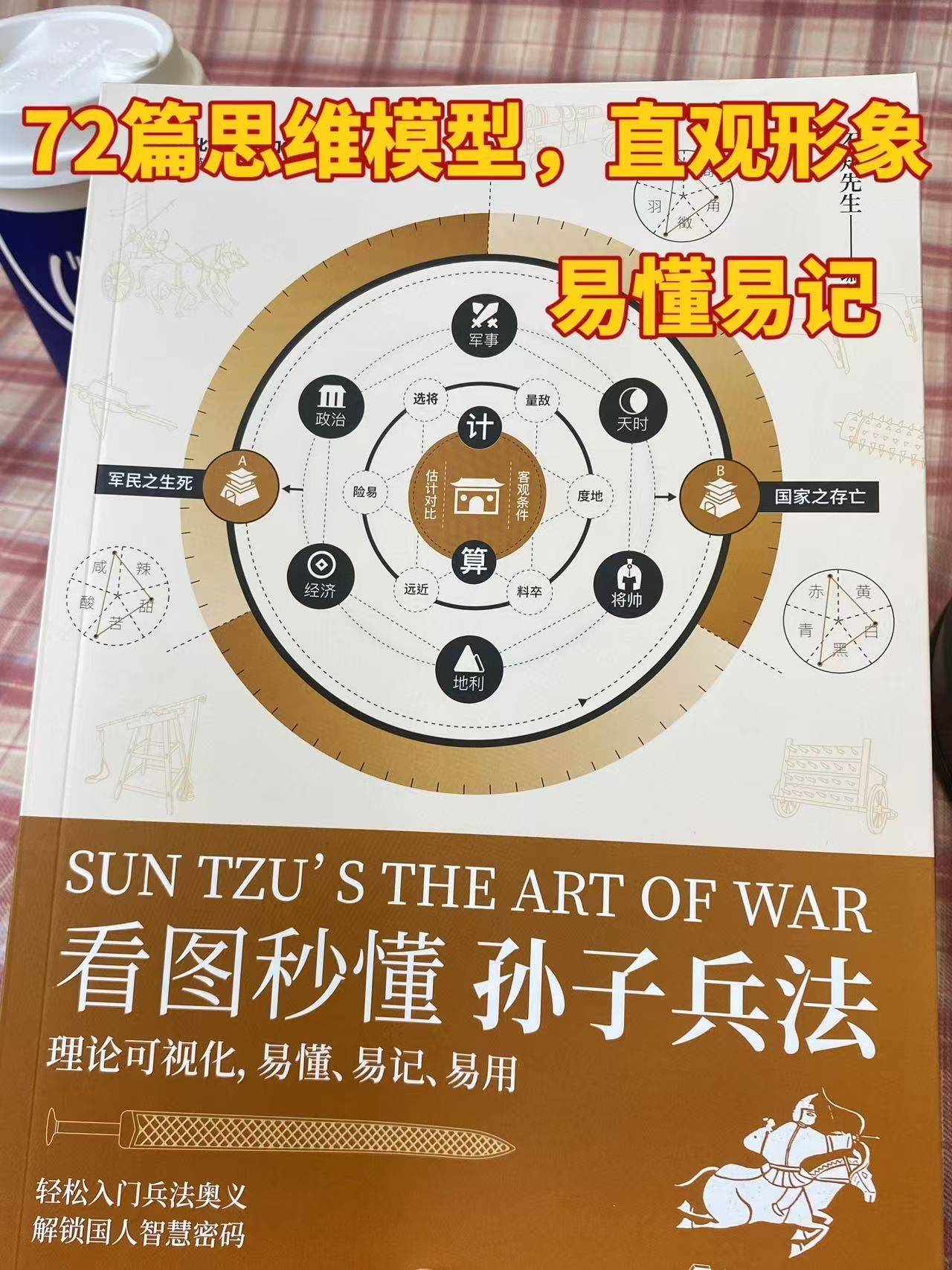

古代中国における戦術は、単に剣や矛を使った戦闘方法だけではなく、情報収集、心理作戦、地形利用など多様な要素を含んでいました。古代の兵法書『孫子の兵法』では、戦う前に敵を知り、自分自身を知る重要性が説かれています。この原則は、戦術を成功させるための基本となります。

効果的な戦術は、常に変化する戦況に対応する柔軟性を持つ必要があります。敵の動きを予測し、それに応じた戦術を選択することが勝利を繋ぎます。たとえば、敵が強固な防御を持っている場合、直接攻撃は避け、包囲や奇襲を試みるなどの柔軟な戦略が求められます。

また、戦術の選択においては、兵士の士気や体力も重要な要素です。戦場での兵士たちのモチベーションを高め、次の戦闘への準備を整えることが、最終的な勝利につながります。これらの基本原則は、古代中国の戦争だけでなく、現代における戦争にも通じる重要な教訓となっています。

3.2 指揮官の役割

戦闘における指揮官の役割は、戦局を左右する非常に重要なものです。古代中国では、指揮官がいかに優れた戦略を持っているかが勝敗を分けることが多く、指揮官の能力は部隊全体に影響を与えました。たとえば、名将として名を馳せた曹操や諸葛亮は、その卓越した戦略的思考で数々の戦闘を勝利に導きました。

指揮官は同時に、部隊の士気を高め、仲間を鼓舞する役割も担っていました。戦闘の最中において、指揮官が冷静さを保ち、部隊を適切に指揮することができるかどうかが、戦局を大きく左右します。曹操は、兵士たちの心理を理解し、適切なタイミングで士気を高める一方で、軍の動きについても即座に判断し、最善の行動を取ることが求められました。

指揮官の戦術や指導力は、歴史に名を刻む戦闘や戦争の成功に直結しています。このように、指揮官の役割を理解することは、古代の戦争を理解するために欠かせない要素です。

3.3 陣形と配備

戦闘における陣形や部隊の配備は、勝利の鍵となります。古代中国では、さまざまな陣形が用いられ、その形状や配置によって戦闘の結果が大きく変わりました。たとえば、「雁行陣」という陣形は、敵に対して横に展開することで、前線を強化し、側面攻撃を行うことができる戦術として利用されました。

また、各部隊の役割分担も重要です。歩兵、弓兵、騎兵など、各兵種の特性を理解し、適切に配置することで、戦闘の効率を最大化することが求められます。一部の軍隊では、騎兵を先鋒として用い、敵の意表を突く戦術が取られました。このように、部隊の配置は戦局を有利に進めるために重要な要素となります。

さらに、陣形の選択は戦場の地形にも依存します。山岳地帯や、川を挟んだ場所などでは、それぞれに合わせた陣形を選ぶことが必要です。このように、陣形と配備の戦略は古代の勝利にとって重要な要素であることがわかります。

4. 戦闘における心理戦

4.1 敵心理の理解

戦闘において、敵の心理を理解することは極めて重要です。古代中国でも、敵の心理を探ることで戦術を考えることが常に求められていました。たとえば、相手が恐怖心を抱くような状況を作り、士気を下げることで、自軍の方が有利になる戦術が取られました。

敵の意図を読み取るためには、情報収集と偵察が不可欠です。敵の動向を把握し、相手がどのような行動をとるかを予測することで、戦局を優位に進めることができます。歴史上の名将たちは、しばしば敵に対する心理操作を駆使し、勝利に繋げました。

心理戦は、時には戦闘本体よりも効果的な要素になることがあります。敵が戦場に立つ前に、心の中で敗北を悟らせることができれば、その後の戦局を有利に進められるでしょう。このように、敵心理への配慮は古代戦闘において常に必要とされる要素でした。

4.2 偽情報とその活用

古代の戦闘では、偽情報を駆使することも重要な戦術の一つでした。敵を混乱させ、誤った情報を信じ込ませることで、戦局を有利に進めることができました。戦国時代には、敵の動きを撹乱するために意図的に間違った情報を流すことが行われました。

たとえば、隣国の軍勢が戦闘を仕掛けると見せかけた際、敵が動揺し、実際の目的地から注意が逸れさせることができました。このような心理的影響を利用した技術は、古代の戦略において非常に重要でした。情報戦は、防衛や攻撃の際にも幅広く適応されました。

情報の真偽を見極めることは容易ではありませんが、巧妙な仕掛けや策略を用いることで、戦局を思い通りに操ることができるのです。古代の指導者たちは、この偽情報を戦術とし、時には自軍の机上の戦略においても利用しました。

4.3 戦場における士気の重要性

士気は、戦闘において非常に重要な要素です。士気が高い軍隊は、逆に劣勢となることがあっても、士気を持って戦うことで効果的な戦闘ができることが多いです。古代の戦場でも、命令に従い、勇気をもって戦う兵士こそが、戦闘の勝敗を左右しました。

士気を高めるために、指揮官がどのように士気を鼓舞するかが決め手となります。たとえば、休息のタイミングや、戦友への励ましの言葉など、些細な存在感が重要になるのです。また、戦闘前の訓練や、勝利の時を強調することも、士気を上げる要素の一つです。

古代の戦闘において、士気の重要性を理解することは、軍全体の勝利を導くための第一歩です。戦闘に臨む兵士の心の準備や道徳心の理解は、過去の戦争から得られる教訓でもあります。

5. 古代戦闘の教訓と現代への影響

5.1 古代兵法の普遍性

古代中国の兵法から学ぶことができる教訓は、時代や国を超えて普遍的なものです。特に、『孫子の兵法』などの古典的な兵法書は、戦略や戦術の基本原則を多くの人々に伝えてきました。これらの教訓は、軍事的な観点だけでなく、ビジネスや交渉の場面でも応用されています。

たとえば、孫子の提唱する「敵を知り、自らを知る」ことは、現代における競争社会においても重要な原則です。相手の強みや弱みを理解し、自己の能力を見極めることで、より効果的な行動を取ることができるのです。このように、古代の兵法は現代社会にも影響を与える知恵であると言えます。

古代兵法の普遍性は、国際的な軍事戦略の発展にも寄与してきました。歴史上の指導者たちは、古代の知恵を借りながら、新たな戦略を磨いてきたことがわかります。このように、古代の教訓は、今日を生きる私たちにも大きな示唆を与えてくれます。

5.2 現代戦争への応用

古代の軍事戦略や教訓は、現代戦争にも多くの影響を与えています。情報戦や心理戦の重要性は、兵器や技術が進化する現代でも変わりません。特に、インターネットやSNSの発展により、情報戦はより複雑化し、隠れた戦略として重要な役割を果たしています。

たとえば、テロリズムやハイブリッド戦争において、敵の心を揺さぶり、混乱を引き起こすための戦略が古代から受け継がれています。このようなアプローチは、戦場における直接的な戦闘だけでなく、先制的なアクションをも含めた多角的な戦術として用いられています。

また、近年では、人工知能やドローンといった新しい技術が現れていますが、それらも古代の教訓を踏まえた戦略的思考の重要性を再認識させるものです。現代においても、過去の知恵が価値ある知識として活用されています。

5.3 文化と歴史からの学び

古代の戦闘や兵法から受ける教訓は、文化や歴史を通じて伝えられてきました。さまざまな文学作品や映画、演劇などにおいて、古代の戦争が描かれることがありますが、そこには必ず人間の根源的な葛藤や戦う意味が描かれています。

古代の戦いを通じて育まれた文化は、現代においても人々の価値観や社会の在り方に深く影響を与えています。戦争の教訓から導き出されるものは、私たち自身の過去を知り、未来にどう向き合うかの指針となります。

終わりに

古代中国の戦闘は、戦略や戦術の観点だけでなく、心理戦や文化の側面からも多くの教訓を提供しています。これらの教訓は、時代を超えて人々の思考に影響を与え、現代社会のさまざまな場面で応用されています。古代から学ぶことは、単に過去の知識を受け入れるだけでなく、その知恵を現代に活かすための大切なプロセスであると言えるでしょう。戦争の歴史は、私たちを成長させる教訓として、未来につなぐ持ち味を持っています。