昆曲は、中国の伝統的な演劇形式の一つであり、その美しい音楽と優れた演技、詩的な表現により、中国の文化と芸術を深く理解するための重要な窓口となっています。この記事では、昆曲の文学的背景と脚本分析を中心に、その歴史的概観や脚本の構造、テーマ、そして未来について詳しくご紹介します。特に、日本の皆さんにとっても理解しやすい内容を心掛けて、昆曲の魅力を多角的に捉えていきます。

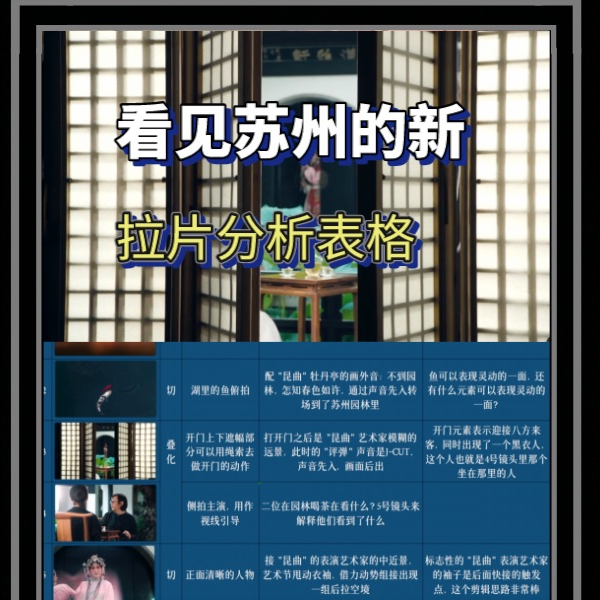

1. 昆曲の歴史的概観

1.1 昆曲の起源と発展

昆曲は、明代の初期に浙江省の昆山で生まれました。当初は、地元の民間劇から発展し、次第に上流社会や宮廷でも楽しまれるようになりました。昆曲は、その音楽や演技スタイルが特徴的で、「昆」とは昆山から来ていると言われています。音楽的には、独特の旋律とリズムが印象的で、多くの詩のようなセリフが交えられています。

昆曲は、その後、明代の国風劇や元代の雑劇などの影響を受けながら、演技のスタイルや音楽の展開の仕方を洗練させていきました。また、昆曲は中国の古典詩や文学とも密接に関連しており、その深い表現力は多くの詩人や文学者から愛されてきました。

1.2 昆曲の重要な時代

昆曲が最も栄えた時代は、明代から清代にかけての時期です。特に清朝中期に入ると、昆曲は宮廷のエンターテイメントとして重視され、多くの貴族たちによって支えられました。この頃には、昆曲の劇団が次々と設立され、華麗な衣装や複雑な舞台装置などが発展しました。

この時期、有名な昆曲作品である『紅楼夢』や『桃花扇』なども舞台化され、多くの人々に親しまれるようになりました。特に『紅楼夢』は、出会いや別れ、愛と嫉妬というテーマを通じて、人間の心理を描き出しており、観客の心に深い印象を残しました。

1.3 現代における昆曲の位置

現代においても、昆曲は重要な文化遺産としての位置を保っています。しかし、都市化や現代文化の影響を受け、人気が減少しているという現実もあります。そのため、昆曲の保存と継承が課題として浮上しています。多くの劇団が、新しい演出や若い観客を引きつけるための工夫を凝らしています。

文化大革命後、昆曲は再評価され、教育の中でも取り入れられるようになりました。近年では、国際的な舞台でも昆曲が演じられ、海外の観客にもその魅力を伝えています。特に、アメリカやヨーロッパのフェスティバルでの上演が増えており、昆曲の特殊な魅力が広く知られるようになっています。

2. 昆曲の文学的背景

2.1 中国古典文学との関係

昆曲は、中国古典文学との関連性が非常に強いです。古典詩、特に唐詩や宋詞が昆曲の脚本や演出に影響を与えていることが多く、詩のリズムやメロディが昆曲の表現に豊かな色を添えています。昆曲の台詞には、古典文学からの引用や連想が多く含まれ、観客に深い文学的体験を提供します。

また、昆曲は演劇という形式を用いて、文学作品にさらなる命を吹き込む手段ともなっています。古典文学の名作が昆曲として生まれ変わることで、作品は新しい解釈や視点を持つことができ、常に新しい観客にアプローチできる力を持っています。

2.2 昆曲における詩と音楽の役割

昆曲においては、音楽と詩が重要な役割を果たします。それぞれのセリフは、メロディに乗せられ、感情や情景を豊かに表現します。昆曲の歌詞はしばしば非常に詩的であり、視覚と聴覚の両方で観客を惹きつける効果があります。

昆曲の曲調は、情景に応じて絶えず変化し、物語の進展や登場人物の心情を巧みに表現します。また、昆曲の音楽は中国古楽器を使用しており、その音色が特有の雰囲気を作り出しています。これにより昆曲は、視覚と聴覚が相互に作用する豊かな芸術体験を提供します。

2.3 名作とその文学的意義

昆曲の名作には、『太真外伝』や『牡丹亭』などがあります。『牡丹亭』は特に有名で、愛と別れをテーマにした劇として知られています。この作品では、主人公が夢の中で出会った恋人との切ない別れを描いており、観客に強い感情移入を促します。

これらの名作は、ただの娯楽作品にとどまらず、社会や人間関係を深く考察をさせるきっかけでもあります。昆曲の文学的価値は、これらの作品を通じて生まれる深い哲学的なメッセージによっても強調されています。観客は、鑑賞を通じて人生や愛の意味を再考する機会を得るのです。

3. 昆曲の脚本構造

3.1 脚本の基本要素

昆曲の脚本は、基本的に「曲」と「白(せりふ)」の2つの要素から成り立っています。曲は音楽的な内容で、登場人物の感情を表現するために用いられます。一方、白は話の進行を説明するために必要な台詞で、物語のナレーションの役割を果たします。

昆曲の脚本において、これらの要素がどのように組み合わさるかが大変重要です。曲は感情の高鳴りを、白は物語の流れを支えるという役割をそれぞれ担っています。これにより、観客は音楽に合わせて物語を追うことができ、深い没入感を味わえます。

3.2 キャラクターとその象徴

昆曲には、多彩なキャラクターが登場します。特に重要なのは、男性キャラクターを演じる男役(生)と女性キャラクターを演じる女役(旦)です。これらのキャラクターは、時に固定された役割を担い、時には特定の象徴的な意味を持っています。

例えば、「生」は通常、力強さや知恵を象徴し、正義感を持つ人物として描かれることが多いです。一方で、「旦」は美しさと優雅さを象徴し、感情豊かなキャラクターとして輝きます。これらのキャラクターは観客に感情的な共鳴を生む要素として、深い文学的な存在意義を持っています。

3.3 ストーリー展開の特徴

昆曲のストーリー展開は、しばしば直線的ではなく、逆に回り道をしながら進行します。この手法は、観客に新たな視点や感情の盛り上がりを生むための工夫として用いられています。特に、しばしば夢の中の出来事や回想シーンが組み込まれているため、物語の深さが強調されます。

また、ストーリーの中で伏線が巧妙に配置されていることも、昆曲特有の特徴です。これにより、観客は何気ない言葉や動作の中に、後の展開を感じ取ることができ、物語に対する理解が深まります。これらの工夫は、昆曲を単なる演劇ではなく、深い文学的体験へと昇華させています。

4. 昆曲のテーマとモチーフ

4.1 愛と別れのテーマ

昆曲の中心的なテーマの一つが、愛と別れです。特に、『牡丹亭』に見られるように、若い恋人たちの間での切ない愛の物語が多く取り上げられます。これらの物語は、しばしば悲劇的な結末を迎えることが多いですが、その中での人間の感情や思いが丁寧に描写されているため、多くの観客が共感を覚えます。

愛のテーマは、時に社会や階級の壁を越えることを描くこともあります。このように、個人の愛が社会全体を照らすような意義を持ち、観客に強い印象を与えます。愛と別れを通じて、昆曲は人生の苦難や美しさを教えてくれるのです。

4.2 社会批判の要素

昆曲は、時折社会批判の要素を含むこともあります。特に、権力者の横暴や社会の不条理に対する批判が織り込まれていることがあります。こうしたテーマは、観客に自身の社会を見つめ直させる力を持っています。

たとえば、『長生殿』では、権力と欲望、そしてそれがもたらす悲劇的な結末を描くことによって、観客に対して重要なメッセージを伝えています。このように、昆曲は純粋なエンターテイメントでありつつも、深い社会的メッセージを持った作品でもあるのです。

4.3 伝統と革新の融合

昆曲のもう一つの大きなテーマとして、「伝統と革新の融合」が挙げられます。古典的な形式や技法を大切にしながら、新しい表現方法やテーマを取り入れることで、現代においても生きた形で受け継がれているのです。このアプローチは、観客に新しい発見や楽しさを提供します。

伝統的な昆曲が持つ美しさはそのままに、新しい技術や演出、音楽的な要素が加わることで、観客の心をつかむことができます。このようにして、昆曲は古き良き伝統を守り続けながらも、時代に合わせて進化し続けることができるのです。

5. 脚本分析の方法

5.1 文学的アプローチ

昆曲の脚本を分析する際には、文学的アプローチが重要です。脚本に含まれる言語や詩の使い方、キャラクターの発展、そして主題を掘り下げることで、作品の深い意味を理解することができます。特に、詩的表現に注目することで、キャラクターの感情や物語の背景がより鮮明になります。

具体的には、昆曲のセリフに使われる比喩や象徴を読み解くことが重要です。これにより、観客は作品の意図やメッセージをより深く理解することができ、感情的な反応も強まります。また、文学的アプローチは観客に自らの解釈を促し、より豊かな鑑賞体験を提供する要素となります。

5.2 演出視点からの分析

次に、演出視点からの分析も重要な手法です。昆曲は、演出により作品の解釈や表現が大きく変わる場合があります。演出家がどのようにキャラクターや舞台を演出するかによって、ストーリーの解釈が変わり、観客に新たな視点を提供することができます。

たとえば、ある演出家が特定のキャラクターに焦点を当て、その内面的な葛藤を強調する場合、観客はそのキャラクターに対してより深い共感を持つことができます。また、視覚的な要素や舞台装置の作り方によってキャラクターの関係性を強調することで、物語のテーマがより明確に表れることがあります。

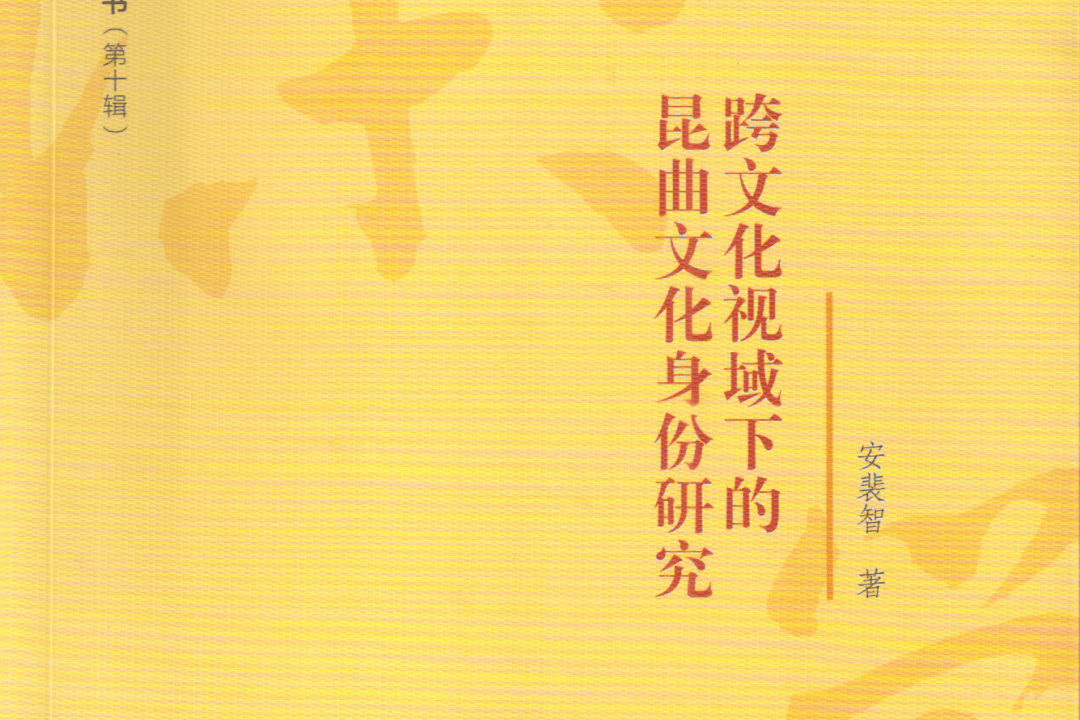

5.3 文化的背景を考慮した評価

脚本分析には、文化的背景を考慮することも不可欠です。昆曲は中国の歴史や社会の影響を色濃く反映しているため、脚本を分析する際には、その中に含まれる文化的要素を理解することが重要です。観客は、作品が制作された時代背景や社会情勢を知ることで、物語の意味をより深く考察することができます。

昆曲には、多くの歴史的・社会的な文脈が隠されています。たとえば、特定の時代の価値観や道徳観が、登場人物の行動や選択にどのように影響を及ぼしているかを分析することで、さらに深い理解が得られます。このように、文化的背景を踏まえた分析は、昆曲に対する立体的な見方を可能にし、観客に新たな発見をもたらします。

6. 昆曲の未来

6.1 現代社会における昆曲の役割

現代社会において、昆曲はどのような役割を果たしているのでしょうか。伝統文化としての側面を持ちながらも、近年では現代社会の中で新たな役割を求められています。若い世代の中にも昆曲に興味を持つ人が増えてきており、新しい客層の開拓が進んでいます。

昆曲は、単なるエンターテイメントだけでなく、教育的な役割や文化交流の媒介ともなっています。多くの学校や教育機関が昆曲を授業に取り入れ、若い世代に伝統文化を教える試みが行われています。これにより、昆曲は次世代の文化的なアイデンティティの形成にも寄与しています。

6.2 国際的な影響と交流

最近では、国際的な舞台での昆曲の上演も増えています。中国文化の一環として紹介されることが多く、観客に中国の伝統文化の素晴らしさを伝える重要な手段となっています。こうした交流を通じて、多くの外国人が昆曲にふれ、興味を持つきっかけとなっています。

国際的な舞台での上演において、演出家はさまざまな文化的背景を持つ観客に対して、昆曲の魅力をどのようにアピールするかを考える必要があります。このため、伝統的な要素を持ちながらも、創造的な演出が求められることが多く、昆曲の革新にもつながります。

6.3 昆曲の保存と継承の課題

昆曲の未来を考える上で、保存と継承の課題は避けて通れません。若い観客が減少する中で、伝統をどのように次世代に引き継いでいくかが重要なテーマとなっています。昆曲の伝承者たちは、現代の感性に合った形で伝統を再解釈し、新しい形で表現する工夫が求められています。

例えば、若手の演者や演出家が新しいアプローチを試みることで、従来の昆曲の枠を超えた新しい形が生まれています。このような試みは、昆曲の魅力を再発見する機会だけでなく、未来の伝統文化としての重要性を維持するための鍵となります。

終わりに

昆曲は、その優れた文学的背景と豊かな脚本構造により、単なる伝統的な演劇にとどまらない深い文化的意義を持っています。歴史的に見ても、現代においても、昆曲は変わり続けながら人々の心をつかむ存在であり続けています。私たちがその魅力を理解し、未来に引き継いでいくことが、昆曲にとっても重要な役割を果たすことでしょう。中国の伝統文化の一端を担う昆曲が、今後も多くの人々に愛されることを願っています。