中国酒の国際的評価と受賞歴

中国酒は、何千年もの歴史を持ち、世界中で愛されています。その独自の製造プロセスや風味、文化的背景は、中国の伝統を色濃く反映しています。近年、中国酒は海外市場での存在感を高めており、国際的なコンペティションで受賞するケースも増えています。本記事では、中国酒の概念から国際的評価、そして受賞歴に至るまで、多角的にご紹介します。

1. 中国酒の概念

1.1 中国酒の種類

中国酒には多くの種類がありますが、その中でも特に有名なのは、「白酒(バイジウ)」と「黄酒(ホアンジウ)」です。白酒は、高いアルコール度数を誇り、主に穀物を原料として作られます。一方、黄酒は米を原料にし、色が淡いことが特徴です。地域によっても酒の風味や製造方法が異なり、例えば、四川省の白酒は強烈な香りと味わいがあり、江蘇省の黄酒は甘みとまろやかさがあります。

また、果実を使用した「梅酒(メイジウ)」や「薬酒(ヤオジウ)」も人気です。これらは、健康を意識した消費者に支持されており、特に薬草を使った薬酒は、古くから中国の伝統医学とも結びついています。酒の多様性は、中国の食文化と深く結びついており、食事に合わせて楽しむスタイルが根付いています。

1.2 中国酒の製造プロセス

中国酒の製造プロセスは、地域ごとに異なりますが、一般的には発酵、蒸留、熟成の三つの段階があります。たとえば、白酒の製造では、まず原料である穀物を蒸し、その後、酵母を加えて発酵させます。発酵が進むと、アルコールが生成され、次に蒸留の工程に入ります。蒸留によって、アルコール分が高まった液体が得られ、熟成を経て、最終的な製品が完成します。

この工程では、中国の伝統的な技術が多く用いられます。一部の酒蔵では、数十年単位で酒を熟成させる場合もあり、その結果、深い味わいと香りが生まれます。また、酒造りには「工匠の技」が求められ、各職人が持つ独自の技術が、酒の品質を決定づける重要な要素となっています。

1.3 中国酒と文化の関連性

中国酒は、日常生活から儀式まで幅広い場面で欠かせない存在です。特に祭りや祝い事では、酒が重要な役割を果たし、家族や友人が集まる際のコミュニケーションツールともなります。たとえば、結婚式などの特別な場では、白酒が振る舞われることが一般的で、乾杯の際には「干杯!」と叫ぶ習慣があります。これは、古くからの慣習であり、酒を通じて結びつきを強める大切な儀式です。

また、芸術や文学にも酒との関わりが見られます。多くの詩人や画家は、酒を題材にした作品を残しており、酒は創造性の源ともされています。このように、中国酒は単なる飲み物の域を超え、文化や伝統と深く結びついているのです。

2. 中国酒の輸出市場

2.1 中国酒の主な輸出先国

中国酒の輸出先国は多岐にわたりますが、特に注目されるのはアメリカ、日本、韓国などのアジア圏と西洋諸国です。アメリカでは、白酒の人気が高まっており、特に「Moutai(茅台酒)」のような高級ブランドが多くのファンを持っています。また、日本では、伝統的な酒を愛する人々の間で中国の黄酒がブームになっており、寿司や刺身と共に楽しむ人も増えています。

韓国は、近年の中国酒ブームを受けて多くの中国酒が輸入されるようになりました。特に、白酒は焼酎と共に飲まれることが多く、食事の席でのサイドドリンクとして親しまれています。新しい酒類が入り混じることで、アジア各国の食文化同士がさらに融合しています。

2.2 中国酒の輸出量と成長率

近年、中国酒の輸出量は年々増加しています。特に白酒に関しては、海外市場での需要が急増し、前年比で20%を超える成長率を記録したこともあります。これは、国際的な酒類市場での認知度向上や、健康志向の高まりに起因していると考えられます。さらに、シンガポールやマレーシアなどの新興市場でも人気が高まっており、輸出量の拡大に貢献しています。

これに伴い、中国政府もさまざまな施策を打ち出しており、酒類の輸出促進や、海外展示会への支援を強化しています。国際的なイベントに参加することで、中国酒の魅力を発信し、海外市場での認知度を高める取り組みが進められています。これが、さらなる成長を後押ししています。

2.3 輸出政策の影響

中国政府は、中国酒の輸出を促進するための制度や方針を次々と導入しています。例えば、特に優れた品質の酒を製造している酒蔵に対して税制優遇措置を提供することで、海外進出を後押しする施策が実施されています。これにより、各酒蔵は自信を持って国際市場に挑戦することができるようになっています。

また、最近では国際的な規格に適合するように生産プロセスを見直す動きも見られます。たとえば、食品安全に関する基準を遵守することは、輸出の際の不可欠な条件となるため、各酒蔵はその基準をクリアするために努力しています。これにより、品質の高い中国酒が海外市場でもしっかりと受け入れられるようになっています。

3. 中国酒の国際評価

3.1 中国酒に対する外国の印象

外国人から見た中国酒は、まずはその独特の香りと味わいに驚かれることが多いです。特に白酒は、高いアルコール度数とリッチな風味から、「挑戦的」という印象を持たれることが少なくありません。しかし、同時にその風味が「魅力的」であると感じる人も多く、特に酒に対する愛好家の間では高い評価を受けています。

最近では、中国酒をテーマにした試飲会やイベントが海外で開催されることが増え、その場でさまざまな種類の中国酒を楽しむ機会が設けられています。このようなイベントを通じて、中国酒の魅力を直接体験した外国人は、徐々にそのファンとなっていく傾向が見られます。

3.2 国際的な評価基準と指標

国際的な酒類コンペティションでは、酒の評価基準となるものが数多く存在します。味、香り、見た目、そして飲みやすさなど、さまざまな要素が考慮されます。たとえば、著名な酒のコンペティションである「ワールドスピリッツコンペティション」などでは、独自の評価基準が用いられ、厳正な審査によって受賞が決まります。

中国酒が受ける評価では、特にその伝統的な製造技術や、独自性が重視されることが多いです。外国の審査員が評価する際には、文化的背景や歴史も含めた広い視野での審査が行われ、中国酒というカテゴリーが持つ奥深さに注目されます。そのため、単なる飲み物としてだけではなく、文化的な価値も評価されるポイントとなります。

3.3 外国の市場でのポジショニング

中国酒の海外市場でのポジショニングは、そのユニークな風味に基づいています。特に、中国酒は「高級酒」のイメージを持つことができ、そのために多くの高級レストランやバーで取り扱われています。これは、白酒や高級黄酒を提供することで、飲食店自体のブランド価値を向上させるという戦略にもつながっています。

また、近年では中国酒がウイスキーやワインの代替品として位置付けられることも増えています。ブランデーやウイスキーの類似品として扱われることもあり、国際的な酒市場における多様な選択肢を提供しています。こうしたポジショニング戦略により、中国酒はますます国際的な市場での存在感を強めています。

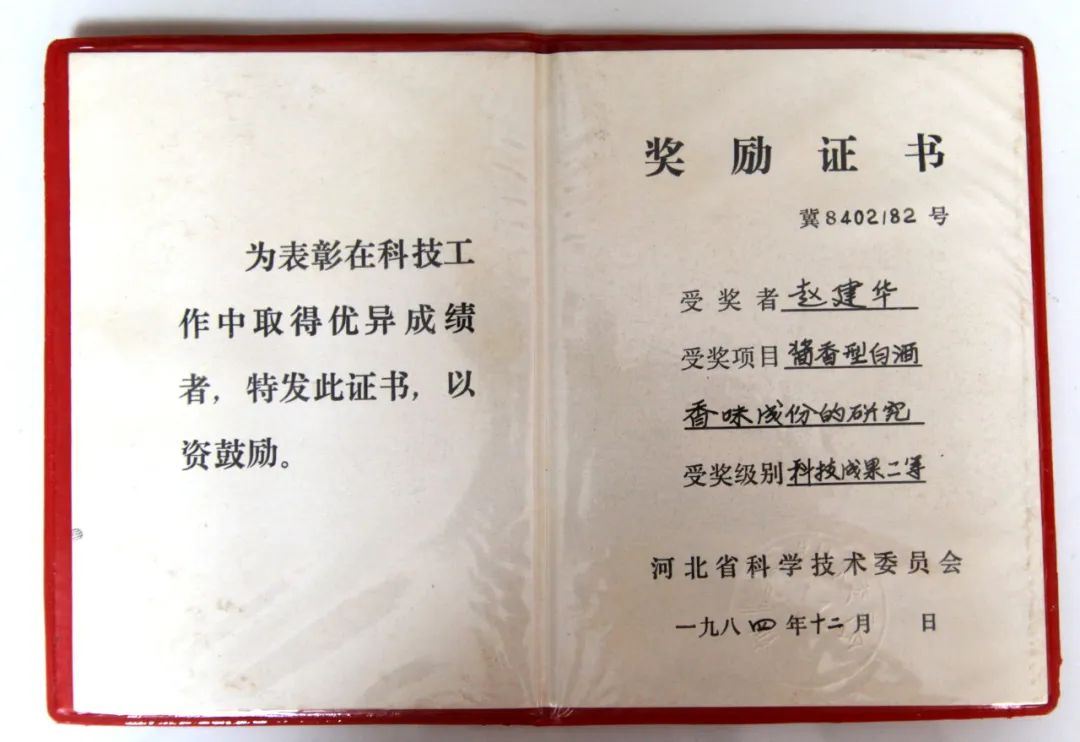

4. 中国酒の受賞歴

4.1 主要な国際酒類コンペティション

国際的な酒類コンペティションには、多くの権威あるイベントが存在します。例えば、「IWSC(International Wine and Spirit Competition)」や「SIP Awards」などは、世界中の酒類が参加し、各国の酒の技術や風味を競い合う場です。これらのコンペティションでは、数多くの中国酒が参加し、高評価や受賞歴を持つブランドも増えています。

特に卸売部門のコンペティションにおいて、中国酒は鮮やかな風味やフルーティーな香りが高く評価され、数々のメダルを受賞してきました。このように、国際的な舞台での成功が、中国酒の認知度を一層高めているのです。

4.2 受賞した中国酒の例

受賞歴のある中国酒としては、「Moutai(茅台酒)」や「Wuliangye(五粮液)」が知られています。特にMoutaiは、独自の製造プロセスと深い味わいから、世界的にもトップクラスの評価を受けており、多数の国際的な酒類コンペティションで金賞を受賞しています。

また、黄酒では「Zhangyu(張裕)」が注目されており、特にその品質の高さから、多数の賞を受賞しています。こうした受賞歴は、国内外からの信頼を獲得する要因となり、さらなる市場開拓にもつながっています。

4.3 受賞がもたらす影響

受賞歴は、中国酒の海外市場での評価に大きな影響を及ぼします。賞を受けることで、ブランドの認知度が向上し、購入意欲が高まるため、実際に売上が伸びることが多いです。また、受賞結果をマーケティングに活用することで、新たな顧客層を開拓するチャンスともなります。

さらに、受賞歴を持つ中国酒は、店舗や飲食施設での取り扱いが増える傾向にあり、さまざまな場面で楽しむ機会が増えます。これは、中国酒の国際的なプレゼンスを強化し、世界中の飲酒文化に貢献する一助となるでしょう。

5. 今後の展望

5.1 中国酒の国際的な展開の可能性

中国酒は、今後ますます国際市場での存在感を増していくと考えられます。中国国内の成長だけでなく、国外への輸出が進んでいく中で、市場が拡大し、より多くの人々に親しまれる可能性が高まります。特に、新興国での需要増加が期待されており、市場の多様化が進むことが見込まれます。

さらに、国際イベントに積極的に参加し、ブランドを発信し続けることも重要です。ブランドの認知を高めることで、従来の市場以外の新しい顧客層を獲得する手段となります。これは、長期的に見て持続可能な成長を遂げるための鍵となるでしょう。

5.2 日本市場における中国酒の展望

日本市場において、中国酒の展望は非常に明るいとされています。最近の中国酒ブームを受けて、日本の酒屋や飲食店でも中国酒が取り扱われるケースが増えてきました。特に、料理とのペアリングが注目されており、和食と中国酒が相互にフィットする場面も多く見られます。

なお、日本の消費者向けに特化したマーケティング戦略が必要です。例えば、試飲イベントを開催することや、中国酒の魅力を紹介するキャンペーンが効果的です。日本でのブランド認知度を高めることで、さらなる市場拡大が期待できるでしょう。

5.3 持続可能な発展と国家ブランドの構築

最後に、中国酒の国際的な展開においては、持続可能な発展が求められます。環境への配慮をした製造プロセスや、地元の農産物を使用することで、持続可能性を追求する姿勢が世界中の消費者の共感を呼ぶでしょう。これにより、中国酒のブランド価値が一層向上し、国際的な評価も高まることが期待されます。

また、国家ブランドを構築するための取り組みも重要です。政府や関連機関が協力して、各地域の酒文化を発信することで、中国酒全体のイメージアップにつながります。これらの努力によって、中国酒は今後も国際的に誇れる文化的資産として発展していくことでしょう。

終わりに、数千年の歴史を持つ中国酒は、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。引き続き、国際的な舞台での評価と発展が期待されます。中国酒の未来に目を向けて、魅力を共有し続けることが求められています。