孫子の兵法は、中国の古代から現代に至るまで、戦争や戦略の分野において広く影響を与えてきた重要な書物です。本稿では、「孫子の兵法が現代戦争に与えた影響」というテーマの下、孫子の生涯や兵法の基本概念、現在の戦争における応用、さらにはビジネスや国際関係における影響について掘り下げていきます。孫子の教えがどのように現代社会に適応されているのかを理解することで、私たちは今後の戦略的思考や行動においても、有益な洞察を得ることができるでしょう。

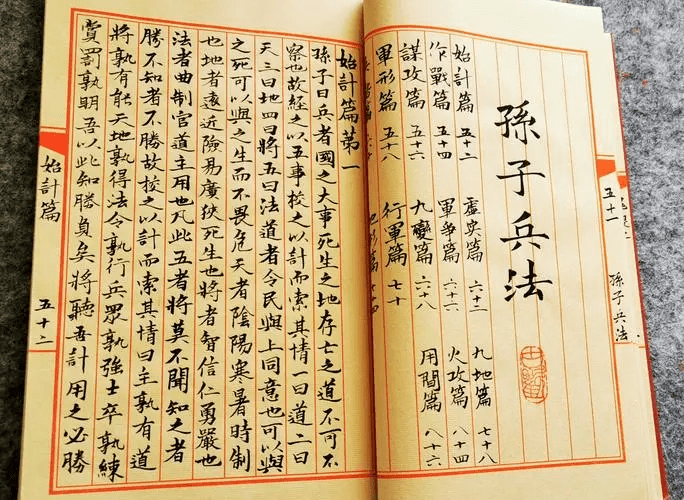

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯と背景

孫子は紀元前6世紀の中国、春秋戦国時代に生きた兵法の巨匠です。彼の本名は孫武といい、古代中国の魏国の出身とされています。孫子の生涯については多くの伝説が残っており、特に彼が教えた「孫子の兵法」が彼の名を不朽のものとしています。彼の教えは、単なる戦争の技術に留まらず、心理や哲学、社会の構造をも考慮した深い洞察に満ちています。

孫子は直接的な戦を好まず、戦争は人々を苦しめるものであるとし、「戦わずして勝つ」ことを最上と考えました。この価値観は、彼の兵法の根底に流れる思想であり、戦争を避けるためにどのように戦略を立てるかが、彼の武将としての名声に寄与しています。したがって、彼は歴史上の重要な指導者として位置づけられ、後世の兵法の発展に多大な影響を与えました。

1.2 兵法の主要な教え

孫子が残した「兵法」の中には、戦争における戦略と戦術、心理戦についての教えが詰まっています。彼の名言「戦争は人の道である」は、戦争が単なる物理的な戦闘だけでなく、人々の心理や感情に影響を与えることを示しています。彼は、敵のことを知り、同時に自分自身の状況を理解することの重要性を強調しました。これが後に「知己知彼」という原則へとつながります。

さらに、孫子は戦争の計画を非常に重視し、戦略を立てることが勝利の鍵であるとしました。彼は地形の利用、情勢の変化に応じた柔軟な戦術の変更の重要性を説きました。このように、彼の教えはただ技巧を追求するものではなく、広い視野に立った戦略的思考を求めるものでした。

1.3 戦争の計画と戦略の重要性

孫子は「事前に計画を立てることが勝利への道」と考えました。具体的には、敵の動きを予測し、各種情勢を分析することで、自ら有利な条件を作り出すことが必要とされます。たとえば、敵軍が疲れている時や、補給が不足している時に攻撃することで、勝利を引き寄せることができるわけです。こうした事前の状況分析は、現代の戦争やビジネスにおいても非常に重要な要素とされています。

また、孫子は「戦争は重大な事である」とも言い、戦争計画の実行には慎重さが求められると示唆しました。戦争を避けるためには、周到な計画と準備が不可欠です。現代の軍事戦略でも、情報収集やリスク管理が非常に重視されており、孫子の教えは今もなおその根幹部分に影響を与えています。

2. 孫子の兵法の基本原則

2.1 知己知彼

「知己知彼」は、孫子の兵法の中で最も有名で重要な原則の一つです。この教えは、自己と敵の両方を理解することが、戦争における成功において決定的であることを示しています。自己の力や弱点を理解することはもちろんのこと、敵がどのような戦術を用いるか、どのような状況にあるかを把握することが必要です。

実際の戦争においても、情報収集は勝敗を左右する重要な要素です。たとえば、ある国の軍隊が別の国の動きを予測し、それに基づいた戦略を立てることで勝利を収めた事例は数多くあります。このように、知己知彼の原則は、戦争に限らずビジネスなどの分野でも同じ原則が通用することが示されています。

2.2 陣形と地形の活用

孫子の兵法では、陣形や地形を巧みに利用することが非常に重要視されています。適切な地形や位置を選ぶことで、敵よりも優れた戦闘条件を作り出すことができるからです。たとえば、山岳地帯や川のそばでは自軍が優位に立つことができる場合があります。さらに、地形を利用した防御戦略も、勝利には欠かせない要素となります。

多くの歴史的な戦闘でも、地形の特性を生かした戦い方が見られます。例えば、「赤壁の戦い」では、劉備軍が地形を利用して敵の大軍を撃退したことが記録されています。こうした成功事例は、現在の軍事戦略にも活かされており、地形を無視した攻撃は失敗することが多いとされています。

2.3 戦わずして勝つ

「戦わずして勝つ」という言葉は、孫子の兵法の最も核心的な教えの一つです。戦争そのものを避け、外交や策略によって勝利を収めることが理想とされています。これには、敵を欺くことが含まれており、敵が自ら錯覚し、自らの弱点をさらけ出すような状況を作り出すことが求められます。

実際に、歴史上では多くの指導者がこの原則を用いて、武力闘争を避けることに成功しています。たとえば、アメリカの戦略家たちも「力を持たない敵」をもクレデンシャルにし、彼らの戦意を削ぐような策略を常に考えていました。これにより、戦争を避けながらも、目的を達成することができたのです。この考え方は、ビジネスや人間関係においても通用し、敵対を避け、協力関係を築くことが多くの成功につなげることもあります。

3. 現代戦争における孫子の兵法の応用

3.1 戦略的思考の重要性

現代戦争においては、孫子の兵法の教えがますますその重要性を増しています。戦略的思考は、単なる軍事行動にとどまらず、政治や経済、社会戦略に至るまで幅広く適用されています。例えば、国際情勢の動向や敵の戦略を分析し、先手を打つことは非常に重要です。孫子が教えたように、「勝利を収めるためには、まず勝利の条件を整えること」が必要です。

したがって、国々は情報収集網を強化し、戦略的な判断を迅速に下すための分析ツールを導入しています。また、戦争に巻き込まれないための適応力を高めるためにも、戦略的思考が求められます。現代の指導者たちは、状況に応じて柔軟に戦略を変更する能力が必要です。

3.2 情報戦と心理戦

情報戦と心理戦は、現代戦争においてますます重要な役割を果たしています。孫子の「情報収集の重要性」の教えは、インターネットやメディアが発展した現代において、これまで以上に重視されています。たとえば、敵の士気を削ぐ情報を流したり、偽情報を拡散させたりする戦略が見られます。

サイバー戦争の台頭により、情報の流出やハッキングが戦争の一環として重要視されています。これにより、敵のインフラを攻撃することなく、その意志や判断を混乱させることが可能となります。孫子が示したように、敵を直接攻撃することなく、彼らの心理状態に影響を与えることが新たな戦争の形となっています。

3.3 先制攻撃と防衛策

孫子は戦争において「先制攻撃」の重要性を強調しました。先手を打つことで敵の活動を制約し、優位に立つことが可能になります。特に現代戦争において、この理念はミサイル攻撃のような先制的な戦術に見られます。たとえば、ある国が敵の核ミサイル基地を事前に攻撃することで、自国を守ることを選択することがあります。

一方で、防衛策も同じく重要です。孫子は自らの弱点を把握し、それを補う戦略を考えることが必要だと説きました。現代の軍隊は、偵察機やドローンを用いて敵の動きを監視し、自らの防衛を万全にすることが求められています。このような防衛策は、時には兵力を温存し、でっぱりを防ぐためにも有効であるとされています。

4. 孫子の兵法が与えた具体的な影響

4.1 歴史的事例の分析

孫子の兵法の教えは、歴史的な戦争において数多くの成功事例を生み出してきました。代表的な例の一つに、三国志の時代の曹操と劉備の戦いが挙げられます。曹操は敵の動きを読み、優位に立つための策略を練ることで勝利を収めました。一方、劉備も孫子の兵法を参考にし、地元の士族の協力を仰ぎ、自身の勢力を拡大しました。こうした歴史的事例は、孫子の兵法が実際に戦争においてどれほどの影響を与えたかを物語っています。

また、第二次世界大戦においても、孫子の教えは様々な軍事戦略に影響を与えました。特にドイツの戦略家たちは、「先制攻撃」による迅速な勝利を追求しました。彼らの行動は孫子の教えに基づいたものであり、次々と敵国を制圧していく様子は、学者たちの間でも議論の的となっています。

4.2 近年の戦争への影響

近年の戦争においても、孫子の兵法はさまざまな形で活かされています。たとえば、イラク戦争やアフガニスタン戦争において、アメリカをはじめとする国々は「情報戦」や「心理戦」の重要性を強く意識しました。敵に対する宣伝工作や、従属的な宗派を利用した戦略は、まさに孫子の教えを実践したものといえるでしょう。

さらに、近年の非対称戦争においては、従来の戦争の概念が覆されています。テロ組織などの非国家主体に対して、孫子の戦略は新たな形で応用されることとなりました。オッズの不利な状況でも勝利を収めるためには、情報収集や心理戦がますます重要な要素となっているのです。

4.3 政治や経済への応用

孫子の兵法は戦争の枠を超えて、政治や経済の分野にも大きな影響を与えています。たとえば、企業間競争において孫子の教えを適用し、競合他社との戦略を練るマネジメント手法が広がっています。「知己知彼」により、自社の強みや弱みを理解したうえで、市場でのポジションを確立していくことは、現代ビジネスにおける重要な戦略となっています。

政治の分野でも、外交戦略に孫子の原則を応用した事例があります。国同士の交渉において、自国の立場を優位に保つための策略を練ることが、政治家の重要な役割となります。例えば、アメリカの外交政策は時に孫子の教えを反映し、国際的な圧力を利用して敵国との交渉を有利に進めることがあります。

5. 孫子の兵法と現代社会

5.1 ビジネス戦略への応用

孫子の兵法はビジネス戦略においても幅広く応用されています。「知己知彼」の原則は市場競争においても重要で、自社の強みや弱みを認識すること、競合他社の動向を把握することが成功のカギとなります。また、ビジネスリーダーたちは、孫子の教えを元に迅速な意思決定を行い、市場における競争優位性を確保しています。

たとえば、Apple社は競合他社の動向を緻密に分析し、自社の製品の強みを活かす戦略を展開しています。新しい技術やデザインを先取りすることで、他社に比べてタームを確保することに成功しています。このように、ビジネス戦略における孫子の教えは実際の成功事例としても広がっています。

5.2 リーダーシップとマネジメント

孫子の兵法はリーダーシップやマネジメントの分野でも指針とされており、特に問題解決やチームビルディングに役立つとなっています。リーダーは、日々の業務の中で「知己知彼」の原則に基づき、メンバーのスキルや特性を把握し、適切な指導を行うことが必要です。

さらに、孫子の教えには、柔軟な戦略を採用することの重要性も含まれています。変化する市場環境やチーム内の状況に応じて戦略を変えることで、組織全体の適応力を高めることができます。このようなアプローチは、成功するチームや組織において不可欠とされています。

5.3 国際関係と外交政策

孫子の兵法は国際関係や外交政策にも深い影響を与えています。特に、国同士の駆け引きや交渉において、孫子の教えが適用されます。国家間の情報戦や軍事的な圧力を利用して、他国と有利な交渉を進める戦略が存在します。

国々は、孫子の「戦わずして勝つ」原則を取り入れ、外交政策を推進することが求められています。たとえば、近年の中国の外交戦略には、経済的な協力関係を築くことで、周辺国に影響力を持つ姿勢が見られます。これにより、戦争を避けながらも自国の利益を追求することが可能となるのです。

6. 結論

6.1 孫子の兵法の未来

孫子の兵法は、古代から現代にかけて多くの教訓を残してきましたが、今後もその教えは変わらず重要なものとなるでしょう。戦争の図式が変わった現代においても、孫子の原則は柔軟に適応可能であり、今後の新たな戦略や思考に影響を与え続けるはずです。特に、テクノロジーの発展によって戦争の形が変わりつつある中、情報戦や心理戦など、孫子の教えが新たな戦略の根幹を成すことが期待されています。

6.2 現代戦争における教訓

現代戦争においても、孫子の兵法から得られる教訓は多岐にわたります。「戦わずして勝つ」という理念は、戦争だけでなく、ビジネスや人間関係においても重要です。リーダーや意思決定者たちは、孫子が示した戦略的思考や柔軟性をもって、今日の複雑な状況に対処していくことが求められます。これらの教訓が、より平和的で持続可能な未来を築くための鍵となることでしょう。

今回の議論を通じて、孫子の兵法がどれほど広範に利用され、おそらく未来にも持続的な影響を及ぼすことでしょう。孫子の教えは、今後も多くの分野で応用され、私たちの生活に役立つ知恵を提供し続けてくれることでしょう。「終わりに」「まとめ」を通じて、孫子の教えの重要性を再認識し、それを実践に活かしていくことが非常に大切であると感じました。