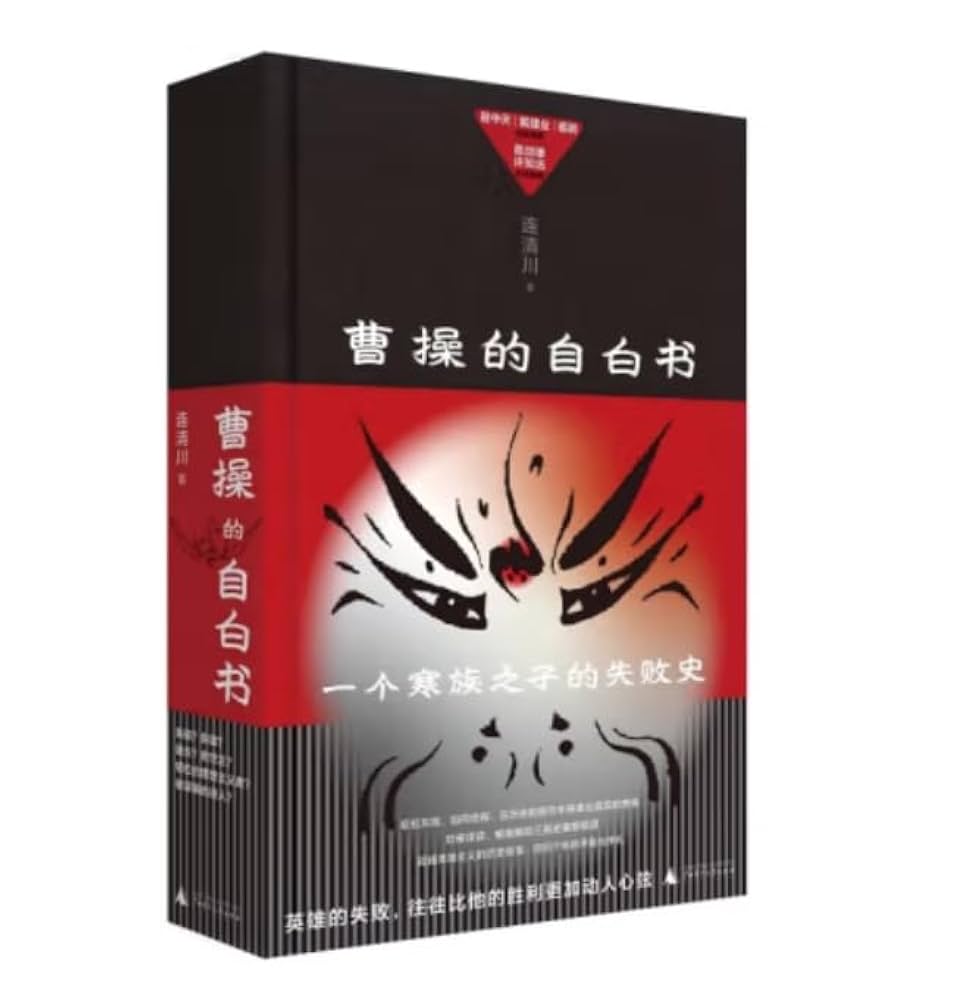

曹操(そうそう)は、中国の三国時代において非常に重要な歴史的人物であり、彼の文化政策はその後の中国文化に多大な影響を与えました。彼の目的や意図、そして実際に行った施策は、時代背景や自らの生い立ちと深く結びついています。ここでは、曹操の文化政策とその影響について詳しく掘り下げていきます。

1. 曹操の生涯と歴史的背景

1.1 曹操の出身と成長

曹操は、155年に現在の安徽省にあたる地域で生まれました。彼の父は官僚であり、曹操は比較的恵まれた家庭に育ちました。若い頃から文学に興味を持ち、詩を詠む才能を示しました。また、彼は武道にも優れ、剣術を学ぶことに多くの時間を費やしました。このような背景が、後に彼の文化政策や軍事的活動に大きな影響を与えることになります。

青年期には、曹操は郡の役人として働きながらも、独自の思想を持ち始めます。彼は権力と名声を求めるようになり、そのためには武力だけでなく、文化や知識の力も重要であると認識していました。この考えが、彼の後に行う文化政策の基盤となるのです。

1.2 三国時代の政治状況

三国時代は、中国の歴史において特に混乱した時期でした。漢王朝が衰退し、各地で豪族が勢力を拡大していました。曹操は、魏の基盤を昭明に築くために、この混沌とした状況を利用しました。彼は、軍事力で敵を打倒する一方で、文化的な基盤を整えることで政権の安定を図ることに努めました。

この時期、特に漢王朝の文学や儒教思想が重視され、知識人が求められていました。曹操はこれらの状況を見越し、文化政策を推進する必要があると感じていたのです。彼の政治的成功は、単なる軍事的勝利だけでなく、文化的な影響力の確立にも大きく依存していました。

1.3 曹操の軍事的業績

軍事指導者としての曹操の業績は枚挙に暇がありません。彼は多くの戦闘を指揮し、特に官渡の戦いでは大きな勝利を収めました。この勝利により、北方の軍勢を一掃し、彼の影響力を大きく高めました。彼はまた、新しい兵士の訓練法や戦略を導入し、戦争のスタイルを刷新しました。

やがて彼は、魏の王として君臨するようになりますが、彼の成功は単に優れた軍事戦略にとどまるものではありません。彼は戦争の合間にも文化政策を推進し、それによって民心を掌握する努力を続けました。そのため、彼の軍事的成功は文化政策に基づく政権運営の成果でもあったのです。

2. 曹操の文化政策の概要

2.1 文化政策の目的

曹操の文化政策の中心には、国の安定と統治の強化があります。彼は、正義と秩序を築くためには文化の力が必要であると主張し、特に文学と教育の重要性を強調しました。彼の政策には、文士や詩人を大いに重視し、彼らを許可された場所で活動するよう奨励しました。

また、彼は文学を通じて民に教えを広めることで、倫理観を高め、社会の調和を図ろうとしました。文学は単なるアートではなく、民の道徳を向上させ、国家を強化するための有力な手段と考えていたのです。このような視点から、彼の文化政策は決して表面的なものではなく、国家運営の根幹を成すものでした。

2.2 文士の保護と育成

曹操は、各地から文士や学者を招き、彼らに対して支援を行いました。彼の元には多くの才能ある文士が集まり、その中には有名な詩人や歴史家も含まれていました。彼は彼らに土地を与え、文筆活動に専念できる環境を整えました。これにより、多くの文学作品が生まれ、文化の振興が図られました。

特に『短歌行』などの詩は、彼の文学活動の一環として評価されています。彼の詩は、彼自身の内面的な思想や感情を反映しており、その後の詩人たちに多大な影響を与えました。このような文士の育成は、後の魏の治世においても重要な役割を果たすこととなりました。

2.3 曹操自身の文学活動

曹操は、政治的な活動だけでなく、自らも詩人として活躍しました。彼の詩は、その内容や構成において革新的であり、感情を直接的に表現する手法が特徴的です。彼はまた、政治や戦争に関連するテーマを扱い、その中で自身の思想や価値観を示しました。

彼の詩は、単なる娯楽のためだけではなく、メッセージ性を持っていました。それにより、詩を通じて人々に対する啓発的な役割を果たすことを期待していたのです。彼の文学活動は、文化政策の一環として位置付けられ、後の文学作品にも影響を与えています。

3. 曹操の詩と文学の影響

3.1 曹操の詩の特徴

曹操の詩には、力強さと感情の深さがあります。彼は直感的で簡潔な表現を用い、聴衆に強い印象を与えることを重視していました。特に、彼の詩には英雄的な精神や戦士の志が色濃く表れています。「ああ、機会を逃してはならぬ」という彼の言葉は、彼の行動力を示すものとして広く知られています。

また、彼の詩は感情の豊かさが特徴で、戦いや苦悩を詩的に表現する力に長けていました。これにより、彼の詩は単なる文学作品にとどまらず、多くの人々に共鳴を引き起こすものとなったのです。彼の詩の多くは、後世の詩人たちに模範とされ、そのスタイルが受け継がれました。

3.2 影響を与えた後の詩人たち

曹操の文学活動は、その後の多くの詩人に大きな影響を与えました。彼のスタイルやテーマは、後の詩人たちに引用され、模倣されることが多く、特に王粲や陶淵明などの著名な詩人にもその影響が見られます。彼らは曹操の詩の技法を学び、独自の作品を生み出していきました。

特に曹操の戦争に対する詩的な取り組みは、戦う詩人としての視点を持った文学作品を生む土壌となりました。これにより、文学と歴史が交わる新たなジャンルが形成され、中国文化全体において大きな変遷をもたらしました。

3.3 曹操の文学が後世に与えた影響

曹操の文学は、後の時代においても広く引用され、評価され続けました。彼の詩は、教科書として使われ、教育の一環としても重要視されるようになりました。特に「漢詩」の基礎を築いたとも言える彼の作品は、後世の詩人たちにとっての模範とされています。

さらに、彼の詩が意識的に使われることにより、文学が政治的な力を持つことを示す象徴ともなりました。曹操の詩を用いることで、彼の思想や価値観を受け継ぐことができると同時に、政治的なメッセージを伝える手段ともなったのです。これにより、文学は権力を得るための重要な武器となったのです。

4. 曹操と儒教の関係

4.1 儒教の普及とその重要性

三国時代において儒教は、教育と思想の中心的な役割を果たしていました。曹操は儒教を重視し、その普及に努めました。彼は儒教的な道徳観を持ち、忠義や仁愛などの価値を民に広げることを目指しました。彼の政治の基本には、儒教の精神が色濃く反映されています。

そのため、曹操は文士を重用し、儒教を学ぶことを奨励しました。彼の下で活動した文士たちは、儒教の教義をもとに、政治や社会問題に対する見解を述べる機会を得ることで、国民の意識を高める役割を果たしました。これにより、儒教文化の地盤が確立されたのです。

4.2 曹操の儒教観

曹操の儒教に対するアプローチは、単に理論的な理解に留まらず、実際の行動に反映されていました。彼は自らの施策に儒教の教えを取り入れ、民を統治する際には、その倫理観を重視しました。たとえば、民の幸福を考えた政策を打ち出すなど、儒教の教えを実行に移しました。

また、彼は儒教の教えを用いて国の運営を行い、文人たちに権威を与えることにより、戦後の不安定な状況を乗り越えるための一助としました。曹操の意思決定には、儒教の影響が色濃く見られるため、彼の文化政策は単に文学活動のみならず、儒教の普及にも寄与していたと言えます。

4.3 儒教文化の発展に対する影響

曹操は儒教の発展に貢献した人物として広く認識されています。彼の政策によって、多くの学者や文士が集まるようになり、彼らの活動が儒教文化を豊かにしました。特に、文士たちが教育に従事することで、儒教の教えが広まる土壌が形成されたのです。

加えて、曹操が儒教を重視した背景には、国家の安定と道徳の確立があったため、彼の時代には多くの人々が儒教に親しむようになりました。これにより、後代の文化や思想にも大きな影響を及ぼしたのです。彼の文化政策は、儒教の根付きを促進し、長い歴史の中で中国の文化に深く刻まれることとなりました。

5. 曹操の文化政策の現代的意義

5.1 現代中国文化への影響

曹操の文化政策は、現代の中国文化にも強く影響を与えています。彼の強調した文士の重要性や文学の力は、今日でも多くの人々に受け継がれています。現代中国においても、文学や文化が国家のアイデンティティや道徳の基盤を形成することが重視されています。

また、曹操が掲げた文士の保護は、現在の中国においても重要な教育方針として続いています。文芸活動が国家の発展に寄与するという考え方は、現代の教育現場でも根強く残っています。曹操の政策が持つ現代的意義は、単なる歴史的な評価にとどまらず、実際の文化活動にまで波及しています。

5.2 日本における曹操の評価

日本においても曹操は、彼の功績や文化政策に関して評価されています。歴史や文学の学習において、彼の存在は重要です。日本の詩人や文士たちは、曹操の詩やそのスタイルから影響を受け、多くの作品に反映させています。

さらに、彼の物語は日本の小説や物語にも取り入れられ、特に『三国志』という作品は日本でも多くの人に読まれています。曹操が武将であるだけでなく、文化人としても評価されることで、日本での彼の影響力はさらに広がりを見せています。

5.3 曹操の文化政策から学ぶべきこと

曹操の文化政策からは、後世に残る教訓が多くあります。特に、政治と文化の相互作用を無視してはいけないということです。彼のように文化政策を強化することで、国家の安定や民心の掌握へとつながることを認識する必要があります。

さらに、文士や知識人を大切にすることが、社会全体の発展につながるという思想は、今日の世界でも有用です。文学が国民の意識を高め、道徳観を育む力を持つことを理解し、文化政策の重要性を再認識するきっかけとなるでしょう。曹操の文化政策は、未来の文化や教育のあり方に対する貴重な示唆を与えています。

6. 結論

6.1 曹操の文化政策の総括

曹操の文化政策は、彼の政治的成功だけでなく、後の中国文化に大きな足跡を残したことが評価されます。文学を通じて、彼は知識人を重視し、国家の発展に尽力しました。文化政策は彼の治世の中心にあり、彼自身の文学活動と相まって、国家の運営において重要な役割を果たしました。

彼の影響は、詩人や文士にとどまらず、後の中国の文化や道徳観にも波及し、多くの人々の心に根付きました。そのため、曹操の文化政策は歴史の中で非常に重要な位置を占めています。

6.2 今後の研究の必要性

曹操の文化政策に関しては、まだ多くの研究が求められます。彼の文学や儒教へのアプローチ、文士たちとの関係性、さらには現代への影響について、より深く掘り下げる必要があります。今後の研究を通じて、曹操の文化的意義やその影響を新たな視点から考察し、さらなる理解を深めることが期待されます。

特に現代社会において、曹操のような文化的な視点から国を運営する重要性を再認識することは、今後の文化政策や教育のあり方についても貴重な示唆を与えることでしょう。曹操の業績が現代においてどのように生き続けているのかを考えることは、文化と歴史を学ぶ上で非常に意義あることです。