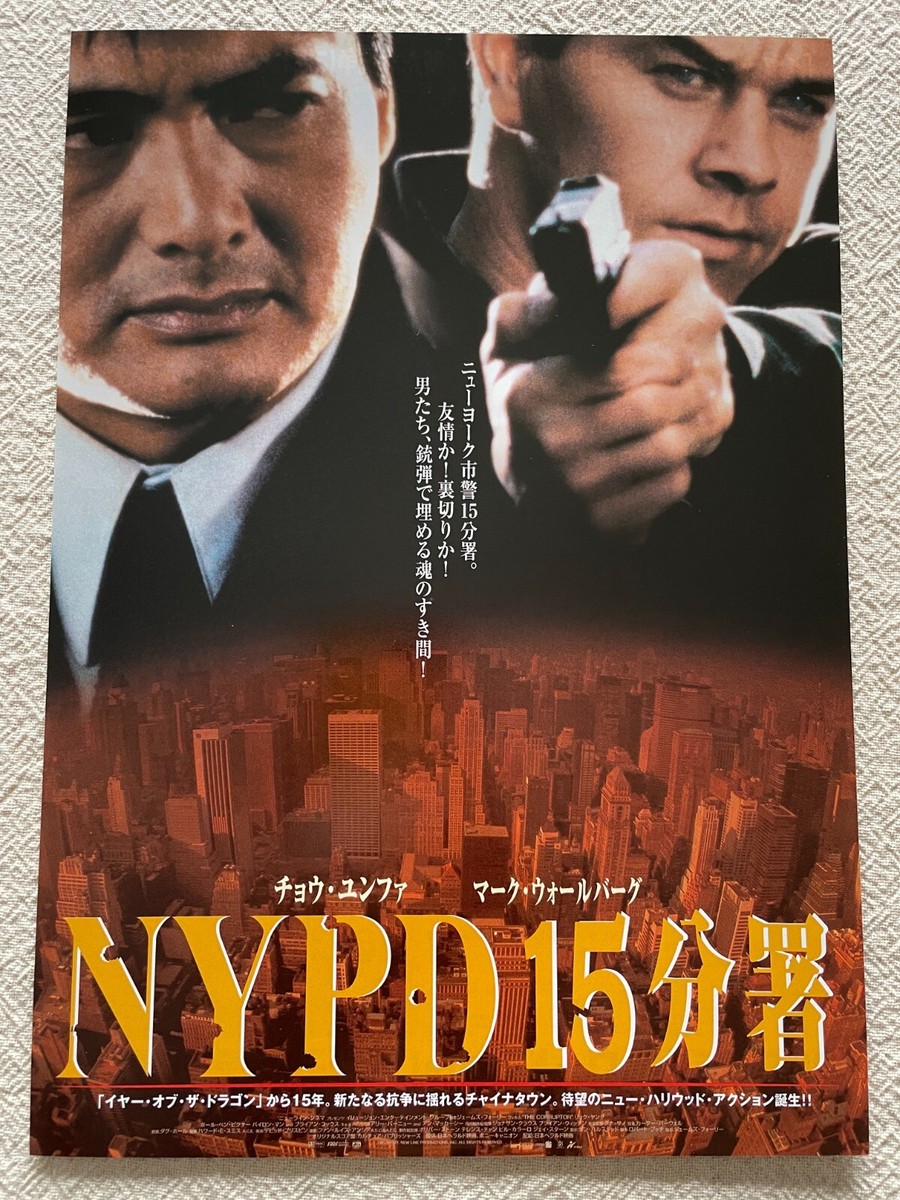

裏切りが生まれる背景とその影響について考えると、中国の長い歴史の中で、友情や信義がどれほど大切であるか、同時に裏切りがもたらす影響がどれほど大きいかが浮かび上がります。古代の武将たちの物語や歴史的事件は、友情と裏切りというテーマが深く絡み合っていることを示しています。本記事では、裏切りの定義から始まり、その歴史的背景、友情との関係、そして裏切りの心理的要因について詳しく解説します。また、裏切りがもたらす影響と、現代中国における裏切りの捉え方についても触れていきます。

1. 裏切りの定義と文化的意義

1.1 裏切りの概念

裏切りとは、一度信じ合った関係や約束を反故にする行為を指します。これは個人間だけでなく、組織や国家の間でも見られます。裏切りが起きる背景には、強い欲望、嫉妬、恐れ、または計算的な利益が絡むことが多いです。中国の歴史において裏切りは、特に権力争いや戦の遂行において重要な意味を持ちます。

翻って、中華文化の中では、「信義」が非常に重視されており、友情や忠誠が評価されます。裏切りはその真逆の行動であり、社会的な非難の対象となります。このため、文化的に裏切りという行為は、単なる一時的な価値観の欠如ではなく、深層的な信頼の破壊と見なされるのです。

さらに、裏切りに関する話は数多くの神話や伝説に残されています。例えば、古代の物語では、ある英雄が友人を裏切り、その結果大きな悲劇を呼び起こす場面がしばしば描かれています。このような物語を通じて、裏切りの恐ろしさと友情の大切さが教訓として伝えられています。

1.2 中国文化における裏切りの理解

中国文化において、裏切りは単なる個々の行動にとどまらず、家族や社会全体に影響を及ぼすと理解されています。家族や地域社会の中で築かれた信頼関係が破壊されることで、コミュニティ全体が不和に陥ることがあります。また、裏切りはしばしば「顔を失う」といった表現で語られるように、社会的な評判や名声にも大きな影響を与えるのです。

対照的に、裏切りを防ぐためには、相互理解や信頼関係の構築が不可欠です。例えば、歴史的な武将たちは盟友との絆を大切にし、裏切りを防ぐための誓いや約束を重視しました。これは、信頼を築くことが結果的に戦いの勝敗を決定づけると信じられていたからです。

中国の古典文学にも裏切りのテーマは多く見られます。『三国志』や『水滸伝』などの作品では、裏切りの行為が物語の重要な転換点となり、仁義や友情が試される場面が展開されます。これらの作品は、裏切りがもたらす悲劇的な結果や、忠義の重視について深く考える機会を与えてくれます。

2. 歴史的背景

2.1 古代中国における裏切りの例

古代中国の歴史には、数多くの裏切りの事例が存在します。特に戦の時代においては、将軍や武将たちの裏切りが戦局を大きく変える要因となりました。例えば、春秋戦国時代の公子平の裏切りは、彼の国に大きな混乱をもたらしました。元を成すために彼は、かつての盟友を裏切り、自らの権力を欲した結果、国を滅ぼす原因となったのです。

また、裏切りはしばしば権力闘争の中で発生します。王位を狙う者が、盟友の裏切りによって自らの地位を奪われるという事例は数多く、特に漢朝の初期には、権力を持つ者による裏切りが頻繁に見られました。これにより、信頼関係が壊れ、国全体が乱れる結果となったりします。

さらに、古代の賢者たちは、裏切りがもたらす教訓を重要視し、それを後の世代に伝えるための教えを残しました。これにより、裏切りは単なる過去の出来事ではなく、現代においても教訓として受け継がれているのです。

2.2 戦国時代の武将と裏切り

戦国時代は、裏切りの典型的な時代と言えるでしょう。この時期、多くの武将たちが敵を欺くために策略を用い、時には自らの部下や味方を裏切ることもありました。たとえば、韓光は同盟者を裏切って敵方に寝返り、戦局を一変させました。このように、裏切りは戦の勝敗を左右する重要な要因となりました。

また、武将たちの友情に根ざした裏切りも存在します。たとえば、劉備と関羽の友情は有名ですが、結果的に関羽が敵対する勢力に捕らえられ、劉備を裏切るかのような状況に追い込まれました。この場合、彼らの深い友情が裏切りを生む背景に関与しているのです。また、武将たちは戦場での勝利を優先する余り、かつての盟友を犠牲にすることもしばしばありました。

戦国時代における裏切りの多くは、緊迫した状況や生存をかけた戦いの中で発生しました。そのため、戦国時代の武将たちは友情を築くことの重要性を理解しつつも、裏切りが潜む危険を常に携えていました。この矛盾した状況が、裏切りの影響を深く複雑化させているのです。

3. 友情と裏切りの相互関係

3.1 友情の重要性

友情は中国文化において非常に重要な価値観とされています。友達との信頼関係は、人生のさまざまな面において支えとなり、困難な時期に助け合う基盤となるのです。特に歴史的な武将たちにとって、友情は戦いの中での連携や戦略を形成するための基本的な要素となりました。

友情に基づく結束は、戦場だけでなく政治の場でも重要です。権力を巡る争いにおいても、友人同士の結束は大きな力を発揮します。しかし、友情が時として裏切りの契機ともなりうることが、中国の歴史には多くの教訓として残されています。戦国時代の武将たちは、友情を重んじながらも、そこに潜む危険を見極めることが求められました。

たとえば、劉備と関羽、張飛の三人の義兄弟は、相互の信頼に基づいて数々の困難を乗り越えましたが、同時に彼らの友情が背後に裏切りを孕むこともあったのです。このように、友情は強固であればあるほど、裏切りというテーマが絡みやすくなることを示しています。

3.2 裏切りが友情に与える影響

裏切りは、友情に壊滅的な影響を及ぼします。一度裏切られた信頼は、簡単には再構築できないことが多いからです。古代の伝説や物語においても、友情の裏切りはしばしば劇的な悲劇を引き起こします。例えば、ある武将が友人を裏切った場合、その友人の死が戦局を変える根本的な要因となることがあります。

友情が裏切られると、その結果として怒りや悲しみが生まれ、復讐や敵対に繋がることが歴史的な文献にも記されています。武将たちの中には、裏切りによって孤立を余儀なくされ、再起の機会を失った者も多く、その結果として戦の行方が大きく変わることもありました。

友情の中での裏切りは、中心的な人物間の信頼を崩壊させ、戦力を大きく低下させる要因ともなります。そのため、裏切りが生まれる背景や影響を理解することは、歴史を紐解く上で非常に重要です。

4. 裏切りの心理的要因

4.1 裏切りを引き起こす動機

裏切りは、さまざまな心理的要因によって引き起こされます。主な動機には、自己中心的な欲望、恐れ、嫉妬、さらには道徳的な葛藤が含まれます。特に権力や地位を求める欲望は、古代から現代に至るまで裏切りの動機として強く働いてきました。

例えば、周の武王が自らの地位を確保すべく仲間を裏切った故事は、多くの人々に道徳的な教訓を与えています。このように、自己の利益を優先する行動が裏切りを引き起こしやすいことがわかります。また、他者との比較により生まれる嫉妬心も、裏切りの一因として無視できません。

さらに、恐れも裏切りの大きな要因です。例えば、ある将軍が敵に捕らえられた際、拷問や脅迫によって裏切らざるを得ない状況に追い込まれることがあります。こうした場合、心理的な圧力が裏切りを引き起こす大きな要素となるのです。

4.2 社会的圧力と裏切りの関係

人間は社会的な生き物であり、周囲からの圧力によって行動が影響されることが多々あります。特に中国社会においては、集団の中での調和や立場を重視するため、社会的な圧力が裏切りの発生に深く関わっています。個人が集団の期待に応えようとするあまり、裏切りの道を選ぶことがあります。

例えば、一部の戦国時代の武将たちは、王の命令や仲間との約束よりも、国のために裏切りを選んだケースがあります。このように社会的期待が裏切りを助長することがあるため、友情や信頼関係が大きく揺らぐことにもなります。

また、社会的な地位や役割に応じたプレッシャーも裏切りの要因として考えられます。例えば、ある者が地位向上を欲している場合、周囲の期待に応じて裏切り行為に及ぶことがあります。このように、社会的圧力と裏切りは密接に関連しているのです。

5. 裏切りの影響とその結果

5.1 個人と集団への影響

裏切りは個人にとって非常に大きな影響を及ぼします。信頼していた友人や仲間に裏切られることで、心理的なショックや孤独感が生じることが多いです。また、裏切りによって人生の新たな方向性が生まれることもあれば、一方で深い傷を負うこともあります。このような裏切りの感情は、しばしばトラウマとして残ることがあります。

集団においても裏切りの影響は顕著です。組織内で裏切りが発生すると、他のメンバーの信頼も損なわれることとなり、全体の団結力が失われる可能性があります。また、裏切りがもたらす不信感は、将来的な協力関係を困難にし、組織の存続や発展にも悪影響を及ぼすでしょう。

例えば、歴史上の戦争において、裏切り者が出現した場合、軍隊全体の morale が急激に低下し、戦局に大きな影響を与えることがあります。ここでの例からもわかるように、裏切りの影響は個人や集団の枠を超えて、広範なリスクをもたらすのです。

5.2 歴史や文学における裏切りの描写

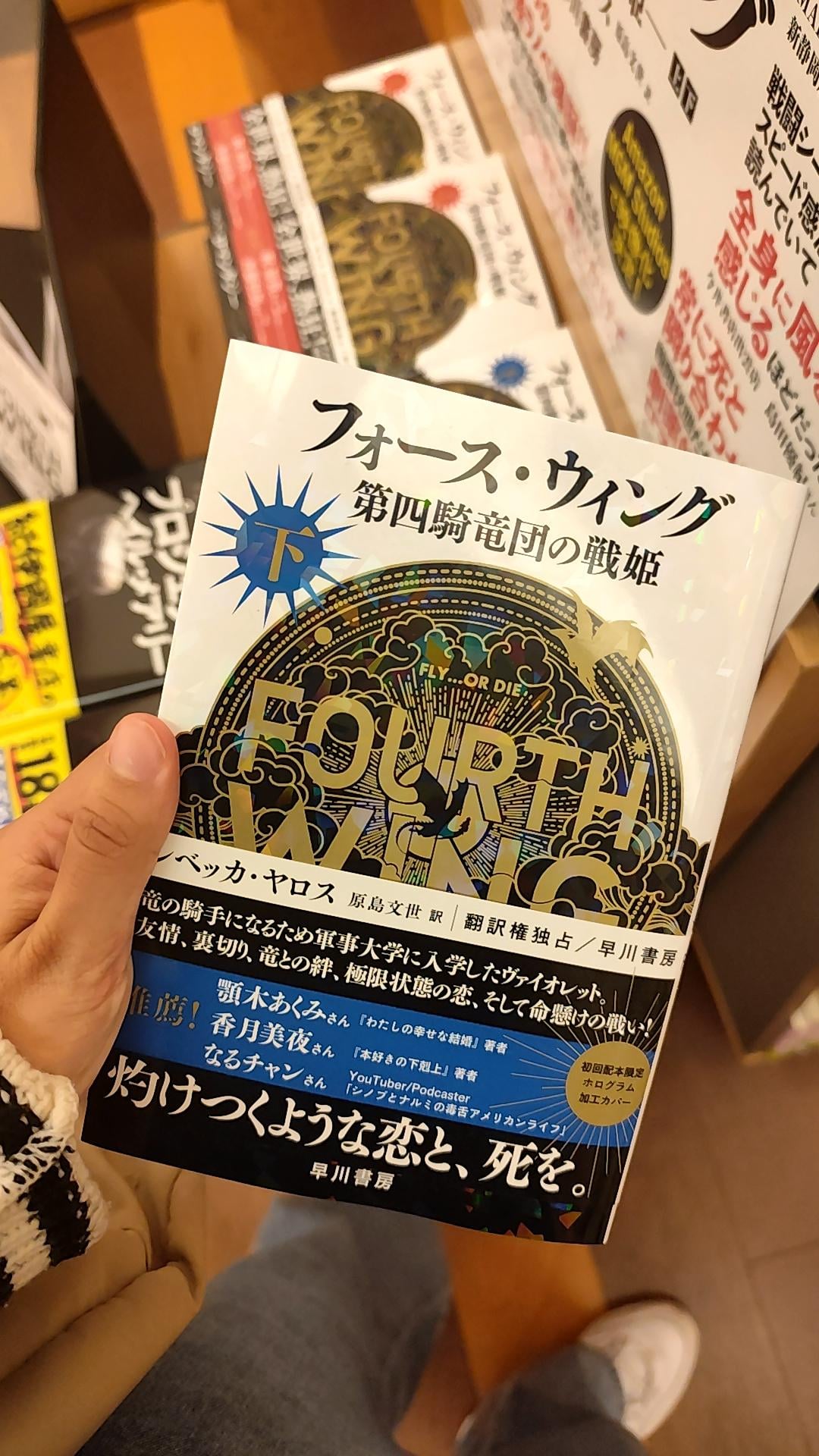

裏切りは中国の文学や歴史において、しばしば重要なテーマとして扱われます。『三国志』のような叙事詩では、裏切りの結果として生じる悲劇がストーリーの中心に据えられています。これにより、裏切りがもたらす感情的な影響について深く考察することができるのです。

また、文学における裏切りは、登場人物に大きな運命をもたらすことがあります。たとえば、『水滸伝』では、友情を裏切られた者が復讐に走る場面が多々描かれています。このように、裏切りは物語の展開やキャラクターの成長に大きく影響を及ぼし、読者を引き込む要素となります。

文化的な作品において裏切りが重要視される理由は、裏切りがもたらす教訓や深い悲劇が、観衆や読者にとって強い共鳴を呼ぶからです。これにより、裏切りの描写は単なるエンターテインメントだけでなく、道徳的な指針や人間関係の複雑さを考えるきっかけともなっています。

6. 現代における裏切りの捉え方

6.1 現代中国社会における裏切りの意味

現代中国社会では、裏切りという行為の認識が過去の時代と比較して進化しています。特に近代化が進む中で、個人主義が根付くようになり、裏切りの意味にも変化が生じています。人々は、自己の利益を追求する中で他者を裏切ることが自己防衛やサバイバルの一環と捉えることが増えてきました。

また、情報技術の発展に伴い、裏切りがより容易になっている側面もあります。SNSなどでの情報の拡散は、個人が求める自己利益のために他者を欺く手段として利用されることがあるのです。このような変化は、社会全体の信頼関係に影響を与え、人々の心理にも微妙な変化をもたらしています。

さらに、裏切りに対する反応も多様化しています。昔は裏切り者に対する厳しい処罰が一般的でしたが、現代では裏切りの背景や心理的要因を考慮する声が増えてきています。これにより、より理解し合う関係を築くことが重視されるようになってきています。

6.2 裏切りに対する理解とその変化

現代中国では、裏切りに対する理解がより複雑になっています。単純に裏切りを非難するのではなく、その背後にある理由や社会的影響を考慮することが求められています。心理的な側面を考慮に入れることで、人々はより包括的に裏切りを捉え、個別の事情に基づいた理解を深めようとしています。

また、裏切りが生じる背景には、時代の変化や社会構造の影響も大いにあると考えられています。例えば、経済の変動や社会的格差が人々の選択に影響を与え、時には裏切りにつながることもあります。このため、現代の中国社会では、裏切りを単なる個人の問題にとどまらず、社会全体の文脈の中で捉えることが重要視されています。

さらに、教育や啓蒙活動を通じて、裏切りに対する理解を深める取り組みも行われています。人々は裏切りを通じて何を学び、どのように人間関係を築いていくのかを考える機会を得ることができるのです。このように、現代における裏切りの捉え方は、進化していると言えるでしょう。

終わりに

裏切りが生まれる背景とその影響を考察してきましたが、最終的に裏切りは人間関係の複雑さや社会的な要因によって生じることが多いことが分かりました。友情や信頼が築かれる中で、お互いを裏切りたくないと思う気持ちが重要である一方で、それが時に裏切りを引き起こす要因にもなりえます。歴史的な背景や文学の中で裏切りの教訓を学ぶことは、私たちの人間関係や社会の在り方を問う良い契機となるでしょう。現代の理解を踏まえた上で、友情の価値や裏切りの影響を再考することが、未来のより良い人間関係を築くための一歩となるのではないでしょうか。