中国文化は、その多様性と深さで知られています。その中でも、女性武将の存在は非常に興味深いテーマです。歴史や神話、文学、芸術、思想など、さまざまな文化的要素が女性武将に影響を与えてきました。今回は、女性武将の歴史的背景から神話や文学、芸術、そして思想に至るまで、幅広い視点からその影響を探っていきたいと思います。

1. 女性武将の歴史的背景

1.1 中国の歴史における女性の地位

中国の歴史を振り返ると、女性の地位は時代や地域によって大きく異なります。儒教が強い影響を持っていた時代には、女性は主に家庭内の役割を果たすことが期待されました。しかし、その一方で、戦乱の時代や特定の地域では、女性が武力を持つことも珍しくありませんでした。たとえば、三国時代における黄承兒(こうしょうじょ)や、南宋時代の秦良玉(しんりょうぎょく)など、女性が武将として活躍する姿が歴史に記されています。

また、近代に入ると、女性の社会進出が進み、国民的英雄としての女性武将のイメージが強化されていきました。特に、中国共産党革命の時代において、女性が重要な役割を果たしたことは、女性武将への新たな視点をもたらしました。これにより、武将としての女性が持つ強さや、戦いにおける勇敢さが再評価されるようになったのです。

1.2 武将としての女性の出現

武将としての女性の出現は、ただ特異な例ではなく、歴史の中で複数の事例が存在します。特に、戦乱の時代においては、家族を守るために武を取る女性が多く見られました。代表的な例としては、戦国時代の王の娘であった甄氏(しんし)が挙げられます。彼女は、自らが属する国を守るために武器を手に取り、数々の戦闘を指揮しました。

また、明の時代には、李秀成(りしゅうせい)という女性武将が伝説的な存在として知られています。彼女は数々の戦争に参戦し、その勇敢さから「女中の英雄」と称されました。このような女性武将の存在は、単に戦士としての役割を超え、当時の女性たちに勇気を与え、自己を確立する手助けとなりました。

1.3 歴史的事件と女性武将

歴史的事件が他の女性武将たちにも影響を与えました。たとえば、太平天国の乱(1850-1864年)は、多くの女性たちが戦士として活動するきっかけとなりました。この乱では、多くの女性が家族を救うべく武装し、戦いに参戦しました。彼女たちの中には、数々の戦闘で数多くの敵軍を打ち倒した者もおり、その中の一人として著名な女性武将が登場します。

歴史が変革する中で、これらの女性たちの物語は、後の世代にとって重要な教訓と勇気の源となりました。このように、女性武将の登場は、単なる出来事に留まらず、女性の地位や役割を大きく変えるきっかけを生み出しました。

2. 神話と伝説に見る女性武将

2.1 中国の神話における女性英雄

中国の神話においても、女性英雄の姿は多く見られます。特に「女媧(じょか)」という神話上の存在は、創造と再生を象徴する女性として有名です。彼女は人類を創造し、天を修正したという物語が伝わっています。女媧の力強さと独立性は、後の女性武将たちにとって励みとなり、彼女たちが戦う際の精神的な支柱となったと言えるでしょう。

また、桃源郷のストーリーにも、女性の武勇が描かれています。桃源郷は理想郷とされる場所で、戦争のない平和な生活が描かれていますが、そこに住む女性たちが戦士としても活躍する姿が幻想的な物語の中で語られています。これらの神話は、女性の強さと美しさを同時に表現し、文化全体に影響を与えてきました。

2.2 伝説的な女性武将の物語

中国の伝説には、多くの女性武将の物語が伝わっています。たとえば、王貴妃(おうきひ)は、強烈な個性と美しさを持つ女性で、彼女が戦ったという伝説があります。彼女はある戦争で王の命を救い、自らも戦士として登場する姿が描かれています。王貴妃の物語は、女性が持つ力と魅力を象徴するものとして、古代から現代まで多くの人々に親しまれています。

また、蔡文姫(さいぶんき)という歴史上の女性も、武将としての活動が言及されることがあります。彼女は自身の詩や歌を通じて、戦の悲惨さを表現しつつ、自らも戦場に赴く姿が描かれています。これは、文学と戦士としての役割がどれだけ密接に結びついているかを示す一例であり、女性の声と力を象徴する重要な物語の一つです。

2.3 文化的影響の考察

これらの神話や伝説は、女性武将のイメージを形成し、文化的な影響を与え続けています。古代から現代に至るまで、これらの物語は民間伝承として語り継がれ、映画やテレビドラマなどのメディアで再現されています。例えば、映画『花木蘭(ファ・ムーラン)』は、女性が戦士として立ち上がる物語を描き、広く知られることとなりました。

また、神話や伝説に見られる女性武将の姿は、社会の価値観に影響を与え、女性たちの自己肯定感を高める要因となります。これによって、現代における女性の役割に対する見方が変わり、より多くの女性が自らの力を活かす舞台へと進出しているのです。

3. 文学作品と女性武将

3.1 古典文学に描かれた女性武将

古典文学には、数多くの女性武将が登場します。『紅楼夢』や『三国志演義』などの作品には、女性の強さや知恵、勇気が描かれています。特に『三国志演義』では、黄承儿が非常に印象的なキャラクターとして登場し、戦における彼女の勇敢さや指導力が鮮明に描かれています。このように、古典文学は、女性武将の存在を歴史的な文脈の中で描くことで、彼女たちの重要性を強調しています。

また、詩や散文の中でも、女性武将の物語が詠まれ、その勇敢さが褒め称えられています。華麗な言葉で表現される彼女たちの姿は、その時代の価値観や女性の役割を反映しており、読み手に感動を与えます。このような文学作品は、女性の立場を広げるきっかけとなり、その影響は今も続いていると言えるでしょう。

3.2 現代文学と女性武将の再評価

現代においては、女性武将に対する再評価が進んでいます。近年、多くの作家が女性武将の物語を新たな視点で描いており、これにより彼女たちの存在がより深く理解されるようになりました。例えば、現代の小説『女人無恥(じょにんむち)』では、数人の女性が主人公となり、それぞれの立場から戦いに挑む姿が描かれています。

また、これらの作品は、単なる歴史物語の枠を超え、女性の持つパワーや感情を深く掘り下げることで、読み手に強いメッセージを届けています。女性武将が持つ多様な側面を描くことで、彼女たちがどれだけ大きな影響を歴史に与えてきたかを再認識させているのです。このような文学の発展は、女性の自立や社会進出に対する意識の変革を反映しています。

3.3 文学を通じた社会の意識変化

文学は社会の鏡とも言われますが、女性武将に関する作品を通じて、社会の意識が変化してきたことは間違いありません。過去においては、女性が戦うことは一般的ではありませんでしたが、文学の力でその考え方が変わりつつあります。現代の作品では、女性が持つ強さや知恵が讃えられ、それが多くの女性たちの励みとなっています。

また、文学を通じて伝えられるメッセージは、広く社会に浸透し、女性が武将として存在してもおかしくないという考えを広めるきっかけになっています。これにより、現代における女性の役割を再考する契機となり、女性たちが自らの力を信じて行動する勇気を与えることにつながっているのです。

4. 芸術と女性武将の表象

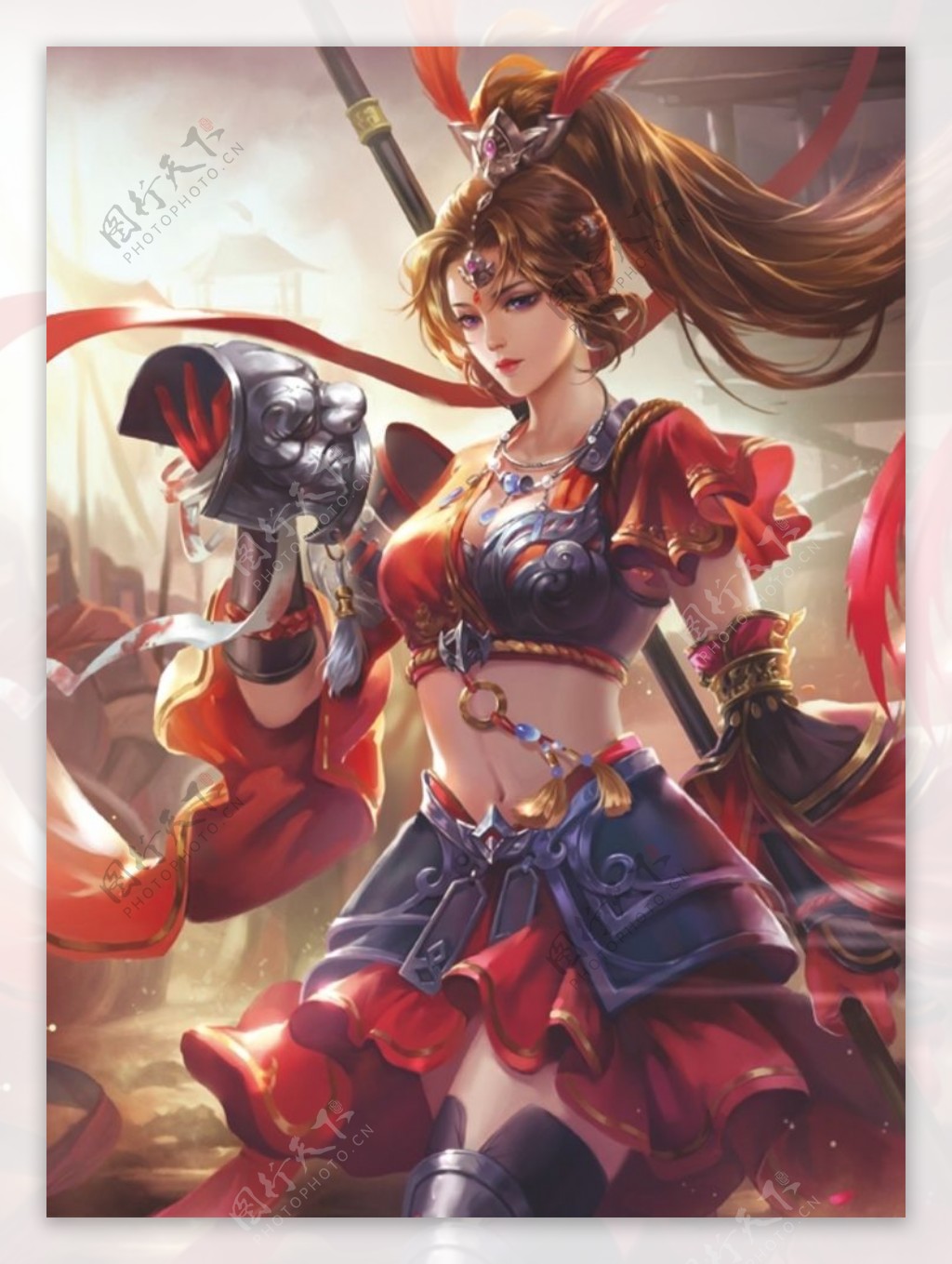

4.1 絵画や彫刻に見る女性武将

中国の伝統的な絵画や彫刻には、多くの女性武将が描かれています。特に、戦をテーマにした作品には、武器を持つ女性の姿が力強く表現されています。たとえば、清代の画家である沈采(しんさい)の作品には、彼女が勇ましく立つ姿が描かれ、観る者にインパクトを与えます。このような表現は、女性の強さを前面に出し、視覚的にその存在感を引き立たせています。

また、彫刻においても女性武将の物語は生き続けています。伝説の武将像が彫られた石碑や銅像は、中国各地に点在しており、訪れる人々に歴史を感じさせます。これらの芸術作品は、単に美術品に留まらず、文化的遺産としての価値も持ち、多くの人々に影響を与えています。

4.2 戦劇や映画における女性武将の描写

現代の戦劇や映画においても、女性武将は重要なキャラクターとして描かれています。代表的な作品として、『ちいさな中国のお針子』や『赤壁(ちあんぴ)』などが挙げられます。これらの作品では、女性が戦士として活躍し、彼女たちの物語が中心となっています。観客は彼女たちの勇敢さや知恵に感銘を受け、その姿勢が現代社会における女性の生き方に影響を与えています。

また、映画『ムーラン』のような作品は、世界中で広く人気を集め、女性武将の象徴ともなっています。ムーランは、とても高い評価を受け、女性が戦うことの大切さを訴えるメッセージを発信しています。これにより、女性武将の存在はより広まり、多くの人々に受け入れられていくことにつながっています。

4.3 芸術がもたらす文化的影響

芸術は、文化を形成する重要な要素であり、女性武将を描いた作品は社会全体に影響を与えています。絵画や映画を通じて、女性武将の物語が広まり、広く知られることとなりました。このように、芸術が持つ力によって、女性たちの勇気や強さが多くの人々に理解され、支持されるようになってきたのです。

また、女性武将が描かれることで、観る人々の女性に対する意識が変わっていくこともあります。彼女たちの物語は、女性が持つ多様な役割や力を象徴するものであり、観る者に感動を与えます。これにより、女性の地位向上や自己肯定感の向上に寄与し、社会全体の意識の変化を促す重要な役割を果たしています。

5. 思想と哲学に基づく女性武将の位置づけ

5.1 儒教と女性の役割

儒教は、中国における主要な思想体系の一つであり、女性の役割についても大きな影響を与えてきました。儒教の教義では、女性は家庭内での役割を大切にすることが強調されますが、その一方で、時には女性が持つ武勇を認める声も存在しました。特に、時代によっては、武勇を持つ女性が評価されることもありました。

たとえば、儒教の中において「孝」と「忠」が重視されますが、家族を守るために戦う女性の姿勢は、これらの価値観と結びつけて評価されることもあります。このような矛盾した視点が、女性武将の存在を文化的に根付かせる一因となったと言われています。

5.2 道教における女性の神聖性

道教は、また別の視点から女性を位置づけています。道教においては、女性はしばしば神聖視され、特に霊的な力を持つとされることが多いです。たとえば、道教の神々の中には、女性の神々も数多く存在し、彼女たちが持つ力は特に重視されます。この神聖性は、女性武将に対する尊敬を生み出し、彼女たちの戦いを重要視する文化的背景を形成しています。

道教の思想は、女性武将が持つ能力や強さを神聖視し、他者からも崇敬される存在とすることで、武闘の場における彼女たちの位置を強固なものとしました。この精神は、後の文学や芸術にも反映されています。

5.3 現代のフェミニズムと女性武将

現代においては、フェミニズムが女性武将に対する新たな視点を提供しています。フェミニズムの運動が盛んになるにつれて、女性の武勇や戦いに対する考え方が変化し、それが文学やメディアに反映されています。多くの現代の作家やアーティストが、女性武将の存在や物語を取り上げ、再評価しています。

これは、女性の自立や力強さを強調するだけでなく、過去に存在した女性武将の物語を新たな視点で伝えることで、女性たちが持つ可能性を広げる試みでもあります。また、これにより、女性武将の歴史が再び注目され、彼女たちの功績が一般的に認識されるようになっています。

6. 結論:文化が育む女性武将の未来

6.1 歴史的教訓の現代への適用

文化を通じて育まれる女性武将の存在は、歴史的な教訓を現代に生かす影響を持っています。過去に女性たちが果たした役割や貢献を学ぶことで、現代の女性たちに新たなインスピレーションが与えられているのです。また、これまでの女性の戦士としての役割が再評価されることで、新しい時代の女性たちへの期待も高まります。

6.2 未来の女性武将と文化的革新

未来においても、女性武将の存在は重要であり続けるでしょう。社会や文化が変わる中で、女性が持つ強さや能力はますます注目されています。これにより、女性が武士や武将としての役割を果たすことが期待され、文化的な革新が進むと考えられます。

また、女性武将の物語がさらに広まり、新たな視点を提供することで、次世代の女性にとっても重要なインスピレーションとなるでしょう。これは、未来の文化を豊かにし、女性の役割を多様化させる力となるのです。

6.3 女性武将に対する新たな視点の重要性

最後に、女性武将に対する新たな視点を持つことは、文化の発展や女性の地位を向上させるために非常に重要です。過去の英雄的な物語を通じて、現代の女性たちは多くの勇気と自信を得ることができるのです。その力は、女性たちが自らの人生を切り開くための重要な原動力となります。

このように、文化が育む女性武将の未来は明るく、さまざまな可能性が広がっています。彼女たちが持つ勇敢さや強さが今後も引き継がれていくことでしょう。そして、その姿は、より多くの人々に勇気と希望を与えていくことになるのです。

終わりに、女性武将の存在が持つ文化的影響は計り知れず、彼女たちの物語がこれからも語り継がれることが望まれます。歴史を振り返りつつ、未来に目を向けることで、私たちは新しい女性武将の姿を見つけることができるでしょう。