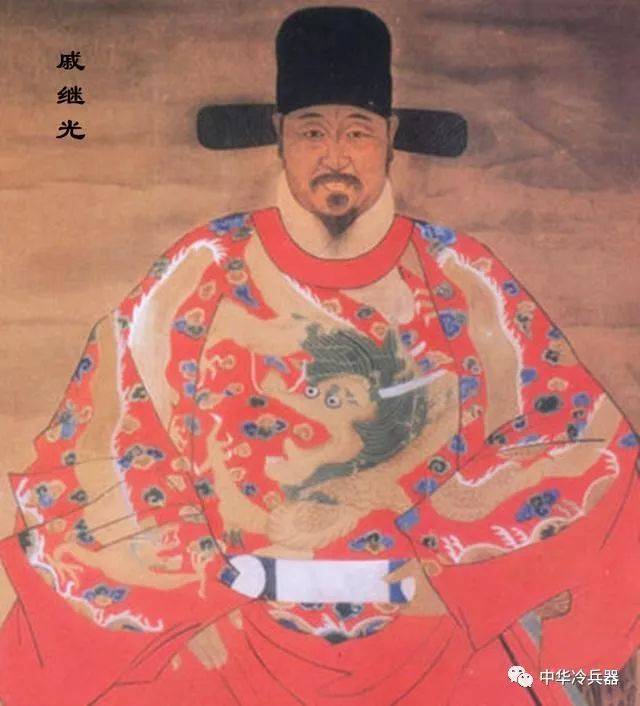

戚繼光(せいけいこう)は、明代における海防の名将であり、その戦略は今も語り継がれています。彼の生涯と業績は、中国の軍事史において重要な位置を占めており、特に海軍の発展と海防戦略における革新が際立っています。この文章では、戚繼光の海防戦略について、彼の生涯を振り返りながら、当時の海洋状況や彼の戦略、評価およびその影響について詳細に紹介します。

1. 戚繼光の生涯

1.1 幼少期と家族背景

戚繼光は1528年に現在の浙江省に生まれました。彼の家族は軍人の家系で、父親もまた名の知れた武将でした。この背景が、戚繼光の軍人としての道を歩む大きな影響を与えたことは間違いありません。幼少期から武に関心を持っていた彼は、厳しい武道の訓練を受けて育ちました。たとえば、戚は刀術や弓術だけでなく、戦略的思考を養うために多くの兵法書を読み漁りました。

彼の家庭環境は、女性の役割が特に重視された時代背景にありながら、母親も一種の教育者として彼に影響を与えました。戚繼光は、母親から学んだ道徳的価値観を大切にし、人としての徳を重んじる姿勢が後の軍人としての判断にも表れました。彼の成長期には、当時の社会情勢や戦乱が影響し、国家を守るための意義を早くから理解していたと言れています。

1.2 軍人としてのキャリアの始まり

戚繼光の軍人としてのキャリアは、彼が若干17歳のときに官軍へ入隊したことから始まります。初めのうちは一般兵士として訓練を受け、さまざまな戦闘に参加しました。この頃、彼は戦場での経験を重ね、士気を高めるための指導力も発揮するようになったと言われています。特に、彼の指揮下での部隊は、困難な戦闘でも一致団結し、高い戦果を上げることができました。

彼の名を広めたのは、南方の海域での海賊との戦闘でした。この時期に得た経験が、後の海防戦略に直接影響を与えます。戚繼光は、居住地域の防衛向上にも寄与し、地域の人々から支持を得る商業的リーダーシップも取るようになりました。特に南方海域の侵略者に対抗するための戦術は、彼の思考の礎となります。

1.3 海防戦略を展開するまでの経歴

戚繼光のキャリアが本格的に展開されるのは、明代の海防強化が急務とされた時期です。彼は明代の中央政府から注目を浴びるようになり、重要な軍事任務を帯びることになります。特に1560年代には、南海の海賊問題が深刻化しており、戚繼光には他に類を見ない戦略の構築が期待されました。彼はこの任務を通じて、海防の重要性を再認識し、持ち前の戦略的思考を活かしていくことになります。

また、彼は軍隊の教育にも力を入れました。新兵を効率的に訓練し、既存の部隊を再編成することで、戦闘能力を飛躍的に向上させました。戚は、ただ戦略を立てるだけではなく、実際の訓練においてもその戦略の正当性を示すことで、士気を高めていったのです。このようにして、彼は将軍としての地位を確立すると同時に、明代の海防戦略の中心人物へと成長していきました。

2. 明代の海防の状況

2.1 明代の海洋政策の背景

明代における海洋政策は、経済的な理由からも非常に重要な役割を果たしていました。当時、中国は海外貿易を通じて多くの富を得ており、その前提として海上の安全が求められました。朝廷は一時期、海禁政策を取り入れましたが、貿易の重要性が増すにつれて、積極的な海洋戦略が必要とされるようになりました。この海洋政策の転換期に、戚繼光の軍事戦略が生かされることになりました。

また、明代の海洋政策は、特に海賊や白人漂流者の脅威に対応することが求められるようになりました。これにより、国家は海防の強化を急務とし、戚繼光のような武将の登場が期待されることになります。彼自身も、税収や経済活動を守るためには強固な海防が必要であることを理解していました。

2.2 南方海域の脅威とその影響

明代の南方海域は、特に海賊活動が蔓延していたため、民の生活や貿易に深刻な影響を及ぼしていました。1580年代には、南海地区で活動していた日本の海賊(倭寇)や、グループの乱暴な行動に対して、明代は厳しい対応を余儀なくされました。これらの問題に取り組むためには、強力な海軍と効果的な防衛戦略が必要でしたが、当時の海防は脆弱でした。

このような状況の中で、戚繼光は南海地域を中心に海防戦略を展開し始めました。彼は地元の漁民や商人と協力することで、海防体制を強化し、情報収集や捕藩の効率を高めました。彼の努力によって、海賊の活動は徐々に抑制されていくことになります。この歴史的背景が、明代の海防戦略を考える上で欠かせない要素です。

2.3 海賊活動とその対策の必要性

明代における海賊活動は、ただの違法行為にとどまらず、国家の安定そのものを脅かす存在でした。海賊たちは影響力を通じて地元の商業や経済にも干渉し、その結果として民間人が被害を受けていました。特に南海では、海賊の存在が明らかに脅威となっており、政府はこれに対処するための具体的な戦略を急ぐ必要がありました。

戚繼光の海防戦略は、このような背景を受けて構築されました。彼は陸海両方からの脅威を考慮し、海上での監視体制を強化しました。また、海賊との交渉や、地元の人々との協力関係を築くことで、民間人の安全を守ると同時に、海賊の行動を制限していきました。彼の戦略は、単なる武力だけでなく、民間との協力による全方位からの対策を強調するものでした。

3. 戚繼光の海防戦略

3.1 戦略の基本的理念

戚繼光の海防戦略の基本理念は、「防御第一」と「民との連携」です。彼は、海の防衛は武力だけではなく、地域住民との協力が不可欠であると考えました。たとえば、彼は漁民たちを集め、海上での監視システムを共有し、彼らの情報を有効に活用しました。このようにして、住民と軍との連携を強化し、情報を迅速に共有する体制を築くことに成功しました。

また、戚繼光は戦略的な位置に要塞を設け、敵の侵攻を早期に発見するための設備を整えました。これにより、敵の襲撃に備えるだけでなく、与えられた地域を効率的に攻略するための準備も整えました。さらに、彼の理念は、単に敵を排除するのではなく、地域の安定を図り、持続可能な安全な環境を築くことにありました。

3.2 主要な戦術と防衛工事

戚繼光の海防戦略における主要な戦術は、敵の侵入経路を予測し、そこに重点を置いて防衛工事を施すことでした。彼は地元の地形を詳しく分析し、特に容易に侵入される場所には堅牢な堡塁を構築しました。例えば、彼は 浙江省の舟山群島に重要な要塞を築き、海賊活動を監視し、直ちに対応できる体制を整えました。

さらに、戚繼光は陸上と海上での連携を強化するため、特殊な部隊の編成にも注力しました。侦察部隊は地元の漁船を利用し、敵の動きや海上での状況を常時把握する役割を果たしました。実際に戚繼光が率いる部隊は、特に海戦においてその効果を最大限に発揮し、海賊を排除することに成功しました。このような戦術は、後世における海軍の戦略に大きな影響を与えることとなります。

3.3 部隊の編成と訓練

戚繼光の部隊は、通常の軍隊とは一線を画した独自の編成が特徴です。彼は部隊の専門化を図り、弓兵、刀兵、銃兵といった異なる部隊を効果的に運用しました。これにより、さまざまな状況に応じた迅速な対応が可能となり、海戦においても有利な条件を得ることができました。

訓練に関しても、戚繼光は非常に重視しました。彼は新兵に対して厳格なトレーニングを実施し、戦闘だけでなく、指揮官としての資質を身につけるための教育も行いました。たとえば、彼は部隊ごとに定期的な演習を行い、授業形式と実際の操作を融合させることで、実践力を養いました。このようにして、戚繼光は高い士気と戦闘能力を兼ね備えた部隊を育成しました。

4. 戚繼光と中国海軍の発展

4.1 戚繼光による海軍の整備

戚繼光は、明代の海軍整備において重要な役割を果たしました。彼の手腕によって、当時の明代海軍は大幅に近代化され、組織としても効率が向上しました。彼は新しい軍艦の建造や、既存の艦船の改良を促進し、海上作戦の実行力を高めました。特に、戚は軍艦の速度や装備、乗員の訓練を重視し、太平洋地域での直接的な対抗策としての性格を強化しました。

また、彼は自ら造船工場を設立し、大規模に艦船を建造するシステムを構築しました。これにより、海軍は航行能力や戦闘力を急速に向上させ、他国との競争に耐え得る状態となりました。このような整備プロセスは、後の時代における中国海軍の発展においても大きな影響を与えることとなります。

4.2 戚繼光の戦果とその影響

戚繼光の名将としての評価は、彼が築いた海防政策の成功によって裏付けられています。特に、彼によって多数の海賊が排除されたことで、南方海域における治安が劇的に改善され、商業活動の健全化に寄与しました。戚は何度も海上での勝利を収め、その戦果は記録に残るものとなりました。

彼の成功体験は、当時の明政府にとっても有益なものであり、他の地域でも彼を模範とした海防戦略が模倣されることとなります。特に南方海域における海賊問題への対策は、他の地域でも評価され、その後の海軍戦略や防衛において重要なモデルとして活用されました。

4.3 他の地域への応用と影響

戚繼光の海防戦略は、特に南方海域における成功に留まらず、北方や西方にも応用されることとなりました。戚の理念や戦術は、後の明代の将軍たちによって引き継がれ、様々な地域での海上防衛に役立てられました。このように、戚繼光の業績は、中国全体における海軍の発展に深刻な影響を与えました。

また、彼の海防戦略の基本理念は、後の時代の海軍戦略や、国際的な海洋政策においても言及されることになり、今なお多くの著書でその考えが取り上げられています。戚繼光は、単なる武将ではなく、海上防衛において革命的な思想を持った人物であることが確認され、その影響は歴史を超えて続いています。

5. 戚繼光の遺産と評価

5.1 彼の戦略が後世に与えた影響

戚繼光の海防戦略は、後世の軍事指導者や政策決定者に多大な影響を与えました。彼の理念に基づいた戦略は、地域住民の協力を重視し、情報共有の重要性を強調するものでした。これは、後の中国海軍や他の地域の軍事戦略にも受け継がれ、戦争や防衛のアプローチとして普遍的な価値を持つようになりました。

また、彼の成功事例は、他国にも影響を与えました。特に隣国の日本や朝鮮でも、戚繼光の考えが模倣され、地域の安全保障における教育や訓練に活かされることとなります。このように、戚繼光の遺産は国際的な視野においても重要な意味を持つこととなりました。

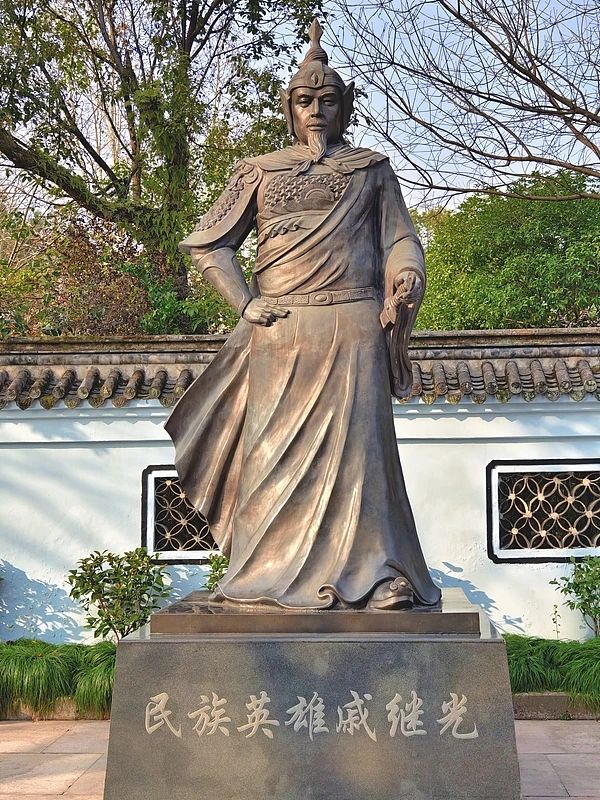

5.2 歴史的評価と文化的意義

戚繼光の業績は、評価されるべき英傑として語り継がれています。彼の戦略や戦術は、様々な歴史書や文学作品に描かれ、中国文化における英雄像を確立しています。彼の冒険や成功故事は、現在でも映画や小説としては多くの人々に影響を与えています。彼の姿勢や信念は、効果的なリーダーシップのモデルとして多くの人々に感銘を与えています。

また、戚繼光の実績は、ただの武力行使にとどまらず、地域社会との共生や合作の重要性を説くものでした。このような姿勢は、現代においても重要視されるリーダー像として位置づけられ、多様性を尊重しつつ、戦略的思考を重視する価値観と結びついています。

5.3 現代に見る戚繼光の影響

現代においても、戚繼光の影響は色濃く残っています。特に、中国の海洋戦略や国防政策において、彼の理念は現在でも参考にされています。現在の国際情勢において、海洋の安全保障や貿易の重要性はますます高まっており、戚繼光の戦略が再評価される機会が多くなっています。

彼の海防戦略は、現代の海軍組織や教育体系においても重要な要素となっています。教訓として、地域との連携や情報共有が求められる現代の状況において、戚繼光の姿勢は再び注目されています。彼の戦略的思考は、未来における軍事や外交の重要な材料として位置づけられることでしょう。

6. 結論

6.1 戚繼光の海防戦略の意義

戚繼光の海防戦略は、明代における海の安全保障を実現しただけでなく、後世にわたってその重要性を認識させるものでした。彼は、単なる武力の行使だけでなく、地域住民との協力や戦略的思考を重視しました。この姿勢が、彼の成功の要因であり、現代においても依然として重要な教訓とされています。

6.2 現代における教訓

現代の軍事と外交に関しても、戚繼光の海防戦略から学べるポイントは多々あります。情報共有と地域との連携は、破壊的な衝突を回避し、持続可能な平和を築くために不可欠です。戦略的思考や効果的な組織運営は、今の時代でも必要なスキルであり、戚繼光の理念はそれに寄与するものといえます。

6.3 未来への展望

今後も、戚繼光の海防戦略に学ぶことは多いでしょう。地域を超えた協力や戦略的思考は、未来の安全保障においても重要です。歴史から学ぶことは、単なる過去の知識ではなく、未来を見据えた行動の原則ともいえるでしょう。戚繼光の業績が、未来の世代にとって有益であることを願います。

戚繼光は、彼の時代の困難を乗り越え、地域を守り、国家の未来を築く力強いリーダーでありました。その影響は今日の中国にも色濃く残り、彼の教訓は未来への指針となることでしょう。