稲作は中国の農業において非常に重要な役割を果たしてきました。その技術と方法は、長年にわたって農民たちによって受け継がれ、改良されてきました。本記事では、稲作の栽培技術と農法について、歴史的背景や基本知識から始まり、育苗や収穫の具体的な技術、そして伝統的および近代的な農法に至るまで詳しく解説します。また、環境への影響や持続可能な農業の必要性についても触れ、今後の稲作の未来についても考察します。

1. 稲作の歴史

1.1 稲作の起源

稲作の起源は、約1万年前にさかのぼります。考古学的な研究によれば、古代中国南部の長江流域で稲作が開始されたとされています。この地域は、温暖な気候と水が豊富で、稲の栽培に最適な条件が整っていました。初期の農民たちは、野生の稲を選抜しながら栽培を進め、徐々に品種改良を行っていったのです。

さらに、この時期の農業は集落の発展とも深く結びついています。人々は共同で水田を作り、稲作を行うことで、食料供給が安定し、村落間の交流も盛んになりました。これにより、稲作は単なる農業活動にとどまらず、地域社会の形成にも寄与する重要な要素となったのです。

1.2 中国における稲作の発展

稲作は、中国の歴史と共に発展してきました。漢代から唐代にかけて、科学技術の進歩により、農業技術も向上しました。この時期には、灌漑技術の発展や、農具の改良が進み、より効率的な稲作が可能となりました。特に、唐代には「農業経済」が重視され、農民たちはより多くの生産を目指して新しい農法を導入するようになりました。

また、中国では稲作が細分化され、多様な品種が栽培されるようになりました。特に、南方地域では水稲が盛んに行われ、北方地域では乾燥地に適した品種が開発されました。これにより、中国全土で稲作は重要な食料源として位置付けられるようになったのです。

1.3 日本への稲作の伝播

稲作は中国から日本にも伝わりました。紀元前3世紀頃に、朝鮮半島を経由して日本に伝わったとされており、特に新潟県や福島県などの水田で広がっていきました。日本の稲作は、中国の技術を基にしながらも、日本独自の農法が発展していきました。例えば、きれいな水と土壌を保つための農法や、気候に合わせた品種の選定が行われました。

また、稲作は日本の文化や宗教とも深く結びついています。稲は「食」としてだけでなく、「神聖な存在」としても認識されており、収穫祭や豊作を祈る祭りが各地で行われています。稲作は、単なる農業活動を超えて、日本人のアイデンティティ形成にも寄与しているのです。

2. 稲作の基本知識

2.1 稲の種類

稲作において、使用される稲の種類は非常に多様です。一般的に、稲は「うるち米」と「もち米」に分けられます。うるち米は、主に食用として広く利用され、料理や加工食品に使われています。一方、もち米は、餅や和菓子などの作成に使用されるため、特定の地域で重要な役割を果たしています。

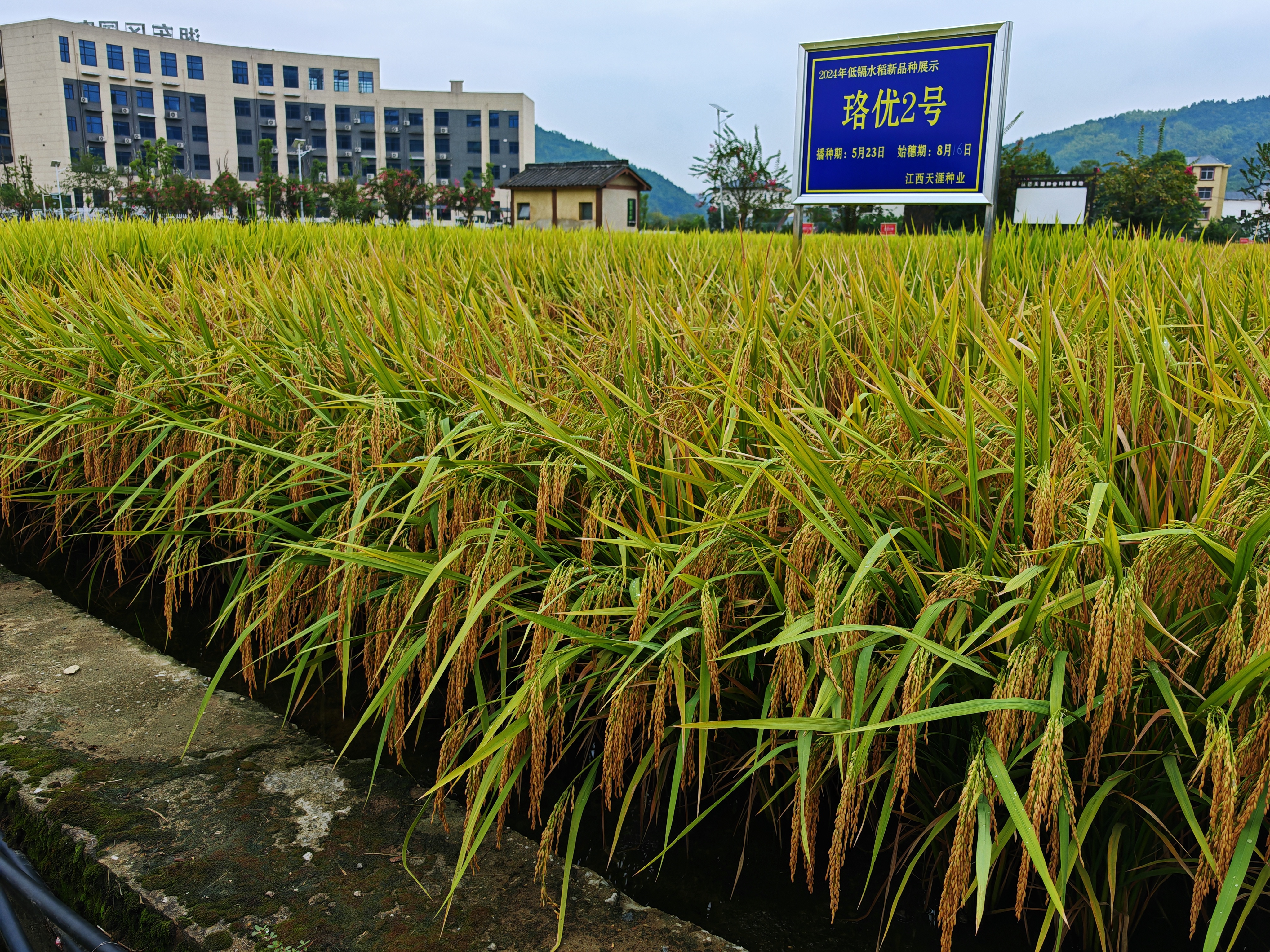

さらに、近年では、新しい品種の開発も進んでいます。耐病性や耐乾燥性を持つ品種などが開発され、農業の生産性向上に寄与しています。特に、気候変動に対する適応性を考えた品種改良が求められる中で、科学技術の進歩が重要な鍵を握っています。

2.2 稲作に適した気候条件

稲作には特定の気候条件が求められます。温暖で湿潤な気候が理想とされ、特に水分と日照が十分に確保される地域が稲作に適しています。一般的には、平均気温が20℃以上、降水量が年間1000mm以上の地域が好まれます。

また、近年では温暖化の影響で、稲作の適地が徐々に変化しています。新たな品種は、変化した気候条件にも対応できるように開発されており、これにより新しい耕作地域の開発も模索されています。また、栽培時期の調整や管理技術の工夫が、収穫量や品質の向上に寄与しています。

2.3 土壌の重要性

適切な土壌は、稲作の成功に不可欠です。土壌には、栄養素が豊富で水はけが良く、保水能力に優れた特性が求められます。特に、水田での稲作は、土壌の養分やpHバランスが大きく影響します。また、稲が必要とする窒素、リン酸、カリウムといった栄養素を十分に供給するための施肥が重要です。

さらに、土壌の管理は持続可能な農業においても重要な要素です。耕作方法の工夫や、緑肥や有機肥料の利用など、土壌の健康を保つための取り組みが求められています。これにより、土壌の劣化を防ぎ、長期的に安定した稲作が実現されるのです。

3. 栽培技術の紹介

3.1 播種方法

稲作の最初のステップである播種は、非常に重要な工程です。現在、日本では苗を育成してから植え付ける「育苗方式」が主流です。苗床で特定の期間育てた後、水田に移植します。この方法は、成長の過程で病害虫からの影響を受けにくく、均一な生育を促進します。

最近では、育苗の省力化を図るために、多層式の育苗トレイや自動播種機の導入も進んでいます。これにより、労働力の削減や効率的な生産が期待されています。また、温度管理や水管理を徹底することで、健康な苗を育てる技術も進化しています。

3.2 育苗技術

育苗は稲作の成功を左右する重要な技術です。安定した苗の育成には、適切な温度と湿度の維持が欠かせません。具体的には、育苗用のハウスや温床を使用して、温度を20℃から30℃に保ちつつ、十分な水分を与える配慮が必要です。

さらに、育苗期間中には施肥も行われ、特に窒素肥料が使用されます。これは、苗の成長を促進し、活力のある状態で水田に植え付けるためです。また、新しい育苗技術としては、参加型の育苗や機械化による育苗作業の効率化が進行中です。これにより、農業の生産性は大きく向上しています。

3.3 稲作の収穫と脱穀

稲作の最後のステップである収穫は、農業において最も喜ばしい瞬間です。通常、稲は成熟期に乾燥が続くと、収穫に適したタイミングが訪れます。収穫には手作業による刈取りと機械化された収穫機が使用されており、農業の規模に応じて選択されます。

収穫後は、脱穀作業が行われます。脱穀とは、稲穂から籾を分離する工程であり、手作業や専用の脱穀機が用いられます。特に、機械化が進んだ地域では、脱穀機による効率化が図られ、多くの農家が恩恵を受けています。これにより、収穫から出荷までの時間が短縮され、高品質な食材を市場に提供することが可能となっています。

4. 農法の種類

4.1 伝統的な農法

稲作には、古くから受け継がれてきた伝統的な農法があります。これらの農法は、地域の自然環境や気候に応じた工夫が凝らされており、持続可能な農業を支える重要な技術です。例えば、田んぼでの生物多様性を保つために、緑肥や有機肥料を用いる方法が多く、これらは土壌の健康を維持します。

また、地域によっては「代掻き」や「水管理」の方法も異なります。米の品種ごとに最適な栽培条件を模索し、それに基づいた農法が実施されることも特徴です。地域の農民たちは、経験を通じて蓄積した知識を元に、日々の農業を行っています。

4.2 近代的な農法

近代的な農法は、科学技術の発展とともに進化してきました。農薬や化学肥料の使用が一般化し、より効率的な生産が可能となっています。さらに、近年では精密農業やIoT技術を取り入れたデジタル農業も注目されており、例えば、センサーを用いた土壌水分のモニタリングなどが行われています。

これにより、農家は適切なタイミングで水や肥料を施すことができ、無駄を減らすことが可能となります。また、種子の改良技術も進み、病虫害に強い品種が次々に開発されています。これにより、稲作の生産性と品質は飛躍的に向上しています。

4.3 有機稲作

有機稲作は、環境への配慮から引き起こされた新しい農法です。化学肥料や農薬を使用せず、自然素材を使用することで、土壌や水質を守ります。多くの消費者が健康志向を持つ中、有機米の需要は高まっています。

有機稲作では、土仕事が重要です。土壌の微生物を活かすために、緑肥や堆肥を利用し、農業を行うことが強調されています。また、相互扶助の考え方を基に、複数の作物を同時に栽培する「輪作」や「混作」が行われることもあります。これにより、生態系の保護や多様性の維持が促進されています。

5. 稲作と環境

5.1 水資源の管理

稲作は水を必要とする作業であるため、水資源の管理が重要です。日本では、各地に河川やダム、ため池が整備されており、効率的な灌漑システムが確立されています。しかし、気候変動により水資源が不安定化する中、多くの農家が水の適切な管理に取り組んでいます。

最近では、「スマート農業」を導入する農家も増えてきました。これは、IoTデバイスを用いて土壌の水分量をリアルタイムで測定し、必要な分だけ水を供給する技術です。これにより、水の無駄遣いを防ぎ、資源を持続可能に使用することができています。

5.2 生物多様性の保護

稲作は生物多様性と密接に関連しています。水田は多くの生き物の生息地となり、様々な生態系を形成します。このため、稲作を行う際には、生物多様性を意識することが求められています。たとえば、農薬の使用を控えることで、これらの生態系を保護し、自然のバランスを維持することが重要です。

また、水田の周辺には、野生動物や植物が生育するスペースを確保する「生態系ネットワーク」の考え方が導入されています。これにより、農業と環境保護の両立が図られています。農業者自身が地元の環境に配慮しながら活動する姿勢が、生物多様性の保護に繋がっています。

5.3 持続可能な農業の実現

持続可能な農業は、稲作においても重要なテーマです。農業が環境に与える影響を最小限に抑えつつ、収益を上げることが求められています。具体的には、有機栽培や自然農法を取り入れることで、環境に優しい農業を実現しようとする動きが広がっています。

その中で、農業は単なる産業ではなく、地域の文化や伝承とも結びついています。地元の食材を活用することで、地域経済の発展にも寄与すると同時に、食のソーシャルイニシアティブも進行中です。消費者と農家との絆を再構築し、共に持続可能な未来を目指すことが求められています。

6. 稲作の未来

6.1 技術革新の影響

稲作における技術革新は、今後ますます進展するでしょう。特に、人工知能やビッグデータの活用によって、農業の管理が一層効率化されると期待されています。また、品種改良や新たな農法の開発が進み、食糧生産能力の向上に寄与すると考えられています。

例えば、遺伝子編集技術を用いた新たな品種開発は、これまでの育種方法とは異なり、より早く高品質な稲を生み出すことが可能になります。これにより、農家は気候変動にも対応できる品種を育成することができ、持続可能な農業が実現されるでしょう。

6.2 グローバル化と稲作

グローバル化が進む中、稲作も国際的な影響を受けています。各国からの輸入米が国家の市場に流入し、価格競争が激化しています。これにより、国内の農家は収益を上げるための戦略を模索し続ける必要があります。

また、他国との協力も重要な課題です。共通の課題である食糧安定供給の確保や、環境保護に向けた取り組みが求められています。例えば、国際的なトレード契約を通じて、農産物の輸出入だけでなく、技術の共有も進めることで、互恵共存の関係を築く努力がなされています。

6.3 食文化の変化に伴う影響

稲作の未来を考える上で、食文化の変化が与える影響も無視できません。健康志向の高まりや多様化する食生活が、米の消費方法に新たな変化をもたらしています。例えば、低GI(グリセミックインデックス)や栄養価の高い米の需要が増加し、それに対応する品種開発が進んでいます。

また、米を使った新たな商品開発も行われています。米粉を用いたパンや麺類、さらには米を主成分としたお菓子など、さまざまな製品が市場に登場し、米の消費を促進しています。このように、稲作は自然環境のみならず、経済や食文化と密接に関わっており、今後の発展が期待されます。

まとめ

稲作の栽培技術と農法は、古代からの伝統と現代の技術の融合によって進化を遂げてきました。その歴史を踏まえつつ、基本知識から最新の技術、持続可能な農業への取り組みまで、多岐にわたる知識が求められています。環境問題や食文化の変化に柔軟に対応しながら、未来の稲作が持続可能であることを願っています。