中華料理は、世界中で愛される料理の一つです。その豊かな文化と多様性は、数千年にわたる歴史の中で育まれてきました。中華料理は、単なる料理のスタイルではなく、食材や調理法、文化そのものが融合したものであり、その影響は他国の料理にも広がっています。この記事では、中華料理と他国料理の融合について詳細に探っていきます。

中華料理と他国料理の融合

1. 中華料理の基本と特徴

1.1 中華料理の歴史

中華料理の歴史は非常に深く、古代から現代までの数千年にわたります。紀元前の古代中国にまで遡ることができ、当時の料理文化は農業の発展や交易の影響を受けました。隋・唐時代には、様々な地方の食材やスパイスが集まり、多様な料理スタイルが生まれました。特に、宋代の「饕餮文化」は、料理の芸術性を高め、見た目と味の両方が重視されるようになりました。

また、明清時代に入ると、中華料理のスタイルはさらに多様化しました。この時期には、地方料理の特徴が際立つようになり、四川料理、北京料理、広東料理などの名が広まりました。各地域の地理的条件や気候、文化に応じて、食材や調理法が変化し、豊かなバリエーションが生まれました。

1.2 中華料理の主要な食材

中華料理の特徴の一つは、使用される食材の多様性です。米、小麦、豆、野菜、肉、魚介類など、地域によって異なる豊富な食材が用いられます。例えば、北方では小麦が主食とされる一方、南方では米が多く消費されます。また、香辛料や調味料も重要で、五香粉や醤油、酢などが料理に深い味わいを与えます。

さらに、地域特有の食材や、季節に応じた旬の食材の使用も中華料理の魅力の一部です。四川料理で使われる山椒や辛味、一方で、広東料理では新鮮な海産物が重視されるなど、地域性が鮮明に表れています。このような多彩な食材は、食文化の奥深さを訴える要素にもなっています。

1.3 調理技術の多様性

中華料理の調理技術も非常に多岐にわたります。一般的に「炒める」「蒸す」「煮る」「揚げる」といった基本的な調理法がありますが、それぞれの技術には独自の方法があります。たとえば、炒め物は高温で短時間に火を入れるため、食材の色、香り、食感を最大限に引き出します。これは、食材の持つ本来の味を活かすための重要な技術です。

また、中華料理には「切り方」や「盛り付け方」も重要視されます。食材の切り方ひとつで、料理全体の風味が変わるため、仕込みの段階からこだわりが見受けられます。さらに「火加減」や「調味料の使い方」なども、料理の完成度に大きな影響を与えます。これらの技術は、地域や家庭ごとの伝承によって受け継がれています。

2. 中華料理の世界への影響

2.1 中華料理の広がり

中華料理は、18世紀から19世紀にかけての移民によって世界中に広がりました。特に、アメリカや日本などにおいては、中国からの移民が経営する中華料理店が増え、当地の食文化に大きな影響を与えました。アメリカにおいては、カリフォルニアゴールドラッシュの際に多くの中国人移民が渡り、彼らが持ち込んだ料理が現地の人々に受け入れられ、様々な形でアレンジされることとなります。

また、中華料理はその後も進化を続け、各国の食文化と融合していくことになります。例えば、アメリカでは中華料理の定番である「チャイニーズ・タケアウト」や「スィート&サワー・ポーク」が生まれ、現地の人々のライフスタイルに溶け込んでいきました。このような進化は、単に異なる料理を組み合わせるだけでなく、文化同士の相互作用の結果でもあります。

2.2 他国料理に与えた影響

中華料理は、他国の料理スタイルにも強い影響を与えています。例えば、インドネシアの「チャーシュー」やヴェトナムの「フォー」は、中華料理の要素を取り入れつつも、独自のアレンジが加えられています。これらは、地域の香辛料や食材との組み合わせにより、新たな料理として確立されています。

さらに、南アフリカの「チリ・チーズ」やオーストラリアの「レッド・カレー・ヌードル」も中華料理の影響を受けた料理です。これらの料理は、現地でのニーズや嗜好に合わせて改良され、新しいスタイルに仕上がっています。中華料理の多様性は、他国の料理にも新たなインスピレーションを与え、世界各地で新しい料理が生まれています。

2.3 各国での中華料理の受容

各国での中華料理の受容は、その国々の文化や食習慣によって異なります。日本では、長い歴史の中で中華料理が親しまれてきました。特に、横浜の中華街は多くの人々に愛され、中華料理の一大拠点となっています。また、料理のスタイルも日本人の好みに合わせたものが増えており、多くのバリエーションが生まれています。

さらに、アメリカでは、特に都市部で中華料理の人気が高まっています。料理は多様化し、辛さや甘さ、香りのバランスが考慮されたメニューが豊富に提供されています。シカゴやニューヨークの中華料理店では伝統的な料理はもちろん、新しいフュージョン料理も多く登場しています。このように、中華料理は世界中で受け入れられており、各国の食文化と共に成長し続けています。

3. 中華料理と日本料理の融合

3.1 日本における中華料理の発展

日本において中華料理は、19世紀末から20世紀初頭にかけて本格的に広まりました。特に横浜の中華街は、その発展の中心地として知られ、多くの移民によって様々な中華料理が紹介されました。初めは本格的な中華料理が提供されていましたが、徐々に日本の食文化に適応していく過程で、日本独自の中華料理が生まれていきました。

この融合の最たる例が「ラーメン」です。中国の「拉麺」をベースにしながらも、日本人の嗜好に応じた独自のスタイルが形成されました。スープの種類やトッピング、麺の太さなどは、日本の地域性や食習慣に合わせて多様化し、現在では国内外で絶大な人気を誇る料理となっています。

3.2 日本風中華料理の特徴

日本における中華料理の最大の特徴は、食材の新鮮さと繊細な味付けです。特に、日本では素材の持つ風味を重視し、薄味であっても深い旨味を引き出す調理法が採用されています。例えば、醤油の代わりに白だしを使ったり、あんかけの際の味付けに工夫を凝らすなど、工夫が凝らされています。

また、日本独自の料理スタイルも成立しています。代表的なものとして「中華そば」、「餃子」、「春巻き」などがありますが、特に「餃子」は日本の家庭料理として親しまれています。外はカリッと焼かれ、中はジューシーな肉汁が詰まった餃子は、日本の食卓では欠かせない存在となっています。このように、日本風中華料理は独特の進化を遂げ、国民的な人気を集めるようになりました。

3.3 有名な日本風中華料理の例

有名な日本風中華料理の一つに「天津飯」があります。これは、卵とご飯を組み合わせた料理で、あんかけの甘酸っぱさが特徴です。天津飯は本来の中華料理と異なり、多くの家庭で昼食や夕食に楽しまれています。また、「麻婆豆腐」も日本の食卓で非常に人気がありますが、日本風にアレンジされた麻婆豆腐は、辛さが抑えられ、まろやかな味わいに仕上げられています。

さらに、「チャンポン」も日本における大人気の中華料理です。長崎の郷土料理として知られ、海鮮や野菜が豊富に使われたスープに細い麺が入った一品は、食べ応えがあり、さまざまな具材を楽しむことができます。これらの料理は、日本人の口にしっかりと合った形に進化しており、国民的な料理として定着しています。

4. 中華料理と西洋料理の融合

4.1 西洋における中華料理の受容

西洋においても中華料理は多大な影響を及ぼしています。特にアメリカでは、中華料理の人気が非常に高く、「中華料理店」は至る所で見かけることができます。アメリカでは、中国からの移民が初めて中華料理を広めたことで、現地の食文化に受け入れられる土壌が整いました。

この際、現地の食材や調味料が積極的に取り入れられ、アメリカ人の口に合うようにアレンジされることも多く、新たなスタイルが生まれるきっかけとなりました。例えば、「オレンジチキン」や「ジェネラル・ツオの鶏肉」などは、完全にアメリカ式にアレンジされた料理と言えます。

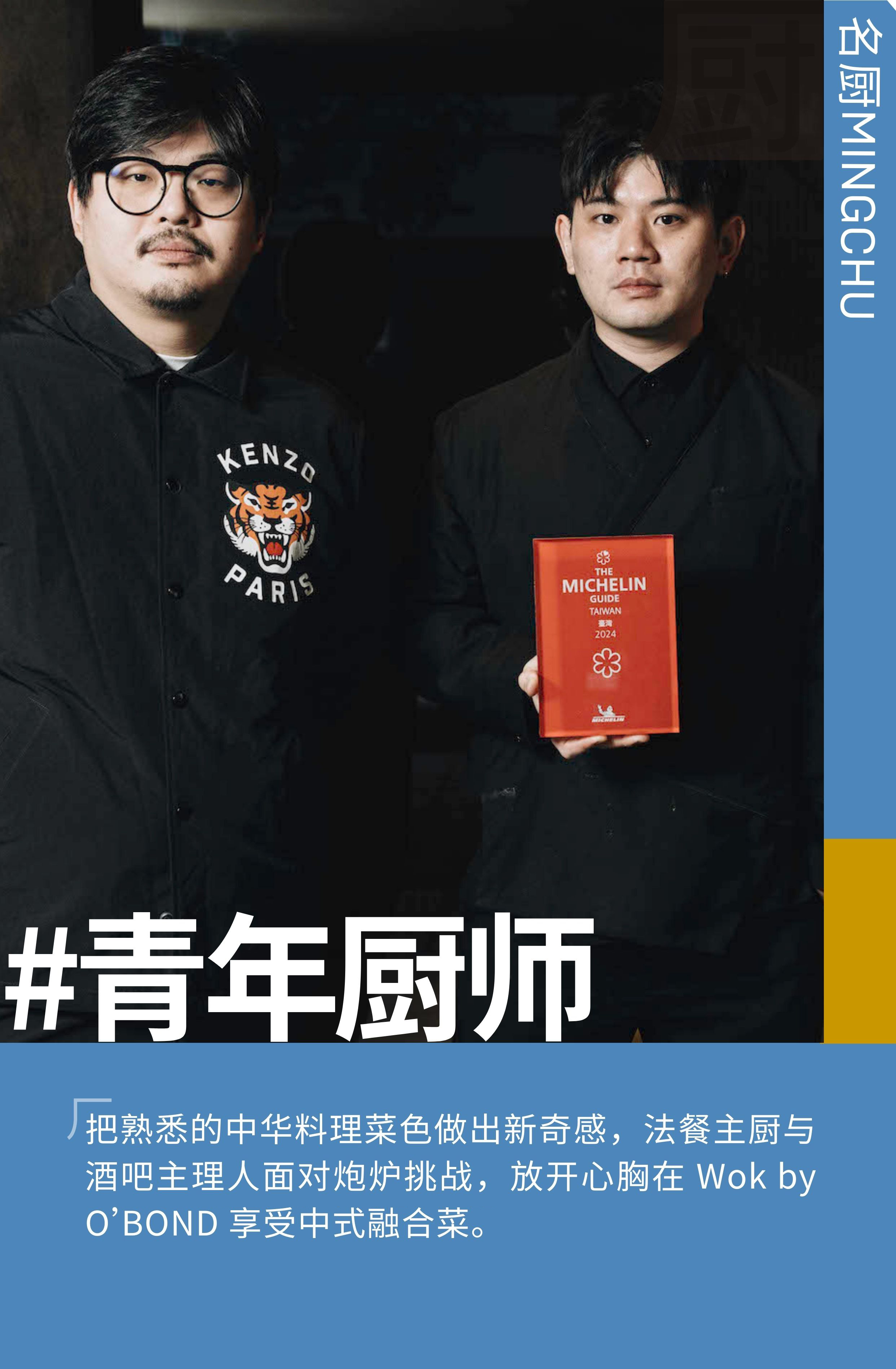

4.2 フュージョン料理の増加

近年、フュージョン料理が流行しており、中華料理もその一部に取り入れられています。フュージョン料理とは、異なる文化や食品を組み合わせて新しい料理を生み出すスタイルのことです。たとえば、寿司につけた中華風のタレ「ダムプ」とも呼ばれる酢豚を使った寿司や、パスタに中華風の白いクリームソースを組み合わせた料理などがあります。

これらのフュージョン料理は、世界中のシェフによって創造的にアプローチされており、ワールドワイドに人気を集めています。たとえば、ニューヨークでは中華風の「タコス」が人気で、トルティーヤに中華風の具材を挟んだ料理が提供されています。これにより、中華料理の新しい可能性が広がっています。

4.3 有名なフュージョン料理の紹介

代表的なフュージョン料理の例には、韓国風中華料理「ビビンバ」があります。これは、米の上に中華風の肉や野菜を載せ、辛いソースを加えたもので、とても人気があります。また、フランス料理の「中華風エスカルゴ」も有名で、バターやにんにくを使用した中華風の料理に仕上げられています。これにより、中華料理が異なる文化や技法と交わり、新たな料理として楽しめる場面が増えています。

このように、中華料理と西洋料理の融合は、常に進化を続け、多様な選択肢が広がっていることがわかります。食文化の相互作用は、料理だけでなく、人々の交流にもつながっており、その重要性はますます高まっています。

5. 他国との融合の未来

5.1 グローバル化による料理の融合

現代社会において、グローバル化は様々な文化や食が交わる大きな要素となっています。インターネットや交通の発展により、世界のどこにいても他国の料理を簡単に楽しめる時代が到来しました。この状況は、中華料理だけでなく、世界中の料理の融合を促進する要因となっています。

例えば、中国の家庭料理をテーマにした国際的な料理イベントが増え、参加者が多国籍のシェフと交流する機会が増えています。こうした交流は、料理の新しいスタイルやトレンドが生まれるきっかけを提供しています。さて、どのように未来の料理が進化するのか、私たちの期待が高まります。

5.2 新しい中華料理のトレンド

最近では、ヘルシー志向や持続可能性に対応した中華料理のトレンドが注目されています。植物性食材を重視した「ヴィーガン中華」や、オーガニック食材を使用した「ナチュラル中華」といった、新しいスタイルが次々と登場しています。これらの料理は、健康志向の人々に支持されており、多くのレストランで取り入れられています。

また、地元の素材を使用した「ファーム・トゥ・テーブル」スタイルの中華料理も注目されています。このスタイルでは、地元の農産物を取り入れることでより新鮮な料理を提供し、地域経済とのつながりを強調しています。これにより、食文化が地域と結びつき、さらに深化することが期待されています。

5.3 文化交流と食文化の未来

中華料理と他国の料理の融合は、単なる料理に留まらず、文化の交流や理解を深める手段ともなります。異なる背景を持つ人々が料理を通じてコミュニケーションを図ることで、文化の相互理解が得られるのです。この流れは、今後も続くと考えられ、異文化理解を促進する重要な要素となるでしょう。

また、料理を学ぶための国際交流プログラムも増加しています。料理教室やセミナーを通じて、中華料理の技術や知識を共有することで、深い理解を得る機会が増えています。このような交流が進むことで、料理の未来はますます多様性を増していくことでしょう。

6. まとめ

6.1 中華料理の重要性

中華料理は、ただの食文化にとどまらず、豊かな歴史と多様な技術、食材の組み合わせから成り立つ奥深い文化です。その重要性は、国境を越えて他国の料理と融合し、さらなる発展を遂げています。中華料理の魅力は、世界中の様々な人々によって愛され、受け入れられ、それぞれの文化に影響を与える存在となっています。

6.2 他国料理との融合の意義

中華料理と他国料理の融合は、相互理解や文化交流の象徴です。この融合を通じて、多様な食文化が新たな形で生まれ、世界中の人々に新しい味を提供しています。このように、料理は人々の心をつなぐ一つの素晴らしい手段であり、相互の理解を深める役割を果たしています。

6.3 未来の食文化への展望

これからの中華料理と他国料理の融合は、さらに進化を遂げると期待されます。未来の食文化は、技術の発展やグローバル化の進展に伴い、より多様なスタイルや哲学を取り入れたものになるでしょう。私たちが期待するのは、料理が持つ可能性を引き出し、新しい味や文化的な価値を提供してくれることです。中華料理は、その中心的な役割を果たし続けることでしょう。

料理は常に変化していくものであり、私たちの食文化がどう発展していくのか、その行く先に目が離せません。料理を通じた文化の交流は、今後ますます重要なテーマになっていくことでしょう。