中国の食文化は多様であり、豊かな歴史を持っています。その中でも、味噌は重要な役割を果たす調味料の一つです。特に中華料理において、味噌は美味しさを引き立てるだけでなく、料理の深みや風味を増す要素として欠かせない存在です。ここでは、味噌の種類やその歴史、中華料理における役割などを詳しく見ていきましょう。

1. 味噌の歴史と起源

1.1 日本における味噌の発展

味噌の歴史は日本においても深いものがあります。その起源は古く、古代の中国から伝わったとされますが、日本独自の発展を遂げてきました。平安時代にはすでに文献に登場しており、戦国時代には一般家庭でも食べられるようになりました。特に、江戸時代には味噌が普及し、各地域ごとの特産品としての味噌が発展しました。

例えば、信州味噌や八丁味噌など、地方ごとに異なる味噌が存在します。これらは原料や製造方法の違いにより、風味や色合い、香りが異なるのが特徴です。味噌は日本の食文化において重要な役割を果たし、家庭料理から高級料理まで幅広く使われています。

1.2 中華料理における味噌の導入

中華料理においても味噌は重要な調味料として位置づけられています。中国では、味噌の使用は非常に古く、漢代にはすでに記録されています。伝統的な中華味噌は「豆鼓(トウチ)」や「黄豆酱(ホアン・ドウジャン)」などがあり、これらは日本の味噌とは異なる風味を持っています。

中華料理における味噌の導入は、日本とは異なる発展を遂げました。中国では大豆を発酵させることで、特に香り高い味噌を作り出しています。また、日本よりも濃い味わいが特徴で、料理にコクを加えるために多用されます。特に北方の料理では、味噌を使った料理が多く存在し、地域ごとの特色が感じられます。

2. 味噌の種類

2.1 白味噌

白味噌は、日本において非常に一般的なタイプの味噌です。その名の通り、色が淡いのが特徴で、甘味が強いのが特長です。主に米を原料としており、発酵期間が短いため、比較的フレッシュな風味を楽しむことができます。白味噌は、味噌汁やドレッシングに使われることが多く、淡白な料理にもよく合います。

中華料理でも、白味噌は時折使われることがありますが、より濃厚な毎日料理が好まれるため、その使用頻度は低いですが、特にスパイシーな料理や酸味のある料理と組み合わせると独特の甘味が加わり、全体のバランスを取る役割を果たします。

2.2 赤味噌

赤味噌は、最も一般的な味噌の一つで、発酵が進むことで色が濃くなります。日本では、特に八丁味噌や信州味噌が有名でしょう。これらは、料理に深みを与え、肉料理や煮込み料理には欠かせない存在です。一般的に甘辛い味わいが特徴で、旨味成分も豊富です。

中華料理の中でも、赤味噌は重要な役割を担っています。特に四川料理や湖南料理など、辛みが特徴の料理でも赤味噌が使われることが多く、旨みと香りを引き立てます。赤味噌は、ただの調味料としてだけでなく、料理そのものの風味を引き上げるための重要な要素となっています。

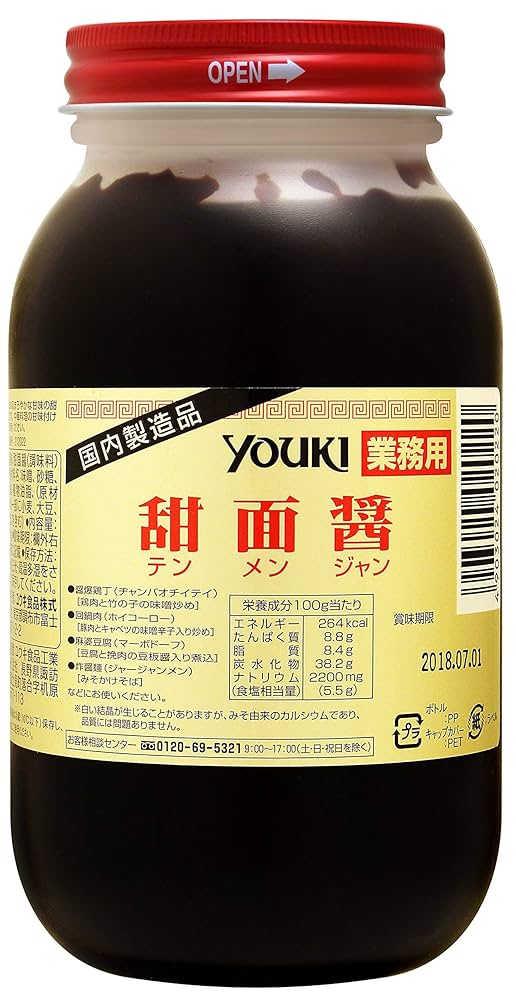

2.3 黒味噌

黒味噌は、特に中国において一般的なタイプの味噌で、発酵が進んだ大豆を原料として作られます。色は黒に近く、香ばしい香りと濃厚な味わいが特徴です。中国では特に「豆鼓味噌」として親しまれています。黒味噌は、発酵が進むことで旨味成分が凝縮され、料理全体に豊かな風味をもたらします。

中華料理においては、黒味噌は肉料理や豆腐料理に多く使用されています。具体的には、黒味噌を使った麻婆豆腐や炒め物などで、料理全体の味に深みを加える役割を果たします。また、黒味噌には特有の香りがあり、料理にアクセントを与える重要な要素でもあります。

2.4 その他の地域特有の味噌

各地域には独自の味噌が存在し、その特性が料理に影響を与えています。例えば、南方の広東省では甘味が強い「甘味噌」があり、香醇な風味が特徴です。これを使った料理は、特に魚介類との相性が抜群で、蒸し料理や煮込み料理に利用されています。

また、東北地方の味噌は大豆を多く使用し、濃厚な風味がするのが特徴です。この地域では、冬場の保存食としても利用されるため、栄養価が高く、自然な甘みも感じられます。地域ごとに異なる風味を持った味噌が、地域の食文化を支えていることは、非常に興味深い現象です。

3. 中華料理における味噌の役割

3.1 調味料としての使用

中華料理における味噌は、単なる調味料としてだけでなく、料理の基本的な風味を決定します。香辛料や他の調味料と組み合わせることにより、その料理が持つ独特のキャラクターを引き立てます。例えば、炒め物や煮込み料理では、味噌を適切に使用することで、香りや味が一層深まり、食欲をそそる一皿が完成します。

また、味噌の使用方法は非常に多様です。例えば、肉をマリネする際に味噌を使うことで、肉自体の旨味を引き出し、更により深い味わいを楽しむことができます。味噌を使った調味料は、料理全体の統一感をもたらし、食事の満足感を高める役割を果たします。

3.2 味の深みを加える

味噌は、その深い風味によって料理に豊かな層を加えることができます。特に、煮込み料理やスープ類では、味噌の風味がスープ全体に広がり、具材の旨味を引き出す力があります。例えば、味噌を使ったスープや鍋料理では、食材が持つ本来の味を引き立てつつ、新たな深い味わいを与えることができます。

また、味噌は時間と共にその風味が変わるため、調理方法によって異なる魅力を引き出すことができます。じっくり煮込むことで、味噌のコクがしっかりと他の材料に染み込むため、一口食べるだけで、深い味わいを楽しむことができます。

3.3 食材との相性

中華料理では、味噌はさまざまな食材と好相性です。特に、豆腐や肉類、野菜との組み合わせが多く見られます。豆腐と味噌は特に好相性で、麻婆豆腐などの料理ではその組み合わせが特に際立ちます。味噌の香りが豆腐の柔らかさと絡まり、絶妙なハーモニーを奏でます。

また、肉類を使った料理でも、味噌は重要な役割を担っています。特に、牛肉や豚肉と味噌を組み合わせることで、肉の旨味を一層引き立てることができます。例えば、味噌を使った肉炒めや煮込み料理は、家庭の定番として愛され、味噌の可能性を広げています。

4. 中華料理における味噌の具体的な料理例

4.1 北京ダックと味噌

北京ダックは、世界的にも有名な中華料理の一つですが、その美味しさを支えているのが味噌ソースです。北京ダックは、パリッと焼けた皮とジューシーな肉が特徴の料理ですが、そこに添えられる甘味噌のソースが重要な役割を果たします。このソースは、甘さと塩気が絶妙に組み合わさった味わいで、ダックの脂肪分を引き立て、全体の味わいを調和させます。

特に、この味噌ソースには、黒味噌と砂糖、さらには大蒜や香辛料が混ぜられ、芳醇な香りを放ちます。北京ダックの皮をこのソースで包んで食べると、味の相性がこれ以上ないほどぴったりで、食べる手が止まらなくなる魅力があります。

4.2 麻婆豆腐の味噌

麻婆豆腐は、四川料理を代表する料理ですが、その特徴的な風味の背景には味噌の存在があります。この料理では、赤味噌が使われることが多く、豆腐と一緒に炒めることで、全体に深い味わいが加わります。特に、唐辛子や山椒と組み合わせることで、辛さと香りが引き立ち、味覚の楽しさを感じさせてくれます。

麻婆豆腐に使用される味噌は、料理全体にコクを与え、豆腐の柔らかさを引き立てています。さらに、刻んだ肉との相性も抜群です。バランスの取れた味わいは、食べる人にとってやみつきになる一品です。

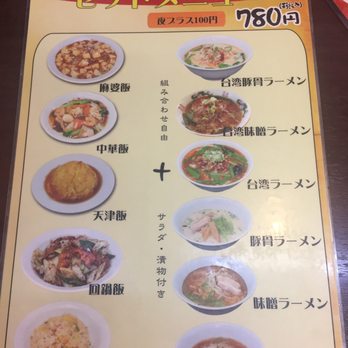

4.3 味噌ラーメンと中華料理の融合

味噌ラーメンは、日本で生まれた料理ですが、その影響を中華料理に受け継いでいます。特に味噌の風味を活かしたスープは、ラーメンの素材と絶妙に絡まり、他の料理とは異なる新たな形を生み出しています。味噌ラーメンには、豚骨や鶏ガラのスープが使われ、その上に赤っぽい味噌が絶妙に溶け込んで、独特の深い味わいを醸し出します。

さらに、具材にはもやしやネギ、チャーシューなどが加わり、全体のバランスが考えられているため、食べごたえもあります。味噌ラーメンは、高評価を得るだけでなく、中華料理と日本の味噌文化が交わった、新たな料理の形を示しています。

5. 日本と中国の味噌文化の比較

5.1 味噌の食文化の違い

日本と中国の味噌文化は、その起源や用途に多くの違いがあります。日本では、味噌は主に味噌汁や煮物、ドレッシングなど、さまざまな家庭料理に使われることが多いです。味噌ゆずりの料理が多い日本では、地域特有の味噌が重要視され、それぞれの料理において違った風味を楽しむことができるのが魅力でもあります。

一方、中国では、味噌は比較的濃厚で、肉料理や辛い料理との組み合わせが一般的です。特に、北方料理では味噌を多用し、その豊かな旨味が料理全体を支える要素となっている点が特徴的です。また、中国では、味噌を使った製品も多く、保存食としての役割も果たしています。

5.2 食材と調理法の違い

日本の味噌は主に米と大豆を用いて作られますが、中国の味噌は大豆のみを使用するといった違いがあります。そのため、日本の味噌は米の甘さを感じることができる一方、中国の味噌はより濃い旨味を持っています。また、調理法においても、日本では煮たり、焼いたりすることが多いのに対し、中国では炒め物や蒸し物に多く使われ、調理過程での味噌の使い方も異なります。

さらに、食材の選択肢にも違いがあります。日本では新鮮な魚介類や野菜を多く取り入れた料理が一般的ですが、中国では肉類や豆腐、野菜といった様々な食材が組み合わさった濃厚な料理が多いです。そのため、味噌の使用方法や風味の感じ方も大きく異なると言えるでしょう。

5.3 伝統的な料理の中での位置づけ

両国において味噌は、家庭料理の中心的な存在であると同時に、伝統的な文化を象徴する重要なアイコンでもあります。日本では、味噌は毎日の食卓欠かせない存在であり、地域ごとの特産品が多く、特に長寿の秘訣としても知られています。一方、中国でも、味噌を使用した料理は伝統的な食文化に根ざしており、宗教行事や祝祭などでも欠かせないアイテムとして位置づけられています。

また、このような伝統的な料理こそが、各国の味噌文化を形作っている部分でもあります。味噌の有無によって料理の風味が大きく変わる場合もあり、各家庭や地域によってさまざまなアプローチが存在するのが興味深い点です。

6. 結論

6.1 味噌の重要性

味噌は、その風味や香りからもわかるように、料理に深みや複雑さを加える重要な調味料です。特に中華料理においては、その役割は他の調味料と同様に重要で、料理を一つの作品としてまとまりのあるものに仕上げます。料理を語る上で、味噌なしでは成立しないと言えるほど、その存在は大きいのです。

6.2 未来の味噌と中華料理の関係性

将来的には、味噌の可能性はさらに広がることでしょう。新しい料理方法や食材との組み合わせが進む中、味噌の風味が新たな魅力を生み出すことが期待されます。地域ごとの特性を活かしつつ、国内外での融合も進み、多様な料理が生まれることが想定されます。

近年の健康志向や食文化の多様化に伴い、味噌は今後ますます注目される存在となるでしょう。中華料理における味噌の役割はより重要性を増し、伝統的な魅力に新しいテイストが加わることで、さらに多くの人々に愛されることでしょう。

このように、味噌は単に調味料としての役割を果たすだけでなく、食文化の深化に寄与しています。中華料理と日本の味噌文化のさらなる交流を楽しみにしたいですね。

この文書では、味噌の種類やその中華料理における役割を深く掘り下げました。日本と中国の味噌文化の違いや、その影響を受けた料理など、見逃せない魅力が詰まっています。味噌という調味料が、食卓にどのような美味しさをもたらすのか、ぜひ一度体験してみてください。